儒教は、中国の思想や文化において非常に重要な位置を占めています。その教えは、家庭や社会、さらには政治にまで影響を及ぼしてきました。本記事では、儒教の基本概念とその歴史的背景について詳しく探っていきます。特に儒教の定義、起源、主要な経典、歴史的背景や基本概念について解説し、現代における儒教の影響についても考察します。

1. 儒教とは何か

1.1. 儒教の定義

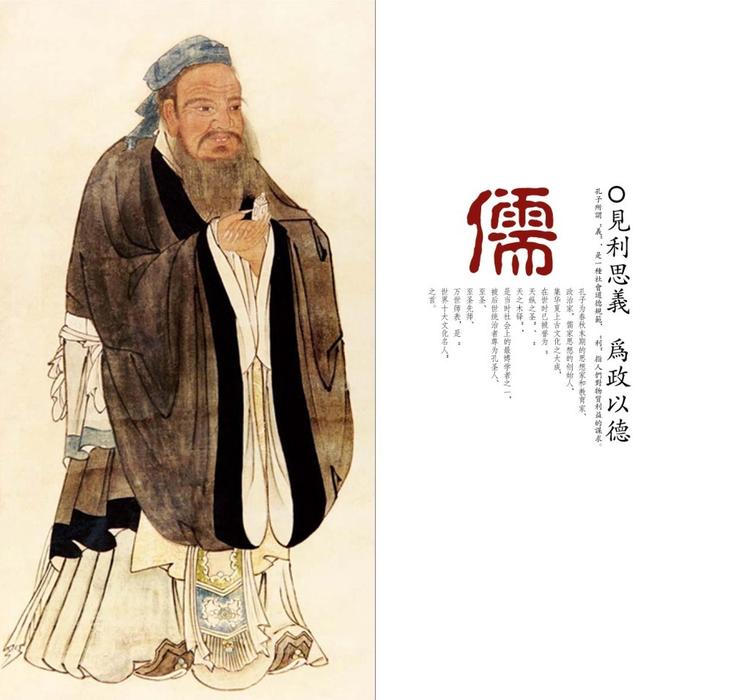

儒教は、孔子(こうし)によって創始された思想であり、人間関係や道徳、倫理についての教えを中心としています。孔子は紀元前5世紀に生き、多くの弟子を持ちました。彼の教えは、社会での生活や人々の行動に対する具体的な指針を提供するものであり、特に「仁」(じん)や「義」(ぎ)の概念が重要視されています。

儒教は単なる宗教ではなく、むしろ一つの社会的な規範や倫理的な枠組みとして機能しています。儒教の教えは、家庭や学校、さらには政府が行う教育においても重要な役割を果たしています。「仁」とは、人との調和を重んじる態度を指し、他者を思いやることが強調されています。また、「義」は、正しい行動や道徳的な判断を強調し、社会における公正を求めます。この二つの概念は、儒教の中核を成しています。

1.2. 儒教の起源

儒教の起源は、紀元前6世紀から5世紀にさかのぼります。孔子は、当時の社会が混乱している中で、倫理や道徳の重要性を説き始めました。彼の意図は、個人と社会の調和を図り、道徳的な価値観を再構築することでした。孔子は、周王朝の理念を復活させ、古代の文献や文化を掘り起こすことで、儒教の基盤を築きました。

孔子の思想は、彼の死後も弟子たちによって受け継がれ、彼の言葉や行動は「論語」といった経典にまとめられました。これは、儒教の教義や実践についての重要な資料となり、後の世代に大きな影響を与えました。儒教は、従来の徳や倫理を重視する思想と結びつき、修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか)という教えが普及するに至りました。

1.3. 儒教の主な経典

儒教の主要な経典は、「論語」、「中庸」、「大学」、「孟子」の四書と呼ばれます。「論語」には孔子の教えがまとめられており、日常生活における道徳的な指針が詳述されています。一方、「中庸」は、道徳的な行動と心の平衡を保つことの重要性を説いています。「大学」は、自己修養の大切さと国家への奉仕について述べており、教育の意義を強調します。さらに、「孟子」は、孔子の教えを受け継いだ孟子による解釈が含まれており、仁義礼智の重要性を説いています。

これらの経典は、儒教の教義を理解するための基本的な資料であり、学校教育でも重要視されています。また、現代においても儒教の理念は、中国国内外のにおける倫理観や価値観に影響を与え続けています。それぞれの経典には豊かな哲学的な内容が含まれており、時代を超えて生き続ける思想的な深みがあります。

2. 儒教の歴史的背景

2.1. 周代の社会と儒教の成立

儒教の成立は、周代の社会における必要性から生まれました。周代は、国家の衰退や社会不安定が広がる時代であり、人々は道徳的秩序を再構築する必要に迫られました。この時期、孔子は、周王朝の理念と古代の儒教的価値観を復活させることを目的とし、彼自身の倫理観を発展させました。

周代の社会では、貴族と平民の対立があり、社会的不平等が顕著でした。このような背景の中で、儒教は富や地位に関係なく、倫理的な行動を重視する思想として、人々に受け入れられていきました。また、儒教は家族の絆を強調し、個人の道徳的責任感を育むことで、社会の調和を図りました。

孔子の教えは、個人と社会の関係を強調し、当時の人々に新たな生き方を提案しました。彼の思想は、歴史的な文脈の中で形成され、役割を果たすことができたと言えるでしょう。

2.2. 春秋戦国時代の影響

春秋戦国時代(紀元前770年 – 紀元前221年)は、さまざまな思想が興隆した時代でもあり、儒教もこの時期に多くの影響を受けました。この時代は、諸国間の争いが絶えず、政治的・社会的な混乱が続いていました。このような混沌とした状況の中で、道徳や倫理の確立が急務となり、儒教が注目されるようになりました。

特に、戦国時代には「百家争鳴」と呼ばれるさまざまな思想家が登場しました。儒教の教えは、他の思想(道教や法家など)と対比されながら発展しました。たとえば、法家は厳しい法律によって社会を統治することを主張しましたが、儒教は道徳的な価値に基づく統治の必要性を説きました。このように、儒教は他の思想との相互作用の中で発展したのです。

春秋戦国時代を経て、儒教は更なる影響力を持つようになり、人々の価値観や倫理観が形成される大きな要因となりました。この時期の議論や論争は、格言や教えとして後世に引き継がれることとなります。

2.3. 漢代以降の儒教の発展

漢代(紀元前206年 – 紀元220年)に入ると、儒教は国家の公式な思想として認められるようになります。特に、漢武帝(かんぶてい)は儒教を重視し、官僚の採用基準として儒教の経典を用いました。このことにより、儒教はより高い地位を占めることとなりました。

漢代には、「礼」の重要性が強調され、さらに儒教の倫理観が社会的かつ政治的な基盤に組み込まれていきました。人々は儒教の教えを基にして家庭や村社会の中で道徳的な行動を実践し、社会全体の調和を保とうと努めました。この時期の儒教は、教育制度の嚆矢ともなり、官僚を育成するための学校が設立されるようになります。

その後の歴代王朝(唐、宋、明、清など)を経て、儒教の理念はさらに広まり、中国文化の深い部分に根付くこととなりました。のちに、儒教は日本や朝鮮半島、ベトナムなど周辺国にも影響を与え、アジア全体にその影響力を拡大しました。

3. 儒教の基本概念

3.1. 仁(じん)

儒教における「仁」は、最も重要な概念の一つです。「仁」とは、他者に対する思いやりや愛情を指し、言葉や行動において他人を大切にすることを意味します。孔子は、「仁者は易きに貴し、義者は公平なり」という言葉で、「仁」を持つことがいかに重要かを説いています。

「仁」の具体的な例としては、親子の絆や友人との関係における思いやりが挙げられます。親は子供を教育し、子供は親を敬うという関係性は、「仁」の実践として評価されます。また、社会においても、他者を思いやり助け合う姿勢が求められ、これが社会全体の調和に寄与することが儒教の理想とされています。

「仁」は、家庭内だけでなく、社会全体に拡張されるべきものであり、社会不安や対立を解消するための鍵とされています。

3.2. 義(ぎ)

儒教における「義」は、正義や正しい行動を意味します。「義」を尊重することは、儒教で非常に重視される価値観の一つです。孔子は、「義は、本来、一人の人間の行動や判断に対して基盤を与え、倫理的な選択をする力を与える」と述べています。

「義」の具体的な例は、例えば、困難な状況に置かれた友人を助けることが挙げられます。こちらも無私の精神で「仁」を考慮しつつ、正しい道を選ぶことを強調するのが儒教の教えです。また、政治や経済においても、「義」を重んじることは社会の健全な発展のために欠かせない要素とされています。

儒教における「義」は、単に個人の行動規範に留まらず、リーダーや政府に対しても求められる姿勢であることが重要です。それによって健全な社会が形成され、国全体の道徳性が向上します。

3.3. 礼(れい)

儒教の「礼」は、儀礼や礼儀を指し、他者との関係を円滑にするための重要な要素です。「礼」は、言葉遣いや行動の仕方、社会的な手続きに至るまで、幅広い場面で求められる原則とされています。孔子は、「礼は、人を育て、心を磨く」と説き、礼儀正しさが人間性を高めるために不可欠であることを示しました。

「礼」の具体例としては、家族の行事や祭り、また日常の挨拶などが挙げられます。特に家族間の礼儀を重視することで、親子や兄弟姉妹の絆が深まります。このように、儀礼や礼儀は、人と人との関係を築くための基盤となります。

儒教において「礼」を守ることは、単に形式的な行動ではなく、内面的な成長を促すものであると理解されています。相手を思いやる態度が「礼」に現れ、それが社会の調和や平和をもたらします。

3.4. 言(げん)

儒教の「言」は、言葉の重要性に関する教えを表しています。孔子は「言行一致」を重視し、言葉と行動が一致することが模範的な人間の資質であると説きました。誠実なコミュニケーションは人間関係の基盤であり、信頼を築くために欠かせない要素です。

例えば、約束を守ることが「言」の実践です。ビジネスにおいても、信頼できるコミュニケーションがあればこそ、長期的な関係を築くことができます。また、家庭内でも子供に対して約束を守ることは、教育として非常に効力を発揮します。

儒教における「言」は、単なる口に出す言葉だけでなく、相手を思いやる気持ちや誠実さを込めた言葉であるべきとされます。この「言」を重視することで、社会全体の信頼関係が深まります。

3.5. 知(ち)

儒教の「知」は、知恵や識見を指し、学ぶことの重要性を強調しています。孔子は、「知は力なり」と述べ、教育や学問の重要性を強調しました。知識の探求は、自己を高め、社会に貢献するための根本であるとされています。

学問を通じて得られる「知」は、個人の成長だけでなく、社会の発展にも寄与します。学生は、知識を身につけることで批判的思考や判断力を養い、様々な状況に対応できるようになります。このように、知識の探求は社会的な責任でもあり、個人には自己の成長を超えた貢献が求められます。

儒教における「知」は、単なる情報の蓄積ではなく、倫理や倫理的判断と結びつけられるものとされています。知識は道徳的に用いるべきものであり、品格や人格を高めるために活用されることが期待されています。

4. 儒教の倫理と道徳

4.1. 個人の倫理

儒教の倫理は、個人の道徳的責任を重視します。個々の人間がどのように行動するかが、社会全体の調和や安定に大きく影響します。個人は「仁」や「義」、「礼」に基づいて行動すべきであり、これに従った生活が幸せをもたらします。

個人の倫理は、家庭教育やコミュニティの中で育まれます。例えば、親は子供に対して正しい行動を示し、倫理的な判断の重要性を教えることが求められます。このような教育が、道徳的な人間を育て、社会全体の倫理を高めるのです。

個人の行動が変われば、社会の全体像も変わります。儒教は、この視点から、個人の倫理を重視し、それが社会的な結束を強化する役割を果たします。

4.2. 社会の倫理

儒教の社会倫理は、個人が社会においてどのように振る舞うべきかに関する教えです。社会の調和や協力関係を築くために、各人がその役割を果たすことが求められます。儒教は、社会全体が「仁」や「義」を実践することで、調和の取れた社会を作り上げることを重視します。

具体的には、一般市民も政治家も、「礼」に従って行動することが求められます。公共の場での配慮や、隣人への思いやりは、儒教における社会の倫理を具現化するものです。社会全体が互いに助け合うことで、より強固な共同体が形成されます。

また、儒教の社会倫理は、企業活動や治安維持など、あらゆる社会的活動にも影響を与えます。社会全体が道徳的価値を共有し、それを基にして行動することで、平和な社会が築かれることを目指すのが儒教の理念です。

4.3. 政治倫理

儒教の政治倫理は、最高指導者がいかにして国を治めるべきかに関する教えです。「仁」や「義」を基盤にした支配が理想であり、政治は人民の幸福を実現するために行われるべきです。リーダーは、人民を教育し、道徳的に正しい行動をすることが求められます。

具体的には、孔子の教えを受け継いだ政治理念には、「徳治」と呼ばれる思想があります。これは、法律による統治ではなく、道徳的価値観やリーダーの人間性に基づく国治めの方法です。儒教の観点からは、指導者が高い倫理観を持つことで、国民が感化され、より良い社会が形成されると考えられています。

また、儒教の政治倫理は、経済や外交においても適用されます。政治リーダーは道徳的な責任を持ち、国家の利益だけでなく、国民の幸福を最優先に考えることが求められます。このように、儒教は政治と倫理を密接に結びつけ、公共の福祉に貢献する姿勢を促します。

5. 現代における儒教の影響

5.1. 中国社会と儒教

現代の中国社会においても、儒教の影響は根強く残っています。家庭や学校教育で儒教の教えが教育されることで、道徳的な価値観が受け継がれています。また、中国政府も儒教の教えを重視し、国民の倫理教育や文化振興に力を入れています。

例えば、教育機関では、儒教に基づいた倫理教育が行われており、「仁愛」「義理」「礼儀」が教えられています。また、中国社会では、親子の関係や敬老が重んじられ、家族と社会の調和を重視する姿勢が根付いています。これにより、儒教は現代の社会構造にも大きく寄与しています。

さらに、ビジネスシーンにおいても、儒教の倫理観が重要視されています。信頼関係を築くために、儒教の教えに基づく誠実なコミュニケーションが求められています。これにより、経済的な発展にも好影響を及ぼしています。

5.2. グローバル化と儒教の再評価

グローバル化が進む中で、儒教の教えが新たに再評価されています。近年、世界各国で道徳や倫理が注目される中、儒教に基づく価値観が重要視されています。特に、環境問題や社会的不平等に対する関心が高まる中で、儒教の「仁」「義」が問題解決の手段として注目されています。

多くの国で、儒教の教えを取り入れた倫理教育が行われています。「仁」の概念は国際的な思いやりや協力の精神と共鳴し、現代社会においても非常に価値のある教えとされています。また、国際政治や外交においても、儒教が重要な役割を果たす場面が増えています。

さらに、儒教の価値観が新しい文化やビジネスの中でも広がりつつあることが観察されています。特にアジア諸国では共通の文化的背景として、儒教の影響が深く根付いています。

5.3. 未来の儒教の可能性

未来の儒教における可能性は多岐にわたります。現代社会の課題に直面する中で、儒教が持つ道徳的価値観や社会的結束の重要性が再評価される時代が来ています。特に、地球温暖化や社会不平等、国際と地域の対立など、現代が直面する問題への解決策として儒教が役立つと期待されています。

儒教の教えは、教育や政治において倫理的な判断を重視し、人々の心をつなぎあわせる力があります。これによって、多様性のある社会を形成し、人々が共生するための道筋を示してくれる可能性があります。

また、デジタル技術や社会の変革が進む中で、儒教の理念がネットワーク社会にどの程度適応できるかも考えられています。教育における形骸化や倫理的な基盤の欠如が問題視されている今、人々が互いに支え合い、より豊かな社会を目指すために儒教の知恵が活かされる場面が増えることでしょう。

終わりに

儒教の基本概念とその歴史的背景について深く考察してきました。儒教は、個人の倫理、社会の倫理、政治倫理など多岐にわたる教えを通じて、私たちの生活や社会に深く根付いています。未来に向けても、儒教が持つ価値観が重要視されることで、人々の心を結びつけ、共生する社会を築く力となることを期待しています。儒教の教えが未来の道しるべとなることを願ってやみません。