儒教は中国の古代から続く思想体系であり、何千年にもわたって中国社会と文化の基盤を形成してきました。その中でも「仁」と「礼」は特に重要な概念であり、近現代においてもその解釈や実践が変化してきました。本稿では、近現代における儒教の「仁」と「礼」について、様々な観点から考察していきます。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教とは何か

儒教は、孔子を始めとする古代中国の思想家たちによって形成された哲学的体系です。この思想の中核には、人間関係を重視し、道徳的な行動が個人と社会を調和させるという考え方があります。儒教は単なる宗教ではなく、倫理や政治、教育に関する一連の教えとして位置づけられています。

たとえば、孔子の教えでは、家族や社会における役割を非常に重要視しています。特に親子の関係や、友人同士の絆が強調され、これらの関係が人間の道徳的成長に影響を与えると考えられています。このような観点から、儒教は個人の内面だけでなく、社会全体の調和を重視しています。

また、儒教は古代中国の政治と深く結びついており、理想的な君主は「仁」を持ち、「礼」を重んじる人物であるべきとされています。このように、儒教は道徳と政治が切り離せない存在であり、現代においてもその影響は続いています。

1.2 儒教の歴史的背景

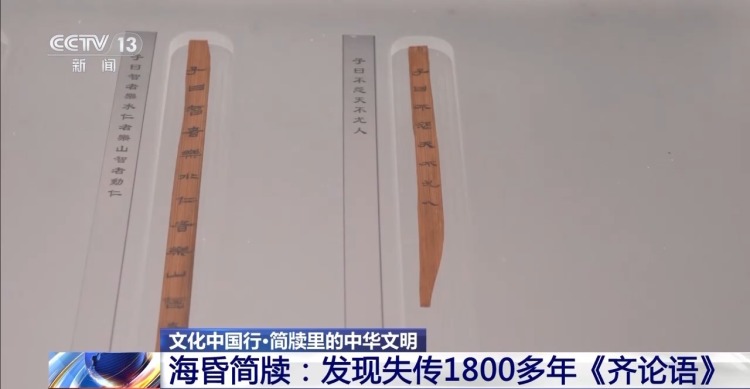

儒教の成立は西周時代(紀元前1046年 – 紀元前771年)にさかのぼりますが、本格的に広まったのは春秋戦国時代(紀元前770年 – 紀元前221年)からです。この時期、中国は分裂と戦争の渦中にあり、孔子は社会の混乱を解決するために彼の教えを広めました。彼の思想は、特に戦乱の続く時代に、多くの人々に希望を与えることとなりました。

その後、漢代になると、儒教は国教として採用されるようになり、官僚制度が儒教の教えに基づいて整備されました。この制度は、儒教が個人の倫理と社会的責任を強調することで、社会の安定を図ることを目的としていました。また、儒教の教えは、文人たちの統治理念の根幹となり、時代を超えて中国社会に影響を与え続けました。

近現代においては、儒教の地位が脅かされることもありましたが、20世紀末から21世紀にかけて、その再評価が進む中で、儒教の基本的な価値観が再び注目を浴びています。このような歴史的背景から、儒教は常に中国社会の中で形を変えながら生き続けています。

2. 「仁」と「礼」の定義

2.1 「仁」の意味と重要性

「仁」は儒教において最も重要な概念の一つで、人間性や他者への思いやりを意味します。孔子は「仁」を愛情や慈悲、共感と結びつけて考えており、個人が内面的に育まれるべき価値観として位置づけています。このため、「仁」は単なる道徳的な評価にとどまらず、社会的な絆を強化する役割を持っています。

たとえば、「仁」を体現する存在としての親の役割が挙げられます。子供に対する無条件の愛情や支援が「仁」の実践にあたるとされ、これが次世代に受け継がれることが社会の安定につながると考えられています。また、「仁」は具体的な行動指針ともなり、相手の立場を理解し、共感することが求められます。これにより、個々の人間関係が緊密化し、強固なコミュニティを形成することが可能となります。

近現代においても、ビジネスや人間関係において「仁」の重要性が再評価されています。例えば、企業が社会的責任を果たすためにコミュニティへの貢献を行うことは、「仁」の精神に基づく行動としてあらわれています。これにより、企業と顧客との信頼関係が築かれ、持続可能な発展が可能になると考えられています。

2.2 「礼」の概念と役割

「礼」とは、儒教において儀式やマナー、社会的な行動規範を指します。具体的には、人々が互いに敬意を持って接する態度、礼儀正しさ、そして伝統的な儀式を重んじることが「礼」の本質です。孔子は「礼」を通じて、社会に秩序と安定をもたらし、個人の道徳的成長を図ることを目指しました。

「礼」は特に人間関係において重要であり、敬意を払った行動が他者との関係を円滑にし、社会全体の調和を実現します。たとえば、日本の茶道なども「礼」の概念に基づいており、相手を尊重し、心を込めた行動が求められます。これにより、コミュニケーションが深まり、互いの関係がより良いものとなるのです。

近現代においては、ビジネスの場でも「礼」の概念が重視されています。名刺の交換や挨拶の大切さは、ビジネス文化においても尊重されており、これにより信頼関係が築かれます。また、国際的なビジネスにおいても、異文化理解の一環として「礼」の概念が重要視されており、相手国の文化や習慣に配慮することが求められます。このように、「礼」は現代社会においても人間関係を円滑にするための重要な役割を果たしています。

3. 近現代の儒教の変遷

3.1 近代化と儒教の衝突

近代化の波が中国を襲う中で、儒教は大きな試練に直面しました。西洋の思想や科学技術が急速に普及する中で、儒教の教えが時代遅れとされることも多く、その存在意義が疑問視されるようになりました。たとえば、辛亥革命(1911年)を経て、儒教に基づく階級制度が批判され、新しい政治体制が求められました。

その結果、儒教は一時的に衰退し、その教えが教育や社会制度から排除されることもありました。しかし、完全に消えていったわけではありません。特に、文化大革命(1966年 – 1976年)の際には儒教を否定しようとする動きがありましたが、逆に儒教の価値が見直される契機ともなりました。

このような状況下で、儒教の「仁」や「礼」といった概念が再評価されるようになりました。特に倫理や道徳の重要性が見直され、復興を遂げる芽が見えてきました。現代において、儒教の教えが再び注目されている背景には、このような歴史的な変遷があるのです。

3.2 儒教の再評価の動き

近現代における儒教の再評価には、特に経済の発展と社会の安定を求めるニーズが大きな影響を与えています。改革開放政策を経て、中国は急速な経済成長を遂げましたが、その中で住民の道徳的価値観の不安定さが問題視されるようになりました。ここで再び儒教の教えが注目され、その価値が認識されるようになったのです。

例えば、中国政府は「和諧社会」(調和のとれた社会)を提唱し、儒教の「仁」や「礼」がその実現に寄与することが期待されています。具体的には、家庭や地域社会における道徳教育が強調され、学校教育でも儒教の教えを取り入れる動きが加速しています。これにより、次世代に向けた価値観の継承が進められているのです。

さらに、ビジネス界でも儒教の教えが再評価されています。例えば、中国企業が国際的な舞台で生き残るためには、道徳的な経営が求められ、そのモデルとして儒教の「仁」や「礼」が注目されています。企業が社会に対して責任ある行動をすることが、ブランド価値を高めることにつながるという考え方が広まっています。

4. 現代における「仁」と「礼」の解釈

4.1 ビジネスにおける「仁」と「礼」

現代のビジネス環境において、「仁」と「礼」の概念はますます重要になっています。特に中国経済が世界的に影響力を持つようになる中で、企業の持続可能な成長には倫理観が欠かせないとされています。これにより、中国企業は「仁」を基盤にした経営を目指すようになりました。

具体的な事例として、有名企業が挙げられます。例えば、アリババやテンセントなどの大手企業は、利益追求だけでなく、社会貢献や環境保護にも力を入れています。このような企業の姿勢は、「仁」の精神を反映したものであり、顧客や取引先からの信頼を獲得することに成功しています。さらに、企業がこうした方針を持つことで、社員の士気が向上し、離職率の低下にもつながっています。

「礼」に関しても、ビジネスの現場でのコミュニケーションにおいて重要です。名刺交換や挨拶など、基本的なマナーを重んじることで、良好な人間関係が築かれます。特に国際ビジネスにおいては、相手の文化や習慣を尊重することが求められ、「礼」がコミュニケーションの潤滑油となります。これにより、契約交渉が円滑に進むことが期待できます。

4.2 教育体系における「仁」と「礼」

教育においても、「仁」と「礼」の概念は重要な役割を果たしています。近年、中国の教育制度は儒教の教えを取り入れる動きが見られ、道徳教育が重視されています。学校では、子供たちに「仁」の精神を養うためのプログラムが導入されており、お互いを思いやる態度や倫理観を育む努力が続けられています。

例えば、小学校の道徳の授業では、具体的な事例を通じて「仁」や「礼」の重要性が教えられています。生徒たちは仲間と協力することの大切さや、相手を尊重することの意義について学び、社会に出る準備を進めています。また、夏休みなどの特別プログラムでは、地域社会でのボランティア活動が推奨されており、子供たちは実際に「仁」を実践する機会を得ています。

また、儒教の行事や伝統的な文化を学ぶことで、歴史や社会の理解も深まります。中国の伝統行事を通じて、子供たちは「礼」の精神を体験し、尊敬と感謝の気持ちを育てることにつなげています。このように、教育現場での「仁」と「礼」の教えは、次世代の社会的価値観を形成する重要な要素となっています。

5. まとめと展望

5.1 現代社会における儒教の意義

近現代において儒教は、単なる歴史的な遺産ではなく、現代社会における重要な価値観として再認識されています。「仁」と「礼」の考え方は、個人だけでなく、組織や社会全体の調和を促進する役割を果たしています。これにより、現代の課題に対しても柔軟に対応し、持続可能な社会の実現に向けた道筋を示しています。

特にグローバル化が進む中で、異文化理解や相互尊重の重要性が高まっています。その中で儒教の「仁」と「礼」は、対話を促し、国際的な関係を構築するための基盤となります。これにより、国や文化を超えた共生の実現が期待されます。

また、未来への展望として、技術革新が進む中での倫理的な問題に対しても、儒教の教えが役に立つと考えられます。AIやデジタル化が進展する社会において、人間性を忘れず、倫理的な行動を取ることが求められています。儒教は、このような道しるべとしての役割を果たすことができるでしょう。

5.2 未来の儒教の可能性

未来の儒教には大きな可能性があります。これまでの伝統的な価値観を基盤としつつ、現代の課題に応じた新しい解釈や実践が求められています。たとえば、環境問題や社会的な不平等の改善に向けて、儒教の「仁」の精神が役立つ場面は多いでしょう。持続可能な社会を実現するためのアプローチとして、より多くの人々が儒教の教えに耳を傾けることが期待されます。

教育においても「仁」と「礼」が引き続き重視され、次世代がこの価値観を基にした社会を築くことが重要です。新しい世代が儒教の教えを理解し、実生活の中で体現することで、未来の社会はより良いものとなるでしょう。これにより、儒教は過去の理念としてだけでなく、未来を築くための原動力としての役割を果たし続けることが期待されます。

終わりに、儒教は中国の文化の根幹であり、その「仁」と「礼」は現代社会における人間関係をより豊かにし、持続可能な未来を築くための重要な考え方であると言えます。儒教の教えが現代の課題にどのように応えていくのか、今後の展開に注目です。