道教と風水は、中国文化の中でも特に興味深いテーマです。道教は、古代中国に起源を持つ宗教的及び哲学的な体系であり、自然との調和を重視します。一方、風水は、環境と人間の運命を結びつける伝統的な学問であり、空間の配置や方位が人々の生活に与える影響を考察します。この二つの概念がどのように結びついているのかを探求することで、私たちは自然と人間の生活の調和を実現する方法を見つけることができます。この記事では、道教の哲学と風水の調和に関するさまざまな側面を詳しく解説していきます。

1. 道教の基本概念

1.1 道教の起源

道教は、中国の古代文化と哲学から生まれた宗教です。その起源は、春秋戦国時代(約前770年〜前221年)にさかのぼります。道教は、老子や荘子といった哲学者の思想を基盤とし、人間の生き方や宇宙との調和を探求します。特に老子の『道徳経』は、道教の基本教義を凝縮した重要な文献として知られています。

道教は、単なる宗教にとどまらず、その哲学的な部分が広範囲にわたっています。「道」という言葉は、宇宙の根本原理や真理を指し、すべての存在がこの「道」に従っていると考えられています。この考え方は、人間が自然とどのように調和し、共存できるのかというアプローチを提供します。

このような背景から、道教は後に非常に多様な形態を持つ信仰となり、さまざまな神々や教義を取り入れていきます。道教の神々や儀式は、しばしば自然を崇拝する要素を含んでおり、自然との関係がとても重要視されています。

1.2 中心的な教え

道教の教えの中心には、「無為自然」という概念があります。これは、自然の流れに逆らわず、無駄な行為を控えることで、より良い結果を得られるという考え方です。道教徒は、自己の欲望や固定観念に縛られることなく、自然の流れに従った生活を送ることを目指します。この考えは、環境調和の視点からも非常に重要です。

また、道教では「気」というエネルギーの概念が大切です。この「気」は、すべての生命の根源であり、生命の流れや健康を左右するとされます。道教においては、この「気」を正しく流すことが人生の質を向上させる手段と考えられています。

さらに、道教の哲学は個人の内面に焦点を当てつつも、社会や自然とのつながりを重視します。人は単独では生きられず、周囲との調和が不可欠だという考え方は、後の風水の哲学にも影響を与えることになります。

1.3 道教の神々

道教には多くの神々が存在し、それぞれが特定の役割を持っています。例えば、道教の最高神である「道教の三清」は、天、地、人を代表する神々として、宇宙の調和を象徴しています。これらの神々は、自然の力を具現化した存在であり、道教徒にとって非常に重要な存在です。

道教の神々は、非常に多様性に富んでおり、各地域ごとに異なる神々が崇拝されています。このような多様性は、道教が地域の文化や習俗と結びつくことで、より身近な存在となったためです。神々への信仰は、風水と密接に関連しています。風水は、神々との調和を追求する一手段として、道教の儀式や信仰の実践に取り入れられます。

道教における神々の役割は、単なる崇拝にとどまらず、日常生活の中で、家族やコミュニティの幸福を願う重要な要素でもあります。神々に祈ることで、自然の流れやエネルギーをより良い方向へ導くことができると信じられています。

2. 風水の基本概念

2.1 風水の歴史

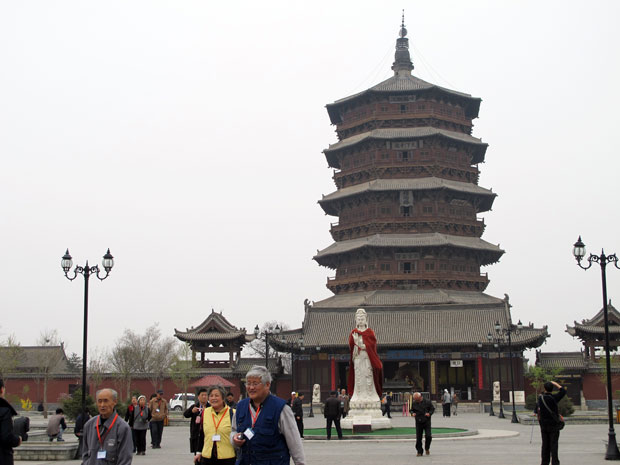

風水という言葉は、中国語で「風(ふう)」と「水(すい)」の合成語であり、環境とその影響をともに考慮することを示しています。この思想は、漢代(前206年〜220年)にさかのぼるとされていますが、その起源はもっと古く、新石器時代の文化や埋葬習慣にまで遡ることができます。古代の人々は、特定の地形や風の流れ、水の流れが人々の運命に影響を与えると考え、環境を重視した生活をしていました。

風水は、最初は墓地の選定に関連して発展しました。先祖を敬う文化が根付いたことで、墓地の配置や選び方が重要視されるようになったのです。次第に、住居や都市の配置にも風水の原則が適用され、風水術は広がっていきました。

風水の教えは、長い歴史を持ち、時には帝国の運命を左右するほど重要視されてきました。特に唐代(618年〜907年)や明代(1368年〜1644年)には、風水に基づく建築が盛んに行われ、伝統的な風水の理論が確立されていきました。

2.2 風水の基本原則

風水の基本原則は、環境と人間の調和に基づいています。特に、風と水の流れを重視します。風は気を運び、水は運気を蓄えるとされており、この二つの要素の流れがバランスよく配置されていることが求められます。具体的には、風が通る空間や水の流れが良い場所は、良い運気をもたらすと信じられています。

また、色や形、配置にも意味があります。例えば、家の中心にある空間は、全体の運気を支える重要な場所とされ、「気」が十分に流れるように工夫する必要があります。これには、家具の配置や装飾品の選定などが含まれます。色彩も重要で、五行説に基づいて家の中の色を戦略的に選ぶことで、より良いエネルギーを引き寄せることができます。

さらに、風水では「陰陽」の概念も重要視されます。陽は明るいエネルギー、陰は穏やかなエネルギーを表し、この二つのバランスを保つことで、安定した環境を築くことが可能となります。このように、風水は非常に多面的なアプローチを取っており、それゆえに長い歴史の中でさまざまな流派が生まれ続けているのです。

2.3 風水における五行説

風水において五行説は非常に重要なコンセプトです。五行とは、「木、火、土、金、水」の五つの要素を指し、これらは宇宙や自然の根本的な力とされています。五行はお互いに相互作用しながら、調和を保つことが求められます。

たとえば、「木」は「火」を生み出し、「火」は「土」に変わり、「土」は「金」を生み、「金」は「水」を供給し、「水」は「木」を育てるという循環が存在します。この関係性を理解することで、環境や人間の状況をより良い方向に導くことができるとされます。

この五行の理解は、風水による空間配置に多く影響を与えます。具体的には、五行のバランスを考慮した地形や建物の配置が必要です。たとえば、家に五行をバランスよく取り入れることが、調和のある生活環境を作り出すためには不可欠です。このように、風水の五行説は、道教哲学の観点と深く繋がりながら、実践に応用されるのです。

3. 道教と風水の関係

3.1 道教における自然の位置付け

道教において自然は中心的な役割を果たしており、神聖視されています。道教徒は自然を崇拝し、自然と人間、天と地の調和を追求します。この考え方は、日常生活にも反映され、身近な自然環境の中での生活スタイルが形作られます。

また、道教は人間が自然の一部であるという考えを強調します。人は自然と切り離せない存在であるため、自然の流れやリズムを理解し、それに従って生活することが求められます。これは風水とも共通する部分であり、環境の影響を受けながらも、調和を保つことを重視します。

さらに、道教の儀式や祭りも自然に密接に結びついています。豊作を願う祭りや、季節の変わり目を祝う祭事は、自然との調和を意識した重要なイベントです。これらの儀式は、道教徒にとって自然と人間の関係を再確認し、強化する機会となります。

3.2 風水の効果と道教の信念

風水は、道教の信念と密接に結びついています。道教徒は風水を通じて、自然と調和し、運気を良くすることを目指します。環境のエネルギーや流れを理解することで、自らの運命をより有利にすることができると考えられているのです。

例えば、家の配置や間取りを風水に基づいて考えることで、家庭運や仕事運が向上することが期待されています。特定の場所に特定のエネルギーがあるとされ、そのエネルギーを最大限に活用するために、風水の原則に従った環境づくりが重要です。

道教の儀式も風水と結びついており、特定の行為が風水の観点から「良い気」を引き寄せると信じられています。例えば、家の中で行う祭りや儀式の際には、風水を考慮した場所や配置が選ばれ、それが運を呼び寄せる道具となります。このように、道教と風水は相互に支え合う関係にあるのです。

3.3 道教儀式と風水の実践

道教の儀式は、風水の実践と密接に結びついています。多くの道教の儀式は、風水の原則に基づいて行われ、特定の場所や時間に行うことが重要視されています。たとえば、特定の月や日が風水的に良いとされ、この時期に儀式を行うことで良い運を引き寄せると信じられています。

また、道教の儀式では、風水の考え方を反映した特定のアイテムや物が使用されます。神様に捧げる供物や、特定の色のアイテムが運気を高めるとされ、儀式に取り入れられます。これにより、儀式自体が風水のエネルギーを活用する場となり、信者たちはその効果を享受することができます。

さらに、道教の社区活動も風水の実践が見られる場所です。コミュニティ全体で風水を考慮した環境づくりを行うことで、地域全体の運気を向上させることを目指しています。このように、道教の儀式と風水は、個々の信者だけでなく、集団全体の幸福を追求する手段ともなっています。

4. 道教の哲学による風水の調和

4.1 道と風水の一致

道教の「道」という概念は、宇宙の根本原理であり、すべての物事の背後にある真理とされています。風水の原則もまた、この「道」との結びつきを意識しています。道教は、自然の法則に従って生きることを重視し、それに従った環境構築が風水と通じるところがあります。

風水の根本的な考え方も、自然の流れを把握し、環境に応じた対策を講じることで調和をもたらすことが目指されています。このように、道教の哲学と風水の実践は深く関連しており、互いにサポートし合う関係にあります。道教の信者は、日常生活でこの調和を意識し、より充実した人生を送ることができるのです。

また、道教における「無為自然」の概念は、風水の実践にも影響を与えています。無理に環境を変えようとするのではなく、自然の流れやエネルギーに従い、柔軟に対応することで、最良の結果を得ることができるという考え方が根付いているのです。

4.2 魂と環境の調和

道教は、魂と環境の調和を大切にしています。人間は、肉体だけでなく、魂の部分でも環境とつながっています。したがって、環境が整っていることは、心身の健康に直接的な影響を与えるとされます。これを実現するためには、風水の理論を理解し、生活空間のデザインに取り入れることが重要です。

例えば、風水によって配置された家具や飾り物は、家庭内の「気」を整える役割を果たします。適切な配置を選ぶことで、家族間のコミュニケーションが円滑になり、心地よい空間を作り出すことができます。これにより、生活の質が向上し、個々の魂も安定するのです。

また、自然を感じる環境を整えることは、精神的な安定にもつながります。道教徒は、自然との交流を通じて心を癒し、環境との一体感を感じることが重要視されています。これらは、風水を通じて実践される生活スタイルや環境設計に織り込まれており、道教の哲学と風水の調和を示しています。

4.3 日常生活における実践例

道教の哲学と風水を日常生活に取り入れる方法はさまざまです。例えば、家庭のレイアウトを風水に基づいて見直すことは、運気を向上させる一つの手段です。具体的には、キッチンの位置やリビングの配置を工夫することで、自然の流れを意識した空間を作り出すことができます。

また、庭やバルコニーに植物を配置することも効果的です。風水では、植物が「気」を取り込み、良いエネルギーをもたらすとされています。逆に、枯れた植物や乱雑な状態は運を妨げる要因とされ、常に整った環境を保つことが推奨されます。

加えて、日々の儀式や感謝の気持ちを表す行動も、道教の哲学に基づく実践となります。たとえば、毎朝自然の中での散歩を取り入れることで、心を清め、自然と調和した生活を送ることができます。このように、日常的な実践を通じて道教の教えと風水を体現することが重要です。

5. 現代社会における道教と風水

5.1 都市化と風水

現代社会においては、都市化が進み、従来の風景や自然環境が変化しています。このような変化は、風水の実践にも影響を与えています。都市では、風の流れや水の流れを考慮した設計が求められ、居住空間が限られた中での調和が必要です。

風水を都市設計に取り入れることで、居住環境を良化するためのアプローチが進められています。ビルやマンションの配置、公共空間のデザインなどに風水の原則を組み込むことで、都市全体の運気が向上することが期待されています。また、風水がもたらす環境への配慮が、持続可能な社会を目指す上でも重要な要素となります。

さらに、都市生活がもたらすストレスや忙しさに対処するために、風水の原則に基づいた癒しの空間作りが増えています。例えば、都市のオアシスとして庭や公園を整備することで、住民の心をリラックスさせる効果を持たせることができます。

5.2 道教に対する現代の理解

現代社会では、道教に対する理解が多様化しています。伝統的な道教の教えは、新しい視点から見直され、その哲学が多くの人々に親しまれるようになっています。道教の中の「自然との調和」という理念は、現代の環境問題への関心が高まる中で、特に重要な意味を持つようになっています。

また、道教の影響を受けた思想や実践が、他の文化や宗教とも相互作用しながら広がっています。特に、ヨガやマインドフルネスなどの実践は、道教の教えと共鳴する部分が多く、現代人の生活に取り入れられる機会が増えています。

さらに、社会人や学生など、忙しい現代人にとって、道教の瞑想や静寂の時間が自己を見つめ直す手段となることが注目されています。このように、道教は現代社会において新たな解釈と実践が行われ、広がりを見せています。

5.3 持続可能な暮らしと道教の哲学

持続可能な暮らしが求められる現代において、道教の哲学は非常に有用です。自然との共存や環境への配慮という理念は、持続可能な社会を実現するための指針となります。道教徒は、自らの生活を見直し、持続可能な方法を選択することが求められています。

たとえば、エコロジカルな農法や、リサイクル、エネルギーの節約などは、道教における自然との調和と一致しています。道教の哲学に基づいたライフスタイルを持つことで、個々の力が集まり、社会全体に影響を与えることができるのです。

また、道教の教えを取り入れることで、ストレスの軽減や心の安定を図ることができます。自然との触れ合いを大切にし、小さな喜びを見つけることが、現代の生活においても重要な要素となっています。このように、道教の哲学は、持続可能な暮らしを実現するための新しい視点を提供しています。

6. 結論

6.1 道教と風水の重要性

道教と風水は、中国文化における重要な柱であり、現代社会でもその意義は失われていません。道教の哲学は、自然との調和を大切にし、風水はその実践の一環として、運気を良くする手段として広く信じられています。これらは、個々の生活だけでなく、社会全体の幸福に寄与する要素でもあります。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、道教と風水の関係性をより深く探求していくことが求められます。特に、都市化が進む中で、環境問題への対応として、この二つの哲学がどのように共存し、相互作用するのかを分析することが重要です。また、現代人の生活との関連性や実践方法についても検討していくことが必要でしょう。

6.3 文化としての道教と風水の影響

道教と風水は、文化として多くの人々に影響を与え続けています。これらは、人々の生活や価値観、風習と深く結びついており、相互に作用しています。道教の teachings are applicable not only to traditional practices but also to modern daily life, offering insights on how to live harmoniously with the environment. This cultural wealth is a source of inspiration, not just for individuals but also for communities, reminding us of the importance of connecting with the natural world and preserving it for future generations。

道教と風水の調和は、単なる哲学的な理論ではなく、私たちが日常生活で実践し、より豊かな文化を築くための道しるべとなっています。自然との共存を大切にし、自らの運命を切り開くために、これらの教えを活かしていきたいものです。終わりに、道教と風水の魅力を理解し、新たな視点を持つことで、より良い未来を築いていくための手助けとなることでしょう。