道教は中国の伝統的な宗教及び哲学の一つで、その中でも『道徳経』は非常に重要な経典とされています。この文書は、道教に関する基本的な概念や背景を押さえた上で、『道徳経』の概要や翻訳、解釈の歴史的変遷を詳しく探求し、さらに現代社会におけるその重要性についても考察していきます。この混沌とした現代において、古代から受け継がれてきた教えがどのように意味を持つのかを一緒に考えてみましょう。

1. 道教の基礎概念

1.1 道教とは何か

道教とは、中国独自の宗教体系であり、道(タオ)に従って自然と調和する生き方を重視します。道教の教義は「無為自然」を中心に展開されており、人間は自然の一部として、その流れに身を任せることが重要だと説かれています。この教えは、他者との争いを避け、調和の取れた生活を目指すもので、多くの人々に安らぎをもたらしています。

道教は哲学的な側面だけでなく、宗教的な慣習や儀式も含んでいます。聖人とされる老子や荘子の教えを基礎に、道教の信者はさまざまな儀式や祈りを通じて、宇宙の道理に従った生活を送ることを目指します。また、道教は多神教的な側面を持ち、様々な神々や霊魂を信じ、彼らへの祈りや供物が重視されます。

さらに、道教は中国文化全体に深い影響を与えてきました。文学、芸術、医学、武道など、幅広い分野にその哲学が根付いており、現代社会においても依然としてその影響は色濃く残っています。

1.2 道教の歴史的背景

道教は、紀元前4世紀頃の戦国時代にそのルーツを持つとされています。当時は多くの思想が誕生し、特に老子が著した『道徳経』が道教の基礎を形成しました。道教は、儒教や仏教と共存しながら発展し、様々な社会的な変化に適応してきました。

道教が国家の宗教として認められたのは、後漢時代からです。この時期、道教の教義は国家の秩序や人々の道徳観にも大きな影響を与えました。特に、道教の教えは民衆の生活に密接に関連しており、そのため様々な民間信仰や儀式が生まれました。

また、道教は中世にかけてさらに多様化し、多くの宗派が誕生しました。この背景には、仏教との交流や、中華文化全体の変化が影響しています。宗派ごとに異なる教理や実践が生まれ、組織化が進んだことが道教の豊かな発展を支えました。

1.3 道教の主要思想

道教の主要思想は、「道」や「無為」という概念に集約されます。「道」とは、物事の本質や宇宙の原理を指し、人間はこの道を認識し、従うことが求められます。「無為」は、行動を最小限に抑え、自然の流れに身をまかせることを意味します。この考え方は、現代においてもストレスの軽減や心の安定を促すものとして注目されています。

さらに、道教の中には陰陽五行説という思想も含まれています。これは、陰(女性的、受動的)と陽(男性的、能動的)という二元的な概念を通じて、自然界のバランスを理解しようとする試みです。五行(木、火、土、金、水)は、このバランスを解釈するための重要な要素であり、様々な実践や療法に応用されています。

道教は、心身の健康や人生の質を高めるための方法論を提供しています。瞑想や気功、道教薬膳などの実践は、個々の生活に積極的な影響を与えることができ、その実践は現代人にも広く受け入れられています。

2. 『道徳経』の概要

2.1 書の構成と内容

『道徳経』は老子の著作とされる道教の中心的な経典であり、全81章で構成されています。本書は「道経」と「徳経」という2つの部分に分かれており、それぞれが異なるテーマを持っています。「道経」では宇宙の本質や道の概念について探求され、「徳経」では人間の道徳や行動について教えています。

各章は短く、詩的な表現が使われており、そのため解釈が多様です。言葉の背後には深い哲学的な意味が隠されており、読者は単に言葉を読むだけではなく、その文脈を理解することが求められます。このような特徴から、古今東西の学者たちによって多くの解釈が試みられてきました。

さらに、道徳経はその教えを通じて、簡素な暮らしや人間の本来の姿を尊重する価値観を強調しています。これにより、物質文明が普及した現代社会において、逆に重要性が再認識されている部分でもあります。

2.2 主なテーマと概念

『道徳経』における主なテーマは「道」と「徳」です。「道」は宇宙全体を貫く原理としての意義を持ち、人間もこの道に従うことで真の幸福を見出すことができると説かれています。一方で「徳」は、道に基づいた倫理的な行動を指し、これを実践することが道教徒としての生き方でもあるのです。

たとえば、「意志を持たず、力を使わずに流れに身を任せる」という教えは、現代のストレス管理やマインドフルネスの考え方と共鳴します。私たちが無理に物事をコントロールしようとするのではなく、自然の成り行きを大切にすることが、より良い結果を生むというメッセージが受け取れます。

また、『道徳経』には「非行動」の概念も登場します。これは、外部の動きに影響されることなく、内面から自然な流れを感じることが重要という考え方です。この非行動の実践は、何事にも力を入れず、心の平和を得るための方法として、今日の生活でも役立つとされています。

2.3 著者の考察

『道徳経』の著者とされる老子は、神秘的な人物であり、彼の実在性については議論があります。しかし、彼の思想が道教の基盤を築いたことは間違いありません。老子の教えは、彼自身の生きざまや時代背景に影響を受けたもので、多くの哲学者や宗教家に影響を与えています。

老子は、世俗の権力や物質主義に対する批判的なスタンスを持ち、平和で調和の取れた社会を夢見ていました。そのためには、自己の欲望を抑え、シンプルな生活を送ることが重要だと考えたのです。こうした思想は、特に今の時代においても共感を呼ぶものであり、多くの人々がその教えに耳を傾けています。

また、老子の教えには、人生の無常や変化を受け入れる力が求められています。彼の哲学は、現代における精神的な支えとしても位置づけられ、多くの人々に影響を与え続けています。老子の言葉は、時代を超えて人々の心に響き、その価値は不滅と言えるでしょう。

3. 『道徳経』の翻訳の歴史

3.1 初期の翻訳とその影響

『道徳経』の初期の翻訳は、7世紀ごろに行われたとされ、仏教徒によってサンスクリット語やチベット語などに翻訳されました。これらの翻訳は、道教の思想を他の文化圏へ伝える重要な役割を果たしました。特に、仏教と道教は思想的に重なる部分があり、翻訳の過程で相互に影響を与え合いました。

中国語以外の言語への翻訳も、道教の普及に大きく寄与しました。特に日本においては、道教の影響が見られ、神道との融合が進んでいきます。このように道教が他国に興味を持たれる過程において、初期の翻訳は重要な位置を占めていました。

さらに、初期の翻訳は、原文に忠実な訳とともに、解釈的な要素も含まれており、当時の文化的な背景やニーズに応じて内容が改変されているケースもありました。このことは、道教の思想が様々な文化的な文脈に適応する力を持っていたことを示しています。

3.2 近代の翻訳動向

近代に入ると、西洋の思想家や翻訳家によって『道徳経』の翻訳が進みました。特に19世紀から20世紀初頭にかけては、道教や東洋思想全般に対する関心が高まり、多くの翻訳が行われました。この時期の翻訳は、より科学的な視点から行われ、西洋の哲学や宗教との対比を通じて理解が深まるものでした。

例えば、スコットランドの哲学者アーサー・ウェイリーによる翻訳は、文体的にも評価が高く、道教の文学的な美しさを伝えるものでした。彼の翻訳は、当時の読者に道教的な概念をわかりやすく伝え、西洋における東洋思想の受容に寄与しました。これにより、道教に対する理解が深まり、興味を引くことに成功しました。

近代の翻訳は、異文化間の架け橋を果たす重要な役割を果たしました。道教の思想が西洋に浸透し、さまざまな形で解釈される中、道教の真髄が掘り下げられていったのです。このような流れがあることで、道教は新たな視点を提供し、今日においても多くの人々に影響を与えています。

3.3 異なる言語への翻訳

『道徳経』は、中国語以外の様々な言語に翻訳されており、その影響は世界中に広がっています。特に、英語やフランス語、日本語などへの翻訳は多岐にわたり、著名な翻訳者が数多くの版を出版しています。これにより、道教の思想は国際的なレベルで認識され、多くの思索や実践が行われるきっかけとなっています。

例えば、日本においては、江戸時代から道教や『道徳経』の影響が見られ、現代でもそのような影響は継続しています。特に、自然との調和や平和を重んじる姿勢は、現代日本人にも受け入れられている部分です。また、道教の思想が日本の詩や文学にも大きく影響を与えたことは、興味深い点です。

このように、異なる言語への翻訳を通じて『道徳経』の教えはさまざまな文化背景で解釈され、新たな姿を見せています。この多様性は、道教の包容力を示すものであり、異なる文化や価値観を尊重し合う姿勢が強調されています。

4. 『道徳経』の解釈の変遷

4.1 古典的解釈とその特徴

『道徳経』の古典的な解釈は、主に儒教や仏教の影響を受けて発展してきました。古代から中世にかけては、道教の経典は教養層によって解釈されることが多く、精神的な指導や教養として位置づけられました。この時期の解釈は、道教の哲学的な側面を重視し、倫理的な教訓や生き方について重点が置かれました。

例えば、古典的な解釈では「道」は宇宙と人間を繋ぐ大いなる原理として説明されています。新たな視点を持たず、既存の価値観の中で教訓を探ろうとする傾向がありました。このため、解釈は時に保守的だったとも言えます。しかし、その厳格さが道教の思想の根幹を守る意味でも重要でした。

また、古代の学者たちは互いに交流し、解釈を深め合う過程で道教の重要な教えを体系化していきました。これにより、広く受け入れられる解釈が形成され、庶民の生活にも浸透していきました。このようにして、道教の思想は社会全体に根付いていったのです。

4.2 近代における解釈の変化

近代に入ると、西洋文化の影響や思想の変遷に伴い、『道徳経』の解釈にも変化が見られました。特に、19世紀の洪水のような東洋思想の再評価によって、道教に対する視野が広がりました。この時代の解釈では、道教が持つユニークな観点や価値が重視され、西洋の哲学と対照されることが多くなりました。

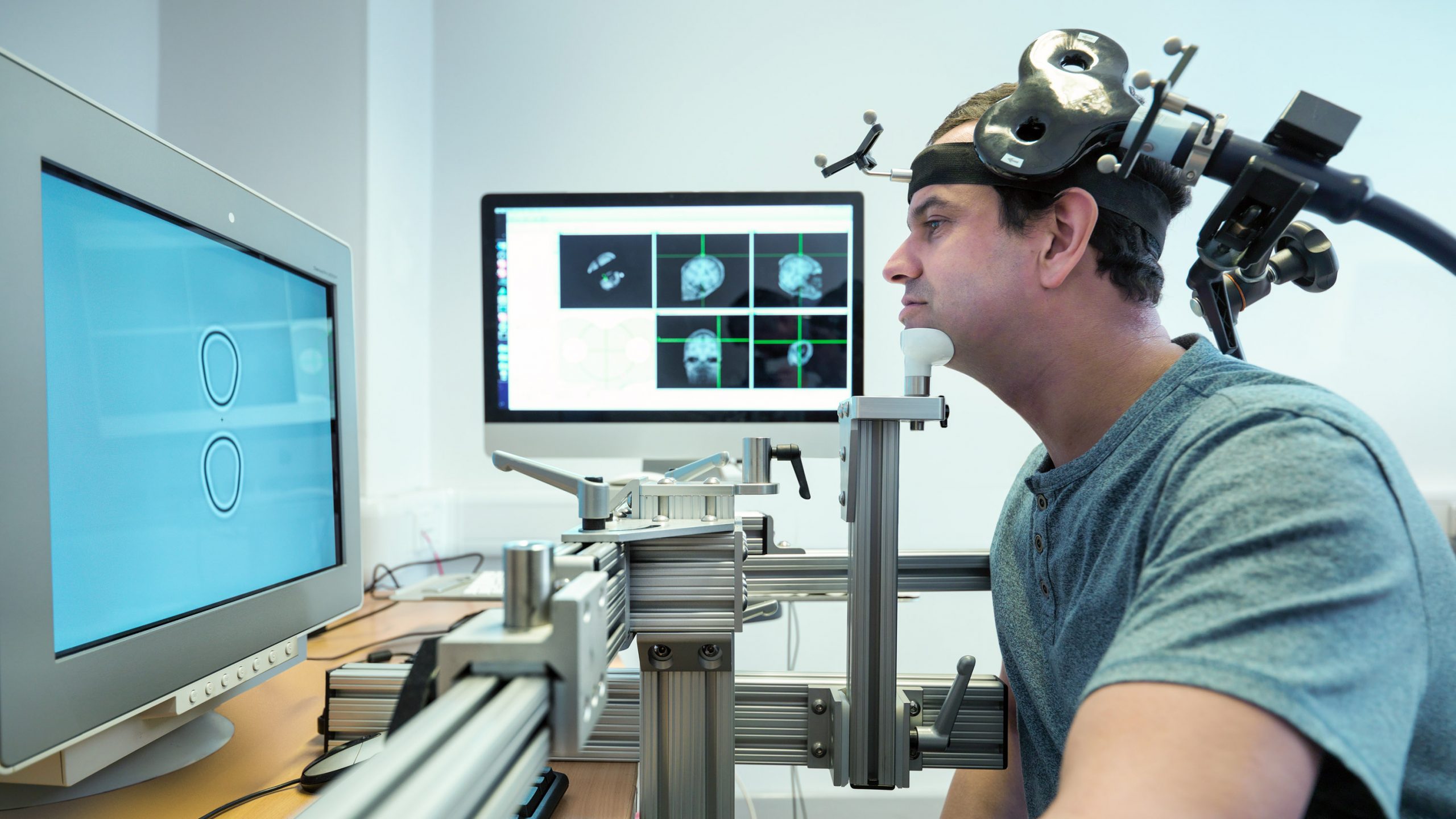

また、道教の実践や哲学が心理学や哲学的探求と結びつく中で、新しい解釈が生まれました。特に、心の健康や精神性、幸福に関する研究が進む中で、『道徳経』の教えが新たな文脈で捉えられることが増えています。このような流れは、道教をより広範囲に理解し、多様な視点を持つことの重要性を示しています。

また、近代の解釈には、実生活への応用を重視する視点が加わりました。道教の教えを日常生活に取り入れる方法や、ストレス管理といった現代的な問題に対して道教がどのように寄与できるかが、重要なテーマとなっています。このような視点の変化は、道教をより多くの人々に受け入れられる可能性を広げています。

4.3 現代における解釈の多様性

現代においては、『道徳経』の解釈において、多様性が際立ってきています。個々の経験や背景によって解釈が変わることが一般的になり、道教の思想が持つ柔軟性が期待されています。この多様な解釈は、特に国際化が進む中で重要であり、さまざまな文化に適応しやすい道教の特性が評価されています。

例えば、現代の環境問題に対する道教のアプローチは、持続可能な生活への指針を示しています。『道徳経』に見られる自然との調和や無駄を省く生き方が、今日の環境意識の高まりにおいても重要なメッセージと捉えられています。これにより、道教が環境保護の観点から新たな意味を持つことが強調されています。

さらに、ポストモダンの視点からの解釈も増えており、道教の教えが持つ相対主義的な側面が評価されています。これにより、異なる文化や価値観を尊重する視点が重要視されるようになります。この理解は、現代社会においてますます多様化する価値観の中で、道教が提供できる貴重な教訓となり得ます。

5. 『道徳経』が現代にもたらす影響

5.1 現代思想への影響

『道徳経』は、現代の思想や哲学に多大な影響を与えています。特に、西洋哲学において、非二元論や相対主義といった思想は、道教の「道」に通じる部分も多く見受けられます。これにより、西洋の哲学者たちは道教の教えを再評価し、自己を超えた考え方が日常生活にも取り入れられるようになっています。

道教の教えは、自己を知ることや自然と調和することの重要性を強調しています。このメッセージは、特に現代の自己啓発やメンタルヘルスにおいて大きな影響を与えています。自己認識やマインドフルネスなどの手法は、道教の「無為」や「道」の思想と深く結びついていると言えるでしょう。

さらに、現代のビジネスやリーダーシップの分野においても道教の教えが活用されており、特に調和を重視するマネジメント手法が注目されています。道教から学んだ倫理観や人間関係の大切さは、企業文化にも良い影響を与えている点が驚きです。

5.2 環境問題と道教思想

現代の環境問題に対する道教のアプローチが注目されています。道教は自然との調和を重んじるため、環境保護や持続可能な生活についての示唆を与えています。『道徳経』に描かれる自然の流れや循環の大切さは、現代社会が直面する環境問題を解決する手助けとなるでしょう。

例えば、道教の「無為自然」を実践することで、過剰な消費を避け、生活をシンプルに保つことが奨励されています。これは、リサイクルやエコロジカルな暮らしといった現代的な価値観とも合致します。このように、道教の思想が環境問題に対しても有効であることを示す実例が多く存在します。

また、道教は人々が自然環境に対して敬意を持ちながら生活することを推奨しています。これは、エコ意識が高まる現代においても重要なテーマであり、多くの人々が道教の教えからインスピレーションを受けるようになっています。道教の哲学は、新たな環境問題との向き合い方を提案する力強いメッセージとなっています。

5.3 グローバル化と道教の役割

最後に、グローバル化が進む現代社会において、道教の役割が再評価されています。異なる文化や価値観が交錯する中、道教の教えはその柔軟性と多様性から多くの人に受け入れられています。道教は、異文化理解や共存の重要性を促進する力を持ち、現代社会においても大きな意義を持っているのです。

道教が持つ「道」の概念は、文化や国を超えて共通するテーマとして理解され、新たなコミュニケーションの手段となっています。道教の教えを取り入れることで、より豊かで調和のとれた社会を築くための指針が提供されることでしょう。

このように『道徳経』は、古代の思想でありながら、現代の課題解決に寄与する道標として生き続けています。道教の知恵が、今後も私たちの心と生活を豊かにしてくれることを期待しています。

終わりに

『道徳経』の翻訳と解釈の変遷は、道教の思想がどのように時代を超えて影響を与えてきたかを示す重要な要素です。古代から現代にかけて、道教の教えは多くの人々に影響を与え続け、さまざまな文化や価値観に適応してきました。この文書を通じて、道教の哲学が未来に向けてどのように生き続けるのか、一緒に考えてみることができたら幸いです。