仏教は中国の宗教文化において非常に重要な位置を占めています。その起源はインドにあり、中国に伝わる過程で様々な影響を受けながら発展しました。本稿では、中国仏教の創始者たちに焦点を当て、彼らの足跡と影響を探ります。中国の仏教は、古代の宗教や哲学との融合を経て、独自の形を持つようになりました。重要な僧侶たちは、その教えや実践を通じて、後世に多大な影響を及ぼしています。

1. 中国仏教の歴史的背景

1.1 古代中国の宗教と哲学

古代中国は、儒教、道教、そしてさまざまな民間信仰が共存していました。儒教は社会の倫理と道徳を重視し、家庭の絆や社会の秩序を強調します。一方、道教は自然や宇宙の調和を追求する宗教であり、永遠の命を求める思想がありました。このように、多様な思想が存在する中で、仏教がどのように受け入れられていったかが重要な鍵となります。

仏教は、紀元前6世紀ごろにインドで始まりましたが、中国に伝わったのは紀元後1世紀ごろです。当初は、仏教に対する理解は乏しく、多くの人々が異教のものと見なしました。それでも、経典や僧侶たちの努力によって、徐々に人々の認知が広がり、受け入れられていくのです。この時期は、古代中国の思想体系との相互作用が非常に重要でした。

特に、仏教の「因果の法則」や「無我」の教えは、儒教や道教の思想とは異なるが、相反するものとも言えませんでした。このような特徴が、異なる宗教間での議論や対話を促進し、最終的には中国仏教が形成される基盤となったのです。

1.2 仏教の中国への伝来

仏教が中国に伝わった際、その受容はさまざまな課題がありました。初期の仏教徒は主にシルクロードを通じて交易商人や旅行者とともに、中国各地に仏教を広めました。初めは特定の地域にとどまっていたものの、徐々に影響力を拡大していきます。

漢代の時代背景として、中央集権的な政治の下にきて、各民族との交流が活発化していました。これにより、異なる文化が混ざり合い、仏教は徐々に下層の民衆の間でも受け入れられるようになりました。また、古代中国社会の鬱積した問題に応える形で、仏教の教えが人々に精神的な支えを与える存在となったのです。

特に、紀元2世紀から3世紀の間には、多くの仏教経典が中国語に翻訳され、再解釈されることが進んでいきました。この翻訳作業に関わった僧侶たちは、文化的な橋渡しの役割を果たしました。仏教の教えは、儒教や道教の教義とも融合し、独特の中国仏教としての道を歩み始めたのです。

1.3 初期の仏教徒とその影響

初期の仏教徒たちは、中国の文化や宗教に多大な影響を与えました。彼らの多くは自らの経験をもとに教えを広め、特に民間信仰と結びつくことで仏教の普及を加速させました。たとえば、道教と結びつくことで、仏教は中国特有の神々とともに崇拝されるようになりました。また、仏教徒たちは宗教的な儀式や祭りを広めましたが、これにより仏教がアクティブな信仰の場となっていきました。

さらに、初期の僧侶たちは寺院を建設し、信者のための集まりの場所を提供しました。これにより、仏教は単なる教義だけではなく、コミュニティの形成にも寄与しました。都市部では、仏教寺院が人々の集まりの場となり、教えを分かち合う場としても重要な役割を果たしました。

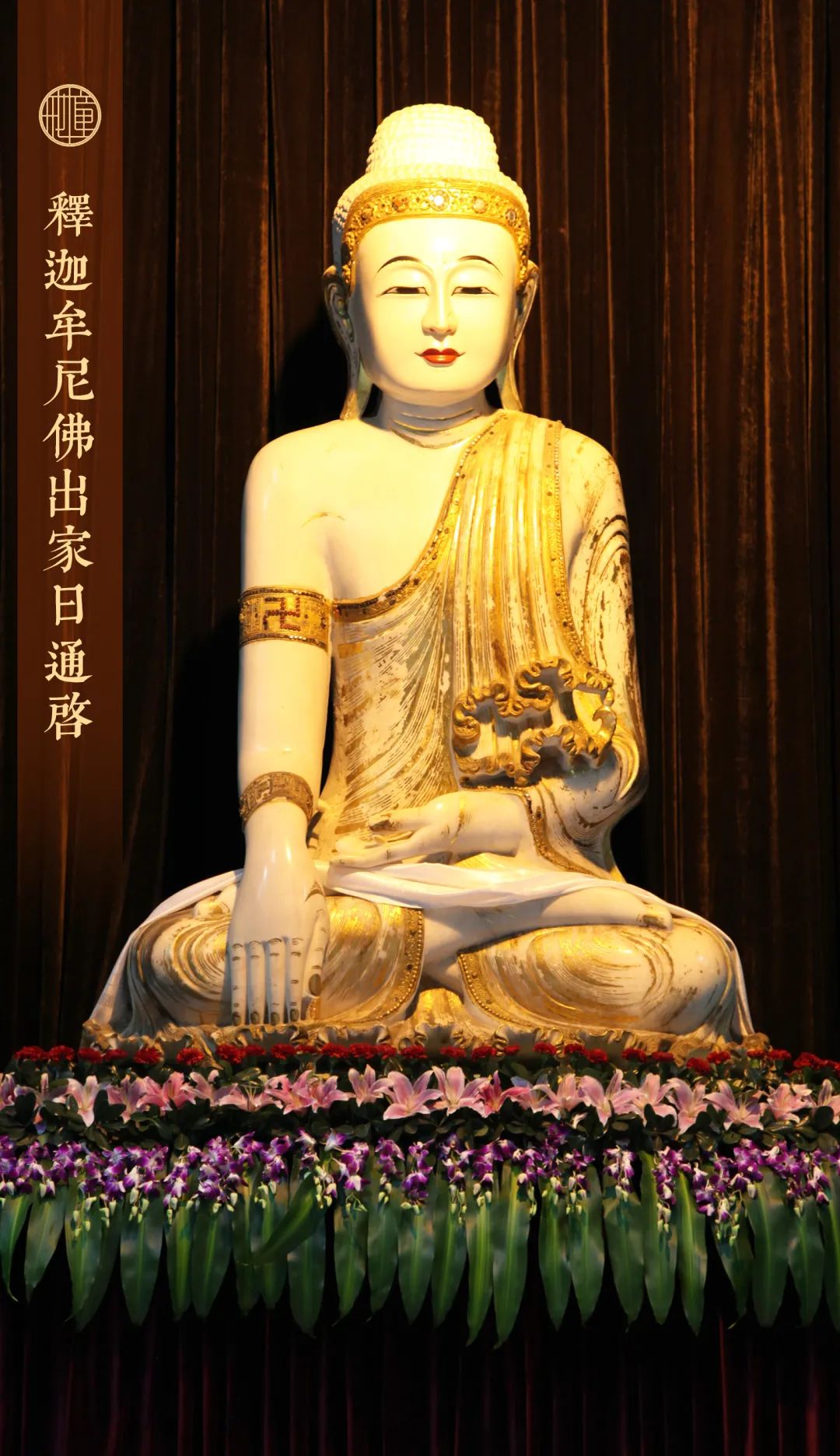

また、初期の仏教徒たちは、中国の伝統的な文化や芸術にも影響を与えました。彼らの教えは、詩や美術、音楽など多くの分野で表現され、次第に中国文化の一部として定着していきました。たとえば、仏教美術は石窟寺院に見られるように、彫刻や絵画にその影響が色濃く表れています。

2. 結果的仏教の形成

2.1 道教と儒教との関係

中国仏教の形成過程において、道教や儒教との関係は非常に重要です。儒教は倫理観や社会規範を重視し、道教は自然や宇宙の調和を追求します。このように異なるが互いに影響を与え合う宗教が共存する中、中国の仏教は自身のアイデンティティを確立していきました。

道教と仏教は、特に神々や霊的存在への信仰において相似点があります。仏教における菩薩や阿弥陀仏は、道教の神々と同様に人々の救済や助けを求める存在と見なされることが多く、その習合は中国人にとって自然な流れでした。そのため、仏教が広まるにつれ、道教との共存が進み、相互に影響を与える結果となりました。

また、儒教の思想に基づく倫理観が仏教の教えにも反映されることがありました。たとえば、親孝行や社会的義務という概念が儒教から仏教に取り入れられ、浄土宗における念仏の実践などがその一例です。こうした複雑な関係は、中国の仏教がより深い文化的背景を持つことを示しています。

2.2 地方文化との統合

中国の広大な地理的背景の中で、仏教は地方の文化と融合し、独自の発展を遂げました。各地域の民間信仰や風習を取り入れながら、仏教は特定の地域に根付いていきました。たとえば、四川省では大乗仏教が根付き、土地の文化と結びつく形で、多くの寺院や信仰の場が増えました。

地方文化への統合は、信者にとっての仏教の受容を容易にしました。特に、地域ごとの神話や伝説と結びつくことで、仏教はその地域の人々にとって身近で理解しやすい存在となりました。この過程で、地方特有の祭りや儀式も仏教のものとして取り込まれていきました。

たとえば、青海省に存在するチベット仏教の影響を受けた寺院では、仏教の序列や理論がチベットの独自の信仰と結びつき、他の地域のものとは異なる独特の形式を持つようになりました。このように地方文化と関連付けられることで、中国仏教は幅広い信者層に受け入れられていったのです。

2.3 経典と教義の翻訳

中国仏教の形成において、経典や教義の翻訳は極めて重要な役割を果たしました。初期の僧侶たちは、インドから持ち帰った経典を中国語に翻訳する作業を行い、その中で多くの新しい概念が紹介されました。特に、訳者たちのアイデアや解釈は、ただの翻訳以上の意味を持ち、中国古典文学や思想との照合が行われました。

たとえば、大乗仏教の「法華経」は、最初に漢訳された際、多くの文人や哲学者から強い関心を集めました。これにより、世俗的な価値観と仏教的視点の両方が浸透し、仏教がさらに広まるきっかけとなったのです。この翻訳作業は、単に言語を移すだけでなく、文化的な相互理解を促進し、経典が持つ教義の意義を深めることにつながりました。

また、経典の翻訳は、教義の発展にも寄与しました。翻訳されたテキストをもとに、僧侶たちは新しい解釈や教義を形成し、さらなる教えを広めることができました。この教義の多様性は、後世の流派の形成にも影響したと言えます。さまざまな宗派が生まれ、多種多様な理解が生まれたことで、中国仏教は豊かなものとなったのです。

3. 重要な僧侶とその貢献

3.1 玄奘(Xuánzàng)の探求

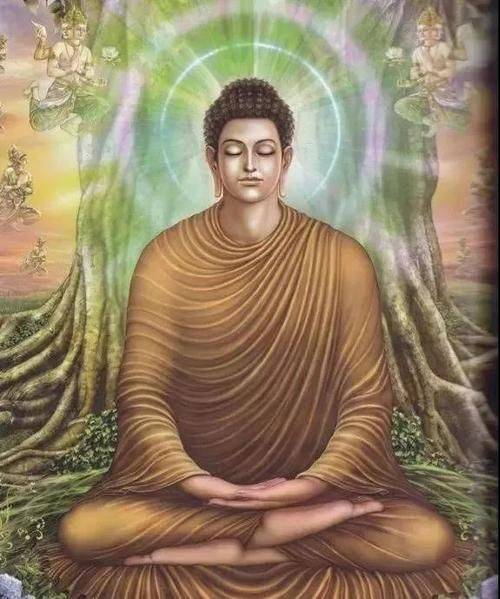

玄奘は、中国仏教の歴史において非常に重要な僧侶です。彼は、629年に長安を出発し、インドへ向かう旅を始めました。彼の目的は、真の仏教の教えを求めることであり、実際にインドで数多くの経典を学び、釈迦の教えを直接理解することでした。彼の旅は、歴史的にも神話的にも語り継がれ、彼の探求は多くの人々に影響を与えました。

玄奘がインドで学んだ教えは、彼が持ち帰った経典に基づくものであり、特に「大般若経」や「法華経」などが重要です。ユニークなポイントは、彼がこの経典を翻訳する際、単に言葉を訳すだけでなく、その背景や文脈にも気を配ったということです。このような努力は、中国仏教の発展に大きな影響を与えました。

さらに、彼の旅は『西遊記』として知られる文学作品や、日本の仏教の形成にも深く関連しています。玄奘の旅の冒険は、多くの人々にインスピレーションを与え、その物語は現在でも多くの形で語り継がれています。彼の探求は、単なる知識を超え、精神的な深みを持つものへと昇華しました。

3.2 華厳宗の創設者 湛然(Zhànrán)

湛然は、華厳宗の創設者として知られる重要な僧侶です。彼は、仏教の教義を深く理解し、特に「華厳経」を基にして独自の宗派を築きました。彼の考え方は、「存在の相互依存性」という概念に基づいています。この考え方は、すべての存在が相互に結びついているというもので、現代のエコロジーや相互関係の重要性を示唆しています。

湛然の教えは、特に哲学的な側面が強く、彼の思想は多くの後の僧侶たちに影響を与えました。彼が教えたのは、単なる仏教の教義に留まらず、自然との調和、倫理観、さらには人間関係の重要性についても触れています。このような深い洞察は、信者たちにとって常に心の支えとなり、宗教的な実践においても影響を与えました。

さらに、湛然の業績は、華厳宗の発展だけにとどまらず、後の中国文化や思想にも影響を及ぼしました。彼の教えは、多くの文学作品や哲学的な議論の中で生き続けており、彼の思想がどれほど多様な分野で応用されているかを示しています。その豊かな教えは、今なお多くの人々に受け継がれています。

3.3 禅宗の開祖 達磨(Dàmó)

達磨は、禅宗の開祖として知られています。彼は、インドから中国に渡り、仏教の精神を直感的な瞑想と日常生活の中での実践に結びつけました。達磨の教えの中心は、「思考を超えた直接的な理解」というものであり、これは禅の瞑想や公案に深い形で反映されています。彼のアプローチは、言葉や理屈を超えた体験的な学びを重視し、のちの禅宗の哲学に大きな影響を与えました。

達磨はまた、特異な修行方法を提唱しました。「座禅」という実践を通じて、彼は信者に精神的な成長を促し、内なる真実を見つける手助けをしました。この実践は、現代の瞑想法にまで影響を及ぼし、多くの人々にとって心の平穏を得る手段となっています。このような彼の教えは、単なる宗教的な枠を越えて、多くの人々に精神的な自由を提供しています。

達磨の業績は、その後の禅宗の発展にも大きな影響を与えました。彼の思想は、さまざまな禅僧によって引き継がれ、さらに広がりを見せました。特に、「直指人心」という言葉は、禅の核心を表現したものとして多くの禅僧に支持され、禅宗が持つ独自の魅力を際立たせています。

4. 中国仏教の主要流派

4.1 禅宗の発展

禅宗は、達磨の教えを基に広がり、日本や韓国などへも影響を及ぼしました。この宗派は、直接的な体験を重視し、言葉や書物に頼らない教え方が特徴です。信者は、自己の内面を見つめ、瞑想を通じて真理を体験することを目指します。このような直感的なアプローチが、多くの信者を惹きつけました。

禅宗の中心的な実践は「座禅」であり、静かな環境での瞑想によって心を落ち着かせ、心の動きを観察します。この実践を通じて、自我を超えた状態を体験し、「無我」の状態に近づくことを目指します。座禅は、単なる個人的な修行だけでなく、集団で行うことで生まれる相互作用や支え合いを重視する面もあります。

また、禅宗は「公案」という不条理な問題を投げかけ、それに対する心の反応を通じて悟りを目指す手法も取り入れています。公案には、心の状態や認識を超えるための問いが含まれ、その回答を通じて信者は新たな洞察を得ることを期待します。この方法は、禅宗が持つ独自の哲学を示すものであり、他の仏教の流派とは一線を画しています。

4.2 蓮宗と浄土宗の台頭

蓮宗と浄土宗は、大乗仏教の中でも特に一般の人々に広まった流派です。蓮宗は、法然に由来する浄土の教えに基づき、阿弥陀仏への信仰を中心としています。この宗派では、念仏を唱えることで、死後に阿弥陀仏の浄土に生まれ変わることができるとされています。この教義は、庶民にとって非常に身近で、日常生活に取り入れやすいものでした。

浄土宗が広まる背景には、戦乱や不安定な時代があったため、一人一人の救済を求める信仰が高まりました。この流派は、信者に寄り添うかたちで発展し、念仏や礼拝を通じて個人の内面的な安寧を促進します。特に、浄土宗の教えは「誰でも救われる」という普遍性を持ち、多くの人々に希望を与えました。

さらに、蓮宗と浄土宗の教義は、信仰の実践を通じて心の平穏を得ることを強調し、かつての儒教や道教の教えとも共鳴する部分がありました。このような特性が、これらの流派を庶民に広く受け入れられる要因となったのです。

4.3 法相宗と唯識派の影響

中国仏教には、法相宗と唯識派という哲学的な流派も存在します。法相宗は、仏教の教義を理論的に解釈し、現実の理解を深めることを目的としています。特に、「法」や「実相」という概念が重要視され、現実世界の理解を深めようとする姿勢が特徴的です。法相宗の思想は、信者にとって精神的な成長だけでなく、知識の探求にもつながります。

唯識派は、心のあり方に焦点を当てた教義で、すべての現実は心によって形成されるという見解を持っています。この思想は、「現実は心の投影に過ぎない」という観点から、内面的な探求が重要視されることにつながります。信者は、この考え方を通じて自己の観念や欲望を見つめ直し、心の平穏を求めることができるようになります。

法相宗と唯識派の思想は、後の中国哲学にも深い影響を与え、禅宗や浄土宗などの他の流派とも相互に影響を及ぼすこととなりました。これにより、中国仏教は多様な教えを持つに至り、広範な信者層にアピールすることが可能となったのです。

5. 現代の中国仏教

5.1 政治と宗教の関係

現代の中国において、仏教は国の政治や社会環境と密接に関連しています。特に、中華人民共和国の成立以降、宗教的信仰へのアプローチは大きく変化しました。文化大革命では、多くの寺院が破壊され、仏教は弾圧される時期がありましたが、近年では再評価が進んでいます。

政府は、仏教に対して一定の監視を行いながらも、観光や文化振興の一環として、寺院の復興や修復を進めています。その背景には、国内外からの観光客を呼び寄せる経済的な意図があるとも言われています。しかし、このプロセスは宗教の本質から乖離しているとの批判もあります。

一方で、現代の仏教徒たちは、教育活動や環境保護など、社会貢献に積極的に取り組んでいます。これにより、仏教がもたらす価値観が新しい形で現れるようになっています。現代社会においても、仏教が持つ精神的な価値が重要視される傾向があります。

5.2 経済と仏教の相互作用

現代の中国において、仏教と経済には密接な関係があります。特に観光業が発展する中、仏教寺院は重要な観光スポットとなり、地域経済を支える要素となっています。歴史的な寺院や仏教遺跡は、訪れる人々にとって文化体験の場としての役割を果たしており、その結果として地域の振興にも寄与しています。

また、経済発展に伴い、富裕層の信者たちが寺院を支援するケースも増えています。このことで、多機能な寺院が作られ、修行や学びの場としてだけでなく、文化イベントや社会活動の場としての役割も果たすようになっています。このような相互作用は、仏教が現代社会においても役立つ存在として認識されることを促しているのです。

経済と仏教の関係性は、特にメディアでも注目を浴びるようになっており、企業による社会貢献活動と仏教の精神が結びつく場面が増えてきました。企業が仏教的な価値観を組み込むことで、より持続可能な社会を築く方向性に歩んでいる兆しが見えます。

5.3 フェスティバルと文化的行事

現代中国において、仏教は多くのフェスティバルや文化的行事に深く根ざしています。有名な「盂蘭盆会」や「盂蘭盆」などの行事は、祖先の霊を供養する儀式として、非常に重要な意味を持っています。このような行事は、コミュニティの絆を深めるだけでなく、人々に対する教育の意味も持っています。

また、寺院ではさまざまなイベントが開催されます。たとえば、仏教の教えを広めるセミナーやワークショップ、さらには音楽やアートの祭典などが行われています。これにより、信仰の枠を越えた人々が集まる場となり、仏教の教えや精神性を広める場となっています。

現代では、盆踊りや灯篭流しなど、伝統的な行事が仏教の教えと結びつけられ、新たな文化的表現が生まれています。これにより、仏教が持つ調和の精神が現代社会にも息づき、広く受け入れられる機会が増えているのです。

6. まとめと未来への展望

6.1 中国仏教の文化的影響

中国仏教は、思想、芸術、文学、そして社会慣習のあらゆる側面において深い影響を及ぼしてきました。仏教の教えは、道徳や倫理観を育む基盤として、広く受け入れられています。また、仏教美術は、数えきれないほどの作品を残し、中国の芸術文化の一部となっています。

また、仏教の教えが根付いたことで、瞑想や内面的な探求が広まるなど、精神的な価値観が強調される現代において、再評価されつつあります。特に、ストレス社会において、心の平穏を求める人々が多く、仏教的な考えが再び重要視されています。

このような仏教の価値観は、現代社会における倫理的な指針や人間関係の構築にも寄与しており、その影響は今後ますます広がると考えられます。

6.2 教義の現代的解釈

中国仏教の教義は、時代の変化に応じて新しい解釈が生まれています。特に、現代の社会問題に対するアプローチとして、環境問題や人権問題に言及する姿勢が見られます。仏教の教えは、その普遍的な価値観を持って、現代の課題に対しても意味を持ち続けています。

教義の普遍性が強調されることで、仏教が持つ教えが多様な文化や信念と結びつくことにより、より広い受容が可能となっています。これにより、中国仏教が国際的に影響力を持つ存在となることが期待されています。

さらに、仏教の教えが持つ柔軟性が、現代のライフスタイルや価値観と共鳴し、新しいアプローチが生まれてきます。これは、教義が時代に合わせた解釈で生き生きとしていることを示しています。

6.3 グローバル化と中国仏教

最後に、グローバル化の進展に伴い、中国の仏教は国際的な舞台へと進出しています。他国の仏教徒との交流や共同礼拝が行われることで、中国仏教独自の形を保ちながらも、様々な文化との融合が生まれています。このことは、中国仏教が持つ可能性をさらに広げる結果となっています。

また、留学する学生たちが中国の仏教に触れ、教えを学ぶことで、異文化に対する理解が深まると同時に、国際的な架け橋としての役割が期待されています。こうした流れは、中国仏教の新たな発展を支える要素となっています。

そのため、未来に向けて中国仏教はさらに多様性を持ち続けるでしょう。そして、人々が求めるスピリチュアルな体験や教えが広まれば、さまざまな形で発展していく可能性があります。

「終わりに」

中国仏教というテーマは、その歴史や文化、さらに現代における意味を考える上で非常に奥深いものです。仏教の創始者たち、彼らの教え、文化的展開に息づく精神は、今もなお多くの人々に影響を与え続けています。未来に向け、中国仏教の発展は、より多様な価値観をもたらし、広い社会的な影響を持つことでしょう。そして、私たち一人一人がその教えから何を学び取り、自らの生活にどのように活かすかが、今後の課題となるでしょう。