宗教間の対話は、異なる信仰を持つ人々が意見や価値観を共有する重要な手段です。特に中国においては、豊かな民間信仰と多様な宗教が共存しており、宗教的な対話を通じて社会的・文化的影響をおもいしらせることが求められています。ここでは、宗教間対話がもたらすさまざまな影響について詳しく探ってみましょう。

1. 中国の民間信仰と宗教

1.1 中国の宗教の多様性

中国は数千年の歴史を持つ国であり、その中でさまざまな宗教が生まれ、発展してきました。仏教、道教、儒教に加え、少数民族の信仰や民間信仰も多く存在します。例えば、南方の一部地域ではアニミズム的な信仰が盛んで、自然の精霊への祭りや祈りが行われています。また、北方の少数民族には独自の神々や儀式があり、それらも中国の宗教的多様性の一部を形成しています。

宗教の多様性は、中国社会の文化的な豊かさを表しています。異なる信仰が互いに影響を及ぼし合い、新しい思想や価値観を生み出しています。たとえば、仏教と道教は古くからの相互影響を受けながら共存しており、その結果として「禅道」などの新しい思想が誕生しました。この相互作用は、宗教的多様性が単なる存在理由ではなく、文化の発展において重要な役割を果たしていることを示しています。

1.2 民間信仰の役割と重要性

中国における民間信仰は、日常生活の中で大きな役割を果たしています。多くの地方では、祖先を敬う文化が根付いており、家庭内での祭りや供養が欠かせません。これにより、家族や地域社会の絆が強まり、共同体意識が育まれるのです。たとえば、旧暦の新年や清明節には、多くの家庭で祖先を迎えるための祭りが行われ、家族が集まり、伝統を引き継ぐ機会が生まれます。

また、民間信仰は若い世代にとっても重要な価値を提供しています。例えば、伝統的な文化や信仰に基づいた教育が行われることで、若者は自己のアイデンティティを形成する手助けを受けます。これにより、世代間のつながりが強まり、地域社会が活性化します。さらに、民間信仰は地域の祭りやイベントに参加することで、他者との交流を促進し、生き生きとしたコミュニティを育む要因ともなっています。

1.3 主要な宗教の特徴(仏教、道教、儒教など)

中国の主要な宗教には、それぞれ独自の特徴があります。仏教は「苦」を理解し、それからの解放を目指す教えであり、特に大乗仏教が広がりました。仏教の寺院では、瞑想や祈りを通じて心の安定を追求する人々が集い、日常生活の中で精神的な癒しを求めています。また、仏教経典や教えは多くの文学作品や美術品に影響を与え、文化的な影響が色濃く残っています。

道教は「道」が中心となる教えで、人々が自然と調和して生きることを重視しています。例えば、道教の教えに基づいた薬膳料理や太極拳などは、健康や長寿を願う生活の一部となっています。また、道教の祭りや儀式は地域社会における重要なイベントであり、人々が一堂に会する機会を提供しています。これにより、道教はコミュニティを一つにまとめる力を持っています。

儒教は倫理観や道徳を重視し、社会や家庭、教育の基盤を形成しています。儒教の思想は、特に家族を重んじる文化や、礼儀を大切にする社会的な関係性に影響を与えています。たとえば、中国の学校教育においては、孔子の教えが重要視され、学生に対する礼儀作法や勤勉さが強調されます。これらの宗教や思想が相互に作用し、社会全体の価値観を形成する中で、宗教間対話がますます重要になっています。

2. 宗教間対話の重要性

2.1 宗教間対話の定義

宗教間対話とは、異なる宗教を信じる人々が互いの考えや信仰について話し合うことを指します。この対話は、単なる意見交換にとどまらず、相手の信仰の背景や価値観を理解するためのプロセスです。例えば、ある宗教的な儀式に参加し、その意味や意義を直接体験することで、より深い理解が得られます。このような対話は、信仰の違いを超えて共通の理解と尊重を生むために欠かせません。

宗教間対話は、特に現代の多様化した社会においてますます重要視されています。社会が複雑化する中で、異なる宗教や文化を持つ人々が共存するためには、対話を通じて互いの立場を理解することが求められます。言い換えれば、宗教間対話は多文化共生社会を実現するための鍵といえるでしょう。この対話を促進するためには、対話の場を設けたり、信仰について情報を共有したりすることが必要です。

2.2 宗教的な相互理解の促進

宗教間対話を通じて促進される相互理解は、単なる知識の交換にとどまりません。相手の信仰や文化を深く理解することで、偏見や誤解を解消することが可能になります。たとえば、仏教徒の祭りを観察することで、祭りの背後にある精神的な意義を理解し、他の宗教との違いを尊重する姿勢が育まれます。このように、宗教間の理解が進むことで、社会全体が調和を求める方向へと進むのです。

また、宗教的な相互理解は、個々の価値観や生き方の違いを尊重することにもつながります。異なる信仰を持つ人々が共に対話し、お互いの視点を理解し合うことで共感が生まれます。これにより、社会の中での寛容さが高まり、違いを受け入れる文化が醸成されるでしょう。たとえば、地方のコミュニティで異なる宗教を持つ住民が共同でイベントを開催することで、理解と友情の橋が架けられることが多くなります。

2.3 社会的な調和をもたらす対話の必要性

宗教間対話は、社会的な調和をもたらすために不可欠な要素です。異なる信仰を持つ人々が対話を行うことで、緊張感や対立が減少し、平和的な共存が促進されます。また、宗教的な対話は、共同で社会課題に取り組む機会を提供し、共通の目標に向かって協力する姿勢が育まれます。たとえば、環境問題や社会的な不平等といった共通の課題に対して、宗教間での協働が進めらることで、より効果的な解決策が見つかることがあります。

さらに、宗教間対話は、地域社会の健全な発展にも寄与します。異なる宗教的背景を持つ人々が意見を交わし、理解を深めることで、地域の住民が一丸となる機会が増えます。これにより、地域社会が抱える問題に対する解決策が多様化し、より健全で持続可能な社会を目指すことが可能になります。具体的には、地域の活動やイベントに参加し、互いに手を差し伸べることが重要です。

3. 宗教間対話の方法

3.1 対話の場の設定

宗教間対話を円滑に進めるためには、適切な対話の場を設けることが大切です。これはオープンで受け入れられやすい空間である必要があります。例えば、公共の施設やコミュニティセンターでの対話イベントは、多くの人が参加しやすく、交流が生まれやすい環境を提供します。また、こうした場では、専門家や信者が交わることで、より深い議論が可能になります。

加えて、対話の場を設ける際には、参加者がリラックスできる雰囲気を作ることも重要です。軽食や飲み物を用意することで、参加者同士の距離が縮まりやすくなります。さらに、プログラムに工夫を凝らし、意見交換だけでなく、ゲームやワークショップのようなアクティビティも取り入れることで、参加者が楽しみながら対話を進めることができます。

3.2 コミュニケーションスキルの向上

効果的な宗教間対話のためには、コミュニケーションスキルの向上が不可欠です。参加者はお互いの意見を尊重しながら、明確に自分の考えを伝える技術を磨く必要があります。たとえば、アクティブリスニングのスキルを向上させることは、相手の発言を理解し、共感を示す助けになります。この技術は、対話において重要な役割を果たします。

また、非暴力的なコミュニケーションを学ぶことも大事です。これは、感情を表現しつつも、攻撃的でない方法で相手と接する技術です。たとえば、自分の意見を言う際に、「私はこう感じる」という表現を使うことで、相手に対して敵意を持たずに自分の考えを伝えることができます。これにより、建設的な対話が促進され、対話の質が向上します。

3.3 成功事例の紹介

成功した宗教間対話の事例は、他の地域やコミュニティにとっても大きな参考となります。例えば、ある地域では、教会と寺院が共同で「平和の祭り」を開催し、地域住民に向けて両宗教の伝統や文化を紹介するイベントを行ったことがあります。このイベントは、参加者同士の理解を深め、異なる宗教的背景を持つ人々が交流する場となりました。

また、日本のいくつかの大学では、宗教間対話を促進するためのシンポジウムが定期的に開催されています。ここでは、学生たちが異なる宗教を体験し、それぞれの視点から問題を考えるためのプログラムが用意されており、参加者は互いに触発され合います。このような取り組みは、若い世代の寛容さを育む助けとなり、これからの社会が直面する課題に対する共通の解決策を見つけるための土台を築くのです。

4. 宗教間対話がもたらす社会的影響

4.1 社会的安定の促進

宗教間対話により、社会的安定が促進されることが多くの研究で確認されています。異なる信仰を持つ人々が互いに理解を深め、共通の目標に向かって協力することで、かつては対立していた集団の間に信頼関係が生まれるのです。例えば、宗教指導者同士の対話が進むことで、特定の地域における宗教間の緊張が緩和されるケースが見受けられます。

また、社会的安定は経済的な発展にも寄与します。安定した社会は投資環境が整い、多様な文化が共存することで、新しいアイデアやビジネスチャンスが生まれる可能性が高まります。このように、宗教間対話がもたらす安定性は、経済活動にもプラスの影響を与えることがあるのです。

4.2 知識と理解の深化

宗教間対話は、知識の交流を通じて、参加者やコミュニティ全体の理解を深める効果を持ちます。多くの人が異なる宗教や文化についての理解を持つことで、社会が一層豊かになるのです。たとえば、仏教、道教、儒教の異なる思想を持つ人々が共に集まって意見を交わすことで、信仰の違いや共通点についての深い理解が生まれ、知識の幅が広がります。

さらに、学校教育においても宗教間対話は重要な役割を果たします。学生たちが異なる宗教に接することで、彼らは多様性を尊重し、平和に共存する方法を学ぶことができるのです。具体的には、学校での宗教教育や文化交流プログラムが、学生の理解を深める取り組みとして評価されています。

4.3 共同体の形成

宗教間対話は、地域社会の共同体を形成する上でも欠かせない要素です。異なる宗教の信者たちが集まり、共通の目標に向かって協力することで、地域社会における連帯感が生まれます。例えば、災害時に宗教団体が協力して支援活動を行うことで、地域全体が一丸となることがあります。このような連携は、互いの信仰を理解し尊重することで、より強固な絆を育むことにもつながります。

また、共同体の形成は、社会的なつながりだけではありません。異なる宗教を持つ人々が共に力を合わせることで、地域の文化や伝統を豊かにする機会にもなります。例えば、宗教のお祝いが重なる地域では、地元の人々が融合させた独自の祭りを開催することがあります。これにより、文化的な多様性が生まれ、地域社会が一段と活性化します。

5. 宗教間対話がもたらす文化的影響

5.1 文化交流の機会の創出

宗教間対話は、文化的な交流を促進する大きな役割を果たしています。異なる宗教間の交流は、その信者たちが持つ文化や伝統をお互いに学ぶ良い機会となります。たとえば、キリスト教と仏教の共同イベントを通じて、参加者は宗教的な儀式や祭りについて学ぶことができ、それぞれの文化に対する理解を深めることができます。

また、宗教間の対話を通じて、新しい文化的な表現が生まれることがあります。共同プロジェクトやアート作品によって、異なる宗教の要素が融合し、全く新しい文化的表現が誕生することがあります。これにより、地域文化の発展や多様性を享受することができるでしょう。

5.2 芸術や文学における影響

宗教間の対話は、芸術や文学にも強い影響を与えています。異なる宗教の思想や価値観が作品に反映され、それによって新たな視点や感情が生み出されることがあります。例えば、詩や小説の中で異なる信仰を持つキャラクターが交流することで、宗教的テーマが深く掘り下げられることがあります。このように、宗教の違いが創作活動において大きな源泉となる場合も少なくありません。

また、演劇や映画においても宗教間対話が進められ、多様な文化が描かれる作品が増えています。こうした作品は、観客に対して異なる宗教感や文化観を紹介し、理解を深めるための重要なツールとなるでしょう。結果として、文化的な豊かさを享受し、宗教に対する固定観念が変わる可能性を秘めています。

5.3 多文化共生社会の実現

宗教間対話は、多文化共生社会の実現においても鍵となります。異なる宗教を信じる人々が共に生活し、辛抱強く互いの違いを理解し合うことで、共存のための精神が醸成されます。国際的な交流プログラムや多文化イベントを通じて、若い世代がその重要性を学ぶ機会が増えています。

また、多文化共生社会では、地域の伝統文化が尊重される一方で、新しい文化が取り入れられることもあります。これにより、地域全体の文化的な深みが増し、住民にとって心地よい環境が生まれるのです。例えば、異なる宗教的背景を持つ人々が協力して行う地域の祭りは、コミュニティの一体感を育み、参加者に多くの喜びをもたらします。

さらに、宗教間の対話を通じて、地域の歴史や伝統が再評価され、新たなアイデンティティが形成されることもあります。地域住民が共に力を合わせ、多様な文化を尊重した上で新しい未来を築く姿勢は、他の地域にとっても良いモデルとなることでしょう。

6. 未来の展望

6.1 宗教間対話の持続可能性

宗教間対話は、未来に向けて持続可能な形で行われる必要があります。今後、宗教間対話の重要性がますます高まる中で、定期的な対話の機会を設けたり、地域での共同事業を通じて信者同士の交流を深めたりすることが求められます。さらに、次世代の若者を育てるために、教育機関でも宗教間対話を推進する必要があります。

また、持続可能な対話を進めるためには、テクノロジーを活用することも一つの方法です。オンラインプラットフォームやSNSを利用して、遠隔地にいる信者同士が意見を交換する機会を提供することで、距離を超えた対話が可能になります。このような新しい形の対話は、より多くの人々が気軽に参加できる環境を生み出すことができるでしょう。

6.2 新しい課題と可能性

宗教間対話の未来には、新しい課題も多く存在します。例えば、デジタル化の進展により、情報のデータ離れが進む一方で、真実と誤解が入り混じる現象も見られます。このため、信頼できる情報源を持つことがますます重要になってくるでしょう。オンラインの情報拡散の中で、相手の信仰に関する偏見や誤解を解消するための努力が必要です。

また、現代の社会で急速に進展するグローバル化は、宗教間対話に対する新たな視点を提供します。異なる文化や宗教が交じり合う環境では、ますます多様化が進むため、柔軟な対话能力が求められるのです。このような環境において、宗教間対話がどのように進化し、発展していくかが注目されます。

6.3 グローバル化と宗教間対話の関係

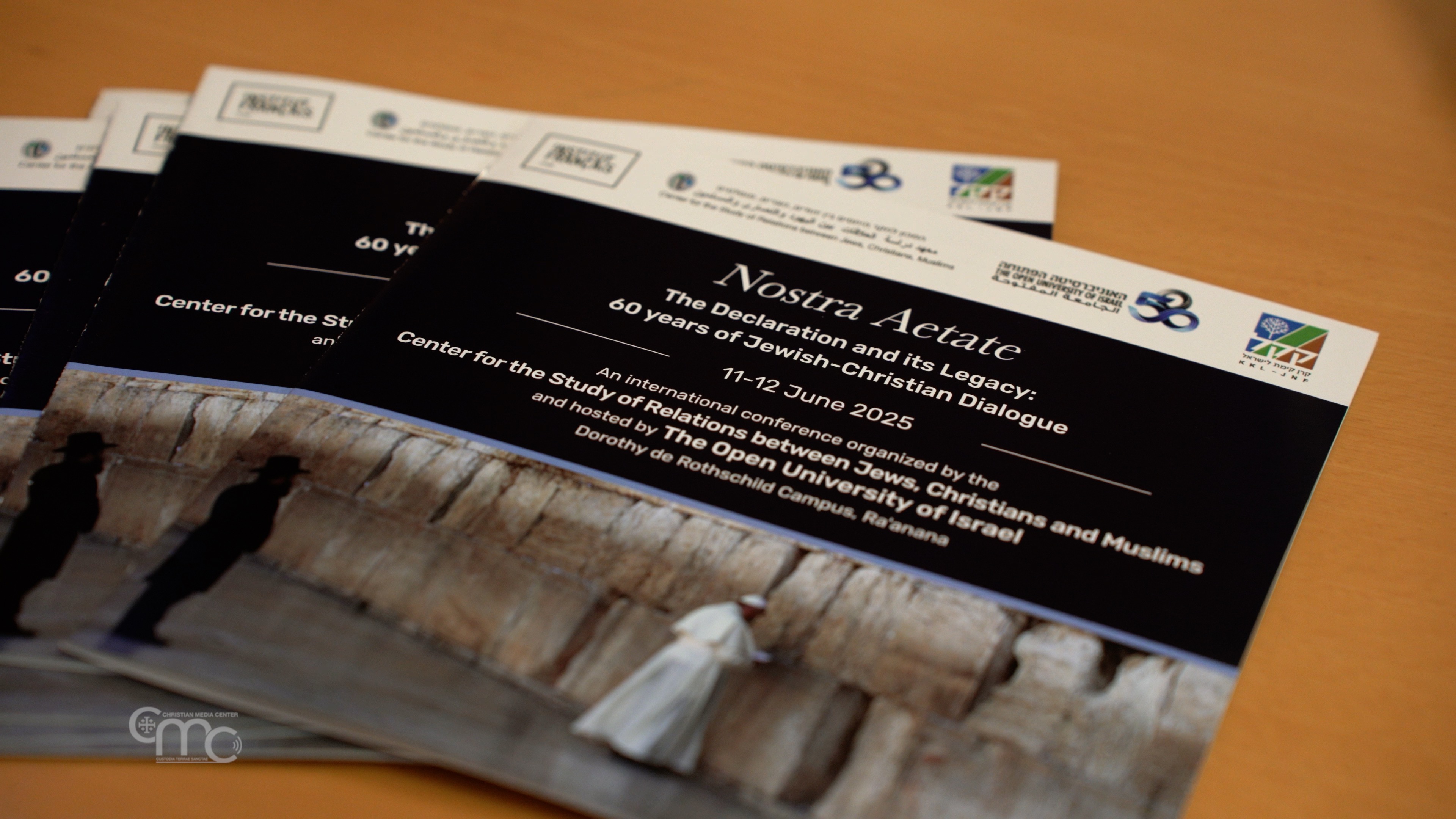

グローバル化は宗教間対話に多くの影響を与えています。情報化社会が進む中で、対話の場が国境を越えて広がり、異文化同士の交流が加速しています。これにより、宗教間対話はますます重要な役割を果たすようになっています。国際的なオーガニゼーションやフォーラムが宗教間の対話を促進する実例も増えてきました。

このような背景の中で、宗教間対話は未来の社会に向けての希望を語るものでもあります。世界がますます狭くなり、様々な宗教や文化が交差する中で、理解と共感が生まれることで、平和な共存を模索する道が開かれるでしょう。各地域で行われる宗教的な取り組みが相互に影響を与え合うことで、より良い社会を築くための基盤が形成されていくことが期待されます。

終わりに

宗教間対話は、単なる対立を避けるための手段ではなく、互いに理解し合い、共存するための重要なプロセスです。中国の豊かな民間信仰と多様な宗教の背景を持つ中で、宗教間の対話が果たす役割はますます重大となっています。今後も、対話を通じて社会的・文化的な影響が広がり、宗教間の理解が深まることを期待します。宗教という枠を越えた交流が、より調和の取れた社会を目指すための鍵となるのです。