孔子は、中国史において最も影響力のある哲学者の一人であり、その教えは数千年にわたって人々に受け継がれてきました。その中心的な著作である『論語』は、孔子の思想や教訓が短い対話形式でまとめられたものであり、儒教の根幹を成す作品として知られています。この文章では、『論語』の成り立ちから現代における意義まで、包括的に解説します。

1. 孔子の生涯

1.1 孔子の出生と幼少期

孔子は紀元前551年、現在の中国・山東省にある曲阜市で生まれました。父親は戦士であり、母親は孔子が3歳の時に亡くなりました。孔子は父の影響を受けながらも、母親の愛情を求めて育ちました。幼少期から彼は学問を重んじ、特に古典的な文献や歴史に深い興味を持っていました。孔子は、学問を通じて自己を磨くことが重要だと考えていたため、彼自身の教育への情熱はこの頃から芽生えていたのです。

孔子の少年時代は、貧困に満ちたものでしたが、彼の母親は子供に対する教育の重要性を理解しており、できる限りの支援を行いました。孔子は、周囲の人々からも教えを受けながら成長していく中で、「仁」という概念を理解するようになりました。これは後の儒教思想の中核をなす重要な教えへとつながります。

その後、孔子は成人し、官職について多くの経験を積み重ねましたが、彼の背景には常に学問を重んじる姿勢がありました。特に聖人としての理想を求め、その実現を目指す姿勢は、彼の後の活動にも大きく影響を与えました。

1.2 教育者としての活動

孔子は、教育者として多くの弟子を持つようになりました。彼の教育理念は、「有教無類」、すなわち「すべての人に教育の機会を与える」というものでした。貴族の子弟に限らず、一般の人々にも教えを広めたことで、教育の普及に寄与しました。彼は、弟子たちに対して単に知識を伝えるのではなく、道徳や人間関係のあり方についても教えました。

彼の教育方法は、対話形式での課題解決を重視していました。たとえば、弟子たちが持つ疑問や課題に対して、彼は自らの経験や知識を基にアドバイスを行い、その中で思考を促していきました。このような教育スタイルは、後の教育制度にも大きな影響を与えることとなりました。

また、彼は教育を通じて、「仁愛」や「礼儀」の重要性を説きました。これにより、弟子たちは単なる知識の習得にとどまらず、人格形成にも注力するようになりました。このように孔子は、教育者としての活動を通じて、次世代の道徳的基盤を築くことを目指していたのです。

1.3 政治家としての挑戦

孔子は、教育者として成功を収めた後、政治的な活動にも足を踏み入れました。彼は、当時の魯国の政府に仕官しましたが、政治状況は非常に不安定でした。孔子は、倫理的かつ理想的な政治を実現するために、様々な改革提案を行ったものの、当時の権力者には受け入れられませんでした。このことが、彼の政治家としての挑戦を困難にした要因の一つです。

彼の提案は「仁」を基盤としたものであり、それを実現することで国を治めるというものでした。しかし、現実の政治は必ずしも理想通りには進まず、結果的に彼は魯国を離れることになります。この体験は、彼の思考や教えに大きな影響を与えました。孔子は、自身が追求する理想の政治が実現しないことに失望し、より広い知識と経験を求めて旅に出ることになります。

その後、孔子は各地を巡り多くの国に仕官を試みるものの、理想の政治を実現することは叶いませんでした。この旅の途中で得た経験は、『論語』における多くの教えの背景となっています。孔子は、政治とは人々の道徳を基盤に成り立つものであると考え、その理念をもとに国を治めることが重要であると説きました。

2. 『論語』の概要

2.1 『論語』の成り立ち

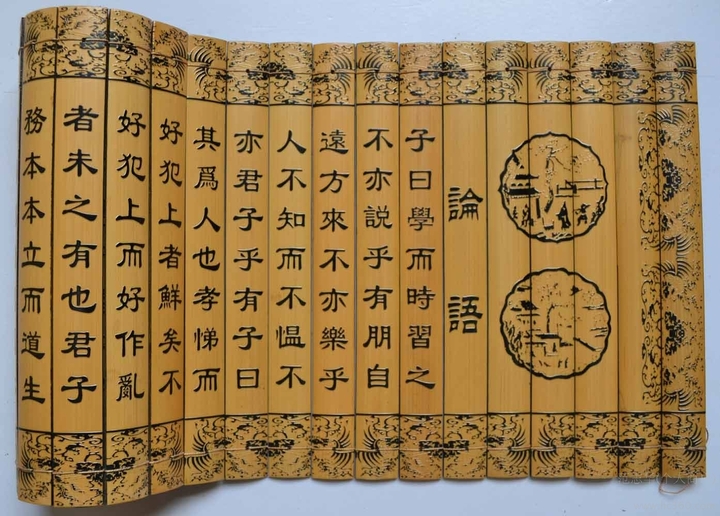

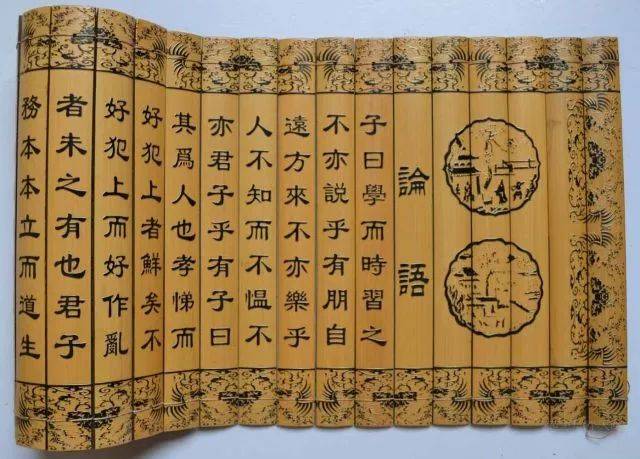

『論語』は、孔子の言行録として編纂されたものであり、彼の弟子たちによって記録されています。この作品は、歴史書や哲学書とは異なり、対話形式で孔子の教えがまとめられているため、非常に親しみやすい内容となっています。紀元前5世紀頃に成立したとされ、孔子の死後数十年にわたり、弟子たちやその後の学者たちが彼の言葉を集め、整理していく中で形作られたものです。

『論語』には、孔子が自身の哲学や倫理観、教育理念を語った言葉が数多く登場します。たとえば、孔子の「仁」という概念は、非常に重要なテーマの一つとして頻繁に繰り返されています。また、彼の教育に対する思いや、政治に対する考え方も随所に見られ、彼の思想がどのように形成されたのかを知る上で非常に貴重な資料です。

このように、『論語』は単なる教科書ではなく、孔子の生の知恵や洞察が詰まった作品であり、彼の生涯を通じた哲学的探求が反映されています。この作品は、後の儒教思想の基盤を形成すると同時に、世界の多くの哲学に影響を与えています。

2.2 主要なテーマと内容

『論語』の中で特に重要なテーマとしては、「仁」「義」「礼」「智」の四徳が挙げられます。孔子は、これらの徳が人間関係を円滑にし、社会を保つための基本であるとしています。たとえば、「仁」は他者を思いやる感情であり、社会的な調和を促進すると孔子は教えています。「義」は道義や正義を重んじる心であり、これを実践することで、真の人間性を発揮できると述べています。

また、「礼」は礼儀作法の重要性を説いたものであり、社会の秩序を維持するために欠かせない要素とされています。さらに、「智」は知恵を持つことで、適切な判断をする力を指します。この四徳は、孔子の教えの中で常に互いに関連し合い、人間としての成長につながるものとされています。

さらに、『論語』は教育の重要性についても多くの言及があります。孔子は、勉強や経験を通じて自己を磨くことが不可欠であると強調し、学ぶことの喜びを何度も語りました。このように、孔子の教えはカリキュラムのように体系化されており、弟子たちに実践的な道徳教育を提供しました。彼はまた、学び続ける姿勢の大切さも説いており、知識を得ることは終わりのないプロセスであると教えています。

2.3 影響を与えた歴史的背景

『論語』が成立した時代は、中国の春秋時代にあたります。この時期は、各地方の国が争い合い、社会が不安定だったことから、孔子は倫理的かつ道徳的な国家の重要性を強く訴えました。彼の言葉は、当時の混乱を収めるための指針として、多くの人々に受け入れられることとなります。特に、孔子の教えは、国が繁栄するためには道徳的価値が不可欠であるとの信念に基づいており、これが好意的に受け入れられました。

また、『論語』の内容は、時代を超えて社会に影響を与え続けています。特に儒教としての影響は大きく、後の中国の官僚制度や教育制度に深く根付いています。孔子の教えは、単に個人の価値観を育むだけでなく、国家の治療や教育制度においても重要な役割を果たしました。

このように、『論語』は成立時の社会的背景だけでなく、後の時代においてもその価値が認められ、儒教として生き続けることになります。『論語』はアジア各国に広まり、その中心的な思想は今日に至るまで影響を与えています。

3. 『論語』の主要思想

3.1 儒教の基本理念

『論語』は、儒教の基本理念を多く含んでいます。「仁」や「義」、「礼」、そして「智」といった概念は、儒教の核心を成しています。孔子は、これらの概念を通じて人間関係のあり方や社会制度の意義を説き、道徳的な社会を築くことがいかに重要かを強調していました。彼は、「仁」を最も重要な価値として位置づけ、他者への思いやりと共感が基本であると教えています。この思考は、後の儒教哲学の根幹となり、様々な解釈や展開がなされてきました。

「義」は、正義感を重んじる心を表しています。孔子は、自らの利益よりも公共の利益を優先することの重要性を説き、真の人間性を発揮するためには義を重視する必要があると強調しました。この考え方は、倫理的なリーダーシップを求める声として、後の世代に多大な影響を与えています。

一方、「礼」は、社会的な調和を保つための規範を示しています。孔子は、礼儀を重視することで人と人との関係が円滑に進み、社会が安定することを理解していました。このように、孔子の教えは、単なる哲学や思想に留まらず、実際の生活に根付いたものであり、儒教が社会に広まる過程で重要な役割を果たしました。

3.2 人間関係と倫理について

『論語』では、人間関係に関する教えが数多く見られます。特に親子関係や友人関係、上下関係において、どのように接するべきかという具体的な指針が提供されています。孔子は、親子の絆や家族の重要性を強調し、感謝の気持ちと共に人間関係を築くことで、社会が成立すると考えていました。

このような考え方は、儒教における「孝」という概念として体系化され、親を敬うことが倫理的な行動の一環として位置付けられました。孔子は、弟子たちに対しても家庭の重要性を説き、人生の根本的な位置づけを与えました。この教えは、後の世代においても家族の絆を重視する文化の形成に大きく貢献しました。

また、友人との関係においても、誠実さや信頼が強調されます。友人に対する態度や行動が、自己の人間性を示すものであるとして、コミュニケーションの重要性を説いています。このような倫理観は、社会全体の調和を生む上で、個人の行動が果たすべき役割を理解する助けとなります。

3.3 教育の重要性

孔子は教育に対して非常に重視した姿勢を持ち、多くの人々に教えを広めることを目指しました。彼は、学び続けることが自己成長につながると信じ、教育を通じて社会を変える力があると考えていました。このため、彼の教えは、単に知識を学ぶことにとどまらず、人間としての成長を促すものでした。

教育は個々の人間性を育むための道具として位置付けられ、その重要性は『論語』全体を通じて散見されます。たとえば、孔子は「学びて時にこれを習う」と述べ、過去の知識と現在の経験を結びつけることの重要性を強調しました。これにより、学びが単なる記憶ではなく、実践的な知恵へと変化することを理解しています。

また、孔子は教育の平等性も強調しました。「有教無類」とは、すべての人に教育の機会が与えられるべきだという考え方であり、彼の教育理念は後の儒教思想において重要な位置を占めています。孔子は、教育を通じて人々が道徳的価値を理解し、社会の一員として責任を果たすことができると考えました。

4. 『論語』の現代的意義

4.1 現代中国社会への影響

現代中国において、『論語』は未だに広く読み継がれており、教育やビジネス、政治においてその影響が見られます。現代中国の教育制度は、孔子の理念に基づいたものが多く、道徳教育や人間関係の重視が根付いています。これにより、特にビジネスマナーや倫理的な行動が重視されるようになっています。

例えば、企業の経営者たちは『論語』の教えに触れることで、リーダーシップやチームの調和を重視する姿勢を持つようになっています。このことは、現代社会においても人間関係を大切にし、倫理的に行動することが求められていることを物語っています。孔子の思想は、時代を超えて新たな解釈を与えられ、実践され続けているのです。

さらに、政府も孔子の教えを根底に持つ政策を展開しており、社会全体で儒教的価値観を尊重する動きが強まっています。特に教育分野においては、伝統と現代的理念とを融合させる試みが見られ、孔子の教えが新たな文脈で再評価されています。

4.2 日本における『論語』の受容

日本では、古代から『論語』が取り入れられ、多くの学者や思想家によって研究されてきました。特に江戸時代には、儒教が盛んに普及し、教育の基盤として重要な役割を果たしました。学問の中心地であった藩校では、孔子の教えが学生たちに教えられました。これにより、道徳教育や官僚制度の構築において、孔子の影響が色濃く残っています。

さらに、『論語』の教えは、武士や商人層の教育にも広がり、倫理観や集団意識を育む基盤となりました。このような影響を受けた日本社会は、今もなお儒教的な価値観を大切にし、社会の調和と秩序を維持するための指針となっています。

また、現代においても、『論語』はビジネスやリーダーシップ論の参考書として利用されており、学びの場でしばしば引用されることがあります。日本においても、道徳教育や人間関係のあり方において、『論語』が重要視されることで、社会全体の価値観として根付いています。

4.3 教育とビジネスにおける応用

教育やビジネスの現場において、『論語』の思想は多様な形で応用されています。教育機関では、孔子の説いた「学び」を重視し、学生たちに思考力や協力の大切さを教えています。グループ活動やディスカッションを通じて、学生が共に考え、成長する機会を提供しています。これは、孔子が重視した「相互の学び」の現代的な形と言えます。

ビジネスにおいても、『論語』の教訓が実践されています。例えば、リーダーシップにおける「仁」の概念は、部下に対する思いやりや信頼関係を築く上で重要な要素とされています。また、企業の倫理観を形成するために、孔子の教えを参考にする経営者も多く、これによって企業文化の向上が図られています。

このように、『論語』は現代においても新しい価値が生み出されており、教育やビジネスの場において重要な指針となっています。孔子の教えは、価値ある人間関係の構築や倫理観の形成に寄与し、社会全体を豊かにするための基盤となり続けるでしょう。

5. 『論語』に関する研究

5.1 研究の歴史と変遷

『論語』に関する研究は、孔子の生涯が終わった後すぐに始まりました。彼の教えを受け継ぐために、弟子たちは孔子の言葉を記録し、解釈する試みがなされました。その後、紀元前2世紀の漢代には、儒教が国教として採用され、さらに多くの学者による研究が進められることとなりました。この時期には、『論語』が整理され、解説が加えられ、正統派儒教の基盤が築かれました。

その後も、様々な時代背景や学派によって解釈が変化し、多様な視点からの研究が進められました。たとえば、宋代の朱熹は、孔子の教えを体系化し、後の儒教の一大潮流である「新儒教」の形成に寄与しました。このように、研究の歴史においては常に新しい解釈が試みられ、それが時代とともに変遷していることが分かります。

近代に入ると、西洋からの影響を受け、より客観的な視点で『論語』が研究されるようになりました。孔子の教えの国際的な重要性が再認識され、その内容が学際的に分析されることが一般的になっていきました。

5.2 主要な研究者とその業績

『論語』に関する研究では、多くの著名な研究者が登場しました。例えば、漢代の荀子は、儒教の教義について深い洞察を提供し、彼自身の解釈を通じて孔子の思想を発展させました。また、近代においては、川上音二郎や緒方 朝蔵などの研究者が、日本における孔子の教えを広め、多くの著作を残しました。

国際的には、アメリカの哲学者、ジョセフ・ニーダムは、東洋の思想と西洋の思想の融合に寄与し、『論語』の教えを現代社会に適用する方法を講じてきました。彼の研究は、多くの学者に影響を与え、特に教育や倫理学において『論語』の価値を再評価する契機となりました。

また、現代の学者たちは、歴史的背景や文化的要因を踏まえて『論語』を解釈し、具体的な事例をもとに多面的なアプローチを試みています。このように、『論語』に関する研究は、様々な視点から発展を続けており、その価値が再確認されています。

5.3 現在の研究動向

現代の研究動向としては、『論語』が教育やビジネス、倫理学においてどのように応用できるかに焦点を当てた研究が増えています。特に、儒教の教えがグローバル化される中で、他文化との融合や対話を通じて新たな解釈が模索されています。これにより、孔子の教えが時代とともに進化し、実生活における価値を見出すことが重要視されています。

さらに、デジタル化の進展に伴い、オンラインプラットフォームや教育プログラムを通じて『論語』が学ばれる機会が増えました。多くの学者が、オンライン講座やセミナーを通じて孔子の教えを伝え、若い世代へと受け継ぐ活動を行っています。このような動向は、現代における『論語』のアクセスのしやすさを向上させ、その影響力を広げる要因となっています。

最後に、現代の研究者たちは、『論語』を単なる古典として扱うのではなく、現代社会が抱える問題や課題に対する解決策を見出すための道具として再評価しています。孔子の思想は、時代を超えて普遍的な価値を提供し続けていることから、その研究は今後も続くことでしょう。

終わりに

孔子の著作『論語』は、彼の思想や教育理念が凝縮された貴重な文献であり、その影響は現代にまで及んでいます。孔子の教えは、儒教にとどまらず、倫理や社会的な価値観の形成に寄与し続けており、教育やビジネスなど様々な分野でその実践がなされています。

また、『論語』に関する研究は多様な視点から進められており、新たな理解や解釈が常に模索されています。今後も、孔子の教えがどのように変化し続けるのか、そしてそれがどのように現代社会に影響を与えるのか、注目が集まります。孔子の思想は、私たちにとって、自己を見つめ直し、人々との関係を考える上で大切な示唆を与えてくれるでしょう。このように、『論語』は単なる古典ではなく、現在を生きる私たちに語りかける言葉であり続けます。