孔子(こうし)は古代中国の思想家であり、儒教(じゅきょう)の創始者として広く知られています。彼の教えは、中国だけでなく、日本を含むアジアの国々にも大きな影響を与えました。本文では、孔子の生涯や教え、その後の日本への影響を多角的に考察します。特に、孔子の教えが日本の教育、政治、文化、現代社会にどのような影響をもたらしたかを詳しく見ていきます。

1. 孔子の生涯と業績

1.1 孔子の生誕と背景

孔子は紀元前551年、中国の魯(ろ)という国に生まれました。彼の父は軍人でしたが、孔子の幼少期には早くに亡くなり、母親に育てられました。このような背景は彼の人生に深い影響を与え、特に教育と道徳についての強い信念を形成するきっかけとなったと言われています。孔子は若い頃から学びに励み、さまざまな知識を吸収しました。

彼の生涯の中で、多くの弟子を持ち、教えを広めることに尽力しました。孔子は「仁」(じん)や「礼」(れい)といった概念を中心に、道徳的な生き方を説きました。これらの教えは、彼の死後、儒教として体系化されました。孔子の教えは、ただの哲学ではなく、当時の社会をより良くするための実践的な指針でもありました。

1.2 儒教の創始と発展

孔子の教えは、彼の死後、弟子たちによって「論語」(ろんご)としてまとめられました。「論語」は孔子の言葉や行動を記録したもので、後の儒教の基本文献となります。儒教は、道徳、倫理、政治、教育など多くの側面で影響力を持つ思想となり、特に中国の古代社会において、王政や家族制度に大きな影響を与えました。

儒教はその後、漢(かん)王朝時代において国教に定められ、広く認知されるようになります。帝王たちは儒教の教えを基に統治を行い、社会全体の道徳水準の向上を図りました。このようにして、孔子の教えは時代を超えて人々に支持され、様々な形で発展してきました。

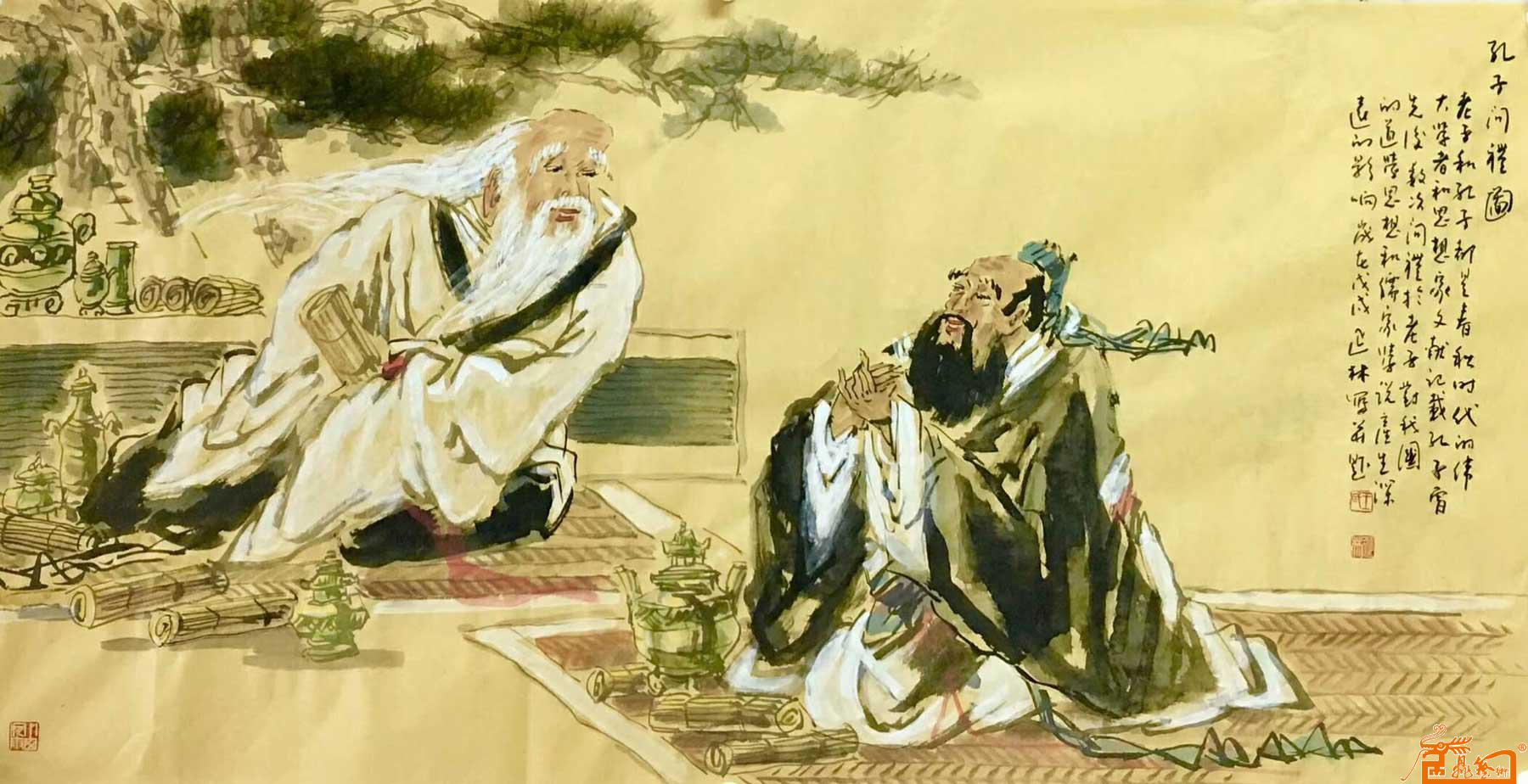

1.3 孔子の主要な教え

孔子の教えの中心には「仁」と「礼」があります。「仁」とは他者への思いやりや慈愛を指し、個人がどう生きるべきかの指針となります。一方、「礼」は社会的な規範やマナーを重視し、秩序だった社会の構築を目指します。この二つの教えは、個人の道徳的な行動と社会全体の調和を生むために必要不可欠な要素とされています。

さらに、孔子は「中庸」(ちゅうよう)の重要性も説きました。これは極端な行動を避け、バランスの取れた行動をすることを推奨する考え方です。この教えは、今日でも多くの人に受け入れられ、広く支持されています。また、孔子は教育の重要性を強調し、全ての人が学ぶ権利を持つべきであると主張しました。

2. 孔子の教えの日本への伝播

2.1 平安時代における儒教の受容

日本における儒教の受容は平安時代(794年~1185年)に始まりました。この時期、中国から多くの文化や思想が伝わり、儒教もその一つです。特に、貴族層の間で儒教の教えが注目され、自らの統治に役立てようとする動きが見られました。

当時の日本では、中国の儒教がもたらした「仁義礼智」という教えが重視され、大和政権の形成に寄与しました。政治的な立場にあった貴族たちは、儒教に基づいた倫理観を重視し、官僚制度の整備や法律の制定において儒教の教えを取り入れました。これにより、古代日本の政治や社会構造において儒教が基盤を築くこととなります。

2.2 鎌倉時代と武士たちの儒教

鎌倉時代(1185年~1333年)には、武士階級が台頭し、彼らの社会にも儒教が広まっていきました。武士たちは武力だけでなく、道徳や礼儀を重んじるようになり、孔子の教えを参照するようになったのです。武士道(ぶしどう)という考え方の根底には、孔子の「礼」や「義」が影響を与えたと考えられています。

この時期、特に明治時代にかけて儒教の教えが書籍として記され、士族や一般市民にも広まっていきました。多くの武士たちは、儒教の視点から自らの行動を見直し、忠誠や義務感を重視するようになります。つまり、孔子の教えは武士たちにとって、倫理観を形成するための重要な基盤となったのです。

2.3 江戸時代の儒教の広まり

江戸時代(1603年~1868年)に入ると、儒教は日本の主流思想として根を張りました。特に、幕藩体制の中で、儒教は統治の理念として国家の基本原理に位置づけられました。朱子学(しゅしがく)などの儒教の学派が盛んに発展し、幕府や藩の教育機関でも儒教が教えられるようになりました。

江戸時代の庶民にも儒教が普及し、特に道徳教育や家庭教育において重要視されました。「論語」や「大学」などの儒教に関する文献が一般にも読まれ、家庭内での教えが重要な役割を果たしました。これにより、江戸時代の日本社会は儒教的価値観が浸透し、社会の規範や倫理観が形成される結果となりました。

3. 日本の思想と文化における孔子の影響

3.1 教育制度への影響

孔子の教えは、教育制度においても大きな影響を及ぼしました。特に、日本の教育体系は孔子の教えに基づいており、道徳教育や人間教育が重視されています。江戸時代には、寺子屋(てらこや)などで儒教に基づいた教育が行われ、すべての子どもが基本的な教育を受ける権利があると考えられるようになりました。

現代においても、孔子の「仁」を基盤とした教育理念が引き継がれています。教育現場では、倫理的な問題や道徳的な教育が重視され、生徒たちが協力して学ぶ姿勢が求められています。こうした教育理念は、社会全体における協力や共感の精神を育む要素となっています。

3.2 政治思想と法思想への影響

孔子の思考は、日本の政治思想や法思想にも影響を与えました。特に、儒教は国家の統治において忠誠や正義が重視されるようになり、道徳的なリーダーシップが求められるようになりました。また、法治主義においても、孔子の教えは倫理的な側面が強調され、正義の実現のために政治が行われるべきという基本理念が形成されました。

近代日本においても、儒教の影響は色濃く残っており、政策や法律が道徳的な価値観を反映するように求められています。社会的な正義や倫理観が法律の根源にあるという考えが広まり、多様な社会問題に対応するための道徳的視点が重要視されています。

3.3 家族制度と道徳観念への影響

孔子の教えは、家庭や家族制度にも深く根付いています。「孝」(こう)という概念は、親に対する敬いと感謝の意を表し、家庭内での倫理的行動を重視します。この考え方は、日本においても伝統的に受け継がれ、家族の絆を重視する文化が形成されました。

特に、儒教の影響により、家族は単なる生物学的なつながりだけでなく、倫理的な責任や相互理解が求められる社会的存在として認識されています。現代日本においても、家族の重要性や親子間の絆が強調され、孔子の教えは依然として家庭内での道徳観念を形作る要素となっています。

4. 孔子の教えと現代日本

4.1 現代教育における儒教の役割

現代の日本の教育システムにおいても、孔子の儒教の影響は色濃く残っています。教育現場では、知識の習得だけでなく、道徳的・倫理的な教育が非常に重要視されています。教諭たちは、学生たちに社会的責任感や思いやりを教え、学問を通じて人間性を育てることを目的としています。

最近では、学校教育の中に道徳教育の科目が設けられ、学生たちに倫理観を育む取り組みが行われています。このような教育のあり方は、孔子の教えがもたらした影響を示すものであり、将来の社会を支える人材の育成につながっています。

4.2 ビジネス倫理と儒教

現代のビジネスシーンにおいても、儒教の教えは多くの側面で重要視されています。特に、企業内の倫理規範やビジネスのあり方について孔子の「仁」や「礼」が取り入れられることが多いのです。リーダーシップやマネジメントにおいて、倫理的な判断や社会的責任が問われる現代において、孔子の教えはビジネス界でも実践されています。

企業は、社会との関わりを重視し、CSR(企業の社会的責任)活動を通じて、倫理的なビジネスを行うことが求められています。企業が利益を追求するだけでなく、社会貢献や従業員の幸福を考える姿勢は、孔子の思想が息づいている証拠と言えるでしょう。

4.3 社会的価値観の変動と孔子の教え

現在、社会における価値観は大きく変動しています。その中でも、孔子の教えが持つ普遍的な価値観が再評価される場面が増えてきました。特に、個人主義が強くなりつつある社会において、共同体の大切さや家族の絆、道徳的一体感の重要性が再認識されています。

現代社会においては、多様性を受け入れ、個人の自由を尊重することが求められていますが、孔子の教えはその根本的な部分においても意味を持ち続けています。人間関係の構築や和を重んじる姿勢は、全体の調和を保つために不可欠であり、今後の社会に向けた指針となることでしょう。

5. まとめと今後の展望

5.1 孔子の教えの重要性の再確認

孔子の教えが日本に与えた影響は、教育、政治、文化、家庭など多くの側面にわたっています。その教えは、単なる古代思想にとどまらず、現代社会においても幅広く適用されています。孔子の言葉や教えがもたらす道徳的価値観は、今日の社会においても非常に重要です。

これを再確認することは、現代の私たちがどのように人間関係を築き、社会に貢献するかという問いに対する答えを見つけるためにも必要です。孔子の教えを通じて、自己と他者の関係、社会全体との調和を意識することが求められています。

5.2 日本と中国の文化交流の深化

日本と中国の長い歴史の中で、孔子の教えは両国の文化交流において大きな役割を果たしてきました。今後も、両国の思想や文化の融合を進め、相互理解を深めることが重要です。文化交流を通じて、古代の知恵を現代に生かし、新しい理解を得ることで、未来への道を開いていくことができるでしょう。

双方の文化が相互に影響を与え合うことで、より豊かな価値観が生まれる可能性があります。孔子の教えを中心に、日本と中国の関係をより深めていくことが、未来の発展において重要な鍵となるでしょう。

5.3 将来の教育と社会への影響

今後、日本においても孔子の教えがどのように受け入れられ、応用されていくのかが注目されます。特に、教育の場においては、道徳や倫理観を教える重要性が引き続き強調されることでしょう。孔子の教えが持つ普遍性を生かしながら、現代の課題に応える新しい教育手法が模索されていくことが期待されます。

「仁」や「礼」に基づいた人間関係の構築は、今後の社会においても大切な要素であり、孔子の教えは未来への道筋を照らす光となるでしょう。私たちは、彼の教えを日常生活に取り入れ、それを実践することで、より良い社会を築いていくことが求められています。

終わりに、孔子の教えは時代を超えて人々の心に響き続けています。これからもその教えを深く理解し、現代社会に生かしていくことが、私たちの大きな責任であると言えるでしょう。