秦始皇(しんしこう)は、中国の歴史において非常に重要な人物であり、彼の生涯と背景を知ることは中国文化の理解に欠かせません。秦始皇は、中国を初めて統一した皇帝であり、独自の制度や文化、そして国家の基盤を築いたことで知られています。彼の生涯は、個人の偉業だけでなく、中国全体への影響を持っていました。以下に、秦始皇の生涯と背景について詳しく見ていきます。

1. 秦始皇の生い立ち

1.1 家族背景

秦始皇は、紀元前259年に生まれました。本名を政(せい)といい、父親は秦の王・昭王(しょうおう)です。この時代、秦国は西方に位置し、他の六国(魏、楚、燕、韓、赵、そして斉)と争っている状況でした。彼の母は、王妃である趙氏(ちょうし)で、彼女は政治的な策略によって政の父の妃となったとされています。政は、父の王位を継承する際に、母親の女性的な強さと政治的手腕を受け継ぎました。

幼少期、政は父から直接教育を受け、戦争や政治に関する知識を学びました。このような教育は、彼が将来的に统治者としての資質を身につけるための重要な基盤となりました。しかし、彼の出身家系に絡む権力闘争も存在し、幼き日に王位について多くの試練を経験しました。

政がまだ若かった頃、秦国は内部の混乱を経験していました。母の一族が政権を握ろうとする中で、彼自身も「王の後継者」という立場に置かれていたため、常に危険と隣り合わせの生活を強いられていました。このような背景が、彼を強い政治家として育て上げる一因となったのです。

1.2 幼少期の教育

政は幼少期から優れた教育を受けていました。彼は儒教や法家の思想を吸収し、さまざまな兵法や戦略を学ぶことで、自らの統治理念を形成しました。教育を受ける際には、著名な学者や武将と直接対話する機会も多く、これらの経験が後の彼の政治スタイルに大きく影響を与えました。

また、彼自身は剣術や馬術にも秀でており、武力をもって国を治める重要性を理解していたと考えられています。特に、彼の若い頃からの教育によって、政治と軍事の両面での必要な素養が身についたことがわかります。彼は教育を通じて知識だけでなく、人間性や情熱も育んでいったのです。

さらに、政は自らの権威を確立するため、日々精進を重ね、父の死とともに王位につく準備を整えていました。彼が王位につくと、彼の教育は彼の統治スタイルに大きな影響を与えることになります。

1.3 政治的な環境

政が成長した時代は、戦国時代と呼ばれる混乱の時代でした。この時期、様々な国家が互いに争い、同盟を結び、また裏切るという不安定な状況が続いていました。特に、秦国は他の国々に比べて力強い軍事力を持っており、この力を背景にして国家の再建と拡張を目指していました。政は、このような時代環境を理解し、国を統一するために必要な戦略を模索していきます。

戦国時代の政治的な環境は非常に複雑で、有名な戦略家や軍師が数多く存在しました。例えば、彼は賢者である韓光(かんこう)や商鞅(しょうおう)の思想に影響を受け、実力主義の元での国家運営を志向したとされています。これにより、彼の心には「強い秦国を築こう」という思いが深く根付いていきました。

また、政は周囲の国々との関係を巧みに操り、自国の立場を強化するための政治的策略を駆使しました。このような経験が後の彼の権力掌握の基盤となり、敵国を打破する際の足がかりとなったのです。

2. 秦国の統一

2.1 戦国時代の状況

戦国時代、秦国は多くの国外勢力との戦いを強いられていました。最初は、他の国々との関係が不安定であったため、秦国の力はまだ比較的弱小でした。しかし、政の登場とともに状況は一変しました。彼は自国の軍事力を拡大し、周辺国に対する攻勢を強化しました。

この紛争の中で、特に注目すべきは、彼の戦略的な同盟の結成です。他の国々との提携を模索し、敵国を分断するための巧妙な手段を取ることで、徐々に秦国はその影響力を増していきました。この時期には、外交的な手腕が不可欠であり、政はその両方を兼ね備えた有力な指導者として台頭しました。

さらに、彼は自らの軍事力を駆使し、直接的な戦闘にも積極的に参加しました。これにより、彼の戦士たちは彼に深い忠誠を誓うようになり、戦意を高めていきました。戦国時代の状況を利用することで、彼は他国を次々と征服していくことになります。

2.2 統一に向けた戦略

政の統一戦略は、非常に計画的かつ大胆でした。彼はまず、周囲の弱小国から攻撃を開始し、徐々に大国へと侵攻していったのです。特に、魏、楚、燕などの国々に対しては、彼の巧みな外交と戦術が功を奏しました。軍事力だけでなく、策略を駆使して敵の同士討ちを助長させることによって、敵国の勢力を削ぐことに成功しました。

また、彼は軍隊の整備にも力を入れ、新しい兵器や戦術を導入しました。特に、武器の製造や兵士の訓練に力を入れ、効率的な軍団を作り上げることに成功します。統一を目指す上での彼の施策は、通常の戦闘を越えて、国家全体を見据えた長期的なものだったとも言えます。

このような戦略が実を結び、紀元前221年、ついに彼は中国全土を統一し、秦の皇帝となります。彼の名前は「始皇帝」となり、中国の歴史の新たな時代を切り開くこととなりました。

2.3 主要な戦闘と勝利

秦国の統一過程において、数多くの主要な戦闘が行われました。特に重要な戦闘の一つが、紀元前230年の「韓の攻撃」です。この戦いにおいて、政の指揮のもと、秦軍は韓国を打ち破り、彼の統一への道を一層開拓しました。この勝利は、秦国の影響力を大きく強化することに寄与しました。

また、紀元前225年には「楚の攻撃」が行われ、これもまた政の戦略的な勝利となりました。楚国は当時最も強力な国であり、これを打ち破ることで秦国の名声は一層高まりました。政は東方の国に向けて、力強い進撃を続け、その都度巧妙な戦略を用いて敵国を征服していきました。

こうした戦闘を経て、最終的には紀元前221年に七国を統一することになり、中国全土を初めて一つの王国としてまとめ上げることに成功しました。これにより、彼は「秦始皇」と呼ばれるようになり、この名は中国の歴史に深く刻まれることとなりました。

3. 皇帝としての政策

3.1 中央集権化の推進

秦始皇の治世において最も重要な政策の一つは、中央集権化です。彼は各地の豪族や地方勢力を抑え、強力な中央政府を築くことを目指しました。そのためには、地方の知事を任命し、その支配権を強化していく必要がありました。政は、地方を思い通りに操ることによって、統一国家の持つ一体感を強化しようとしました。

地方知事には厳しい監視体制が敷かれ、彼らは中央政府に対して絶対的な忠誠を誓う必要がありました。また、徹底した及び厳格な法律を設けることで、国内の秩序を保つことにも尽力しました。これによって、反乱や内乱を未然に防ぐという意図がありました。

さらに、秦始皇は強硬な政策を採用し、土地の再分配を行うことで、農民の生活を改善しつつ、国家の経済基盤を強化しました。これは、地方の平和を保ち、農業生産を向上させるために非常に重要な施策でした。

3.2 法律の整備

秦始皇は、法家思想に基づいて厳格な法律を施行しました。彼の法律政策は、国家の統治において秩序を維持するための重要な要素でした。法律は独自の厳しさを持ち、反抗した者には厳罰を科すことが一般的でした。このような強権的な手法は、短期的には秩序を保つことに成功しましたが、長期的には民衆の不満を招く結果ともなったのです。

また、統一された法律によって、異なる地域間での法律の不平等を解消することができました。これにより、商業活動が活発化し、全国の取引が円滑に進められるようになりました。特に、道や水路の整備は経済の発展に大きな影響を与えるものでした。

このような法律と制度は、秦始皇が意図したとおりに、彼の統治下での安定をある程度もたらしましたが、民衆の圧迫感や不安感も増幅させる結果となったとも言えます。

3.3 経済と土木事業

秦始皇の時代には、経済と土木事業にも力が入れられました。彼は国家の基盤を強化するために、広大なインフラ整備を行いました。有名な万里の長城もその一環であり、北方の遊牧民族の侵入を防ぐために設計されたものです。このような土木事業は、経済発展にも寄与し、さまざまな交易路が開かれることになりました。

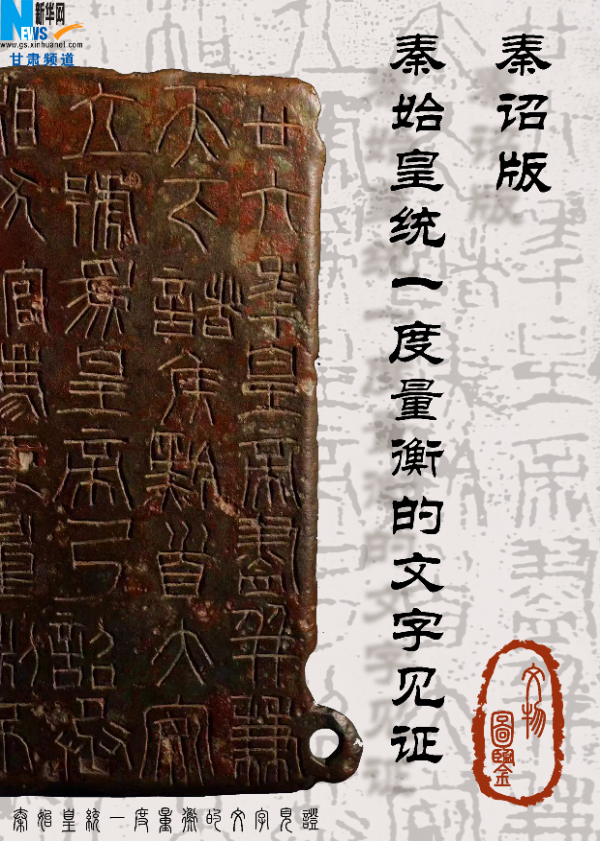

経済面では、秦始皇は金属貨幣の導入や、度量衡の統一を行いました。これにより、商業活動が円滑になり、国家全体の経済が活性化しました。また、農業の発展によって、国民の暮らしは安定し、税収の増加も見込まれるようになりました。

一方で、土木事業に従事する人々への過酷な労働条件は、しばしば反発を引き起こしました。多くの働き手が命を落とし、それに伴う民の悲劇も見え隠れしています。このような矛盾を抱えながらも、秦始皇は国家の礎を築いていったと言えるでしょう。

4. 文化と哲学的影響

4.1 秦の文化政策

秦始皇は文化政策においても積極的でした。彼は全国の文化を統一することを目指し、特に「焚書坑儒」という有名な施策を行いました。これは、儒教や他の思想家の書物を焼却し、正統的な理念として法家思想を確立するためのものです。彼は、統一された思想こそが安定した国家を作ると信じていました。

また、文化政策では農業や技術、工業の振興にも力を入れ、農民たちに新たな農具や技術を奨励しました。これにより、国全体の生産性を向上させることが目指されました。政府は技術者を保護し、新しい発明を奨励するためのインセンティブを提供しました。

このような文化政策は、秦国の統一において重要な役割を果たしましたが、同時に民間の文化活動を抑圧する結果となり、後に文化的な反発を招くことにもなりました。

4.2 統一文字の導入

秦始皇は、書き言葉の統一も目指しました。彼は「小篆」という文字体系を全国に定め、地域ごとの異なる文字を排除しました。この施策により、文字の統一は国民間のコミュニケーションを促進し、行政や商業の効率を高める重要な要素となりました。

書き言葉の統一は、情報の流通をスムーズにし、完全な行政管理を可能にしました。この文字の導入により、文書の記録や公共事業の計画が円滑に行えるようになりました。さらに、教科書や多数の教育が統一文字を使用することで、国全体での教育の普及が進展しました。

統一文字の導入は、後の中国文化に多大な影響を与えました。中国での文化的な伝承や文献の管理が効率的に行われるようになり、漢字の影響は今なお続いています。

4.3 道教と儒教の影響

秦始皇の治世では、道教と儒教の思想がそれぞれに影響を与えました。特に、道教は彼の治世において宗教的な側面を持ち、政治や国家運営に対する哲学的な視座を提供しました。ただし、秦始皇は儒教を否定していたため、儒教の影響は公式には消えましたが、民間では依然として根強い信仰が残りました。

道教は、特に彼の時代において国家の安定や富の象徴でもありました。人々は道教の形而上学的な教えに触れることで、精神的な安定を求めました。また、道教が持つ健康や長寿に関する考え方は、秦始皇自身の政策にも少なからず影響を与え、特に不老不死を求めることに繋がっていきました。

儒教の影響は、始皇帝の政策に対する否定的な意見を形成する要素となり、彼の統治理念と相反する形で民衆の間に底流的に存在しました。後に漢王朝が栄える頃には、儒教が中国社会の基本思想として定着し、これが長い間続くことを示すことになります。

5. 秦始皇の死とその影響

5.1 死因と後継者問題

秦始皇は、紀元前210年に死去しました。彼の死因については諸説あり、病死説や毒殺説が存在します。彼の死後、その後継者として指名されたのは、彼の息子である胡亥(こがい)でした。しかし、秦始皇の死によって秦帝国は大きな危機を迎えます。胡亥は父の影響力や統治能力を引き継ぐことができず、短命の統治に終わりました。

また、秦始皇の死後、権力を巡る争いも激化しました。丞相である李斯(りし)は、新たな政権を維持しようとしましたが、内部の抗争や反乱が行われ、国家は混乱に陥ります。この時期、秦国は急速にその地位を失い、膨大な数の内乱が発生することとなりました。

このような後継者問題は、秦国の崩壊につながる重要な要素でした。秦始皇の強権的な統治の反動で民衆の反発も強まり、彼の死後、反秦の動きが活発化していくことになりました。

5.2 死後の評価

秦始皇の死後、その評価は非常に分かれました。一方では、日本や韓国など国外の視点から見れば、彼の功績は称賛されることが多かったです。彼は中国を初めて統一した皇帝として、戦国時代を終わらせた偉大な指導者として評価されました。また、彼の地方の統治や文化促進政策は、その後の中国の歴史に大きな影響を与えました。

しかし、中国国内では、彼の統治の圧迫や、焚書坑儒、過酷な土木事業への反発から、多くの人々が彼を忌避するようになりました。特に彼の死後、秦国が急速に崩壊する過程では、彼への不満の声が高まり、その評価が一転することになります。結局、彼が親しんだ強権的な統治は、彼の名誉を地に落とす結果となるのです。

秦始皇に対する評価は、時代によって変わるべきものであり、彼の政策や行動が持っていた正負の側面を同時に理解することが重要です。彼の業績を単純に善悪で評価することはできず、歴史的な人物としての複雑性を考慮する必要があります。

5.3 秦 dynasty の崩壊と歴史的影響

秦始皇の死後、秦 dynasty は急速に崩壊しました。紀元前206年には、反乱軍による滅亡が宣言され、新たな王朝である漢 dynasty が勢力を築いていくことになります。この崩壊の背景には、秦国の民衆が苦しい生活を強いられていたことや、政権の混乱が大きな要因となり、最終的に地方の豪族や反乱者たちが立ち上がる形で、秦 dynasty は崩壊へと至りました。

秦の崩壊は、中国史においても重要な転換点となり、その後の漢 dynasty への道を開くこととなります。秦の制度や法律が破棄されることなく引き継がれたため、実際には秦の影響はその後の漢 dynasty にも色濃く残ります。一方で、秦の統治によって生まれた社会不安や内紛は、以降の中国史に多くの教訓をもたらしました。

秦始皇の死後に続く動乱や内乱は、新たな王朝に新しい秩序を一層育み、歴史の中で重要な教訓を提供する結果となりました。彼の生涯そのものは短いものでしたが、その影響は中国の歴史の中で決して忘れ去ることできないものとして残り続けています。

6. 秦始皇のLegacy

6.1 現代中国における秦始皇の評価

現代中国において、秦始皇は二つの異なる側面から評価されています。彼の統一の功績や制度の確立は、今日の中国における国家の基盤ともなっており、その評価は高いと言えます。近年では彼の業績を讃える記念碑や博物館が数多く設立され、特に兵馬俑(へいばよう)などの歴史的遺物が彼の偉業を物語っています。

しかし、同時に彼の圧政や厳しい政策は批判の対象となり、民衆の声を無視した強権的な統治が持つ危険性も指摘されています。そのため、彼を評価する際は、彼の業績だけでなく、その背後にある社会的コストや民衆への負担も考慮しなければなりません。このように、現代の視点から見る彼の評価は多面的であり、その複雑性が際立っています。

現代中国では、教育制度やメディアにおいてかつての研究や記録が盛んであり、彼の思想や行動に触れることができる機会が増えています。また彼の生涯に関するドキュメンタリーや映画も多く制作され、より広い視野で彼を理解しようという動きがあります。

6.2 歴史小説と映画に見る秦始皇

秦始皇は数多くの歴史小説や映画の題材となっており、彼の物語は創作においても非常に人気があります。有名な作品には、映画『グエムル – 漢江の怪物』や『スリー・キングダム』などがあるほか、テレビドラマや漫画にも彼に関する作品が多く見られます。

特に「始皇帝」のテーマは、権力と暴力、愛と責任などが描かれる作品が多く、視聴者や読者に強い印象を与えています。これらの作品では、彼の壮大な統一業績や信義を求める彼の姿が描かれ、一部では彼の人間的な側面にも焦点が当てられています。

しかし、これらの作品が描く彼のイメージには文学的な創作が加味されており、実際の歴史とは異なる解釈がなされることも多いため、視聴者や読者は慎重にその内容を受け入れる必要があります。このように、秦始皇の人物像は時代とともに変化し、多様な解釈が形成され続けています。

6.3 世界史における秦始皇の位置付け

秦始皇は世界史においても特殊な位置づけがされており、その影響は中国だけでなく、世界中に波及しています。彼は、中国の封建制度を打破し、中央集権的な国家体制の基盤を作り上げたことで、他国の歴史においても多くの教訓を提供しました。

また、彼の統一や中央集権化の実現は、他の国の統治理念にも影響を与える要素となり、特に歴史的に統一国家として成功したところでは、彼の成果は新たな国家理念のモデルとされることがあります。彼の影響は特にアジア圏において様々な政治権力の変遷に影響を及ぼしました。

このように、秦始皇のLegacyは長い長い間にわたって形を変えながらも、現在でも多くの人々に多面的に考察され続けることでしょう。

まとめ

秦始皇は、彼の生涯と政策、及び彼の後に続く歴史的な影響を通じて、中国文化に深く根付いており、彼の触れた思想や行動は今後も影響を与えるものとなるでしょう。その統一、制度の導入、そして文化政策は、今日の中国社会にも色濃くその痕跡を残しています。

彼の生涯は単なる功績だけでなく、様々な課題や矛盾を伴ったものであり、その教訓を学ぶことが今日の私たちにとって大切なことです。秦始皇を理解することで、彼の時代だけでなく、現在の中国や世界の見方にも新たな視点を提供してくれることでしょう。