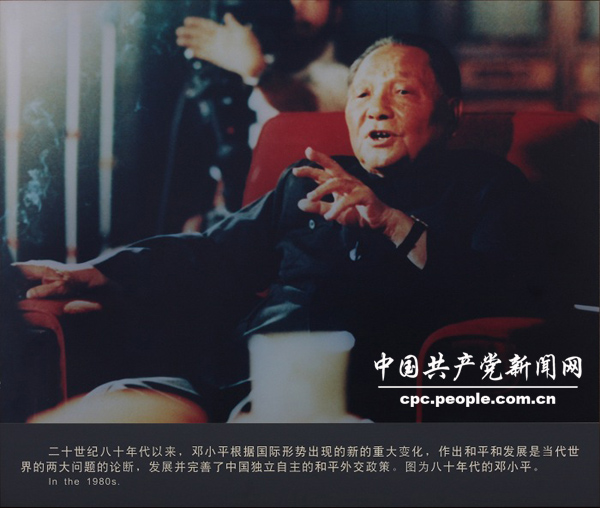

鄧小平は、中国の現代史において非常に重要な政治家であり、彼の外交政策は中国の国際的地位を大きく変化させました。彼の政治的手腕や戦略がどのように形成されたのか、そしてその結果として中国がどのように世界との関係を築いてきたのかを見ていきましょう。

1. 鄧小平の生涯と背景

1.1 幼少期と教育

鄧小平は1904年に中国の四川省で生まれました。彼の家族は農業を営んでいましたが、彼は若い頃から教育を受ける機会に恵まれました。1920年にフランスに留学し、そこで社会主義に触れ、コミュニスト思想に影響を受けました。彼の幼少期の経験は、後に党内での彼の立ち位置を決定づける要因となりました。

フランス留学中、鄧小平は国際アフロ・アジア青年連盟に参加し、国際的な視野を持つようになりました。これにより、彼は中国だけでなく、世界の政治や経済がどのように相互に関係するかを理解する基礎を築いたのです。帰国後は、教育の重要性を理解し、後に彼が行う改革の基盤を作ります。

1.2 政治キャリアの初期

鄧小平の政治キャリアは、彼が中国共産党に参加したことから始まりました。彼は党の内部で着実に昇進し、様々な重要なポジションを歴任しました。特に、彼が党内で示したリーダーシップは、次第に大きな影響力を持つようになります。短期間で彼は、経済政策や外交政策に影響を与える立場に就くことになります。

1949年に中華人民共和国が成立した際、鄧小平は党内でも一目置かれる存在となりました。その後の数十年間、彼は経済と国防に関する重要な役割を担い、国家政策に大きく貢献しました。特に彼の柔軟な戦略は、国内外の政治状況をうまく利用し、成功に導く要素となります。

1.3 文化大革命とその影響

しかし、彼のキャリアは常に順風満帆ではありませんでした。文化大革命(1966年~1976年)の間、鄧小平は一時的に失脚し、政治的な迫害を受けました。この時期は、中国の多くの知識人や政治家にとって非常に厳しいものとなりましたが、鄧小平はこの苦境を乗り越え、再度政界に復帰しました。この経験が、彼の後の政策における柔軟性や実用主義の根底に影響を与えたと言えるでしょう。

文化大革命を経て、鄧小平は国家の再建に向けて新たな道を模索しました。彼は、過去の教訓を踏まえつつ、経済成長と国際関係の改善を目指すようになります。この時、彼の目標は、単なる経済の発展にとどまらず、中国の国際的な地位を向上させることにあったのです。

2. 鄧小平の改革開放政策

2.1 経済改革の概要

鄧小平が1978年に主導した改革開放政策は、中国経済に劇的な変化をもたらしました。この政策は、従来の中央集権的な計画経済から市場経済への移行を促進するものでした。具体的には、農業、工業、外資導入などに関して自由化を進め、小規模な民間企業の設立を許可することで、経済のダイナミクスを生み出しました。

中国の農村部では、農民に生産物を自由に販売できる権利が与えられ、農業生産性が飛躍的に向上しました。この改革により、農民の生活水準は向上し、農村経済全体が活性化しました。工業部門においても、外国企業の進出と投資が促進され、中国の輸出は急増しました。

2.2 政治体制の変遷

経済改革と同時に、鄧小平は政治体制にも一定の変更を加えました。彼は「一国二制度」という理念を掲げ、特に香港やマカオの問題に対して柔軟なアプローチを取りました。この理念は、地域ごとの独自性を尊重しつつ、全体としての国家の統一を図るもので、政治的な安定を保つ鍵となりました。

しかし、政治改革は経済改革に比べると遅々として進まなかったため、次第に国内での不満が高まりました。特に1989年の天安門事件を契機に、政治的な自由を求める声が高まりましたが、鄧小平は強硬にこれを鎮圧し、国家の安全を優先しました。この姿勢は、彼の実用主義的な政策の一部として見ることができます。

2.3 社会への影響

鄧小平の改革開放政策は、経済だけでなく社会全体にも大きな影響を及ぼしました。新たに生まれた中産階級や富裕層は、消費文化の発展を促し、中国の社会構造を根本的に変えました。また、教育の重要性が再認識され、若者たちが企業や国際的な場で活躍するための機会が増えました。

しかし、急速な経済成長に伴って、格差問題も浮上しました。都市部と農村部、また地域間における経済的不平等は、新たな社会的緊張を生む要因ともなったのです。このような視点は、鄧小平の改革開放政策が持つ二面性を考察する上で重要です。

3. 鄧小平の外交政策の基本理念

3.1 平和共存の原則

鄧小平の外交政策の中核には「平和共存」の原則があります。彼は、国際社会における中国の立ち位置を強化するためには、他国との友好関係を築く必要があると認識していました。この理念は、隣国との関係構築においても重要視され、多くの国との正常化を実現しました。

特に、1978年の米中関係の正常化は、この原則を具体的に示す例です。鄧小平はアメリカとの関係を改善し、経済的な利益を享受する一方で、「一つの中国」政策を強調しました。これにより、国際的な承認を得ると同時に、経済発展のための基盤を築くことに成功しました。

3.2 経済外交の重要性

鄧小平は、経済発展を最優先とし、そのための外交戦略を展開しました。彼の時代では、特に経済的な利益を追求するために、他国との貿易や投資の関係を強化することが重視されました。中国は、アジア地域のみならず、欧米諸国との経済関係を深め、国際的な経済システムに組み込まれることとなりました。

例えば、彼は「外資導入」を積極的に進め、特に上海や深圳などの経済特区を設立しました。これにより、外国企業の投資を呼び込み、中国経済の近代化を図ることができたのです。このように、鄧小平の経済外交は、国際的な関係の中で中国を一層強化するための重要なツールとなりました。

3.3 多国間主義と国際協力

鄧小平は、多国間主義と国際協力の重要性をも強く訴えていました。彼は、冷戦時代においても、日本や東南アジア諸国との関係を強化し、地域の安定を図る一方で、国連などの国際機関においても積極的に役割を果たすことに注力しました。

彼の外交政策は、地域的なパートナーシップの構築にも焦点を当てており、中国の国際的な影響力を高めるために、多様なアプローチを選択しました。アジア・アフリカ会議や非同盟運動などでの発言権の強化は、彼の時代の外交戦略の一環です。

4. 鄧小平時代の主要な国際関係

4.1 中米関係の変化

鄧小平の外交政策において最も注目すべきは、米中関係の劇的な改善です。1979年に正式に国交が樹立されて以来、中国はアメリカとの経済交流を深め、国際的な舞台での存在感を高めました。特に、アメリカからの技術導入や投資は、中国の経済発展に不可欠な要素となりました。

この関係においては、鄧小平自身が1979年にアメリカを訪問し、カーター大統領と会談しました。彼の訪問は、冷戦時代の緊張を緩和し、双方にとってウィンウィンな関係を築く画期的な出来事となりました。これにより、アメリカは中国を経済的なパートナーとして見なすようになり、中国も国際社会の一員としての地位を確立していきました。

4.2 中ソ関係の再構築

鄧小平はまた、ソ連との関係改善にも努めました。文化大革命の混乱を経て、彼はソ連との友好関係を模索し、1980年代には両国の首脳間での首脳会談が行われるようになりました。この動きは、当時の国際情勢において中ソの協力が歴史的に重要であることを示していました。

特に、1989年にはソ連のゴルバチョフ大統領が中国を訪問し、両国の政治的および経済的な対話が一層深化しました。鄧小平は、この協力関係を通じて、地域の安定と発展を促進し、中国の国際的な役割を強化しようとしました。

4.3 アジア地域における外交戦略

アジアにおいては、鄧小平は地域の安定を重視し、隣国との友良好な関係構築に努めました。特に、日本を始めとする東アジア諸国との関係強化は、経済発展のためのアプローチとして重要視されました。日本との関係改善は、過去の歴史的な問題を乗り越える努力が必要でしたが、鄧小平は積極的に交流を進めました。

思い出されるのは、1984年の中国と日本の首脳会談です。この機会において、両国のリーダーたちは経済協力や文化交流の重要性について合意し、その後の経済的な発展に大きく寄与しました。また、鄧小平の外交はASEAN諸国との協力を強化する方向にも向かい、地域全体の安定と発展を目指しました。

5. 鄧小平の遗産と現代中国への影響

5.1 外交政策の後継者たち

鄧小平の外交政策は、彼自身が退陣した後もその影響を色濃く残しました。後継者たちは、鄧小平の理念を継承しつつ、国際的な状況に応じた柔軟な外交を展開しました。特に、江沢民や胡錦濤、習近平に至るまで、彼の考え方や外交スタイルは引き継がれており、中国の国際的立場をより一層強化しています。

江沢民時代には、経済的な外交が一層強調され、特にWTO加盟を果たすことで国際的な経済システムへのアクセスを広げました。また、胡錦濤時代には「和谐世界」についての提唱がなされ、中国の大国としての責任を果たすための外交を模索しました。

5.2 鄧小平の理念の継承と革新

鄧小平が生み出した「改革開放」政策は、今もなお中国の国政の基盤となっています。彼の理念は、現代の中国においても重要な役割を果たしています。特に経済のグローバル化が進む中で、そのアプローチはますます重要性を増しています。

習近平政権になってからは、「中国の夢」というスローガンが掲げられ、中国が持つ独自の道を歩む姿勢が強調されていますが、鄧小平の実用主義による「改革開放」の精神が根底にあることを忘れてはなりません。このように、鄧小平の影響は後の世代に引き継がれ、中国のアイデンティティを形成しているのです。

5.3 現代中国の国際的立場と課題

今日の中国は、経済力と国際的影響力を持つ大国として知られていますが、同時に多くの課題にも直面しています。鄧小平が築いた外交政策の基盤に立ちながら、現代の中国はより複雑な国際関係の中で進展を試みています。特にアメリカとの貿易摩擦や地域的な紛争、環境問題など、多岐にわたる課題が浮上しています。

これらの課題に対し、中国のリーダーシップは、鄧小平の精神を基にしながら、国際社会とのより良い関係を模索し続ける必要があります。そのためには、柔軟性と実用主義が不可欠です。現代中国がこれからどのような外交戦略を展開し、世界の中での位置をどのように確立していくのか、大変注目されるところです。

まとめ

鄧小平の外交政策は、中国にとって新たな時代の幕開けを告げるものでした。彼の考えや戦略は、現代中国の国際的な影響力を形作る上で不可欠な要素となりました。過去の教訓を基に、今日の中国がどのように国際関係を築いていくのか、その先に待つ未来にも期待が寄せられています。 彼の遺産は、今もなお中国の国際的な立ち位置を後押しする重要な基盤となっているのです。