西施は、中国の歴史上で非常に重要な人物であり、春秋時代に活躍した美女として知られています。彼女の物語は、単なる愛と美の伝説にとどまらず、国の運命を左右する一大事件にまで発展しました。西施の伝説は、さまざまな神話や民間信仰にも影響を与えており、今もなお、多くの人々に愛されています。この記事では、西施の歴史的背景や人物像、彼女にまつわる伝説や神話、そして文化的影響について、詳しく探っていきます。

1. 西施の歴史的背景

1.1. 中国春秋時代の概要

春秋時代は、中国の歴史上、紀元前770年から紀元前476年までの期間を指します。この時代は、周王朝の衰退とともに、多くの小国が興亡を繰り返した非常に tumultuous な時期でした。各地方の諸侯たちは、自らの領地を拡大するために戦争を繰り返し、連盟を結んだり背信を行ったりしました。このような背景の中で、西施の物語が展開していきました。

春秋時代は、思想的にも大きな変革の時代でした。儒教や道教、法家などのさまざまな哲学が広まり、人々の生活や価値観に影響を与えました。この時代の文献には、国のリーダーシップや道徳観についての議論が多くあり、西施の物語もこれらの文献に登場します。

この時代を取り巻く政治的、文化的な環境は、西施の伝説に欠かせない舞台背景となりました。彼女の物語は、単なる恋愛や美しさの話ではなく、中国の歴史や文化の深淵に根ざしたものなのです。

1.2. 魯と越の争い

西施の伝説の中心にあるのは、鲁国と越国の間の争いです。魯国は知恵と文化を重んじる国であり、越国は勢力を拡大しようとする武力中心の国でした。この二つの国の間で展開された争いは、西施の運命を大きく左右することになります。

越国の王、勾践は自国を敵対的な魯国から解放するために、様々な策略を巡らせました。その一環として、西施の美しさを利用する方法が考えられました。彼女は越国の代表として魯国に送り込まれ、魯王を魅了することで、敵国の政治を揺るがそうとしたのです。このように、西施の存在は単なる美の象徴だけでなく、政治の道具としても利用されることになりました。

このルートを通じて、西施はただ美しく人を惹きつけるだけでなく、国際政治の舞台で重要な役割を果たしたことになります。彼女の物語は、この時代の混乱の中で生まれた深い歴史的背景を反映しているのです。

2. 西施の人物像

2.1. 西施の出身地と家族

西施は、現代の浙江省にあたる越国出身とされています。彼女の家族についての詳細はあまり多くありませんが、彼女の生まれた村は自然に囲まれて美しい環境であり、彼女の美しさを育む要因の一つとされています。西施の家族は貧しい農民だったとも言われていますが、彼女の美貌はその貧しさを対照的に際立たせました。

西施の家族の背景も、彼女の物語を理解する上で重要です。彼女は普通の人間として生まれ育ったため、彼女の物語には「平民が王宮に登り詰める」という要素が含まれており、庶民の希望や夢を象徴する存在としての側面も持っています。この点が、後の世代における彼女の神話的存在をさらに際立たせる要因になりました。

また、西施が持つ独自の美しさや知恵も、多くの人々にインスピレーションを与えました。普通の少女でありながら彼女が政治的な舞台に登場することで、古代中国の社会において女性の役割にも新しい視点をもたらしたのです。

2.2. 美しさとその影響

西施の美しさは、古代中国において「四大美人」として語り継がれるほどのものです。彼女の美しさは、ただ容姿の美しさだけではなく、その内面からにじみ出る魅力や智慧も含まれています。多くの文献では、西施は美しさだけでなく、思慮深さや賢さを持っていると描かれています。

西施の美しさは、世界観や価値観が異なる人々にも影響を与えました。彼女の美しさを追い求める物語は、後の文学や絵画、舞台などの作品に多大な影響を与えています。このことで、西施はただの美人としてではなく、文化的シンボルとしての地位を確立しました。

都の中心で美しさが重要視されている中で、西施はただ見た目の美しさだけでなく、道徳的価値や理念を持つ存在として紹介され、より深い意味を持つキャラクターになりました。このため、多くの人々は彼女を単なる愛美の象徴としてではなく、力強く生きた女性として捉えています。

3. 西施の伝説

3.1. 西施と越王勾践の物語

西施と越王勾践の物語は、まさに春秋時代の悲劇を象徴しています。越王勾践は、魯国との戦争で敗北した後、亡命を余儀なくされ、復活のために策略を考えます。その中で、西施を自国に送り込む計画が立てられました。西施は美の象徴として、敵国に派遣されたのです。

彼女は、敵である魯王を魅了することで、越国の利益を図る目的で任務を遂行しました。西施は、魯王の心に触れ、彼を手玉に取ることで越国の立場を有利にしようとしました。この物語は、愛が国や戦争にどのような影響を与えるかを示す一例であり、政治と個人の感情が交差する複雑な状況を描いています。

この物語の結末は、悲劇的でした。西施は最終的に故国越国のために尽力し、自身の運命がどのようなものであるかを受け入れざるを得ませんでした。このように、彼女の物語は美しさや愛だけでなく、愛国心や献身の精神も描いているのです。

3.2. 西施と呉王夫差の関係

西施と呉王夫差との関係は、彼女の物語の中で特に重要な要素です。呉王夫差は非常に魅力的で統治能力のある冷酷な王として知られています。彼もまた西施に心惹かれ、彼女を大切にしましたが、その関係は単なる愛情にとどまるものではありませんでした。

呉王夫差は、西施を利用して越国を抑えようとしました。西施は彼に対して深い策を講じながらも、最終的には彼のために尽力する一方で、故国を思う気持ちと葛藤を抱えました。この二人の関係は、戦争の悲劇を背景に持つものであり、情愛と策略が交錯する中で、西施はより複雑なキャラクターへと発展していきます。

こうした西施と呉王夫差の物語は、古代中国における個人の感情と政治的利害の相互作用を示すものとして、多くの作品に影響を与えました。結局、西施は呉国と越国という二つの国の狭間で翻弄され、悲劇的な運命に向かうことになります。

4. 西施に関連する神話

4.1. 西施の神格化

西施の物語は、時代が経つにつれて神格化される傾向があります。彼女はただの人間から神聖な存在として崇拝されるようになり、特に美の女神として信じられるようになりました。彼女の美しさは、ただ肉体的なものではなく、精神的なものでもあるとされ、さまざまな神話や伝説においてその美しさが讃えられています。

西施の神格化は、特に中国の伝説や文学において見られます。彼女にまつわる神話は、恋愛、戦争、政治的な策略など多くの要素を取り入れ、彼女を神聖な存在として描きました。このことは、彼女の物語が単なる歴史にとどまらず、後世へと受け継がれ、さまざまな形で再解釈される基盤となりました。

また、西施の神話は、現代の民間信仰にも影響を与えています。一部の地域では、西施を崇拝する祭りや儀式が行われ、彼女の美しさと知恵がまつられています。これにより、西施はただの伝説上の人物ではなく、文化的なシンボルとしても深く根付いている存在になりました。

4.2. 西施と民間信仰

西施はその美しさだけでなく、多くの人々にとって希望や夢を体現する存在となりました。彼女に関連する民間信仰は、中国の各地で見られ、特に美に関する願いを込めたものが多く、そのために祭りや供え物が行われています。彼女は、結婚や子供に恵まれること、繁栄をもたらす存在と見なされることもあります。

たとえば、一部の地域では、西施に祈ることで良縁を得ることができるとの信じられています。若い女性たちは、彼女の名を借りて恋の成就を願うために祭りに参加し、特別な儀式を行います。これにより、西施は過去の美の象徴から、現代においても多くの人々の心に残る存在としての役割を果たしているのです。

さらに、西施に関連する民間信仰は、教育や知恵に対する崇拝とも結びついています。人々は、彼女の知恵や教訓を敬い、それを自らの生活に取り入れることを願っています。これにより、西施はただの美人伝説から、知恵の象徴としても存在価値を持っているのです。

5. 西施の文化的影響

5.1. 文学における西施

西施の物語は、古代から現代にかけて多くの文学作品に影響を与えてきました。特に詩や小説、演劇など、さまざまなジャンルで彼女の物語が描かれ、愛と美の象徴としての地位を確立しました。有名な例としては、唐詩や宋詞における西施への言及があり、彼女の美しさは多くの詩人の創作のインスピレーションとなっています。

また、彼女の物語は、多くのノベルや短編小説でも描かれています。たとえば、西施を主題にした小説や、彼女の恋愛や苦しみを描いた物語は、読者に深い感動を与え、さまざまな解釈がなされています。このように、西施は古典文学から現代文学まで、幅広く受け入れられ続けています。

最近では、映画やドラマにおいても西施を主人公にした作品が作られており、彼女の物語は視覚的に表現されることで新たな魅力を放っています。西施の存在は、文化の中での美や愛の象徴としての役割を果たし続けており、今後も多くの作品に影響を与えていくことでしょう。

5.2. 芸術作品に描かれる西施

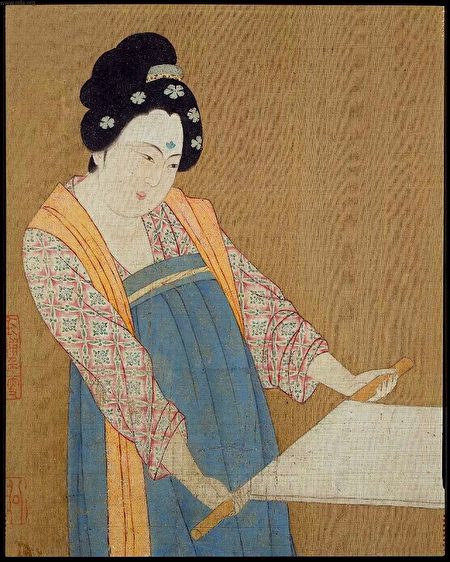

西施の影響は、文学だけでなく、絵画や彫刻などの芸術作品にも顕著に現れています。特に、中国の伝統的な絵画では、西施の美しさや優雅さが大きく描かれることが多く、彼女を題材にしたアートは多種多様です。肖像画や風俗画では、西施はしばしば花や美しい景色と共に表現され、その美しさが一層引き立てられています。

また、彫刻や陶芸においても、彼女の姿が多く表現されています。美術作品としての西施は、単なる美の象徴だけでなく、愛や忠誠心、犠牲といった重要なテーマを持つ存在として描かれています。これにより、西施は時代を超えて人々に愛される作品の中で生き続けているのです。

さらに、現代においても、アニメーションやデジタルアートにおいて西施が描かれることが増えており、より現代的な形で彼女の美しさや物語が再解釈されています。このように、西施は過去と現在をつなぐ架け橋となり、さまざまな形で文化に影響を与え続けている存在です。

6. 現代における西施の位置づけ

6.1. 西施の象徴としての役割

現代においても、西施は中国文化の象徴的存在として広く認識されています。彼女の物語は、愛や美、人間関係の深さを象徴しており、多くの人々にとっての「理想の女性像」でもあります。また、西施の物語は、単なる美の象徴だけでなく、その背後にある年代と社会の複雑な背景も反映しています。

彼女が生きた時代における政治的・社会的な状況は、現在の中国においてもさまざまな意味で重要な学びを提供しており、西施はこの歴史的文脈の中で象徴的な存在として位置づけられています。彼女の存在は、時代が変わっても変わらない人間の感情や価値観を乗せて、現代に生き続けているのです。

さらに、西施は現代の女性たちに対しても影響を与えています。彼女の物語は、女性の力や自己表現の重要性を考えさせる機会を提供し、現代女性たちのアイデンティティの形成にも寄与しています。

6.2. その他の国や地域への影響

西施の影響は中国だけに留まらず、アジア全体やその他の地域にも波及しています。日本や韓国などでも、西施の物語は多くの人々に知られ、さまざまな文化の中で受け入れられてきました。特に、日本の文学や伝説においても西施に触発された作品が多く、彼女のストーリーは国や文化を超えて人々の心に響いています。

また、アジア以外の地域でも、映画や文学において西施のキャラクターが登場することがあります。彼女の物語は、異なる文化の中ですら新たな解釈やストーリー展開を見出し、国際的な共感を生み出しています。特に、近年のグローバル化が進む中で、西施の物語は新たな文脈を持って人々の間で共有されています。

このように、西施は単なる中国の古代伝説にとどまらず、世界中の多様な文化において、美や愛、市民的な理想を象徴するキャラクターとしてその存在価値を高めています。

終わりに、これまで見てきたように、西施はただの美人としてではなく、愛や悲劇、国家の運命を語る深い物語を持つ歴史的人物です。彼女の伝説は、古代から現代に至るまで多くの人々の心を掴み、文化や伝承の中で生き続けています。西施の物語は、単なる歴史的事件にとどまらず、未来に向けた希望や夢をも象徴しているのだと言えるでしょう。