藩志は、中国の地方における歴史や文化、社会構造を反映した重要な文献です。藩志は、主に地方政府が編纂した一種の地誌であり、その地域の風俗や習慣、歴史的出来事、地元の産業などが詳細に記されています。地方社会を深く知るための貴重な資料であり、また、地域文化を理解するための鍵とも言えます。これから、藩志を通じて地域文化と社会構造について詳しく探っていきたいと思います。

1. 藩志の概要

1.1 藩志とは何か

藩志は、地方自治体においてその地域の歴史や文化を記録した文書です。永い歴史を持ち、中国全土の地方に存在しています。藩志は、一般的に地域の地理、住民、産業、経済活動、風俗、教育、歴史など多岐にわたる情報を集約しています。そのため、藩志は単なる地理的な資料ではなく、地域社会のイメージを形成する重要な文化的なドキュメントでもあります。

具体的には、藩志は紀元前から存在し、最初は戦国時代の「志」などの古典的な文書にさかのぼります。特に、明代から清代にかけて藩志の編纂が盛んになり、数多くの藩志が各地で作成されました。藩志の内容は、地域に住む人々の生活や文化的な背景を理解するための貴重な手がかりとなります。

1.2 藩志の歴史的背景

藩志という形式は、地方行政の整備と密接に関連しています。特に明清時代は、地方統治を強化するために藩志の編纂が重要視されました。当時の政府は、地方の現状と課題を把握するために藩志を求めました。これにより、地域の特性を反映した詳細な記録が残されることになりました。

また、民間による藩志の編纂もあります。住民たちが協力して自らの歴史や文化を記録し、保存する動きが広がりました。これにより、藩志は単なる公的文書ではなく、地域の人々のアイデンティティを表現する重要な媒体となったのです。

1.3 藩志の重要性

藩志の重要性は、地域の歴史や文化を知るための貴重な資源としての側面だけでなく、地域のアイデンティティの形成にも寄与している点にあります。藩志を編纂することを通じて、地域社会のつながりが強化され、共同体意識が育まれたと言えるでしょう。

さらに、藩志は観光資源としても活用されることが多く、地域振興の一環となっています。藩志に記された伝統行事や特産品は、観光客を引き寄せる要素となり、地域経済の活性化に貢献しています。藩志を通じて地域文化を知り、楽しむことができるのです。

2. 藩志における地域文化

2.1 風俗と習慣

藩志には、その地域特有の風俗や習慣が詳しく記録されています。例えば、ある地域では特定の農作物の収穫の時期に合わせて祭りが行われることが書かれていることが多いです。これらの祭りは、農民たちが感謝を込めて自然と寄り添いながら生活してきた証とも言えます。

また、地域ごとに異なる生活の知恵や伝統的な行動様式も藩志には見ることができます。例えば、特定の地域では婚礼において独特の儀式が行われ、これが地域の文化的根源を示すものとして藩志に記されています。こうした風俗は、世代を超えて伝承され、地域のアイデンティティを築く一助となっています。

2.2 地元の祭りと行事

藩志において、地元の祭りや行事は地域文化を知るための重要な要素です。例えば、清明節や中秋節などは全国的に祝われる行事ですが、地域特有の祭りがあることも藩志の記述からわかります。これらの祭りは、地域資源や歴史的背景に深く根付いた文化的な行事であり、地元の人々にとって大切な意味を持っています。

例えば、ある藩志では、特定の地区で行われる豊作祭りが詳細に描写されています。これは農民たちの生活と密接に関連しており、農作物の収穫を祝うとともに、地域コミュニティの団結を強化する役割を果たしています。このような行事は、地域の歴史や文化の継承に貢献していると言えるでしょう。

2.3 食文化の特徴

藩志には、その地域の食文化に関する記述も多く見られます。料理の特色や地元の特産物について記録されており、その地域がどのようにして独自の食文化を築いてきたのかが理解できます。例えば、ある寒冷地域では、保存食としての発酵食品が重視され、その製法が藩志に詳細に記載されています。

また、地域ごとの食習慣や料理法の違いも興味深い点です。藩志は、地域の食文化がどのように外部からの影響を受けながらも、独自の進化を遂げてきたのかを示す重要な資料となります。具体的には、ある藩志では、特定の料理に使われる香辛料や調理器具が記載されており、地域の人々の生活の様子が想像できます。

3. 藩志にみる社会構造

3.1 社会階層の分化

藩志は、その地域の社会構造を理解する上でも非常に重要な役割を果たします。藩志には、広範な社会階層やそれぞれの役割についての記述があります。たとえば、貴族、商人、農民といった異なる階級がどのように位置づけられ、どのように相互作用していたのかが描写されています。

また、地域によって社会階層の構成には大きな違いが見られます。例えば、商業が発展した地域では、商人階層が社会的に重要な役割を果たし、貴族との交流や影響力を持つことが記されています。一方、農業が主な産業の地域では、農民の生活や労働条件に注目が集まり、その現実が藩志に描かれています。

3.2 経済活動の様態

藩志は地域の経済活動についても詳細に記載しています。農業、商業、工業など、地域ごとに異なる経済のあり方が反映されています。たとえば、ある地域では特定の農作物が栽培され、その生産量や市場での価格について記載されています。こうした情報は、その時代の経済状況を把握するための重要な手がかりとなります。

また、藩志には交易の記録も多く見られ、地域がどのようにして他の地域と結びついていたのかを教えてくれます。特に、交通手段や取引方法、商取引の規模などが記載されており、その時代の経済的なネットワークが明らかになります。藩志を通じて地域経済の発展過程やその背後にある社会的要因を理解することができます。

3.3 教育と知識層の役割

藩志には、地域における教育制度や知識層の役割についても触れられています。特に、古代中国では科挙制度が重要であり、これによって地域の知識人たちは国家レベルの地位を得ることができました。藩志は、知識層が地域社会に与えた影響や、彼らの教育的活動について記録しています。

教育施設や学校の存在、学問の内容、さらには教育を受けた人々の人生観や社会的責任についても記述があります。藩志は、地域の知識人たちがどのようにして活動し、地域の文化や歴史を形成する要素となったのかを示す重要な資料と言えるでしょう。特に、教育を受けた人々が地域のリーダーや思想家として影響力を持ち、社会の発展に寄与した様子が描かれています。

4. 藩志の地域間比較

4.1 異なる地域の藩志の特徴

藩志は地域ごとに異なる特色を持つため、地域間の比較も非常に興味深いです。たとえば、北部の藩志では寒冷地域特有の風俗や生活様式が強調され、一方、南部の藩志では温暖な気候に根ざした農業や商業の発展が詳述されることが多いです。このように、自然環境や経済活動によって藩志の内容も大きく異なることが見て取れます。

また、藩志の編纂に関与した人々の背景も地域間で異なる影響を及ぼします。例えば、商業が盛んな地域では商人たちが藩志の編纂に長けた知識人として参加し、逆に農業が中心の地域では農民の声が反映された藩志が多くなる傾向があります。これにより、各地域の藩志が持つ独特の視点や価値観が形成されていくのです。

4.2 地域ごとの社会政策の違い

藩志を通じて、異なる地域の社会政策の違いも明らかになります。藩志には、地域の行政制度や政策がどのように実行されているかが記載されており、その地域の政治的背景や特有の問題が浮かび上がります。たとえば、ある地域では農業政策が中心的な課題となり、資源の配分や支援策が記録されています。

また、藩志に記載された社会政策は、地域の経済活動や住民の生活に直接的な影響を与えました。たとえば、交通インフラの整備が進められた地域では、商業活動が活発化し、逆に社会政策が効果を失っている地域では、経済的な停滞が見られたこともあります。これにより、地域ごとの特色が形成されていく過程が理解できます。

4.3 現代への影響

藩志の研究は、現代においても重要な意義を持っています。地域間の比較を通じて、現在の社会問題や経済的な課題を解決するためのヒントを得ることができます。特に、地域振興や文化遺産の保護に関連する分野では、藩志の記録が具体的な施策やプロジェクトに活かされることが多くなっています。

藩志が地域のアイデンティティを形成したように、現代においても地域住民が自らの文化や歴史を再評価することが求められています。藩志を学ぶことによって、地域の過去と現在をつなげ、未来を見据えた取り組みが促進されるのです。こうした視点は、現代社会における持続可能な地域発展を考える際に不可欠です。

5. 藩志の現代的意義

5.1 文化遺産としての藩志

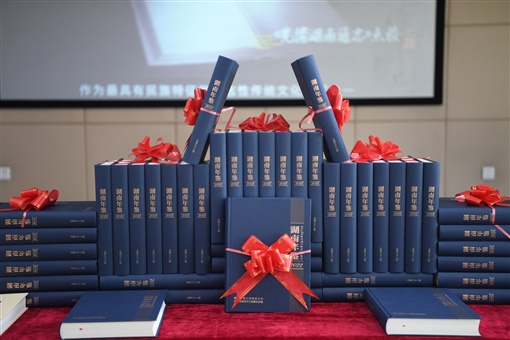

藩志は、単なる歴史的資料ではなく、地域文化の象徴としての役割を果たしています。藩志に記載された地域の風俗、習慣、食文化などは、現代の文化遺産としての価値が高まっています。地域社会のアイデンティティを構成する重要な要素として、藩志に記された情報が再評価されるようになっています。

地域振興や観光資源としても活用され、藩志に記された情報を元にしたイベントや祭りが行われることもあります。これにより、地域住民が自らの文化を誇りに思い、外部の人々とも積極的に交流する機会が広がっています。藩志は、地域文化の継承に寄与しながら、地域の活性化を支える重要な役割を持っています。

5.2 地域振興と藩志の活用

藩志の活用は、経済的な観点からも重要です。また、藩志に記載された特産物や伝統的な技術は、地域のマーケティングにおいて強力な武器になります。藩志を基にしたプロモーション活動は、観光客を引き寄せるだけでなく、地元の産業振興にも貢献しています。

たとえば、藩志に基づいた特産品の販促イベントや文化交流が行われ、地域のブランド化に成功した地域もあります。地域住民が自らの文化を理解し、外部からの観光客を迎えることで、持続可能な地域発展が促進されるのです。藩志は、その情報を元にした様々なプロジェクトの立案や実施において重要なガイドラインとなります。

5.3 藩志から学ぶ未来の教訓

藩志には、昔の人々が直面した課題やそれに対する解決策が記されています。これらの情報は、現代の私たちにとっても有用な教訓として活用できます。たとえば、環境問題や地域間の社会的な対立など、現代社会が抱える様々な問題に対して、過去の地域の対応策を参考にすることができるのです。

また、藩志を通じて、地域文化の重要性を再認識し、次世代に受け継いでいくことが求められています。地域の歴史や文化を学ぶことで、未来の地域づくりに対する視点が広がり、持続可能な社会の実現に向けた動きが加速することでしょう。藩志は、過去だけでなく未来に向けたメッセージも内包した貴重な資産であると言えます。

終わりに

藩志に見る地域文化と社会構造について、このように詳しく見てきました。藩志は地域の歴史や文化、社会の変遷を記録した貴重な文献であり、現代においても重要な教訓や資源を提供してくれます。地域のアイデンティティを再発見し、持続可能な地域発展に向けた取り組みを進めるためには、藩志を通じてその知識を深めることが不可欠です。これからも、藩志を通じた地域文化の理解が深まることを願っています。