茶道は中国文化において非常に重要な位置を占めており、その背後には数多くの神話や伝説が存在します。特に季節と関連する茶道の楽しみ方は、単なる飲み物としての茶を超えて、文化や習慣、さらには人々の生活に深く根付いています。本記事では、季節ごとの茶道にまつわる神話や伝説について、具体的な例を交えながら詳しくご紹介します。

1. 中国の茶道とその流派

1.1 茶道の歴史

中国における茶の歴史は非常に古く、紀元前2737年頃には神農氏によって発見されたとされています。茶は元々薬用として利用されていましたが、次第に飲用としての文化が発展し、唐代(618-907年)を経て、宋代(960-1279年)には茶道が形成されてきました。特に、宋代の文人たちが茶の嗜みを追求したことによって、茶道は一つの美的表現として確立されました。

また、茶道の形式や流派もこの時期に多様化していきます。茶道の本格的な流派が確立されるのは明代(1368-1644年)以降で、宗派ごとにそれぞれの儀式や作法が整備されました。このような流派の多様性は、茶道に対する理解や楽しみ方を豊かにし、各地の文化的特色が反映されています。

1.2 主な茶道流派の紹介

中国の茶道にはいくつかの主要な流派があります。代表的なものとして、「陸羽流」「閩南流」「徽州流」が挙げられます。陸羽流は、茶の淹れ方や飲み方に関する詳細な規則を持ち、特に茶の香りや味わいを重視しています。閩南流は福建省を発祥とし、烏龍茶を用いた独特の茶道が特徴です。一方、徽州流は安徽省に由来し、その地方特産の黄山毛峰や祁門紅茶を使ったスタイルが人気です。

それぞれの流派には、独自の美学や哲学が染み込んでおり、流派ごとの茶会には特有の儀式や雰囲気があります。たとえば、陸羽流の茶会では、非常にフォーマルな雰囲気の中で行われ、参加者は厳格な作法に則って茶を楽しむことが求められます。

1.3 各流派の特徴と文化的背景

各流派の背後には、地域の文化や歴史が色濃く反映されています。たとえば、陸羽流は古代の文人文化に基づいており、茶を楽しむことは文学や芸術を愛する行為と深く結びついています。逆に、閩南流は農村文化と密接な関係があり、日常の中で茶を楽しむスタイルが根付いています。

また、茶道はただの嗜好品ではなく、社交の場でもあります。茶道を通じて、人々は互いの文化や信仰を深めることができ、地域コミュニティの絆を強化する役割も果たしています。このように、茶道の流派は単なる技術や作法にとどまらず、広範な文化的背景を持つ重要な側面を有しています。

2. 中国の茶道と神話

2.1 茶道にまつわる主要な神話とは

中国の茶道には、数多くの神話が存在します。特に有名なのは、茶の神とされる「陸羽」にまつわる伝説です。彼は茶の育て方や淹れ方を研究し、その教えを広めたことで有名です。陸羽は、茶を神聖視し、特に精神的な安らぎをもたらす存在として崇められています。また、彼を称える祭りも各地で行われ、茶道が文化的に大切にされる理由の一つとなっています。

他にも、茶の栽培にまつわる伝説として、「茶母」の物語があります。茶母は、「茶」は神々からの贈り物で、特別な儀式を行うことでその力を引き出せると信じられていました。この神話は、茶が持つ神秘性や文化的価値を強調する重要な要素となっています。

2.2 神話が茶道に与えた影響

神話は、茶道の実践や価値観に大きな影響を与えています。たとえば、陸羽や茶母にまつわる神話は、茶道を通じて伝えられる倫理や美学に影響を与え、多くの人々が茶を単なる飲み物としてではなく、精神的な体験として捉えるようになりました。これは、茶道が社会的、文化的なイベントとして発展したことを示しています。

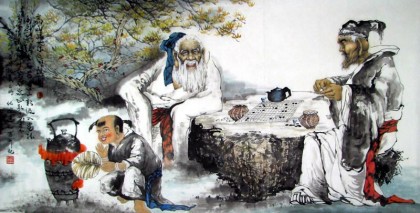

また、こうした神話を基にした詩や絵画も多数存在し、文人たちによって茶が文化的なシンボルとして認識されるようになりました。茶道は、技術的な側面だけでなく、信仰や文化的営みと深く結びついていることが分かります。

2.3 神話から学ぶ中国文化の深層

中国の茶道にまつわる神話は、単に飲み物としての茶の価値を超え、精神性や哲学にまで昇華しています。神話には、自然との調和、人々のつながり、心の安らぎなど、深い意味を持つ要素が多く含まれており、これらの要素は中国文化全体に影響を与えています。

茶道を学ぶことは、単なる茶の淹れ方を学ぶことではなく、中国の哲学や美意識、さらには信仰や価値観を理解することにつながります。これにより、参加者はより深い理解と体験を得ることができ、茶道が持つ本来の意味を再確認することができます。

3. 季節ごとの茶道の楽しみ方

3.1 春の茶道とその意味

春は新しい生命が芽吹く季節であり、茶道においても特に大切にされています。この季節は、初めて新茶が収穫され、茶の香りが一層引き立ちます。例えば、春には「春茶」と呼ばれる新芽が特に香り高く、味わいも柔らかいことから、茶会ではこれを用いることが多いです。

春の茶道は、自然との調和を重んじる機会でもあります。茶を淹れる際には、春の花や緑が生い茂った背景の中で、心を落ち着けることが重視されます。このため、茶席では季節の花を飾り、四季の移り変わりを楽しむことが習慣として大切にされています。

3.2 夏の茶道の特色

夏は、特に暑さを和らげるための冷たいお茶の需要が高まる季節です。この季節には、涼しげなアイスティーや、冷却効果がある緑茶や白茶が好まれます。特に、氷を使った冷製茶は、喉の渇きを癒し、体を温度調整する役割を果たします。

また、夏の茶道では、「荷花茶(ハスの花のお茶)」や「涼茶(冷茶)」と呼ばれる特殊なお茶が有名です。これらは、暑い夏の日にぴったりの爽やかな飲み物であり、飲むだけでなく見る楽しみも伴います。茶席には、夏の花を飾ることで、より涼しい雰囲気を演出することがよく行われます。

3.3 秋の茶道にまつわる行事

秋は収穫の季節であり、茶道においても特別な意味を持つ時期です。秋には、通常、ウーロン茶や紅茶が用いられ、深い味わいや香りを楽しむことができます。また、この季節は「中秋節」などの行事もあり、その際には秋の特産物と共に茶を楽しむことが行われます。

茶の文化と収穫の結びつきは、秋の茶道においても強調されます。特に、収穫祭では、収穫された茶葉を使った特別な茶会が開かれ、参加者はその年の収穫を感謝し合いながら、共有の場を楽しむことが意義とされています。

3.4 冬の茶道とその温かさ

冬は寒さが厳しい季節であり、茶道においては温かいお茶が特に重要視されます。冬には、温かい紅茶や煮出し系の茶が好まれ、身体を温めるだけでなく、心も落ち着かせる効果があります。特に、冬の寒さに合わせて、スパイスやハーブを使ったフレーバーティーも人気です。

また、冬の茶会では、囲炉裏を囲むような温かみのある空間が作られ、お茶を楽しむだけでなく、参加者同士の心温まる交流も重要な要素となります。このように、冬の茶道は、寒さをともに過ごす人々との温かい絆を感じさせてくれる時間なのです。

4. 季節と茶道にまつわる伝説

4.1 春の伝説と茶の香り

春には「狼煙茶」の伝説が広まり、茶が農作物に良い影響をもたらすと信じられています。この伝説によれば、春の到来と共に茶を淹れることで、自然が活気よくなるとされています。特に、新茶が出始める時期には、この伝説を信じる農民たちが茶を淹れ、香りを楽しむことで、豊作を願うイベントが行われています。

春の象徴とも言える桜の花と共に楽しむ茶会では、桜の花を茶会の飾りとして用いることも多く、視覚的にも季節感を演出します。この文化は、春を祝う大切な要素となり、人々が集まり共に楽しむ場を提供します。

4.2 夏の伝説と涼しさ

夏には、「風茶」の伝説がさまざまな地域で語られています。この伝説によれば、夏の暑さを和らげるために特別な茶を淹れることで、涼しさを感じられるとされています。この茶は、冷やして飲むことで、夏の高温から守ってくれると信じられています。

また、湖や川のほとりで行う茶会では、自然の涼しさを感じつつ、友人や家族と共に楽しい時間を過ごす文化が根付いています。この夏の伝説は、茶を通じて人々がつながる大切なきっかけとなっています。

4.3 秋の伝説と収穫祭

秋は収穫の季節であり、「収穫茶」の伝説が多くの地域で親しまれています。この伝説では、秋に収穫した茶葉を使って淹れたお茶が特別な力を持ち、健康や長寿をもたらすとされています。特に、中秋節の際には、収穫した茶を分かち合うことで、家族や友人との絆を深める行事が行われます。

この時期の茶会では、満月の下で行われることが多く、月見と共に茶を楽しむことで、自然と人間の調和を強調します。お月見の際に味わう「月見茶」は、秋の美しい夜空と共に味わうことができる特別なお茶として、多くの人々に愛されています。

4.4 冬の伝説と共にある心温まる茶

冬には「雪見茶」の伝説が特に有名です。この伝説によると、雪の日に淹れた茶は特に香り高く、心を温めてくれるとされています。寒い冬の日には、友人や家族と共に集まり、温かい茶を囲みながら過ごすことが重要な文化とされています。

また、冬の茶会では、家庭の暖かさを感じるために、特別なスイーツやお菓子と共に茶を楽しむことが習慣となっています。このように、冬の茶道は寒さを忘れさせる心温まる時間として、伝説と共に大切にされています。

5. 茶道を通じた季節感の体験

5.1 季節感を感じる茶会の開催方法

茶道を通じて季節感を感じるためには、茶会の開催方法が非常に重要です。まず、季節に応じた茶器や飾り付けを選ぶことから始めます。春には花の形の茶器を用い、夏には涼しげなガラスの茶器を選ぶなど、視覚的にも季節を感じさせる工夫が必要です。

また、招待する人々も季節に合った服装を意識し、春には明るい色合いの服装、夏には涼し気な素材を選ぶことで、場所全体がその季節感を楽しめるようにします。こうした細やかな配慮が、参加者の心にも季節感を与えます。

5.2 季節ごとの茶器の選び方

季節ごとに適した茶器の選び方も、茶道の重要な要素です。春には華やかな色や花のデザインが施された茶器を選び、夏には涼しげな素材のものを使うと良いでしょう。秋には収穫を表現するような器を選び、冬には温かみのある陶器や急須を使用することが望ましいです。

このように、茶器の選定は茶道の雰囲気を決定づける重要な要素となります。さらに、茶器を通じて季節を感じることで、茶会の目的やテーマをより深く理解し、楽しむ手助けになります。

5.3 季節に合わせた茶葉の選定

茶道において使用する茶葉も、季節によって選ぶことが重要です。春には新芽の出た「春茶」、夏には冷やすのに適した緑茶やハーブティー、秋には深い味わいのウーロン茶や紅茶、冬には温まるハーブティーや煮出し系のお茶が好まれます。

茶葉の選定は、季節を感じる大切なポイントとなり、参加者がその茶の背景や持つ意味を理解する手助けになります。これにより、茶道を通じた季節感の体験がより深まり、豊かさが増します。

5.4 茶道とともに楽しむ日本の季節行事

中国の茶道と共に、日本にも多くの季節行事が存在します。たとえば、春には花見、夏には海や山のレジャー、秋には収穫祭、冬には初詣など、それぞれの行事に茶道を取り入れることで、より深い体験を得ることができます。

これらの行事に茶道を組み合わせることで、文化的なつながりを深め、より豊かな季節感を感じることができます。例えば、花見の際にあわせて茶会を開くことで、参加者たちは自然の美しさと共にその時期の特色ある茶を楽しむことができ、心温まるひとときを過ごすことができます。

終わりに

中国の茶道は単なる飲み物として存在する以上の意味を持ち、その背後には豊かな文化や歴史、神話が潜んでいます。季節ごとの茶道の楽しみ方や、伝説と共に育まれる心温まる時間は、人々の生活や文化に深く根付いています。茶道を通じて、私たちは自然との調和や人々とのつながりを感じ、より豊かな体験をすることができるのです。このように、茶道は今日でも人々に愛され続けている文化的な活動であり、私たちを感動させる力を秘めています。