仏教の中国への到来に関する歴史を掘り下げることは、単に宗教の浸透と発展を理解するだけでなく、中国文化全体の変遷や他の宗教との関係を明らかにすることにもつながります。仏教はどのようにして中国に入ったのか、その背景としての中国文化の宗教的基盤、伝統的な宗教との関係、また、仏教自体の特徴について見ていきましょう。これにより、仏教の中国における意義や影響が浮かび上がるでしょう。

1. 中国文化における宗教の位置

1.1 中国の伝統宗教と思想

中国の伝統宗教は、主に儒教、道教、先祖崇拝に代表されます。儒教は道徳的規範や倫理観を重視し、社会の調和を維持する役割を果たしてきました。道教は自然や宇宙の原理に基づく教えを持ち、万物との調和を求めるもので、長生きや霊的な体験に大きな関心を寄せています。先祖崇拝は家族の絆を強める重要な要素であり、故人を敬うことが文化の核となっています。

これらの伝統宗教は、中国社会の根源的な価値観を形作っており、多くの人々の生活に深く浸透しています。たとえば、旧正月や中秋節などの節目には、先祖供養の儀式が行われ、家族の絆が強調されます。このように、伝統宗教は精神的な支柱に留まらず、社会的な絆をも強化する役割を果たしています。

仏教が中国に伝わる前から、既に宗教的な多様性が存在しており、これが後の仏教の受容と適応に大きな影響を与えることになります。伝統宗教が持つ倫理観や哲学と仏教の教えとの相互作用は、中国における宗教の発展において重要な要素となっていくのです。

1.2 宗教の社会的役割

宗教は単に信仰や精神的な満足を提供するだけでなく、社会的な統合機能を持っています。中国における宗教の役割は、礼祭や儀式を通じてコミュニティの結束を強め、共同体としてのアイデンティティを形成する手助けをしてきました。たとえば、儒教の教えは、家族や社会における役割を明確にし、倫理的な行動指針を提供しています。

また、宗教は政治や経済とも密接に関連しており、特に儒教は国家の理想的な運営に寄与してきました。皇帝は「天子」として宗教的な権威を持ち、儒教を国家の基本思想として取り入れることで、人々の道徳的な行動を促進しました。これにより、統治の正当性を確立し、社会の安定を図ることに成功しています。

仏教が中国に入ってきた際、このような既存の宗教的構造とどのように折り合いをつけるのかが、一つの大きな課題であったと言えます。仏教の教義が持つ慈悲や解脱の思想は、儒教や道教の教えとどのように統合されるのか、その変化が仏教の中国での受容を大きく左右しました。

2. 仏教の定義と特徴

2.1 仏教の基本教義

仏教は、釈迦(シッダールタ・ゴータマ)が教えた宗教で、「四つの聖なる真理」や「八つの正道」から成り立っています。四つの聖なる真理は、苦しみの存在、その原因、苦しみからの解放、および解放に至る道を示しています。これらの教えは、特に現世の苦悩からの解放を求める人々に大きな希望を与えました。

また、仏教は「因果律」を重視しており、行為(カルマ)が未来の結果を生むという考え方を持っています。この因果律は、倫理的な行動の重要性を説き、人々が責任を持った生活を送るための指針となります。さらに、仏教の教義では、個々の存在が相互に依存していることを強調しており、これは後の関連する中国の哲学と深く関わっています。

仏教の教義は、自己の内面探求を奨励しており、瞑想や内省が重要視されています。このような自我の探求は、中国文化における内面的な知恵や道徳的成長の概念とも響き合い、仏教の受容を円滑にした要因の一つと考えられます。

2.2 他の宗教との違い

仏教と他の宗教、特に儒教や道教との違いは、それぞれの世界観にあります。儒教は社会的な倫理や人間関係に重きを置き、人間同士の調和を重視します。一方で、道教は自然との調和や、宇宙の法則に対する理解を強調します。これに対し、仏教は個人の内面的な解放や、苦しみの根源を探求する点に特有の特徴があります。

儒教や道教は、神々や霊的存在に対する儀礼や信仰を大切にしていますが、仏教はこれを超え、個人の悟りを重視します。仏教は「無我」の考え方を持ち、自己や自己の存在についての固定観念を否定します。このことが、仏教が中国に適応する際に、既存の宗教とどのように調和するかを考える上での鍵となります。

また、仏教は「慈悲」や「共感」を重視し、他者との関係を大切にする姿勢を持っています。この視点は、儒教の「仁」や道教の「和」と共通点を持ち、仏教が中国文化に受け入れられる土壌を作る要因となったのです。社会的な関係の中で自己を見つめる仏教の考え方は、中国人にとって非常に親しみやすい概念であると言えるでしょう。

3. 仏教の中国への伝入の歴史

3.1 初期の伝入(紀元前1世紀〜紀元後1世紀)

仏教が中国に初めて伝来したのは、紀元前1世紀りのことであり、この時期には多くの商人や旅行者がシルクロードを通じて仏教の教えを持ち込んでいました。特に中央アジアを経由して、インドからの僧侶たちが中国に到達しました。彼らは中国の文化や言語と接触し、仏教の基本的な教えを翻訳・伝授しました。

この時期、仏教はまだ小規模なコミュニティの中で広まっていたため、彼らの教えは主に一部の貴族や知識人の間で受け入れられました。特に西域の国々での影響を受けた中国の商人たちは、仏教に対する興味を深め、さまざまな教義を社会に広める役割を果たしました。彼らの商業活動が、仏教の普及に寄与したことは間違いありません。

最初の頃の仏教は、儒教や道教に比べると非常に少数派の宗教でした。しかし、漸次と人々の興味を引くようになり、文学や芸術にも影響を与え始めました。このようにして、仏教は小さな種子を国土に植え付けたのです。

3.2 魏晋南北朝時代の発展

魏晋南北朝時代(220年〜580年)は、仏教が中国において飛躍的に発展した時期です。この時代、政治的な混乱や戦乱が続いたため、多くの人々が精神的な安定を求めるようになりました。これが仏教の普及を助け、さまざまな経典や教えが翻訳され、多くの寺院が建設されました。

この時期には、仏教の宗派も整備され、特に禅宗や浄土宗などの新たな教派が登場しました。禅宗は、内面的な悟りを重視し、直接経験を通じて真理に到達することを目指しました。一方で、浄土宗は念仏を唱えることで極楽浄土に生まれ変わる救済の道を提供しました。これにより、多くの信者が仏教に親しむこととなり、教えがさまざまな形で多角化していきました。

また、この時期の著名な僧侶や学者も登場し、彼らの影響力によって仏教が広まりました。たとえば、僧侶の「鳩摩羅什」は膨大な経典を翻訳し、これによって仏教の教えが広く理解されるようになりました。彼の翻訳活動は、中国における仏教の発展において重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

3.3 隋唐時代の隆盛

隋唐時代(581年〜907年)は、仏教が中国文化の中で最も隆盛を迎えた時期です。この時代には、国家レベルで仏教が保護され、多くの寺院が建設されました。特に、隋の皇帝は積極的に仏教を支持し、国家政策にも仏教を取り入れることを試みました。

唐の時代には、仏教はますます広がり、文人や貴族の間での受容が進みました。多くの名士が仏教に帰依し、寺院に多額の寄付を行ったり、自ら修行を行ったりしました。このような背景により、仏教は文学や美術にも大きな影響を与え、多くの名作が生まれました。例えば、唐詩の中には仏教の思想が色濃く反映された詩も多く、仏教は文化の一部として浸透しました。

さらに、唐代には「天台宗」や「華厳宗」などの新たな宗派が確立されました。これらの宗派は、独自の教義を持ち、より多くの信者を獲得するための努力を重ねました。私たちは、隋唐時代の仏教が、文化的な繁栄をもたらしたことを知る必要があります。この時期のサポートを受け、仏教は中国の精神文化の礎となったのです。

4. 仏教の中国での適応と変容

4.1 儒教・道教との関係

仏教が中国に伝わった後、儒教や道教との関係を構築しながら適応していく過程は興味深いものです。儒教は社会秩序や倫理観に重きを置き、道教は自然との調和を求める教えを持っていますが、仏教は個人の苦しみからの解放を目指します。この異なる価値観が交錯する中で、仏教は自身の教義を変容させていったのです。

仏教が儒教や道教の要素を取り入れることで、より多くの人々に受け入れられる土壌を築くことに成功しました。たとえば、仏教の「中道」の考え方は、儒教のバランス感覚や道教の自然と調和する思想と共鳴しやすいとされます。また、仏教の「慈悲」の理念は、儒教の「仁」と共通しており、人々に広く受け入れられました。

さらに、寺院の建設や仏教の儀式においても、道教の伝統的な儀式や信仰が融合し、特異なスタイルの誕生につながりました。例えば、儀式では、道教の神々と一緒に仏像が祀られることもあり、その結果、仏教は中国文化において独特の位置を確立しました。

4.2 中国文化への影響

仏教の中国での適応は、単に教義にとどまらず、広範な文化領域に影響を及ぼしました。まず第一に、文学や詩における重要なテーマとして仏教の思想が取り入れられました。唐詩や小説の中には、仏教の教えや価値観を反映した作品が多く存在し、文学の発展に貢献しています。

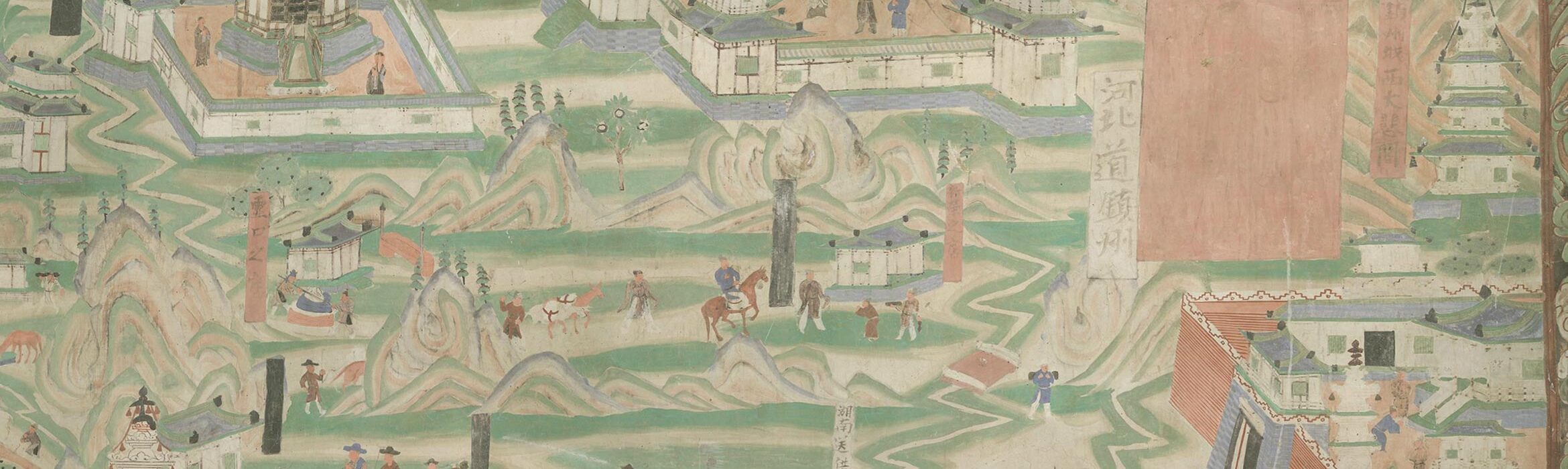

また、美術においても仏教の影響は顕著です。仏教美術は、仏像や壁画、彫刻など多岐にわたり、特に敦煌の壁画や雲崗石窟の彫刻はその代表例です。これらの作品は、宗教的な意義だけでなく、アートとしての価値も高く評価されています。仏教美術は技術的な進化を遂げ、さらに中国独自の様式と融合しました。

さらに、仏教は教育面でも貢献しました。多くの寺院は学問の中心として機能し、さまざまな宗教文書や哲学が研究されました。僧侶たちは、文学や哲学の方向性を示す重要な存在となり、それは中国の知識人層に多大な影響を与えました。このように、仏教は中国文化の発展と深化に寄与していったのです。

5. 仏教の現代における重要性

5.1 現代中国における仏教の役割

現代中国において仏教は、依然として重要な役割を果たしています。経済の成長とともに、精神的な安定を求める声が高まる中、仏教の教えや慣習は多くの人々に受け入れられています。特に、貧困やストレスの多い社会において、仏教は心の平和をもたらす手段として注目されています。

また、仏教は現代の環境問題や社会問題とも関連しています。仏教の教えに基づく「エコブuddhism(エコ仏教)」は、環境保護や持続可能な生活を促進する取り組みとして人気を集めています。これは、仏教の慈悲や称賛する理念が、自然に対する配慮とつながることを示しています。

さらに、中国の急速な都市化の中で、仏教はコミュニティの結束を強める要素にもなっています。仏教の寺院は地域社会の核となり、精神的なサポートや交流の場として機能しています。これにより、人々は共同体の一員としての意識を高め、自らの生活に価値を見出すことができるのです。

5.2 国際的な影響とグローバルな視点

現代の仏教は、国際的にも影響力を持っています。特に西洋においては、仏教の瞑想や心の平和を求める人々が増えており、これが様々な宗教や哲学と結びついています。メディテーションやマインドフルネスの普及は、仏教の教えが多文化社会において再評価される契機となっています。

また、世界中で開催される仏教関連の国際会議や交流会は、各国の仏教徒ひいては宗教間の対話の場として機能しています。これにより、仏教が持つ「非暴力」や「慈悲」の教えが国際社会に広まり、より良い未来を築くための普遍的な価値として認められるようになりました。

さらに、国際的な仏教の研究も進んでおり、アカデミズムの側からも仏教の思想が新たな考察の対象となっています。異なる文化や価値観が交差する中で仏教は、世界の精神文化において重要な位置を占めるに至ったのです。

終わりに

以上のように、仏教の中国への到来とその後の発展は、単に宗教の歴史ではなく、中国文化全体の変遷を映し出す重要なテーマです。仏教がどのようにして中国の社会や文化に適応し、またそれが他の宗教や哲学とどのように交わってきたのかを見てきました。現代においても、仏教は中国において重要な精神的支柱であり続け、さらに国際社会にも影響を与えています。このように、仏教は時代を超えて人々の心に寄り添い、各々の生活に豊かさをもたらす存在であり続けることでしょう。