仏教は、中国文化における重要な要素の一つであり、その伝入と適応は、社会全体に多大な影響を及ぼしました。本記事では、仏教がもたらした社会的変革の影響について、いくつかの重要な側面から探っていきます。仏教の受容は、宗教的な枠を越えて、思想、社会構造、経済活動、文化に至るまで、多岐にわたる変革を引き起こしました。以下では、具体的な事例を交えながら、その影響を詳しく見ていきます。

1. 仏教の中国への伝入

1.1 仏教の起源と発展

仏教は、紀元前5世紀頃にインドで生まれました。創始者である釈迦(シャカ)は、人間の苦しみの原因とその解決方法を教え、多くの弟子を持つようになります。仏教は、苦しみからの解放を目指す教えであり、特に「四つの聖なる真理」や「八つの正しい道」が中心的な教義として知られています。仏教は次第に広まり、各地域でさまざまな教派が形成されていきました。

中国への伝入は、仏教自身の教義を直接的に引き継いではいませんでした。中国人の思想的背景には、道教や儒教といった既存の信仰が存在していたため、仏教はそれらと対話しながら、自らの教えを適応させる必要がありました。このように、仏教はただ単に新しい宗教として現れたのではなく、中国の文化と思想の中で徐々に受け入れられていきました。

1.2 シルクロードを通じた伝播

仏教の中国への伝播は、シルクロードを介して行われました。この交易路は、文化や商品が行き交う重要な経路であり、多くの僧侶や学者がこの道を通じて中国に入ってきました。特に、漢の時代には、仏教が正式に認められ、宮廷でも支持を受けることになりました。漢の明帝(明帝)は、仏教に興味を持ち、インドから僧侶を呼び寄せて仏教経典を翻訳させました。

また、シルクロードを通じた交易は、単なる物の交換にとどまらず、思想や宗教が交流する場でもありました。仏教は、商人や道士たちによって広まっただけでなく、様々な地域の文化や習慣と交わりながら、独自の形に発展しました。このような交流がない限り、仏教が中国でこれほどの影響を持つことは難しかったでしょう。

1.3 初期の受容と文化的背景

初期の中国における仏教の受容は、一部の知識層や上流階級に限られていました。しかし、時代が進むにつれて、庶民の間にも広まり始めました。特に、戦乱や飢饉といった社会不安の中で、多くの人々が仏教の教えに救いを求めるようになりました。この背景には、儒教が社会秩序を重視していたのに対し、仏教が個人の内面的な救済を重視したため、共鳴し合った側面があります。

文化的には、仏教は哲学的な思索を促進し、既存の教えに挑戦する機会を提供しました。この時期、道教や儒教と比較しつつ、仏教は独自の価値観を形成し始めました。たとえば、仏教の「無常」や「空」の概念は、儒教の「礼」や「義」といった道徳的価値観と対立する一方で、相互に影響を与え合っている側面もありました。

2. 仏教の教義と中国思想との融合

2.1 道教との対話

仏教が中国に伝わる際、その影響を受けたのが道教でした。道教は、中国特有の宗教であり、自然との調和を重んじる思想を持っています。仏教が持つ「苦しみの解放」や「涅槃」の概念は、道教の「陰陽」や「道」といった教義と共鳴し、互いに補完し合う関係が構築されました。

道教の「神仙思想」と仏教の「菩薩」は、共に人間の救済を目的とする存在であり、この融合は、中国の宗教観を豊かにしました。たとえば、後の時代には、道教の神々が仏教の菩薩として取り入れられることもありました。こうした対話を通じて、両者は互いに影響を及ぼしながら、中国の精神文化を形成していきました。

2.2 儒教との相互関係

儒教との関係においても、仏教は重要な役割を果たしました。儒教は伝統的な倫理観や社会秩序を重視している一方で、仏教は個人の内面的な成長や解放を追求する思想を持っています。この違いが、時に競合関係を生むこともありましたが、一方で、相互の価値観が融合することもありました。

特に、儒教の善行や人間関係の大切さは、仏教の教義と相互に補完し合うことができました。多くの儒教士は、仏教を批判しつつも、仏教の倫理的要素や内面的な修行の重要性を認めていました。このような相互関係により、中国の文化的アイデンティティが形成されていく様子が見られます。

2.3 新たな哲学的概念の形成

仏教の教義は、儒教や道教と融合することで、新たな哲学的概念を生み出しました。たとえば、「中庸」という儒教の概念は、仏教の「中道」と密接に関連しています。中道は、極端を避ける考え方であり、人生のバランスを重視する姿勢を強調します。このような思想は、中国の哲学的な思考に新しい風をもたらしました。

また、仏教の「因果法則」や「輪廻」に関する教義も、中国の伝統的な思想に影響を与えました。これらの概念は、人々の生命観や死生観に変化をもたらし、より深い哲学的思索を促進するきっかけとなりました。これにより、仏教は単なる宗教にとどまらず、中国の思考様式全体に影響を及ぼす存在となったのです。

3. 社会構造への影響

3.1 身分制度の変化

仏教が中国に伝来して以降、社会構造においても顕著な変化が見られました。特に、仏教は平等主義の教えを持っており、僧侶や信者の間では、身分制度が緩和される傾向が出てきました。特に、仏教寺院は身分の違いを超え、自由に参拝できる空間として機能しました。

また、仏教徒となることで、社会的地位が変わることもありました。多くの人々が、仏教の教えに従い、出家することでより高い地位を得ることを選ぶケースもありました。これにより、従来の身分制度が揺らぎ、社会的な流動性が生まれました。こうした変化は、社会全体の価値観の変容をも意味しています。

3.2 女性の地位向上

仏教の教えは、女性の地位向上に寄与することとなりました。従来の儒教的な観念では、女性は家の中に留まるべき存在とされていましたが、仏教は男女平等を強調しました。このため、女性も出家し、僧侶として活動する権利を持つことができました。

例えば、中国には「女僧」と呼ばれる女性の僧侶が存在し、彼女たちは教義の伝承や信者の救済に努めました。女性が僧侶として社会に貢献することで、彼女たちの社会的地位も向上し、教育や文化の発展に寄与しました。この影響は、後の時代における女性の役割拡大の基礎を築くものとなったのです。

3.3 家族観の変革

また、仏教の影響により、中国の家族観にも大きな変化が生じました。従来の儒教的な家族制度では、家族の中心には男性が位置し、家族の延長は直系の男子に重きをおかれていました。しかし、仏教は死後の世界や前世の概念をも重要視し、家族の繋がりを超えた視点を提供しました。

仏教は、先祖を敬うことを重視しながらも、個人の悟りや内面的な成長を奨励しました。これにより、家族の結びつきも恩恵を受けつつ、伝統的な役割から解放される動きが見られました。特に、若い世代は、自らの進路や信念を選ぶ自由を持つようになり、家族観が多様化していきました。

4. 経済活動への貢献

4.1 寺院経済の発展

仏教が持ち込まれた結果、寺院経済が発展しました。寺院は、ただの宗教的な施設であるだけでなく、経済活動の中心地としても機能しました。多くの寺院は、土地を所有し、農業や商業に従事することで、地域経済に貢献しました。

また、寺院は、地域の人々に対して教育や医療サービスを提供し、さまざまな社会福祉活動を行いました。これにより、寺院は地域社会の発展に寄与する一方で、自らも経済的基盤を築くことができました。寺院経済は、仏教の受容に伴い、地域社会の安定や繁栄に重要な役割を果たしたのです。

4.2 商業活動の促進

仏教は、商業活動の促進にも寄与しました。シルクロードを通じて、商人たちは仏教徒としてのアイデンティティを持ち、共同体を築くことで、交易を活発化させました。仏教の教えは、正直さや倫理的な商業行為を促すため、商人たちの間で信頼関係を生む基盤ともなりました。

さらに、仏教徒が経営する寺院は、交易の中心となることが多く、商人たちが集まる拠点としての役割も果たしました。このように、仏教は商業の発展を促進し、経済基盤を強化する要素となりました。

4.3 灌漑技術と農業の進歩

また、仏教は灌漑技術の発展にも貢献しました。特に、寺院は水源管理や農業技術の伝播を行い、土地の利活用を進めます。農業の効率化は、人々の生活水準の向上に直結し、地域の食糧生産能力を高めることにつながります。

寺院が運営する農地は、灌漑による効率的な水の利用が可能とされ、多くの農民が寺院の支援を受けました。このようなプロジェクトは、地域社会の発展に寄与し、仏教の教えが実践された具体的な一例として位置づけられます。

5. 文化と芸術の発展

5.1 仏教美術の影響

仏教が中国に伝わる中で、芸術や文化にも大きな影響を与えました。特に、仏教美術は、多くの人々にとって、教義を視覚的に理解するための手段となりました。仏像や壁画、敦煌の石窟など、数多くの美術作品が生み出され、これらは仏教の教えや思想の普及に寄与しました。

仏教美術は、インドのスタイルを基にしつつ、中国の伝統的な表現方法を取り入れることで、新たなスタイルを確立しました。このような美術の発展は、後に多くの国々に影響を与え、アジアの文化全般において、共通の宗教的視察としての役割を果たすこととなります。

5.2 文学における宗教的テーマ

また、仏教は文学にも影響を与えました。特に、詩や物語において仏教の教えや理念が多く取り入れられ、多くの著名な文学作品が生まれました。たとえば、唐詩や宋詞において、仏教的なテーマや象徴が見られ、当時の人々の思想や感情を豊かに表現することができました。

このようにして、仏教が文学的表現を促進し、文学の内容自体が宗教的観点を持つようになりました。また、著名な僧侶たちが詩人としても名を馳せるようになり、仏教文学が広まったことで、文化的な多様性が増し、文人たちの活動にも大きな影響を与えました。

5.3 仏教音楽と舞踏

仏教音楽もまた、文化の発展に寄与しました。特に、寺院での儀式や祭りにおいて、仏教音楽は重要な役割を果たしました。僧侶たちの唱えや楽器の演奏は、信者に対する精神的な影響を与えるだけでなく、寺院の生活を豊かにしました。

また、仏教の影響を受けた舞踏も発展しました。これらの舞踏は、仏教の教義や物語を視覚的に表現するものであり、観客に深い感動と教訓を与えるものでした。このような音楽や舞踏を通じて、仏教の教えが広まり、文化の中で生き続けることとなったのです。

6. 現代における仏教の影響

6.1 現代中国における仏教の位置

現代中国において、仏教は依然として重要な宗教であり続けています。多くの人々が仏教を信仰し、特に心の安定や癒しを求める人々が増加しています。実際、仏教の教義は、ストレス社会に生きる現代人にとって共感を得られるものであり、精神的な指針を求める上で不可欠となっています。

また、旅行や瞑想の文化も進化し、仏教が提供するさまざまな実践が現代社会に取り入れられています。これにより、仏教は単なる宗教信仰という枠を超え、自己啓発や心のあり方に貢献する存在として再評価されています。

6.2 社会的価値観への影響

仏教は、現代の社会的価値観にも影響を及ぼしています。特に、環境保護や社会的な調和が求められる現代社会において、仏教の「慈悲」や「共生」といった概念が重要視されています。多くの人たちが、仏教の教えを基盤に、より良い社会の実現を目指そうという動きが見られます。

これにより、仏教に基づく社会活動や慈善事業が増加し、倫理観や社会的な意識の向上に寄与しています。現代社会において必要とされる道徳的価値や倫理的思考は、仏教の教えを通じて再考され、広がることが期待されています。

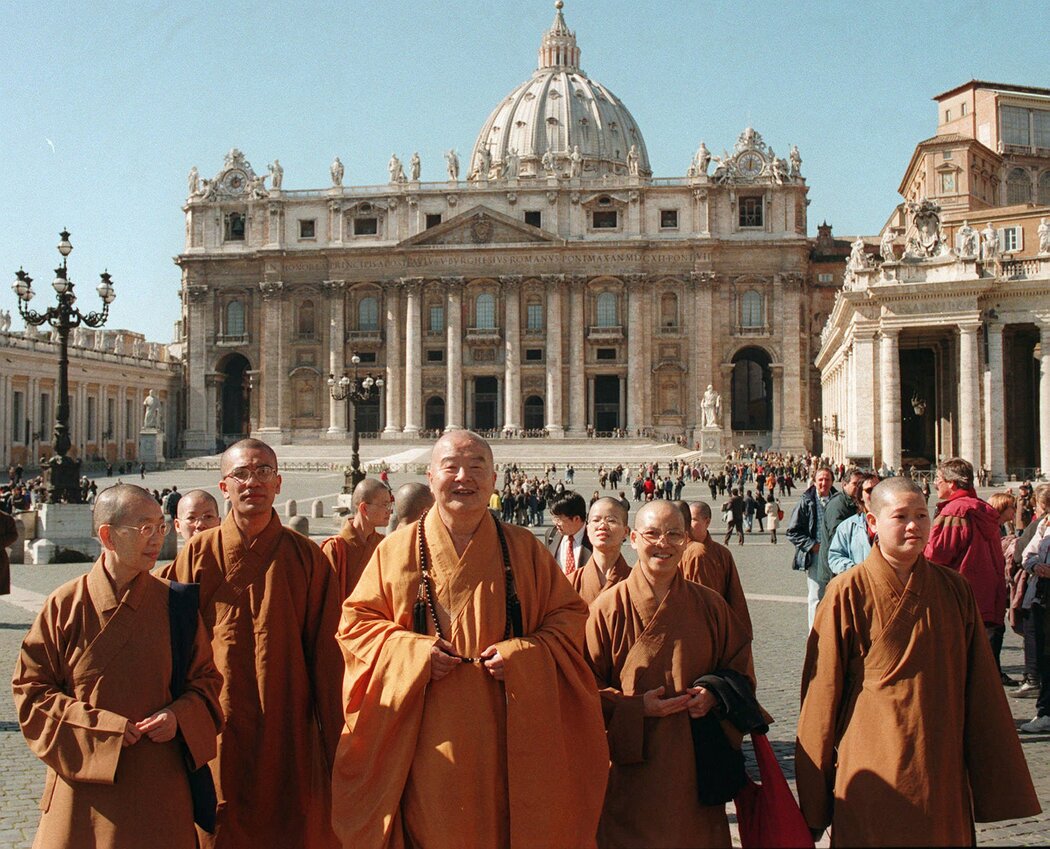

6.3 仏教とグローバル化の関係

現代のグローバル化の進展に伴い、仏教は国際的な交流においても大きな役割を果たしています。世界中の人々が仏教に触れる機会が増え、文化や思想が交流する場面も多くなりました。特に、西洋諸国においても仏教に対するInterestedや信仰が広がり、国際的な共感を生み出しています。

さらに、これに伴い、国際的な仏教団体や儀式が行われ、国境を越えた信者たちが集う機会が増えています。このような活動は、仏教が単なる地域宗教にとどまらず、グローバルな価値観を提供する存在へと成長することを支えていると言えるでしょう。

終わりに

仏教は、中国文化において深い影響を及ぼしてきました。その受容から発展、社会における重要な役割、さらには現代における再評価に至るまで、仏教は歴史を貫いて多様な側面を持っています。本記事で述べたように、仏教が持つ教義や価値観は、社会の構造や文化の発展に寄与し、さまざまな変革を促してきたのです。

今後も、仏教は時代と共に進化し続けることでしょう。その教えは、未来の世代にとっても重要な指針となるに違いありません。私たちが仏教の影響を理解し、その教えを日常生活に取り入れることで、より良い社会を築く一助となることを願っています。