禅宗は、中国の文化や思想において重要な役割を果たしてきた宗教です。教育の面では、禅宗は独自の教育理念や実践方法を持ち、現代社会においてもその影響力を保持しています。この記事では、まず中国思想の背景を探り、その後、禅宗の形成と中国文化への影響を考察し、最後に禅宗の教育理念と実践を詳しく述べていきます。

1. 中国思想の起源と発展

1.1 中国古代思想の背景

中国古代思想は、5000年以上の歴史を持ち、儒教、道教、仏教などの多様な哲学が発展してきました。この時代の思想は、社会、倫理、哲学などの多くの側面にわたるものであり、中国人の価値観や行動様式に深く根付いています。特に、儒教は家庭、社会、政治における倫理を教え、道教は自然との調和を重視しました。このような価値観は、中国社会における教育の根本にも影響を与えました。

1.2 儒教と道教の影響

儒教と道教は、禅宗が形成される背景となる思想的土壌を提供しました。儒教は義務感や社会の調和を重視し、人々に道徳的な教育を施しました。一方、道教は自然と一体となることを重視し、内面的な平和を求める教えを広めました。これら二つの思想の影響が相互に作用し、禅宗独自の教育理念を形作る基盤となったのです。

1.3 禅宗の登場とその意義

禅宗は、6世紀から7世紀にかけて中国で誕生しました。インドからの仏教が中国に伝わる中で、特に「心」を重視する禅の教えが発展していったのです。禅宗は、直観的な理解や体験を重視するため、従来の経典に頼ることなく、自分自身の体験を通じて真理を追求することを教えます。それにより、禅宗は教育のあり方を根本から問い直し、実践を通じた学びが重要であることを示しました。

2. 禅宗の形成と中国文化への影響

2.1 禅宗の基本理念

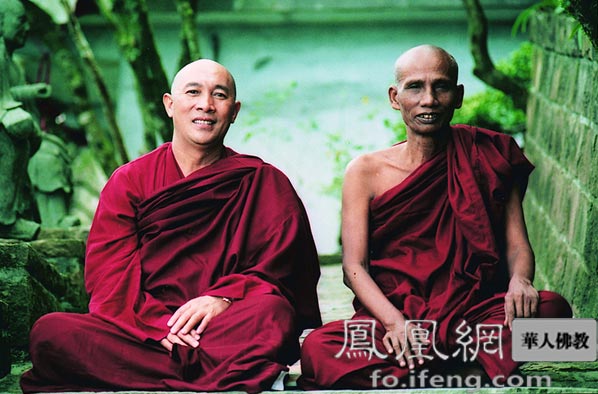

禅宗の基本理念は、自己の内面に目を向けることで真実を見出すことにあります。修行者は、座禅を通じて自分自身と向き合い、外部の雑音から解放されることで、心の静けさを得ることを目的とします。この過程で、自己の本質を理解し、他者との関係性を再構築するのです。禅宗の教えは、単に宗教的な枠を超えて、普遍的な人間の生き方に影響を与えています。

2.2 禅宗と中国文化の融合

禅宗は、中国文化のあらゆる側面、特に文学や美術に深い影響をもたらしました。詩人たちは、禅の考え方を取り入れ、心の平穏や自然との調和を表現しました。また、絵画においても、禅宗の教えが反映された作品が多く、たとえば、墨絵では自然の景色を通じて心の状態を描き出します。このように、禅宗は中国文化の重要な要素として、芸術の発展を促しました。

2.3 禅宗の美術・文学への影響

禅宗は、特に詩や絵画において、その精神を伝える重要な手段となりました。道元や白楽天といった禅僧や詩人たちは、禅の教えを自らの作品に昇華させ、深い哲学的な問いを投げかけました。また、禅に基づく美術は、簡素でありながら深いメッセージを持つ作品が多く、視覚的な表現を通じて禅の教えを広めました。このように、禅宗は中国文化全体に根付いた影響を与えています。

3. 禅宗の教育理念

3.1 禅の修行と教育の関係

禅の修行は、単なる瞑想ではなく、教育の一環として見ることができます。座禅や瞑想を通じて、自己を深く理解し、他者との関係をより良いものにするための手段とされています。このような視点から、禅の修行は物質的な知識の獲得だけでなく、内面的な成長や人間関係の改善にも寄与することを目的としています。

3.2 瞑想を通じた学びの意味

禅の瞑想は、静かに意識を集中させ、自分自身を見つめる重要な方法です。これによって、雑念を取り除き、思考をクリアにすることが可能となります。このプロセスは、学びにおいても重要であり、自分が何を学びたいのか、また、どうやってその知識を活かすのかを考える力を養います。結果的に、禅は学びを深めるための有効な手法として、教育現場でも注目されています。

3.3 禅的対話の重要性

禅宗の教育理念には、対話の重要性も含まれています。禅的な対話とは、単なる質問応答ではなく、相手の内面に踏み込むような深いコミュニケーションを指します。このような対話を通じて、お互いの理解が深まり、学びにつながるのです。教育の現場においても、禅的対話を取り入れることで、生徒間の交流や教師と生徒の関係性がより深くなり、学びの質が高まることが期待されています。

4. 禅宗の実践方法

4.1 座禅の実践

座禅は、禅宗の最も基本的な実践方法です。静かに座り、呼吸に意識を集中させることで、心の動きを観察します。これにより、思考をクリアにし、内面的な平和を得ることが目指されます。座禅は、日常生活の中で実践可能であり、ちょっとした空き時間を利用しても行うことができます。また、座禅を通じて心身の健康を促進することも期待されており、ストレス解消や集中力の向上にも寄与します。

4.2 日常生活における禅の応用

禅宗は、座禅だけでなく、日常生活にも応用が可能です。例えば、食事の時間や散歩の時間を禅的に過ごすことで、心を落ち着け、今この瞬間を楽しむことができます。家事や仕事においても、動作を丁寧に行い、自分の心に意識を向けることが大切です。こうした小さな実践が、日々の生活に豊かさをもたらし、心を穏やかに保つ助けとなります。

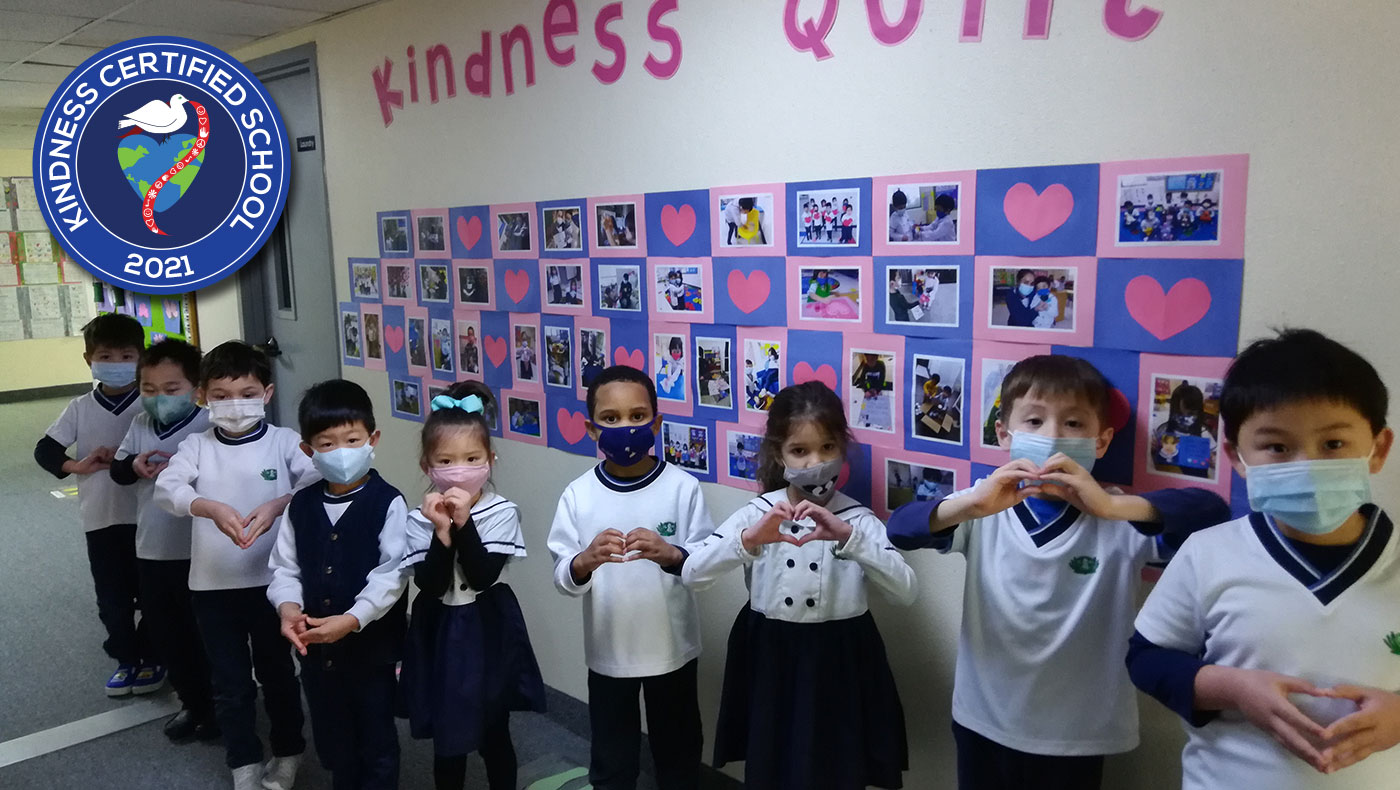

4.3 学校での禅教育の実例

最近では、学校現場での禅教育の取り入れが進んでいます。多くの学校で、朝の整列や授業の前後に座禅を行うプログラムが導入されています。このような取り組みは、生徒の集中力を高め、ストレスを軽減する効果があります。例えば、東京都内のある中学校では、毎朝の座禅の時間を設け、生徒たちがリラックスし、穏やかな心で一日をスタートできるようにしています。これにより、学業成績にも良い影響を与えているとの報告もあります。

5. 現代における禅の役割

5.1 禅と現代教育の接点

現代教育において、禅の考え方はますます注目されています。特に、ストレスマネジメントや感情の自己調整に関連する分野での可能性が探求されています。例えば、禅の瞑想を用いた教育プログラムが開発され、生徒の心の健康を支える取り組みが進められています。これにより、学業成績のみならず、社会性や情緒的発達も支援されることが期待されています。

5.2 禅のメンタルヘルスへの影響

近年、メンタルヘルスの重要性が増す中で、禅の実践が注目されています。心理療法やカウンセリングの手法として、禅の瞑想が取り入れられる例も増えてきました。具体的には、ストレスや不安感を軽減するために、禅的アプローチを用いた治療が行われています。これにより、多くの人々が心の平安を取り戻し、生活の質を向上させています。

5.3 国際的な禅の広がり

禅は、日本やアメリカ、ヨーロッパなど世界中に広がり、多くの人々に影響を与えています。特に、禅の瞑想は、ストレス解消や心の健康を求める人々に支持されており、さまざまなワークショップやリトリートの形で実践されるようになっています。また、禅的な思考法は、ビジネスやリーダーシップにおいても注目され、効率的な判断や決断を促す手法として評価されています。

終わりに

禅宗の教育理念と実践は、古代から現代にかけての中国文化の中で重要な役割を果たしています。座禅や瞑想を通じた内面的な探求は、学びの本質を問い直し、より豊かな人間関係や社会を築くための基盤となります。現代においても、禅の知恵は多くの人々にとって心の拠り所となり、教育、メンタルヘルス、さらには国際的な交流においてもその価値を発揮しています。今後も、禅の教えが多くの人々に広がり、心豊かな社会の実現に寄与することを期待しています。