荘子(Zhuangzi)は、中国の戦国時代(紀元前403年 – 紀元前221年)に生きた重要な哲学者であり、道教の発展に大きな影響を与えました。彼の思想は自然との調和を基盤としており、無為自然の重要性や人生の真理について深く探求しました。本記事では、荘子の生涯や思想、自然観、さらにその影響を詳しく解説し、現代における荘子の教えの意義について考察します。

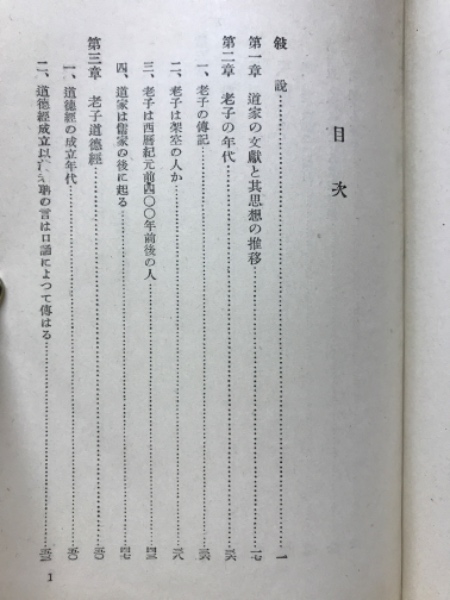

1. 荘子の生涯と時代背景

1.1 荘子の生い立ち

荘子は現在の中国の河南省にあたる地域で生まれたとされています。彼の生い立ちについては多くの伝説や神話が語られていますが、具体的な生年月日は不詳です。彼は当時の知識人層の中で育ち、さまざまな哲学や思想に触れた影響を受けたと考えられています。彼の名は「荘周」であり、「荘子」は彼の著作の名前に由来しています。

荘子の生涯は、戦国時代という混乱した時代背景の中で展開されました。この時代は、多くの国々が争いあい、権力争いと戦争が絶えない時期でしたが、それは同時に多様な思想が生まれ、人々が自らの哲学的探求を深める機会も提供していました。荘子はこのような環境の中で、自己の思想を構築し、後の哲学に大きな影響を与えることになります。

荘子は道教の思想の基盤となった人物の一人とされますが、彼は道教の教義を単に受け入れるだけでなく、独自の考えを発展させました。荘子の思想には道教的な要素が色濃く見られますが、彼はまた儒教やその他の哲学とも対話を持ち、独特の哲学体系を形成しました。

1.2 荘子が生きた時代の中国の状況

戦国時代は、政治的な混乱と不安定が続いていた時期であり、数多くの国が興亡を繰り返しました。この歴史的背景の中で、様々な思想が生まれ、これが荘子の哲学にも強く影響を与えました。特に、儒教や法家、陰陽家などの思想が盛んであり、これらの流派との対立や相互作用が荘子の思想の形成に寄与しました。

この時代の社会情勢は、戦争や貧困などの問題が根深く存在し、人々は生き残りをかけた苦しい状況に置かれていました。こうした現実の中で、荘子は人生の意味や人間の存在意義について考察し、自己を見つめ直すことの重要性を説きました。荘子の思想は、単なる理論に留まらず、実生活に根差した実践的な教えでもありました。

また、荘子は「無為」という概念を提唱し、人間は自然の法則に従うべきであると強調しました。これは、当時の競争社会において、一種の反抗の形でもあり、多くの人々に共鳴を呼びました。荘子の教えは、彼の生きた時代の人々にとって、精神的な支柱となるものでした。

1.3 荘子と道教の関係

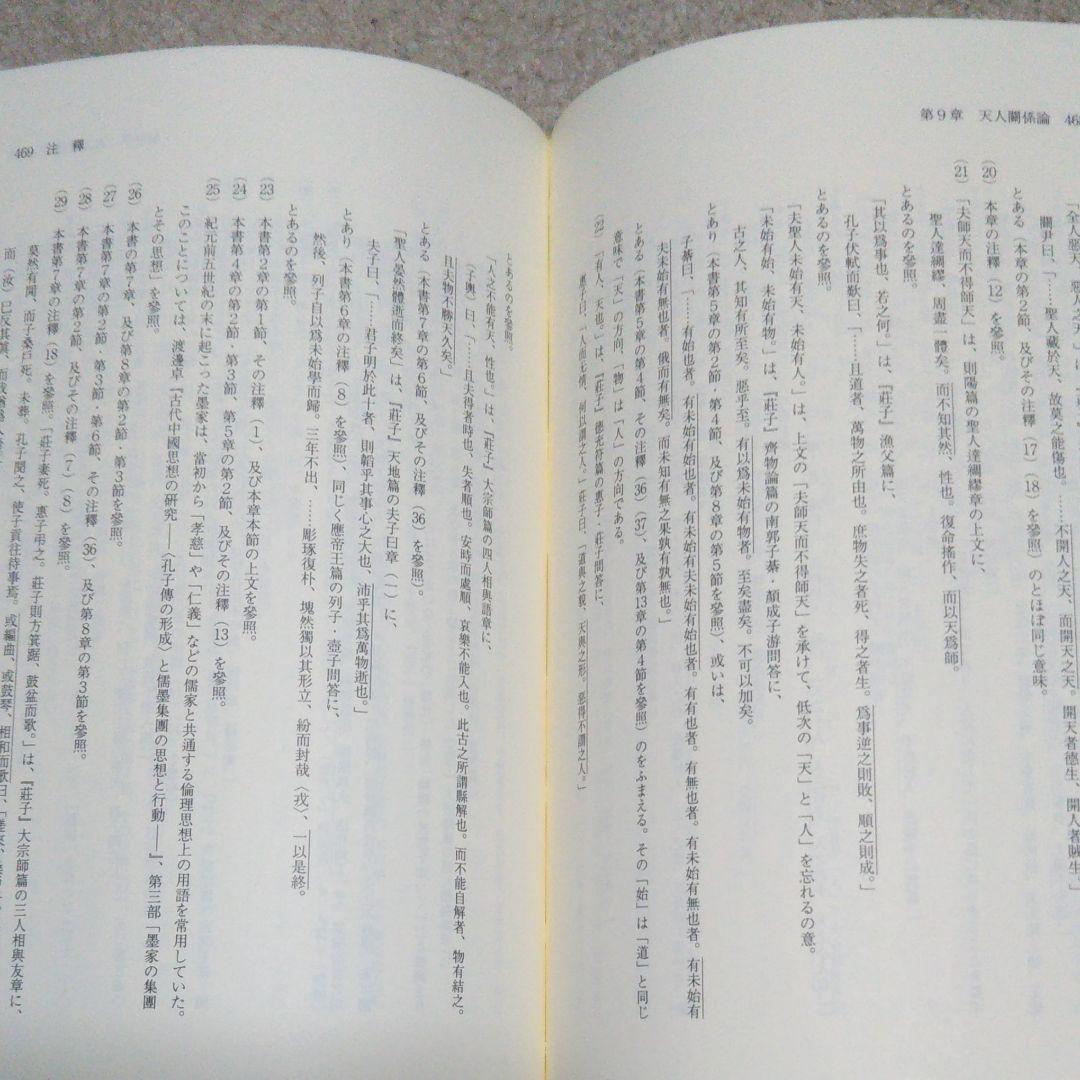

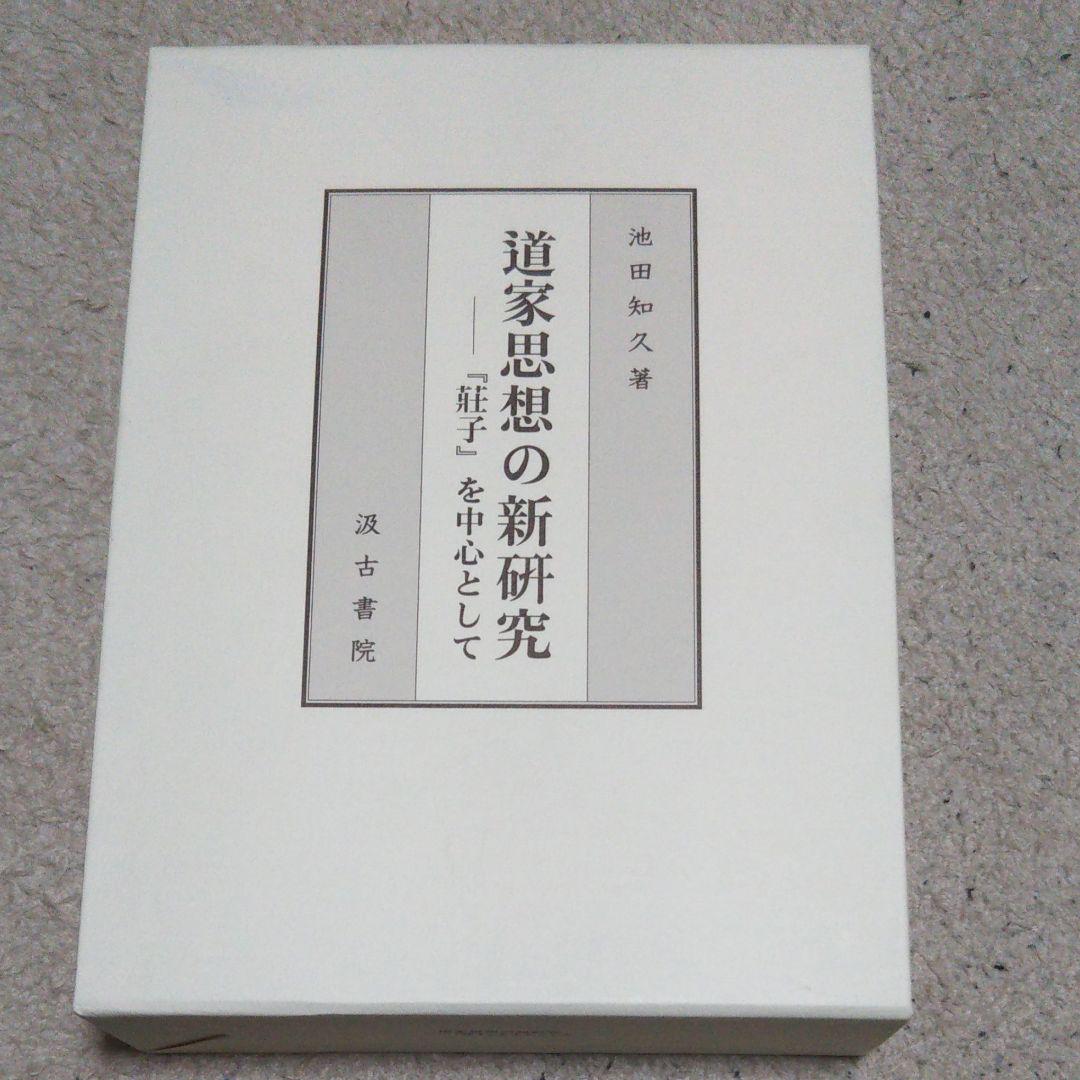

荘子の思想は道教における重要な要素となっており、彼の著作『荘子』は道教の基本的な教典の一つとされています。荘子自身が道教の創始者である老子と同時代に生きていたため、彼の思想と道教の教義は密接に関連しています。荘子の哲学は、道教の「道(タオ)」に重きを置き、自然と人間の調和を求める点で共通しています。

道教は自然を尊重し、無理に自然を支配しようとすることを避けますが、荘子もまた無為の重要性を説き、自然の流れに身を委ねることの大切さを語りました。荘子はこの点において、道教の思想の深化を促進し、自然観を哲学的に表現した人物として位置づけられます。

さらに荘子の思想は、道教の宗教的な側面にも影響を与えました。彼の教えは人々に自然の中での精神的な安らぎを見出させ、宗教的な修行や瞑想において重要な指針となりました。荘子の思想を取り入れた道教は、後の中国文化に大きな影響を与え、特に自然観や生命観の構築に寄与しました。

2. 荘子の主要思想

2.1 無為自然とその意義

荘子の最も中心的な概念である「無為自然」は、自然に従って生きることの重要性を示しています。「無為」とは、無理に何かをしようとせず、自然の流れに任せることであり、自己の内なる本質を見つめることが求められます。荘子は、過度の努力や競争によって人は苦しむと考え、物事を自然に任せることで、その本来の姿を理解することができると説きました。

たとえば、荘子は「水」の比喩を多用しました。水は、どんな形にもなり、柔軟に流れることで常に適応します。このように、私たちもまた水のように生きるべきだと彼は主張しました。無為自然の教えは、ストレスやプレッシャーが多い現代社会において、特に重要なメッセージとなります。

無為自然の意義は、自己の内面の静けさを見いだすだけでなく、他者との関係においても重要です。自然な状態で人と接することで、より良い人間関係を築くことができるのです。荘子は、このような視点から、人々が本来の自分を取り戻し、真の自由を得ることを促しました。

2.2 相対性の哲学

荘子のもう一つの重要な思想は「相対性の哲学」です。彼は、すべての物事は相対的であり、絶対的な真理は存在しないと考えました。これにより、異なる視点や意見を尊重することが重要であると説きました。例えば、荘子は「白と黒」、「大と小」、「善と悪」などの対立する概念を示し、それぞれの立場があることを認めました。

この概念は、彼の名言「魚は水の中で遊び、人間は地上で遊ぶ」として知られるものに具現化されています。この言葉は、人間は自分の環境によって制約され、ただそれにとらわれているだけだという示唆を持っています。つまり、私たちが持つ価値観や認識が相対的であることを理解することが、自身の成長につながるという考え方です。

相対性の哲学は、現代社会においても重要な視点として浮上しています。異なる意見や文化を受け入れ、対話を進めることの大切さは、国際社会における対話や理解を深めるために不可欠です。荘子の教えは、こうした相対性を意識することで、より平和で調和の取れた世界を築く手助けとなるでしょう。

2.3 夢と現実の境界

荘子は、夢と現実の境界についても深く考察しました。彼の有名なエピソード「夢の中の蝶」では、彼が夢の中で蝶に変身し、目が覚めたときに自分が蝶だったのか、蝶が自分だったのか分からなくなるという話があります。この話を通じて、荘子は現実と夢の境界が曖昧であること、そして我々の認識が状況に大きく依存していることを示しています。

この考え方は、人生の意味や自我の探求に関連して、とても深い意義を持ちます。私たちが生きる現実というものは、常に変動し、時には幻想的であることを認識することが必要です。このため、荘子の「夢と現実の境界」という教えは、個人が自分自身を理解し、自己を超えるための指針ともなり得ます。

また、夢と現実の境界を考えることで、自己のアイデンティティや存在意義についても再評価する機会を与えてくれます。現代社会では、自己理解や精神的成長が重要視されており、荘子のこの思想が持つ現代的な意義は計り知れません。このように、荘子の視点は、一見すると一過性の夢のように思える現実に対して、深い省察を促すものとなっています。

3. 荘子の自然観

3.1 自然と人間の関係

荘子は自然との調和を重んじ、その中で人間の役割を見出しました。彼によれば、人間は自然の一部であり、他の生物と同様に自然の法則によって生きています。この自然観に基づいて、荘子は人間が自己中心的な視点を捨て、自然との調和を結ぶことの重要性を説きました。

自然との関係を体現するために、荘子は自然のリズムに従うことを推奨しました。例えば、四季の移り変わりや生物の生態を観察し、それに基づいて自分自身の生き方を見直すことが大切であると説きました。このような教えは、現代の環境問題や持続可能性についても示唆を与えてくれるものです。

また、荘子は自然を単なる資源として捉えるのではなく、尊重し、畏敬の念をもって接するべきだと主張しました。この考え方は、今日の環境問題に対する哲学的な解決策を提供するものであり、持続可能な社会の構築に向けた指針としても重要です。自然との共生を重視する荘子の思想は、現在でも多くの人々に影響を与え続けています。

3.2 自然の調和とバランス

自然観における荘子のもう一つの重要な要素は、「調和」と「バランス」です。彼は、すべての存在が互いに支え合い、調和を保ちながら生きていると考えました。この考え方は、自然界のすべての生物が共存し、相互に依存していることを伝えています。

荘子の著作には、季節の変化や動物たちの行動を例にとり、自然のバランスがどのように保たれているかが描写されています。例えば、夏に多くの植物が繁茂することは、冬では枯れてしまうからこそ意味があるというように、それぞれの生命がその時期に応じて役割を果たしていることを示しています。このような自然のバランスを理解することは、人間社会においても重要です。

現代社会では、経済活動や開発が自然と衝突することが多いですが、荘子の教えは、持続可能な社会の実現に向けて、自然との調和を求めるためのヒントを与えています。自然とのバランスを考えることで、私たちはより豊かな未来を築くための道を見つけることができるのです。

3.3 自然を通じた真理の探求

荘子は、自然を通して真理を探求することの重要性を強調しました。彼にとって、自然は単なる物理的な存在ではなく、深い哲学的なメッセージを秘めています。自然観察を通じて、荘子は人間の存在意義や生きる意味を模索しました。例えば、彼は自然の中に存在する様々な生態系やその変化を観察し、そこから人生の教訓を引き出しました。

また、荘子の教えは私たちに、物事の本質を見抜く力を育むことを教えています。日常の中に自然が息づいており、それを観察することで深い洞察を得られることを彼は示しました。このような視点は、自己理解や精神的成長の手助けとなります。

自然を通じて真理を探求することは、現代においても重要なテーマです。環境問題や社会の課題に直面する中で、私たちは自然から学び、そこから洞察を得ることで、より良い未来を築いていくことが求められています。荘子の思想は、自然との深い対話を通じて、新たな価値観を発見するための指針として、今日でも多くの人々に受け継がれています。

4. 荘子の影響

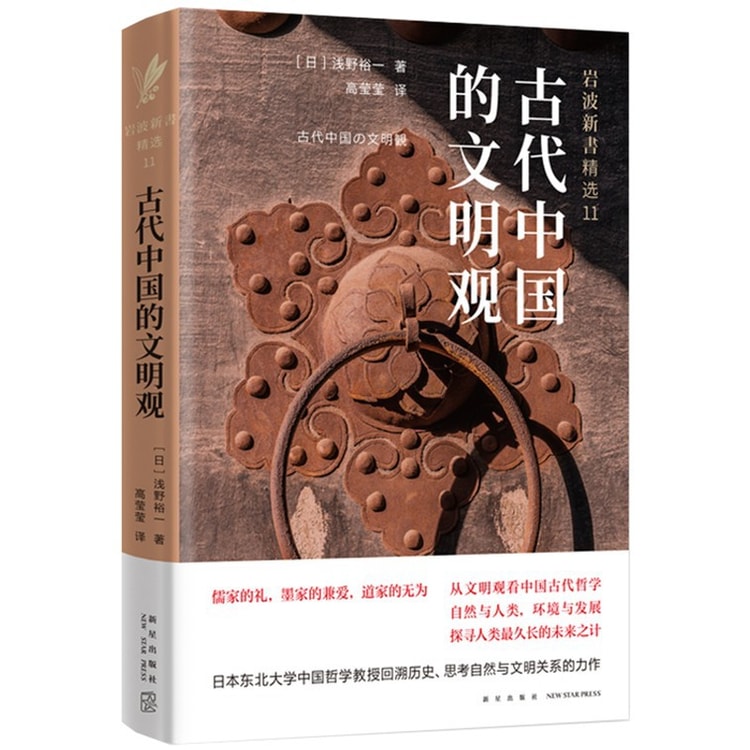

4.1 中国哲学への影響

荘子の思想は、中国哲学に多大な影響を与えており、彼の教えは特に道教の形成に寄与しました。荘子の「無為自然」の概念は、道教の核心を成すものであり、以降の道教思想に重要な影響を及ぼしました。彼の思想はまた、儒教とも対話を重ね、不確かさや相対性についての理解を深化させる役割を果たしました。

荘子の教えは、後の時代の哲学者たちによっても引用され、彼の思想は長い間思想界で活用されました。特に宋代以降、荘子の作品は新たな解釈を受け、儒教と道教の融合において重要な位置を占めることになりました。こうして荘子の思想は、さまざまな哲学者や流派にインスピレーションを与え続けています。

4.2 東アジアの思想への波及

荘子の影響は、中国にとどまらず、東アジア全体に波及しました。日本や韓国、ベトナムなどの地域においても、荘子の教えは深く根付いています。特に日本の禅宗や神道において、荘子の思想は自然との調和や無為の概念として取り入れられています。これにより、荘子は東アジアの文化や思想において重要な役割を果たしてきました。

また、荘子の思想が東アジアの美学にも影響を与えたことは注目に値します。例えば、折衷の美学や庭園文化において、自然との調和を重視する荘子の理念が反映されています。これによって、自然を取り入れた風景は哲学的なメッセージを持つものとして評価されるようになりました。

さらに、荘子の思想は文学にも影響を与え、古典文学や詩において彼の名言や概念がしばしば取り上げられています。このように、荘子の考えは文化的な伝統の中で多様な形で表現され、継承されてきたのです。

4.3 現代における荘子の思想の再評価

現代において、荘子の思想は再び注目を浴びています。特に、環境問題や精神的な成長、自己理解に対する関心が高まる中で、荘子の教えが新たな解釈や応用を受けています。彼の「無為自然」や「相対性の哲学」は、ストレスの多い現代社会において、内面的な安らぎや調和を求めるための道標となっています。

また、荘子の思想は精神面だけでなく、経済や社会問題に対する解決策としても考察されています。彼の教えは、人間中心の思考から脱却し、自然との調和を重視することで、持続可能な社会を構築するためのヒントを提供しています。このことから、現代人に対する荘子のメッセージは、非常に重要な意義を持っているのです。

さらに、荘子の教えは、日常生活における実践的な指導原則としても評価されています。「無為自然」を実践することで、心の平穏を得たり、人間関係においてより豊かな調和を築くことができると、多くの人々が実感しています。このように、荘子の思想は、現代の諸問題を解決するための新たな視点を提供し続けているのです。

5. 荘子の思想の現代的意義

5.1 環境問題と荘子の教え

現在、私たちが直面している環境問題は、荘子の思想によって示された自然との調和の必要性を再認識させるものです。彼が説く「無為自然」の概念は、自然を尊重し、その中で生活することの大切さを教えています。今、私たちに求められているのは、自然の仕組みを理解し、それに従った生活を実現することです。

荘子の思想は、環境問題に対する哲学的なアプローチを提供します。自然を畏れ、共存することの大切さを教えることで、私たちはより持続可能な選択をすることができます。例えば、食生活の選択やエネルギー使用の方法など、日常生活においても自然との調和を意識することが重要です。

また、荘子の教えは、地球温暖化や生態系の破壊に対する警鐘として機能します。人間の活動が自然に与える影響を考慮し、全体としての調和を大切にすることが、私たちの未来を守るために必要だという教えは、ますます重要となっています。

5.2 精神的成長と自己理解

荘子の思想は、人間の精神的成長や自己理解においても重要な指針となります。彼の「無為自然」や「夢と現実」の教えは、自己を見つめ直し、内なる平和を得る手助けをします。現代の人々は、競争やストレスの中で自己を見失いがちですが、荘子はその対極にある生き方を提案しています。

この思想は、瞑想やマインドフルネスなどの実践にも通じます。荘子は、静寂の中で自己を見つめることで、真の自己を発見することができると説きました。実際に、多くの人が彼の考えを通じて、内面の成長や精神的な安らぎを得ることに成功しています。

また、荘子の思想は、自己理解を深める手助けともなります。それぞれの人が持つ価値観や考え方が相対的であることを理解することで、他者との関係においてもよりオープンになり、豊かな人間関係を築くことが可能です。このように、荘子の教えは、個人の成長に役立つだけでなく、社会全体の調和にも寄与するのです。

5.3 生活への実践的応用

荘子の思想は、私たちの日常生活においても実践できる形で応用されるべきです。彼の教えを通じて、自然との調和を保ちながら暮らすことや、無理なく自分を表現することの大切さを学ぶことができます。具体的には、ストレス管理や時間管理、さらには対人関係においても荘子の教えが生かすことができるのです。

例えば、仕事や学校で忙しい日常を送る中で、荘子の「無為」の概念を取り入れることで、感情的な疲労を軽減することができます。競争の激しい環境においても、心を穏やかに保ちながら、自分らしいリズムで生活することが可能です。

さらに、荘子の教えを日々の生活に反映させることで、創造性や柔軟性が向上します。彼の哲学は、私たちが固定観念にとらわれず、新しいアイデアや視点を受け入れる手助けとなります。このように、荘子の思想は精神的な成長だけでなく、実生活を豊かにするための実践的な指針を提供しているのです。

終わりに

荘子の思想と自然観は、単なる哲学的な探求にとどまらず、私たちの生き方や社会との関係を深く考え直すための貴重な教えを提供しています。彼の無為自然や相対性の哲学は、現代の環境問題や人間関係の在り方に新たな視点をもたらし、持続可能な未来を築くための指針となるでしょう。

荘子の教えは、自然との調和を尊重し、精神的な成長を促進するための大切な教訓を私たちに与えてくれます。今後も彼の思想を理解し、日常生活に応用することで、より良い世界を創造する手助けとなることでしょう。荘子の哲学は、私たちが生きる意味や人間としての本質を見つめ直すための重要な鍵として、未来へと引き継がれていくのです。