仏教は、中国の文化や思想において重要な役割を果たしてきました。その影響は宗教的な面だけでなく、政治、哲学、社会においても広く及んでいます。この文章では、中国思想の起源から仏教の教え、そしてその政治的役割について詳しく探っていきます。仏教が中国の政治とどのように交わり、どのような影響を与えてきたかについて深く理解することは、中国の歴史や文化を理解する上で非常に重要です。

1. 中国思想の起源

1.1. 古代思想の背景

中国思想の起源を探ると、まず古代の信仰体系や哲学が浮かび上がります。古代中国は、さまざまな民族や文化が混在していて、各地で異なる思想が生まれていきました。特に、農耕社会が発展する中で、祖先崇拝や自然崇拝の思想が根づきました。これらの信仰は、社会の秩序を保つための道徳や倫理観を形成する基盤となります。

1.2. 道教と儒教の出現

紀元前5世紀頃、道教と儒教が中国思想の中心的な役割を果たすようになります。儒教は孔子によって創始され、倫理や道徳、社会秩序を重要視しました。一方、道教は自然との調和を重視し、長生きや無為自然の教えを説いています。この二つの思想は、中国社会の価値観や文化、さらには政治的体制にも大きな影響を与えました。

1.3. 仏教の伝来と影響

仏教は、紀元前1世紀頃にインドから中国に伝わりました。当初、仏教は異質な思想として受け入れられましたが、その教えが持つ普遍性や、苦しみからの解放を求めるメッセージは、中国人の心を捉えました。特に、対立する思想である道教や儒教との相互作用を通じて、仏教は次第に中国の文化の一部として根付いていくことになります。

2. 中国思想の発展

2.1. 統一王朝と思想の変遷

中国では、統一王朝の成立とともに、思想も大きな変化を迎えます。特に、漢王朝の時代には儒教が国教として重用され、政治における価値観を決定づけました。しかし、この時期にも仏教は着実に支持を増し、寺院が建立されるなど、その存在感を増していきます。儒教が家族や社会の秩序を重視するのに対し、仏教は個人の内面的な救済を追求するため、対照的な思想として認知されました。

2.2. 唐代における仏教の繁栄

唐代(618-907年)は、仏教が中国史上最も栄えた時代とも言えます。政府は仏教寺院を支持し、多くの僧侶が出世し、文化や政治に大きな影響を及ぼしました。この時期、中国における仏教の教えや思想が急速に進化し、多様な宗派が誕生しました。またウイグル族や吐蕃国からの影響も受け、仏教は国際的な宗教としても発展を遂げました。

2.3. 宋代の哲学的探求

宋代(960-1279年)には、孔子の教えを再評価する動きや、仏教と儒教を融合させる新しい哲学が生まれました。特に、朱子学は仏教の哲学的要素を取り入れ、現実世界との関係を重視した考え方を展開しました。このように、仏教は儒教や道教と相互作用しながら、中国思想全体の発展に寄与しました。

3. 思想と政治の関係

3.1. 儒教が政治に与えた影響

儒教は長い間、中国の政治体制の基盤となってきました。その教えは、倫理的なリーダーシップや徳のある統治を重視し、官僚制度を支える役割を果たしました。儒教の思想は、統治者が民衆とどのように結びつくべきかを示し、古代から近代にかけて、中国の政治制度や行政府の運営に深く浸透しています。

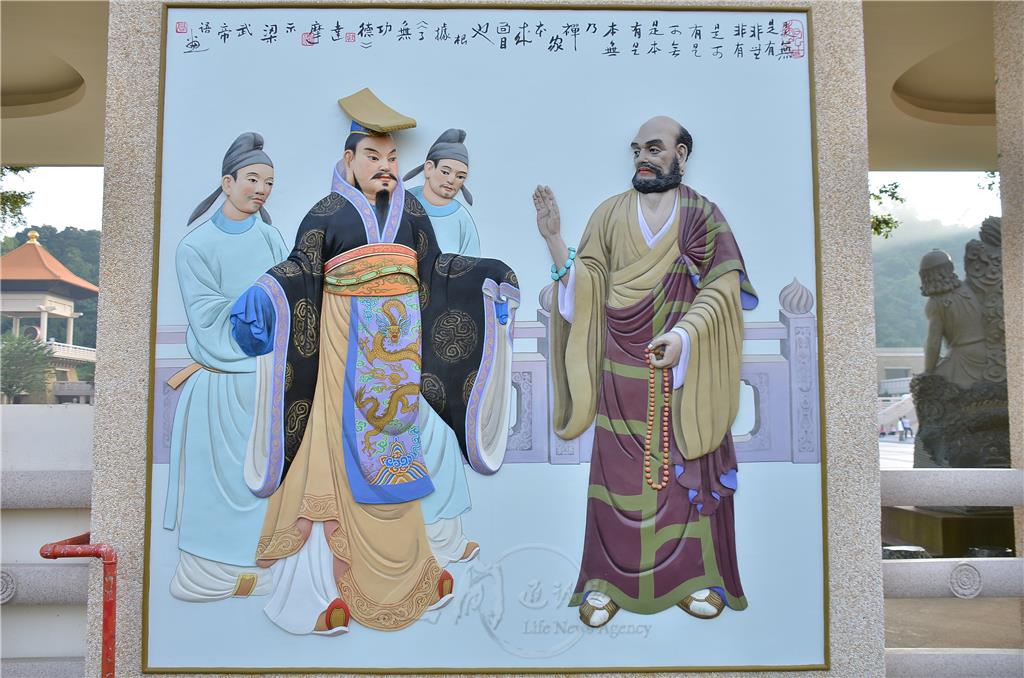

3.2. 仏教の政治的利用

仏教もまた、政治的な文脈で利用されることがありました。特に、皇帝や権力者たちは、仏教の教義を利用して自らの正当性を強化することに努めました。例えば、皇帝が仏教寺院を建立することで、人民に対する施しや慈悲の象徴として評価され、自らの統治を強化する手段となったのです。このような利用は、仏教の信者だけでなく、一般市民に対しても影響を与えました。

3.3. 道教と権力の結びつき

道教もまた、歴史的に政治と密接な関係がありました。特に皇帝との結びつきが強く、道教の教えに基づく儀式や祭りが体系的に行われました。このような道教の影響を受けた政治体制は、仏教と並ぶ重要な存在として中国社会に位置付けられました。

4. 仏教の教え

4.1. 仏教の基本的な教義

仏教は、苦しみの原因を理解し、それを克服するための道を示す教えです。基本的な教義には、四つの真理(苦、集、滅、道)が含まれています。これにより、信者は自らの内面的な成長を図り、悟りを目指すことが促されます。仏教の教えは、日常生活における倫理観や行動指針として、広く受け入れられています。

4.2. 菩薩道と慈悲の概念

仏教の中でも特に重視されるのが「菩薩道」の教えです。菩薩とは、自らの悟りを求めながらも、他者の救済を第一に考える存在です。この考え方は、個の利益だけでなく、社会全体の幸福を追求する倫理観を育てます。この精神は、中国の社会においても深く浸透し、多くの人々に影響を与えています。

4.3. 仏教の倫理観と社会的影響

仏教の教えは、個人の内面的な探求だけでなく、社会的責任にも焦点を当てています。例えば、貧しい人々や困っている人々への施しや、慈悲の心を持つことが説かれています。このため、仏教徒による慈善活動や社会奉仕が促進され、中国社会における倫理観の構築に寄与しています。

5. 仏教の政治的役割

5.1. 宗教と国家の関係

仏教は、中国において宗教と国家の密接な関係を築いてきました。特に、皇帝や政治家たちは仏教を利用して、国家の安定や民衆の団結を図りました。国家の安定を図るために、仏教が果たす役割は非常に大きく、宗教的な儀式や祭りが国家の行事として行われました。

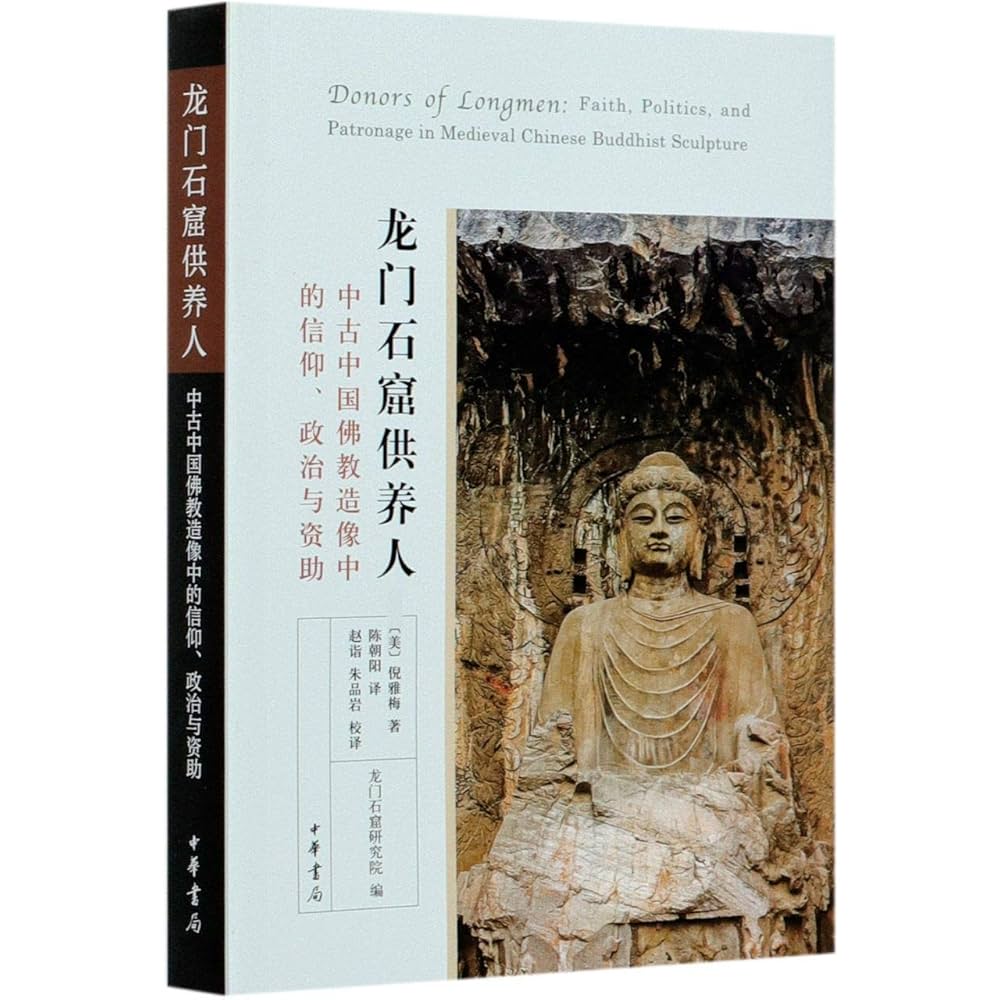

5.2. 仏教寺院の政治的機能

仏教寺院は、単なる宗教的な施設ではなく、政治的な機能を持つ場でもありました。多くの寺院は、地方の権力構造や経済の中心として機能し、さまざまな社会的活動が行われました。このような寺院の役割は、信徒だけでなく地域社会全体に影響を与えており、寺院と政治の連携は継続して行われてきました。

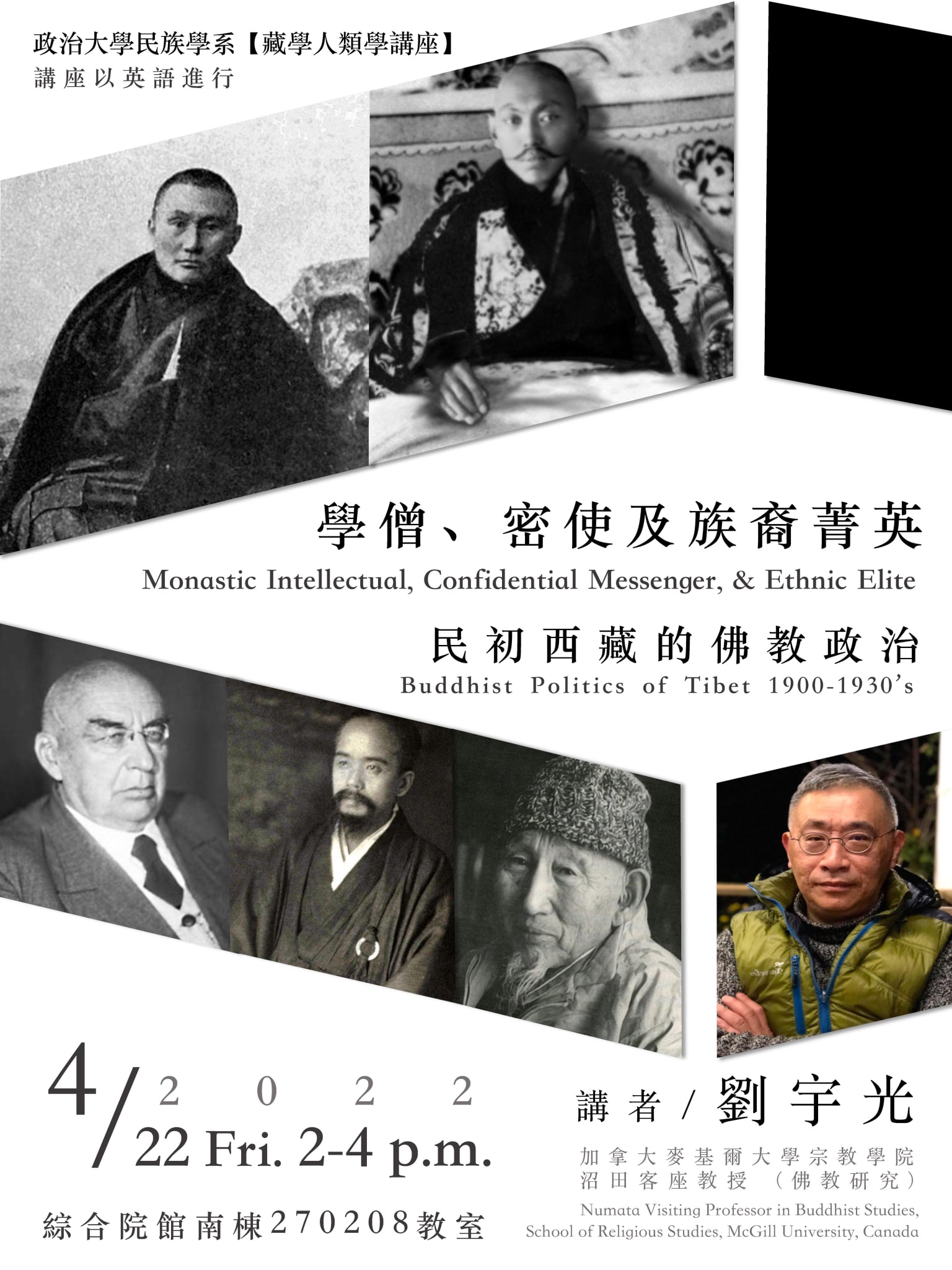

5.3. 名僧と政治家の関係

名僧たちは、しばしば政治家と深い関係を持ち、彼らのアドバイザーとしても活躍していました。例えば、唐代の名僧である玄奘は、仏教の教えを広めるだけでなく、国家政策にも影響を与えました。このように、仏教は政治の場にも波及し、名僧と政治家の関係が時には歴史の転換点となることもありました。

6. 結論

6.1. 中国思想と仏教の相互影響

仏教の教えは、中国の思想体系全体に大きな影響を与えただけでなく、儒教や道教とも相互に影響を与えてきました。このような相互作用が、中国思想の豊かさや深さを生み出し、文化を多様にする要因となりました。これにより、仏教は単なる宗教的信仰を超え、中国社会全体における倫理観や価値観の形成にも寄与しました。

6.2. 現代における仏教の役割

現代の中国においても、仏教は依然として多くの人々に信仰され続けています。経済発展や社会の変化にともなって、仏教の教えはストレスや不安を抱える現代人にとって、心の安寧を求める手段となることが多いです。また、宗教間の対話や国際交流においても、仏教は重要な役割を果たしています。

6.3. 今後の研究の展望

今後の研究においては、仏教が中国の社会に与えた影響をさらに深堀りし、他の宗教や思想との相互作用を探ることが重要です。特に、科学技術が進展する現代において、仏教の教えをどのように活用するか、そしてその社会的役割がどのように変化していくかといった点は、今後の研究の大きなテーマとなるでしょう。

終わりに、仏教は中国文化や思想において多様な役割を果たし続けており、その教義や実践は時代を超えて影響を与えています。今後の研究や議論を通じて、その奥深い世界をさらに探求し、多くの人々に理解されることを望みます。