国家と個人:思想の対立と政治的合意

中国の思想は、古代から現代にかけて、国家と個人の関係について深く考察され、多様な視点が存在します。この関係は、中国の歴史や文化において重要なテーマであり、時代ごとに変遷してきました。国家が個人に対して持つ権威と、その中で個人が享受する自由についての対立は、さまざまな思想家たちによって議論されてきました。この文章では、中国思想の起源と発展、思想と政治の関係、国家と個人の対立、そして政治的合意の形成について詳しく考察します。

1. 中国思想の起源

1.1 古代哲学の基礎

中国の古代哲学は、紀元前6世紀から紀元前3世紀にかけて形成されました。この時期、さまざまな思想が生まれ、人々の価値観や社会の基盤を築く要素となりました。特に、儒家、道家、法家の三大思想は、中国の思想体系において重要な役割を果たしました。儒家は、社会秩序や倫理を重視し、家族や社会における道徳的な関係を強調しました。一方で、道家は自然との調和や、個人の自由を重視する姿勢が特色です。法家は、国家の強化や秩序の維持を目的とした厳格な法制度を支持しました。

これらの思想は、単に哲学的な議論に留まらず、当時の政治構造や社会制度に深く影響を与えました。例えば、儒教が国家の基本理念として採用された際には、官僚制度や教育制度に大きな変革がもたらされました。儒教の教えは、政治家や官僚の道徳的責任を強調し、国家の安定を図る手段として用いられました。

それに対して、道教の思想は、個人の自由や内面的な平和を重視するため、国家の権力に対して批判的な立場をとることが多かったです。このように、古代中国における哲学的な議論は、国家と個人の関係を考える上で欠かせない要素となっていったのです。

1.2 儒教と道教の成立

儒教と道教の成立は、中国思想の中で特に注目されるべき点です。儒教は、孔子(公孫)によって体系化され、社会の秩序や和の維持、そして人々の道徳的な行動を中心に据えています。儒教の教えは、家族の重要性や先祖への敬意を強調し、個人は家族や社会に対して責任を持つ存在とみなされます。この考え方は、国家に対しても同様であり、天子(皇帝)を「父」と見立て、国民はそれに従うべきだという思想が広まりました。

道教は、老子や荘子によって形成され、宇宙の自然法則や無為自然の重要性を説いています。道教は、個人の内面的な成長や自然との調和を重視し、権力や武力による支配に疑問を投げかけます。このように、儒教と道教は互いに補完し合いながらも、国家と個人の関係に対して異なる視点を提供しています。

儒教が政治理念の基盤として確立されたことで、国家が個人に対して持つ権威が強化され、この時期の中国社会はその影響を色濃く受けました。一方、道教の思想は、個人の自由な発展や精神的な成長を追求するための道筋を示すものとして存在し続けました。これにより、中国の哲学は国家と個人が交差する分野で深い議論を促進しました。

1.3 法家思想の影響

法家思想は、漢代以前の戦国時代に商鞅や韓非子により発展し、国家の管理や法律の重要性を強調しました。法家の理念では、法律に従うことと社会秩序の維持が重要視され、個人の自由や道徳的行動よりも国家の強化が優先されたのです。この考え方は、法律に基づいた厳しい統治を実現することを目指し、実際に秦の始皇帝の時代には、法家の思想が国家の基本方針として採用されました。

法家の思想は、儒教とは対照的なアプローチを取り、法律と規則が社会の基盤を形成するという立場を強調します。つまり、個人は国家の利益のために存在し、矛盾した行動を取った場合には厳罰に処されるべきだという思想です。このような思想は、個々人の自由を制限し、国家の権威を強化する結果となります。結果として、国家と個人の関係においても、法家の影響が色濃く現れました。

法家思想は、後の中国の政治制度においても大きな影響を与え、特に中央集権的な体制を支える基盤として機能しました。国家が個人に対して持つ権力の正当性を提供し、政府と民衆の関係を一方的に構築する助けとなったのです。このように、法家は国家と個人の対立を深化させ、その後の思想や政治の変遷に多大な影響を及ぼしました。

2. 中国思想の発展

2.1 宋代の新儒教

宋代(960年 – 1279年)の新儒教は、古代の儒教を再評価し、その原則を現代化する動きとして位置づけられています。新儒教の主な思想家である朱子(朱熹)は、儒教の教義を体系化し、理(理性)と気(物質)という二元論のもとで宇宙の構造を説明しました。この理論は、儒教が持つ道徳や倫理に科学的な基盤をもたらし、個別の人間と宇宙全体との関係を新たに捉え直す契機となりました。

新儒教は、国家と個人の関係についても独自の視点を提供しました。朱子は、家族や社会のための道徳的な行動が国家の繁栄につながるとし、公的な義務と個人の自由が相互に補完し合う関係を強調しました。彼の思想は、国家権力が道徳的価値観に基づく政治を行うべきだという視点を持ち、個人と国家の調和を求めるものとなりました。

この時代の思想は、道教や仏教との交流を通じて、一層多様性を増しました。新儒教は、中国文化の中で学問・道徳・政治がいかに結びついているかを探求し、その探求が国家と個人の関係にどのように影響するのかを考察しました。その結果、国家と個人の対立は一層複雑なものとなっていったのです。

2.2 明清時代の思想変遷

明代(1368年 – 1644年)と清代(1644年 – 1912年)は、中国思想が多様化し、さまざまな流派が登場した時代です。この時期、儒教は依然として支配的な思想であり続けましたが、思想の自由な展開が見られました。特に、明代には陸象山や王陽明などの思想家が登場し、「心即理」の考え方をもとに内面的な道徳を重視しました。彼らは、心の作用が道徳的行動にどのように影響を与えるかを追求し、個人の内面的な自由と国家の義務を再評価しました。

清代には、儒教と道教、仏教の融合が進み、新しい哲学的視点が生まれます。この時期、個人の自由や権利についての考察が重要視されるようになり、人民の福祉や社会の安定が国家の根本的な使命と見なされるようになりました。これにより、国家の権威と個人の権利についての対立が新たな形で浮かび上がることとなります。

また、西洋思想の影響を受けることで、個人の権利や自由についての議論も活発化しました。この流れの中で、中国の思想はより包括的で多様なものとなり、国家と個人の関係における新たな理解を生み出す要素となります。その影響は、明清時代の思想史に深く刻まれることになります。

2.3 現代思想の多様化

近代以降、中国思想は急速に変化し、多様化することが求められる時代に突入しました。西洋の近代思想や科学の影響を受け、個人主義や自由主義といった価値観が台湾や香港、日本などの歴史的文脈の中で研究されるようになりました。この新しい潮流は、中国国内でも広がり、教育やメディアを通じて広く受け入れられるようになりました。

毛沢東の時代、共産主義の理念に基づく新たな思想が成立し、国家と個人の関係は根本から変わることとなりました。国家は労働者や農民の利益を代表するとし、個人の権利は国家全体の前に置かれることが強調されました。これにより、個人の自由が制限され、多くの人々が国家の利益のために犠牲となったという暗い歴史も存在します。

一方で、改革開放政策以降は、経済的な自由が求められ、個人の権利や自由の観点からの議論も活発になっています。特に、若い世代の中には国際的な価値観や民主主義に対する関心が高まっており、国家と個人の関係に対する理解が新たに形成されています。このように、中国の現代思想は、多様な視点が交差することで、国家と個人の関係をより複雑かつ豊かにしています。

3. 思想と政治の関係

3.1 思想が政治に与える影響

思想と政治は、古代から今日に至るまで密接に結びついてきました。特に、中国においては、儒教の教えが政治理念として重視され、国家の運営に深く関与してきました。儒教の「仁愛」や「礼」などの倫理的価値観は、政治家たちの行動や判断に大きな影響を与えました。政治は、儒教の教えに基づく道徳的リーダーシップの必要性が強調され、統治の正当性に対する国民の信頼を確保する手段とされていました。

また、道教や法家の思想も、時折政治的な側面から引用され、国家の運営手法に影響を与えました。特に法家の厳格な法律主義や国家権力の強化は、政治的な安定を維持するための手段として理解されました。これにより、国家と個人の関係においては、思想が政治的現実に直接的な影響を及ぼすことが多くありました。

近代以降、特にマルクス主義が広がる中で、思想は新たな変化を遂げました。革命の思想が政治の根幹を成し、国家権力を掌握した後は、思想の強化が政治的な正当性となり、国家と個人の関係も一変したのです。このように、思想と政治は歴史を通じて相互に影響し合い、変化を遂げてきました。

3.2 政治が思想に与える影響

政治の変化は、思想にも大きな影響を与えることがあります。特に、中国の歴史においては、政治が思想を支配するケースが多く見られました。共産主義政権下では、国家は公式なイデオロギーを駆使し、それに沿った思想を優遇する一方で、反対意見を抑圧する施策を講じました。これにより、思想家や学者は国家の指導下でしか研究や教育ができず、自由な思考が制限されてしまったのです。

政治による思想のコントロールは、特に文化大革命の時期に顕著でした。この時期、伝統的な思想が否定され、新しいマルクス主義思想や毛沢東思想に基づいた教育が行われました。これにより、国民は国家の政策に従わざるを得なくなり、個人の思想が圧迫されました。結果として、多くの有識者や伝統的な思想家たちが迫害を受け、その教えが失われる事態となったのです。

近年では、改革開放以降の経済発展に伴い、新しい思想の表現が許可されるようになりました。しかし、それでも国家が政治的安定を重視するあまり、思想の自由が完全には保障されず、現代の思想は依然として政治の影響を受けることが多いです。従って、政治が思想に与える影響は、中国の歴史において非常に重要なテーマとなっています。

3.3 思想家と政治家の相互作用

思想家と政治家は、歴史の中で常に互いに影響し合う存在です。中国の歴史において、思想家は時に政治的な役割を果たし、また政治家は思想家が構築する思想を政策に反映する形で相互に作用してきました。古代から近代に至るまで、数多くの著名な思想家が政治の場に身を投じ、その影響力を発揮しました。

例えば、朱子の思想は、元代や明代において国家の筆頭哲学として重視され、政治家たちはその教えに基づいて政策を展開しました。朱子による道徳や教育の重要性が強調されたことで、教育制度や官僚制度が整備され、国家運営に大きな影響を与えたのです。このように、思想家の理念が実際の政治に反映されることで、国家と個人の関係はよりスムーズに形成されました。

一方で、歴史的には政治家が思想に対して抑圧的な姿勢を持つことも多く、特定の思想が国家の公式アプローチとなることもあります。特に共産主義政権下では、反体制的な思想を持つ知識人が迫害され、思想の自由が制限されました。これにより、国家と個人の関係が対立する場面が見受けられるようになりました。

このように、思想家と政治家の関係は相互依存的であり、国家と個人の関係においても重要な役割を果たしています。思想の新しい展開や更新は政治的な変化を促進し、また政治の変化は思想の発展にも影響を与える。これが、国家と個人の関係においてさらに複雑さをもたらし、豊かな議論を生む背景となっているのです。

4. 国家と個人の対立

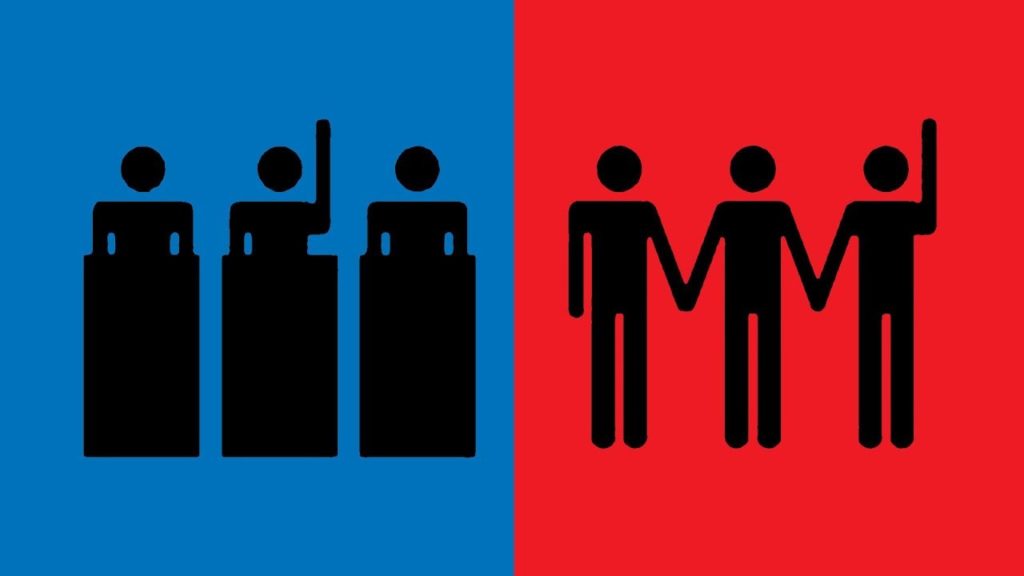

4.1 国家の権威と個人の自由

国家と個人の対立は、思想的にも政治的にも深い根を持つテーマです。その基盤には、国家の権威と個人の自由という二つの価値が存在し、常に緊張関係を持つことがしばしばです。特に中国においては、儒教の教義に基づく国家権力が個人の自由を制限する場面が歴史を通じて見られました。これは、個人が国や社会の一員としての義務を優先される場合が多いことを示しています。

たとえば、儒教の教えによれば、国家に従うことが道徳的な行動とされ、個人は社会との協調を重視せざるを得ない状況が生まれます。このような考え方が根付くことで、個人は国家権力の一部として位置付けられ、個人の権利が国家の利益の遂行に従属する形となるのです。特に、古代の官僚制度や法律、朱子学の影響は、個人の望みを犠牲にしてでも国家の利益を優先させる傾向に拍車をかけました。

このように、国家の権威と個人の自由之间に存在する対立は、時に激化し、さまざまな形で社会問題を引き起こすことがあります。歴史的な事例としては、思想弾圧や言論の自由に対する制限が挙げられ、個人が自己表現する権利を奪われる状況が続くことがあったのです。

4.2 歴史的事例分析

国家と個人の対立を考える上で、多くの歴史的事例が参考になります。たとえば、文化大革命(1966年 – 1976年)は、国家の権威が個人の自由に対してどのように圧迫を加えたかの最たる例です。この期間、国家の公式イデオロギーに反する者は厳しく弾圧され、多くの知識人や思想家は迫害を受けました。個人の思想や意見は無視され、国家の整合性が優先された結果、社会全体が混乱に陥ったのです。

また、経済改革の時代においても、国家と個人の対立は顕在化しました。改革開放以降、市場経済の導入や個人の権利の重要性が議論されたものの、依然として国家の管理が行われ、個人の自由は制限されるケースが見られました。特に、個人の表現の自由や集会の自由に対する抑圧は社会問題となり、いくつかの抗議活動が発生する結果となりました。

このような歴史的事例を通じて、国家の権威と個人の自由との対立は単なる理論的な議論ではなく、実際の政治的利益や社会的状況に深く根差した重大な問題であることが浮き彫りとなります。その影響は、現代の中国においても依然として続いています。

4.3 現代における対立のmanifestation

現代の中国では、国家と個人の対立はさまざまな形で表れています。SNSの発展や情報化社会の進展に伴い、個人は自分の意見を広く発信できるようになりました。しかし、国家当局は情報の統制を行い、特に政府に批判的な意見や活動は厳しく調査・制約の対象となります。このように、個人の自由が広がる一方で、国家はその制限をメーカーでも強化し続けるというパラドックスが生じています。

また、香港や新疆ウイグル自治区における状況は、国家と個人の関係における対立の顕著な例です。これらの地域では、国家の治安維持の名のもとに個人の自由が制限され、国際社会からの批判を受ける事態となっています。国家による監視や弾圧が強まり、個人が自分の意見や信条を自由に表現することが難しい状況があります。

このような現象は、国家と個人の対立が現代の中国においても続いていることを示しています。個人が自由を求める一方で、国家は安定や統一を重視するため、両者の関係はますます複雑な形で展開されています。国家と個人の対立は今後の中国社会における重要なテーマとして、引き続き注目されることでしょう。

5. 政治的合意の形成

5.1 合意形成のプロセス

国家と個人の間に存在する対立を解消するためには、政治的合意の形成が重要です。合意形成には、多様な意見を持つ個人やグループが議論を行い、共通の理解を求めるプロセスが含まれます。このプロセスは、一方的な国家の政策に対抗する個人の権利を尊重しながら進行する必要があります。

中国においては、政府が行う合意形成のプロセスは官僚主義的であり、時に上からの強制的な合意が強いられることがあります。これは、国家が個人を重視することなく、国家の利益を最優先にする場合に生じる現象です。合意形成が不十分な場合、社会的な対立や不満が高まり、政治的な安定を脅かすことにもつながります。

したがって、本当の意味での合意形成は、多様な声が平等に反映されていることが求められます。投票やパブリックフォーラム、社会的な集まりを通じて、意見を交わし合い、共通の目標を見出すことが理想です。このようなプロセスを通じて、国家と個人が共存できる関係を築く道筋が見えてくるのです。

5.2 公共の福祉と個人の権利

合意形成において考慮しなければならないのが、公共の福祉と個人の権利とのバランスです。公共の福祉とは、社会全体の利益や安定を守ることを指し、これを実現するためには国家による規制や統治が欠かせません。しかし、この社会的な利益が個人の権利を侵害することとなると、国家と個人の対立が再び浮上することになります。

中国においては、経済の発展と共に個人の権利が重視されつつありますが、依然として国家の利益が優先される潔い事例も存在します。例えば、開発計画やインフラ整備などにおいて、住民の意見や権利が軽視されることがあります。このような状況は、公共の福祉と個人の権利が対立し、合意形成が難しくなる一因です。

従って、合意形成を行う際には、公共の福祉と個人の権利がいかに同時に尊重されるのか、バランスをとることが求められます。この課題解決が進むことで、国家の権力が個人の自由を圧迫することなく、共存共栄する関係を築くための手段が模索されるのです。

5.3 中国における社会契約の概念

社会契約の概念は、国家と個人の関係を理解する上で重要な鍵となります。社会契約とは、個人が国家に権限を委譲する代わりに、その国家が個人の権利を守るという前提から成り立っている観念です。中国においても、このコンセプトはしばしば用いられ、国家の権力を正当化する根拠とされています。

この社会契約の観点から見れば、国家と個人の間に明確な約束が存在します。国家は個人に対して安全や安定、福祉を提供する義務がある一方で、個人は社会のルールに従う義務を負います。しかし、実際にはこの契約が求められる概念として十分に機能していない現状もあります。

特に現代中国では、国家が個人の自由を制限し、自らの権威を強化する傾向が強まっています。このため、社会契約の理念が実際の政策や行動に反映されない場合が多く、政治的な問題が根深く存在しています。従って、国家と個人が認識する社会契約の重要性を再確認し、両者の関係を見直す必要があるのです。

終わりに、国家と個人の関係は、中国思想の歴史や変遷を通じて複雑で多層的なものとして現在の基盤を形成しています。このような関係は、歴史的背景や社会情勢に応じて変化し、今後も引き続き重要なテーマであり続けるでしょう。国家と個人の調和を求める努力は、今後の中国社会の発展にとって不可欠な要素となるに違いありません。