仏教の導入と中華思想の変容

仏教は、インドで生まれた宗教であり、紀元前5世紀頃のブッダ・シッダールタによって教えられました。その後、仏教はシルクロードを通じて西方から東方へと広がり、中国に根付くこととなります。中国における仏教の受容は、従来の思想と文化との交差点に位置し、独自の進化を遂げました。このプロセスは、中華思想の本質的な変容を促進しました。本記事では、仏教が中国にどのように導入され、それが中華思想に与えた影響について詳しく探っていきます。

1. 仏教の中国への伝播

1.1 シルクロードを通じた交流

仏教が中国に伝わる鍵となったのは、シルクロードの存在です。この交易路は、アジアと欧州を結びつける重要な経路であり、商人だけでなく旅行者、学者、宗教家たちが行き交いました。シルクロードを通じて、仏教の教えは様々な文化的、宗教的背景を持つ人々に伝えられました。具体的には、後漢末期の紀元2世紀頃に、中央アジアの国々から中国に仏教が導入されたとされています。

また、シルクロードに沿った沿道都市は、文化の交流の場となりました。特にクシャーナ朝が栄えた時代には、仏教が信仰と文化の融合として多くの人々に受け入れられたのです。その中には、当時の中国の知識人たちが含まれ、彼らは仏教の教えを学ぶことで、自らの思想にも影響を受けていきました。

1.2 最初の仏教徒の到来

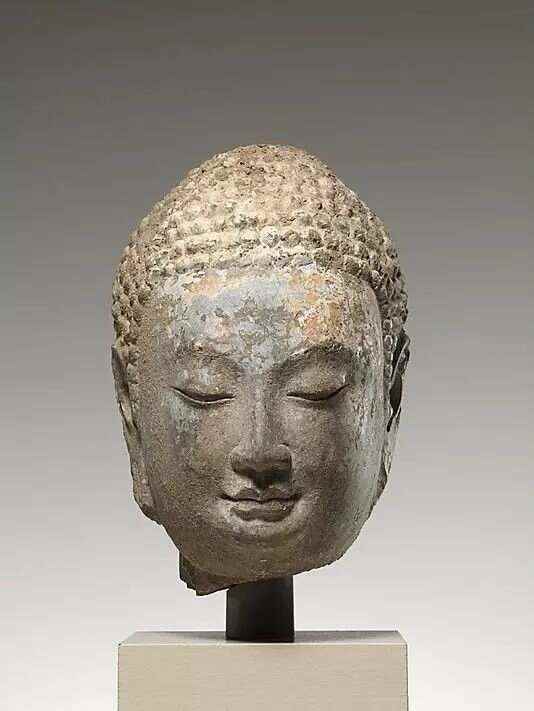

初期の仏教徒たちは、商人や僧侶などさまざまな職業の人々であり、彼らは中国に仏教の経典や彫刻、仏像をもたらしました。特に有名なのが、紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて活躍した僧侶・華儒(かじゅ)や竺法護(じくほうご)です。彼らは、仏教の教えを中国語に翻訳し、中国の文化と融合させる重要な役割を果たしました。

これらの僧侶たちによって、仏教の基本的な教義や信仰が広められ、初期の仏教寺院が設立されることになります。たとえば、洛陽や長安では、多くの仏教寺院が建立され、信者たちが集う場となりました。これにより、仏教は人々の生活に深く根ざし、広がりを見せていきました。

1.3 国家の支援と仏教の拡大

仏教が中国で広がる要因の一つには、国家の支援が挙げられます。特に後漢時代、仏教は皇帝や貴族からの支持を受け、国家の宗教として育てられることになります。たとえば、劉備の後継者である劉禅は、仏教寺院の建立や僧侶の保護を手厚く行いました。このように、国家の支援によって仏教は公式な地位を得て、急速に発展しました。

さらに、支持を受けた仏教は一般市民にも広く受け入れられ、さまざまな階層の人々が参加する宗教となりました。祭りや行事が開催され、仏教の教えが広まる契機となりました。それに伴い、仏教は経済活動とも結びつき、布施や僧侶への寄付が行われるようになります。このように、国家の支援が仏教の拡大に大いに寄与したことは間違いありません。

2. 仏教と道教の出会い

2.1 道教との相互影響

仏教が中国に根付く過程で、道教という従来の宗教との接点が生まれました。道教は中国独自の宗教であり、自然や宇宙との調和を重視した教えを持っています。この二つの宗教は、共に人々の精神的な支えとなる一方で、教義においては異なる部分も多くありました。

その中でも特に興味深いのは、仏教と道教の教えが互いに影響を与え合った点です。たとえば、道教の「無為自然」という考え方は、仏教の「空」の思想と共振し、新たな教義の形成を促進しました。道教の儀式や祭りにも仏教の影響が見られるようになり、両者は文化的な融合を果たしていきました。

2.2 仏教の適応と変容

仏教は中国の文化や風習に適応し、独自の形に変容していきました。たとえば、仏教の信者による祭りや儀式は、道教の影響を受けていくつかの祭典が統合されていきました。また、仏教の神仏や教えが道教の神格と結びつくこともありました。これにより、仏教はจีนの精神文化の中でも一つの重要な存在となることができました。

具体的には、仏教の「地藏菩薩」が道教の「土地神」と結びつく事例が見られたり、道教の神々が仏教の教義の中に取り入れられたりすることがありました。このような宗教の融合により、中国独自の信仰体系が形成されていくことになります。

2.3 新たな信仰体系の形成

仏教が道教と相互作用することで、新たな信仰体系が形成されました。この結果、人々はより多様な信仰を持つようになり、両宗教の教義や実践を融合させた形で信仰するようになりました。これにより、宗教的な寛容性が生まれ、人々は自らの信仰に合わせた様々な慣習や儀式を行うようになりました。

また、この新たな信仰体系は、後の時代に多くの文人と知識人の興味を引くこととなります。彼らは、仏教の教えを哲学的に探求し、道教との対比を通じて新たな思想を形成していくことになりました。これにより、「仏道」や「道仏一如」といった考え方が生まれ、中国思想界における重要なテーマとなりました。

3. 中華思想における仏教の位置付け

3.1 儒教との対比

中華思想の中心には儒教がありますが、仏教はこの儒教との対比によってその位置付けが明確になっていきます。儒教は、社会の秩序や倫理を重視し、家族や社会との関係を重要視する思想です。しかし、仏教は「生死」「空」「慈悲」といったテーマを扱い、個人の内面や精神的な成長を強調しました。

このように、儒教と仏教は異なる視点から人々の生き方を考察するものであり、相互に補完する関係が生まれました。たとえば、儒教が家族や社会の調和を重視する一方で、仏教は個々の心の安定と解脱を目指すことで、あらゆる価値観が共存する土壌ができあがったと言えます。

3.2 法家思想との関係

法家思想は、儒教や道教とは異なる実利的な側面を持つ思想ですが、仏教との接触においても独自の影響を受けました。法家は、法と秩序を重視し、個人の社会的な役割を強調する教えを持っています。この点で、法家と仏教は対立する部分もありましたが、また同時に、仏教の倫理観や道徳も法家思想に影響を与えました。

具体的には、法家思想の枠組みの中で仏教がどのように受け入れられ、教義が適応されたのかは、興味深い研究課題となっています。たとえば、仏教における「因果の法則」が法家の実行力を重視する側面と結びつくことで、新しい解釈や応用が生まれることとなりました。このように、仏教と法家の思想は相互に影響し合いながら、中国思想全体に深く根付くことになります。

3.3 民衆宗教としての仏教

仏教は、単に哲学的や宗教的な意味合いだけでなく、民衆宗教としての側面も強調されます。民衆にとっての仏教は、生活の中で密接に関わる存在でした。特に、悪霊からの守りや病気の癒しを求める人々にとって、仏教の寺院や僧侶の存在は安らぎの源となりました。

また、民衆宗教としての仏教は、祭りや儀式を通じて身近な存在となり、多くの人々が参加する集いの場となりました。このように、仏教は民衆にとって生活に根ざした宗教であり、時には迷信と結びつくこともありましたが、その中で人々は仏教の教えを学び、精神的な支えを得ることができたのです。

4. 仏教思想の中華思想への影響

4.1 禅宗の成立とその影響

仏教思想の中で特に重要な位置を占めるのが禅宗です。禅は、直感や瞑想を重視し、悟りを目指す修行法として知られています。その成立は、仏教思想が中国に根付く過程で生まれた独自の流派であり、中国文化に大きな影響を与えました。

禅宗は、特に文人たちに広まりました。彼らは、禅の教えを通じて自らの内面を探求し、詩や絵画などの芸術表現に影響を与えました。具体的な例として、禅画や禅詩では、即興の感覚や感情の表現が強調され、従来の形式的なアプローチから解放されることとなりました。これにより、禅は単なる宗教的な枠を超えて、中国独自の文化を形成する一因となりました。

4.2 思想の融合と新しい哲学の誕生

仏教の教えが中華思想と融合することで、新しい哲学が生まれました。仏教と道教、儒教の教えが交錯する中で、思想家たちはさまざまな観点から人間や宇宙の存在を問うようになりました。特に、仏教の「無」や「空」の概念が儒教や道教の思想と結びつき、新たな解釈をもたらしました。

たとえば、宋代の哲学者・周敦頤は、「理」と「気」という概念を仏教的な観点から再解釈しました。彼の思想は、従来の儒教的な教義に新しい洞察を与え、より広範な思想の発展を促しました。また、仏教が持ち込んだ思想的そのものが、さまざまな学問分野に影響を与え、思想界全体を活性化させました。

4.3 文学や芸術への影響

仏教思想は、中国文学や芸術にも深い影響を与えました。例えば、唐詩や宋詩の中には、仏教の教えや思想が織り込まれた作品が存在します。これらの作品は、人間の存在や人生の意味について深く考察し、個々の内面的な探求を反映しています。

また、絵画においても仏教の影響は顕著です。特に禅僧が描いた水墨画は、シンプルながらも深い精神性を表現しており、抽象的な形と自然の美を通じて仏教的な教えを伝えています。このように、文学や芸術を通じて仏教は中国文化の一部として根付いていきました。

5. 現代における仏教の影響

5.1 今日の中国における仏教の位置

現代の中国においても、仏教は依然として重要な役割を果たしています。特に、経済発展が進む中で、人々の精神的な支えを求める傾向が強まっています。このような背景の中、仏教は新しい信者を獲得しており、若い年齢層にも支持されています。都市部においては、仏教寺院が現代的な都市生活の中で安らぎの場として機能するようになっています。

さらに、中国政府も文化的資産を守る観点から、仏教文化の保護や振興に取り組んでいます。これにより、仏教寺院が復興される例が多くなり、人々が再び仏教の教えに触れる機会が増えています。

5.2 国際的な仏教文化の発信

中国の仏教は、その文化的価値が国際的に評価されるようになりました。近年、中国からの仏教徒や僧侶が世界中で活動し、国際的な仏教文化の振興に寄与しています。例えば、世界の各地で行われる仏教の大会やイベントにおいて、中国の仏教の教えや実践が紹介されています。

このようにして、仏教は中国という枠を越えて、国際的な文化の発信源としての役割を果たしています。また、これによって異なる文化との対話が生まれ、仏教の普及だけでなく、異文化理解を深める機会にもなっています。

5.3 仏教と現代社会の関わり

現代社会における仏教は、ストレスや心理的な問題を抱える人々にとっての避難所となっています。特に都市生活においては、忙しい日常の中で人々は内面的な安らぎを求めています。そのため、瞑想やマインドフルネスといった仏教的な実践が、現代のライフスタイルに取り入れられるようになっています。

また、環境問題や社会問題についても、仏教の教えが新たな視点を提供しています。例えば、仏教の「慈悲」や「無私」の思想は、持続可能な社会の構築に向けた活動の基盤となっています。このように、仏教は現代社会における多様な課題に向けて、独自の貢献をしていると言えるでしょう。

終わりに

以上、仏教の中国への導入とその後の中華思想への影響について詳しく見てきました。シルクロードを通じて広まった仏教は、道教との相互作用を経て独自の形に変容し、中華思想の中で重要な位置を占めるようになりました。また、現代においても仏教は人々の精神的な支えとなり、国際的な影響力を持っています。このように、仏教は単なる宗教を超え、中国の文化や思想に深く根ざした存在であり続けているのです。