中国古代思想とマルクス主義の接点について、興味深い視点で考察していきましょう。このテーマは、古代の哲学や思想がどのように現代の政治的なイデオロギーと交差するのかを探るものであり、特に中国の文脈においては非常に魅力的です。多くの人々が、古代の思想と現代のマルクス主義の関係を深く理解することで、現代社会におけるさまざまな問題に対する新たな視点を得ることができるでしょう。それでは、本題に入っていきましょう。

1. はじめに

まず最初に、中国古代思想とは何か、その幅広い影響力について理解しておく必要があります。儒教、道教、法家など、多様な思想体系が存在し、それぞれが異なる価値観や社会的な原則を提唱してきました。その中で、儒教は社会秩序や倫理についての概念を強調し、一方で道教は自然との調和を重視しています。法家は厳格な法制度と統治の必要性を説いているなど、様々なアプローチが見られます。

一方、マルクス主義は19世紀にカール・マルクスによって提唱され、社会の構造や階級闘争についての新しい見解を提供しました。この思想は、特に20世紀において中国にも広まり、中国共産党の基盤となりました。このような背景から、中国古代思想とマルクス主義の接点を探ることが重要です。

それぞれの思想が相互にどのように影響を及ぼし合っているのかを探ることで、現代における中国の思想のあり方や政治的な動向をより深く理解する手助けとなります。この分析を通じて、中国の社会がどのように古代の知恵を現代に生かしているのかを考察します。

2. 中国思想の起源

2.1 儒教の誕生

儒教は、中国古代思想の中でも最も影響力のある思想体系の一つです。孔子(こんにし)は、公正な社会を実現するための倫理と道徳を重視し、仁(じん)と義(ぎ)などの概念を提唱しました。儒教においては、家族のあり方や社会的な役割が重要視されます。例えば、五倫(ごりん)の概念は、君主と臣下、父と子、夫と妻、兄と弟、友人と友人の関係を倫理的に規定しています。

儒教の思想は、古代中国の朝廷や社会制度に深く根付いており、特に官僚制度の設立において重要な役割を果たしました。これにより、儒教は中国の法律や政治に対する考え方に大きな影響を与え、社会全体の価値観を形成しました。

儒教の影響は、教育制度においても見られます。科挙制度(かきょせいど)は、儒教の教えに基づく学問を重視し、官僚を選抜するための試験制度として広く知られています。これにより、むしろ知識と能力を重視する社会構造が形成され、儒教は長い間、中国文化の基盤となりました。

2.2 道教とその影響

道教は、儒教とは異なる哲学的アプローチを持つ思想体系です。老子(ろうし)の教えに基づく道教は、宇宙の法則や自然との調和を強調し、「無為自然(むいじねん)」という理念を掲げています。これは、意図的に何かを行うのではなく、自然の流れに従い生きることが重要であるという考え方です。

道教はまた、民間信仰や神秘主義とも結びついており、多くの祭りや伝統行事に影響を与えています。この思想は、自然環境を尊重する姿勢を生み出し、古代から続く中国の農耕文化や生活習慣にも深く根付いています。農業社会において、天候や自然のサイクルに従った生活は極めて重要であり、道教の教えがその基盤となっていたのです。

道教は、また、個人の内面的な成長や霊的な探究にも重きを置きます。特に、瞑想や気功(きこう)などの実践は、自己の精神的な成長を促進する手段として広く認知されています。これにより、道教は中国の文化や芸術、文学に多大な影響を及ぼし、伝統的な価値観を育んできました。

2.3 法家思想の台頭

法家は、中国古代思想の中で特異な位置を占める思想体系です。寒天(かんてん)を中心に発展した法家は、厳格な法律と主権の保持を重視しました。法家の主張は、効果的な統治において人間の本性は利己的であるとの前提に基づいており、強い国家の必要性を説いています。この思想は、実行力のある法制度が社会の秩序を維持するための鍵であると考えています。

法家の考え方は、特に秦の統一時代において強力に実践されました。この時代、法家は厳しい法律と罰則を用いて社会秩序を確立しました。法家の思想から導かれた厳格な法律体制は、短期間で国家を統一する手助けをしたものの、同時に人々の反発を招く結果ともなりました。このような背景を持つ法家は、下手に道徳や感情に寄りかかることの危険性を訴えていました。

また、法家は官僚制度の成立にも大きな影響を与えました。官僚が法律に基づいて動くことを前提とした法家の思想は、後に中国の政治体制に深く根を下ろすことになります。特に、法家の原則に従った官僚制度は、中国の文化と歴史において重要な役割を果たしました。

3. マルクス主義の導入

3.1 中国へのマルクス主義の伝播

19世紀末、中国は内外からの圧力に苦しんでいました。この時期、鸦片戦争(あへんせんそう)や国の分割といった歴史的な事件は、社会の変革を求める声を生み出しました。このような背景の中で、マルクス主義が中国に導入されることになります。特に、ロシア革命(1917年)の成功は、中国における左翼思想の拡大を加速させました。

最初にマルクス主義を広めたのは、学生を含む知識人たちであり、彼らは西洋の思想に強い関心を持っていました。「新文化運動」などの文学運動が起こり、特に北京大学の学生たちが重要な役割を果たしました。彼らは、マルクス主義の理論を学び、中国の現状を批判的に考察することで、革命的な思考を持つに至ります。

この時期、中国社会や経済の矛盾が顕著になり、彼らはマルクス主義が新しい社会を築くための道筋を示すと考えるようになりました。労働者の解放や平等な社会の形成が彼らの掲げる理想であり、それはマルクス主義的な理念と強く結びついていました。

3.2 初期の受容と批判的思考

初期の中国におけるマルクス主義の受容は、単なる思想の導入にとどまらず、非常に批判的な思考を伴っていました。それにより、マルクス主義に対する賛否や疑問が生じ、さまざまな議論を引き起こしました。特に、伝統的な儒教とマルクス主義との関係については、興味深い対話が展開されました。

一部の知識人は、儒教が持つ倫理的価値と、マルクス主義が訴える階級闘争の理念が不一致であると考えていました。このような批判は、儒教の持つ道徳観や家族観が、社会主義的な平等主義と対立するのではないかという疑念に基づいています。

他方で、マルクス主義に賛同する知識人たちは、儒教の持つ社会的な調和の理念を新しい形で解釈し、社会主義の理想を追求する方法を模索しました。このように、初期の受容は単なる模倣ではなく、中国の文脈に合わせた再構築の試みが見られました。

4. 中国古代思想とマルクス主義の接点

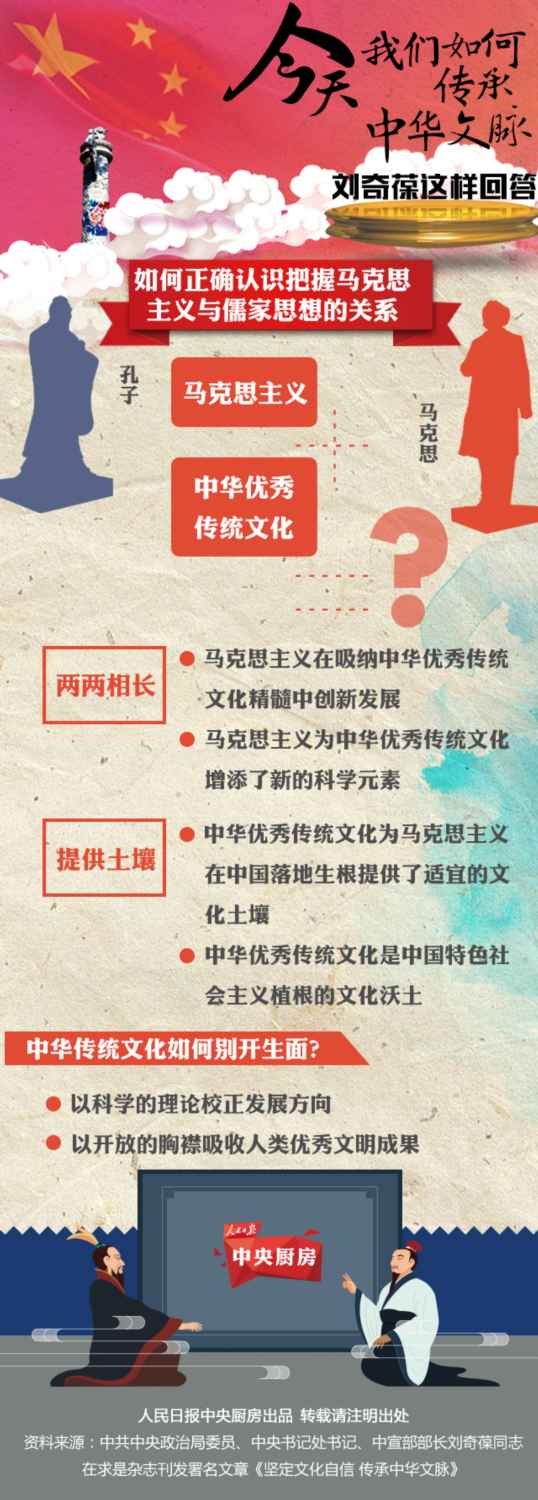

4.1 社会主義理念と儒教の共通点

中国古代思想とマルクス主義の接点を探る上で、特に興味深いのは儒教との共通点です。一見すると、儒教とマルクス主義は対照的な思想のように思えますが、実際にはいくつかの理念において共通点があります。例えば、儒教の「仁」という理念は、人々の協力や共同体の重要性を強調します。この点は、マルクス主義が理想とする社会主義の原則に通じるものがあります。

さらに、儒教の持つ「和」の概念、すなわち社会全体の調和を重視する姿勢は、マルクス主義が追求する社会の平等を実現するための基盤とも言えます。このように、儒教的な価値観が、マルクス主義によって再解釈されることで、新しい形の社会を目指す道を示す可能性があります。

また、儒教が重視する教育と倫理も、マルクス主義とは無関係ではありません。社会の変革には、教育や訓練を通じて人々の意識を変えることが重要だとされ、これは儒教の教えに深く根ざしています。結果として、社会主義の理念は儒教の倫理や道徳の枠内で再び考えられることが多くなりました。

4.2 道教の自然観とマルクス主義の批判

道教には自然との調和を重視する特徴があります。「道」とは、宇宙の根本的な原理を指し、その流れに乗ることで人間は幸福で健康的な生活を享受するとされています。この考え方は、物質主義的な側面を持つマルクス主義に対する批判とも受け取れます。

自然を尊重し、物質的な豊かさだけを追求しない道教の観点から、マルクス主義の一部の理念に対して疑問が呈されることもあります。道教的な観点からは、経済的な格差や環境問題に対する関心が強まり、持続可能な社会の実現を志向します。マルクス主義の挑戦とも言える資本主義批判が、徐々に道教の理念と交差することがあるのです。

また、道教の持つ「無欲」や「自然な流れを尊重する」という考え方は、マルクス主義とは対照的な立場を取り、社会そのものが持つ内面的な調和を求める姿勢を生み出しています。このような道教の核心的な価値観は、現代の社会運動においても生き続け、自然環境や社会的公平性を願う動きと結びついています。

4.3 法家思想との交差点

法家の考え方は、マルクス主義の理念とも興味深い接点を持っています。法家は、秩序と統治の重要性を強調し、国家の権威を支持します。この点はマルクス主義が追求する革命的組織や権力の集中と共通する要素があると言えます。マルクス主義は、国家を通じて資本家階級に対抗し、労働者階級の権利を確立しようとします。

また、法家が追求した厳格な法制度は、マルクス主義の社会変革を実現する手段として再解釈されることができます。社会秩序を維持するために、法律が厳しく施行される必要があるという点で、法家の思想はマルクス主義にも受け入れられる要素を持っています。

逆に、法家の理念に対する批判も存在します。特に、法家が持つ厳格な支配と、マルクス主義ができるだけ権威主義を排除する姿勢との間には緊張関係が生じます。そのため、法家的なアプローチがマルクス主義の現実的な運用においてどのように調和するべきかという議論が続いています。

5. 現代中国における思想の融合

5.1 社会主義中国と伝統思想の共存

現代中国において、社会主義と古代思想との融合は果たしてどうなっているのでしょうか。特に、中国共産党が樹立された後、儒教や道教といった伝統的な思想は、共産主義の原則とどのように結びついてきたのでしょうか。この融合は、単なる追従ではなく、現代の社会問題に対する解決策を探る動きの一環として捉えることができます。

例えば、現代中国政府は儒教の理念を再評価し、伝統文化の保護と振興を進めています。これは、社会の安定と調和をもたらすために重要とされ、儒教の「仁」や「和」の概念が再び注目されるようになりました。また、道教の持つ自然との調和の理念も、環境問題に対する関心が高まる中で再認識されています。

このような文化的融合は、経済の発展とともに社会的価値観の変化をもたらし、現代社会においては新しい形での思想的なお構えが生まれました。社会主義の理念と伝統思想が共存する中で、多様な価値観が生まれる環境が生じているのです。

5.2 新たな思想的展望

現代中国における思想の融合は、新たな思想的展望を提供しています。特に、さまざまな思想が交差することにより、新しい社会的な解決策や価値観が生まれつつあります。これまでの思想の枠を超え、対話や共感を深めることで、持続可能な社会を築くための道が開かれています。

また、国際的な視点から見ると、他の国々の思想や文化との交流も重要な役割を果たしています。西洋の思想や価値観が中国に影響を与え、逆に中国の伝統的な思想が国際社会において新しい価値を提供することもあります。この相互作用が、思想の発展において重要な役割を果たすことでしょう。

未来に向けて、現代中国が抱える課題は多岐にわたりますが、古代思想とマルクス主義の融合を通じて、新たな社会的基盤を築くことが求められています。参加型の政治、持続可能な開発、環境への配慮など、未来を見据えた新しい思想の形成が期待されています。

6. まとめと今後の展望

中国古代思想とマルクス主義の接点を探ることで、歴史的な背景や思想の変遷を理解する手助けとなりました。儒教、道教、法家の思想は、それぞれが持つ独自の哲学的アプローチを通じて、現代社会でも重要な役割を果たしています。一方で、マルクス主義を受容した中国の知識人たちは、その理念を新たな文脈で再構築し、社会の変革を目指してきました。

現代の中国社会は、これらの思想が相互作用し合う中で発展しています。伝統的な価値観と現代的な思想の融合が、持続可能な社会を築くための重要な手段となります。この視点から、過去の思想がどのように未来の方向性を形作るのかを考えることが、これからの中国における思想的発展に寄与するでしょう。

未来に向けて、古代思想とマルクス主義は新しい形で再評価され、現代社会における課題解決のための基盤となることでしょう。多様な価値観が共存し、新たな社会的ビジョンが生まれる過程を通じて、より良い未来を築くための道が模索されているのです。