日本文学における漢詩の影響と音韻の受容

日本文学における漢詩の存在は、単なる文芸的な要素に留まらず、日本文化や言語の形成にも深く影響を与えています。この文では、漢詩の歴史的背景、美的特性、そして日本文学における受容の過程を探りながら、音韻の受容とその特異性についても考察します。さらに、現代における漢詩の意義とその教育的役割、さらには現代的な創作との関連性も取り上げます。これらの要素が、日本の文学や文化にどのようにフィットし、影響を与えているのかを理解することで、漢詩の重要性がより深く認識されることでしょう。

1. 漢詩とその美学

1.1 漢詩の歴史的背景

漢詩は、古代中国の文学の一形態であり、その起源をおよそ紀元前3世紀まで遡ることができます。特に、漢王朝の時代に盛んに作られ、多くの詩人が登場しました。これらの詩は、特定の形式や規則に則っており、特に五言詩や七言詩が有名です。日本では、平安時代(794年-1185年)に中国文化が盛んに流入し、多くの貴族や知識人が漢詩を学び、創作しました。

具体的には、平安時代の宮廷文化が漢詩の受容に大きく寄与しました。この時期、多くの日本の貴族たちは中国の詩人たちの作品を模倣し、独自のスタイルを築いていきました。特に、紀貫之や藤原定家といった詩人たちが、この流れを代表しています。彼らの漢詩は、日本の文学における新しい潮流を形成し、後の時代にも影響を与えました。

さらに、漢詩の歴史的背景は、日本の政治や社会の変遷とも深く結びついています。武士階級の台頭と共に、漢詩は一部の庶民にも広がり、幅広い層に受け入れられるようになりました。このように、漢詩は日本の歴史において、文化の交流の一環として大きな役割を果たしてきたのです。

1.2 漢詩の美的特性

漢詩の美的特性は、形式美と内容の深さにあります。まず、漢詩は音韻の調和が重視されており、詩の音楽性が詩の質を高める要因となっています。特に、漢詩の中で使われる韻や声調は、詩のリズムに直接的な影響を与えます。これが、漢詩の魅力の一つと言えるでしょう。

また、漢詩には自然や人間の感情に対する深い洞察が込められています。詩人は、自身の感受性を通じて自然の美しさを描写し、それを言葉に表現します。このような表現技法には、比喩や擬人法が多く用いられ、その結果、詩は単なる文学作品を超えて、深い哲学的な意味を孕むことになります。

さらに、漢詩には特有の象徴性も見られます。例えば、月や花、水、雪などの自然の要素は、愛や孤独、人生の儚さを表現する重要な象徴として頻繁に使用されます。これにより、漢詩は読者や聴衆に強い共鳴を引き起こし、彼らの心に深い印象を残すことができるのです。

1.3 漢詩と文化の相互作用

漢詩は中国の文化の一部として発展しましたが、その影響は日本の文化にも及んでいます。日本では、漢詩が文学だけでなく、書道や絵画、音楽など、さまざまな芸術形態に影響を与えてきました。詩と他の芸術形態の融合は、日本における漢詩の受容と発展を一層促進しました。

具体的には、日本の絵画や陶芸においても、漢詩の理念やテーマが反映されています。特に、浮世絵の世界では、漢詩の詩的な表現が絵画の表現に融合し、視覚と聴覚の両方で楽しむことができる作品が生まれました。このように、漢詩は日本の視覚芸術と密接に関連し、双方の文化的な相互作用を生み出しています。

また、漢詩は礼儀やしきたりにも影響を与えました。例えば、詩を作ることは、中国の儒教文化において重要な教養とされており、日本でも武士や貴族の教養として重視されました。この影響により、詩を作成することが、知識や教養の一部として位置づけられるようになったのです。

2. 漢詩のリズムと音韻

2.1 漢詩の音韻体系

漢詩の音韻体系は、その美しさの基本であり、詩の創作において重要な要素です。まず、漢詩は音の調和を求めるための特定の音韻規則に従っています。たとえば、中国語の声調(四声)は、漢詩においてリズムを生み出すための重要な要素です。詩の音律に合った言葉を選ぶことは、詩人にとって大きな挑戦でもあり、詩のクオリティを高めるために非常に重要です。

音韻はまた、詩のリズムを整える要素でもあります。漢詩の多くは、五言または七言から構成されていますが、各行の音数を揃えることで、詩全体のリズム感が生まれ、詩の内容がより強調されます。このような音韻の法則は、詩を読む際に聴覚的な楽しみを提供し、詩人の意図を読む手助けとなります。

さらに、漢詩の音韻体系は、日本においても受容されはしましたが、日本語の特性により、全く同じ音韻が再現されるわけではありません。日本語は音節言語であり、漢字音を用いることが多いものの、音韻が同じではないため、翻訳や創作の際には独自の工夫が必要です。

2.2 リズムの重要性

漢詩のリズムは、聴く者に強い印象を与え、詩の感情やテーマをダイレクトに伝えるための重要な要素です。リズムは言葉の並び方や音の響きによって形成され、詩全体のフローに影響を及ぼします。例えば、一定のリズムや韻が構成されることで、詩は音楽的な要素を持ち、より記憶に残りやすくなります。

具体的な例として、李白や杜甫といった古代の詩人が挙げられます。彼らの詩は、リズムの美しさとともに、内容の深さが評価されています。たとえば、李白の「静夜思」は、そのリズミカルな構成と語彙の選び方によって、孤独な思いを詩的に表現しています。このように、リズムは詩の感情を豊かにするだけでなく、読者や聴衆に強く響く要素でもあります。

日本においても、漢詩のリズムは詩人たちによって模倣されました。日本の詩人たちは、漢詩のリズム感を取り入れつつ、日本語の特性を活かしながら新たなスタイルを確立しました。その結果、日本の漢詩は独自のリズムや音韻を持つようになり、独特な美しさを放つ作品が生まれたのです。

2.3 漢詩における声調と韻律

漢詩では、声調の使い方が詩の美しさに大きく寄与しています。中国語は声調言語であり、同じ発音の言葉でも声調によって意味が異なるため、詩の中での声調の使い分けは非常に重要です。声調は詩にリズムを与え、音の響きを作り出します。特に、詩において声調が整っていることは、詩の完成度を高める要因となりえます。

韻律についても同様で、漢詩では特定の韻を用いることが、詩作における美的要素となります。詩人は韻を巧みに使いながら、言葉の響きを意識しつつ、自らの感情や思想を表現します。韻を踏むことで詩はリズミカルになり、聴覚的にも楽しむことができる作品になります。

また、日本における漢詩の受容の際には、声調や韻律をそのまま再現することが難しかったため、翻訳や翻案を行う際には大きな工夫がなされました。日本語の特性を活かしなから、漢詩の美しさを失わないようにする試みが続けられました。これにより、日本の漢詩には独自の韻律が生まれ、日本文学に新たな潮流を生成することとなりました。

3. 日本文学における漢詩の受容

3.1 漢詩の伝来と受容の過程

漢詩は日本において、主に平安時代に伝来しましたが、その受容は一方通行ではありませんでした。初めは、大陸からの輸入品としての印象が強かったものの、次第に日本の支配層、貴族階級において文化的な重要性が認識され、経典の一環として取り入れられることになりました。漢詩を作ることは、高い教養の証とされ、多くの知識人や政治家たちが自らの智慧を表現する手段として利用しました。

受容の過程において、本格的に漢詩が日本の文化に根付いた瞬間があります。それは、春望や登高といった詩が、貴族や武士の間で模倣されるようになった時です。平安時代後期から鎌倉時代にかけて、新たに生まれた和歌のスタイルは、漢詩からの影響を受けつつ、独自の進化を遂げていくことになります。この過程で、漢詩は多くの日本文学において重要な要素となりました。

さらに、漢詩は文化交流の窓口となり、武士と貴族の間でも共通の話題として扱われました。これにより、異なる階層間での文化的対話が生まれ、相互理解が深まることとなったのです。このように、漢詩は日本の文学にとって欠かせない要素として、歴史を伴いながら受容されていきました。

3.2 日本における漢詩の発展

時間が経つにつれて、日本における漢詩は独自の発展を遂げていきました。初期の模倣から、次第に自己の表現が求められるようになり、詩人たちは自らの感情や思想を寄せていくことになります。特に、江戸時代に入ると、漢詩の数多くの作品が発表され、評価されていく過程が見られました。中でも、松尾芭蕉や与謝蕪村といった詩人は、漢詩の魅力を生かしつつ、和歌とは異なる形での表現を追求しました。

また、江戸時代には漢詩の流派やスタイルも多様化し、政治的なテーマや社会問題を題材にした作品も多く見られるようになりました。漢詩が伝統的なテーマだけでなく、現代の人々の生活や感情を描写する手段としても利用されるようになり、日本文学全体に与える影響が深まります。

漢詩の発展はまた、詩人たちの国際的なつながりをも生み出しました。多くの詩人が海外の文学や文化と接触し、その中で得た知識を自身の作品に活かすことで、より広がりのある表現が可能となったのです。このようにして、日本における漢詩の多様性と深さは一層増し、文学の中での地位を確立していったのです。

3.3 国内外の文化交流

漢詩は国内だけでなく、海外とも密接に関連し、文化交流の一翼を担っています。中国との交流を通じて、漢詩のスタイルや技法が紹介され、日本の文人たちはそれを学ぶことで、漢詩を詩の形式として取り入れました。それに加えて、宣教師や商人を通じて受け継がれる漢詩の魅力は、さらなる文化交流を促す要因となりました。

平安時代から現代にかけて、漢詩は日本と中国の人的交流の象徴とも言える存在感を持つようになりました。特に、明治維新以降の開国によって、国際的な視野が広がり、漢詩の存在は日本の近代文学においても重要な影響を与えました。この交流は、日本の都市文化や教育制度にも影響を与え、近代的な文学や美術にも新たな視座を与えることとなったのです。

さらに、グローバリゼーションが進む中で、漢詩は日本の代表的な文化の一部として海外に紹介され、多くの外国人にも影響を与えています。さまざまな言語に翻訳され、日本の漢詩が他国の文学に与えるインスピレーションは今もなお続いています。このような国内外の文化交流を通じて、漢詩は単なる文学作品にとどまらず、文化の架け橋としての役割を果たしているのです。

4. 音韻の受容とその特徴

4.1 日本語への音韻の影響

漢詩の受容に伴い、日本語の音韻体系にも影響が及びました。日本語は元々、音節に基づく言語であり、漢字の導入によって声調や韻律が重要視されるようになります。詩人たちは、漢詩を模倣しつつ日本語の特徴を活かした作品を創作する過程で、独自の音韻が形成されていったのです。

音韻の影響は特に、和歌や俳句などの形式に顕著に見られます。漢詩におけるリズムや音の響きを感じ取った日本の詩人たちは、これらを自らの詩に取り入れ、新たなスタイルを確立しました。例えば、松尾芭蕉の俳句は、短い言葉で深い感情を表現し、その表現の中に漢詩からの影響を感じさせるものがあります。

さらに、日本独特のカナ文字のシステムも、漢詩からの音韻の受容と関連しています。漢字音が与える影響により、カナ表記の使用方法が見直され、日本語の詩的な表現を豊かにする要素として機能しています。このようにして、日本文化の中で漢詩がどのように音韻の受容に寄与したかを理解することが、文学の歴史をより深く知る一助となります。

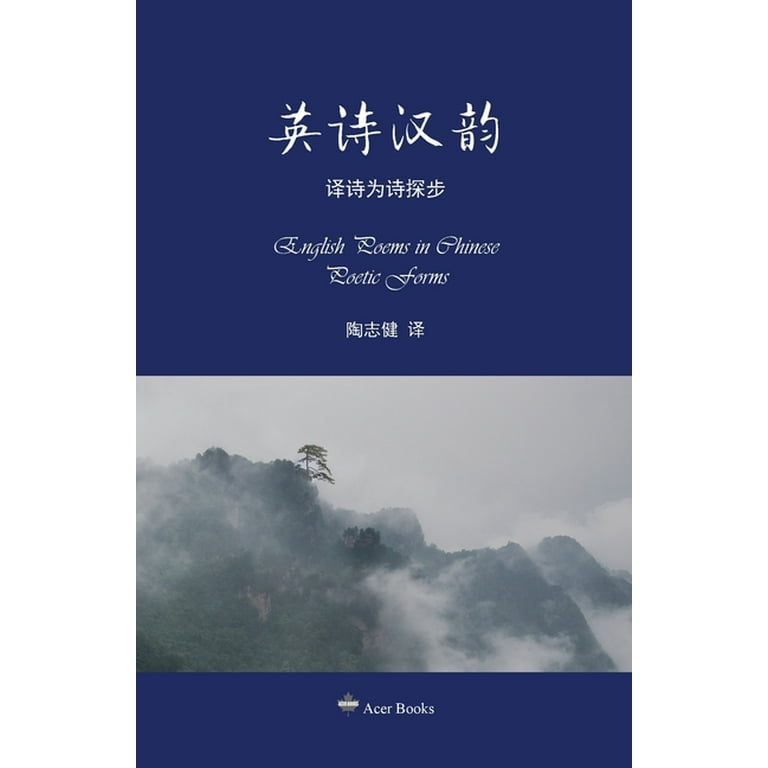

4.2 漢詩の訳詩と音韻の変容

漢詩を日本語に翻訳する過程では、音韻の変容が避けられません。特に、声調を持つ漢字から音節言語である日本語への翻訳においては、そのままの音韻を再現することが難しいため、詩人たちは独自の工夫を施しました。翻訳者は、漢詩の持つリズムや音の響きを可能な限り活かしつつ、日本語の特性に合わせて表現を変え作り上げました。

たとえば、漢詩に特有の韻を日本語の詩に落とし込む際、比較的短い言葉でリズムを整える必要があります。このような訳詩は、翻訳者の創造力が大いに試される部分でもあり、単なる翻訳にとどまらず、新たな文学作品としての価値を持つこともあります。多くの翻訳者は、原詩の持つ意味をできるだけ忠実に伝えながら、翻訳の中で日本語の詩的なリズムを生み出そうと努めています。

翻訳の過程で生じる音韻の変容は、日本文学における詩の多様性を生み出す要因ともなりました。漢詩の韻律を介して、新しい表現方法やスタイルが生まれ、日本の詩の世界に新たな風が吹き込まれていったのです。このようにして、漢詩の翻訳過程は、日本文学における音韻の発展に重要な影響を及ぼしてきたのです。

4.3 日本の音楽における漢詩の影響

漢詩の影響は、日本の音楽にも顕著に見られます。特に、古典音楽や民謡の中には、漢詩に触発されたものが多く存在します。このような音楽作品では、漢詩のリズムや構造がそのまま取り入れられ、音楽的な要素として昇華されているのです。

例えば、日本の伝統音楽である雅楽や能楽には、漢詩から着想を得た歌詞や詩的な表現が見られます。雅楽では、歌詞に漢詩のテーマや情景が反映されており、音楽全体が一つの詩的な世界を構築しています。能楽においても、漢詩的な表現が大いに活用されており、視覚芸術と音楽の融合として見ることができます。

さらに、近代以降の現代音楽においても、漢詩が影響を与えています。現代の作曲家たちが、漢詩の持つ優雅さや感情の表現を取り入れた作品を創作し、新たな音楽のスタイルを模索しています。このように、漢詩は日本の音楽においてもその魅力を十分に発揮し、多様な文化的表現が生まれる土台となっているのです。

5. 漢詩の現代的意義

5.1 現代日本における漢詩の再評価

近年、現代日本において漢詩の再評価が進んでいます。国際化が進む中で、古典文学の価値が見直され、漢詩の持つ美や深い思想が若い世代の間にも改めて注目されています。この流れは、学校教育や文化活動において、漢詩を学ぶ機会が増えたことからも顕著に見て取れます。

また、現代の作家や詩人たちも、古典文学の影響を受けつつ、新たな作品を創作することが増えています。漢詩のリズムや形、音韻からインスピレーションを受けた現代詩人たちは、独自のスタイルで新たな表現を模索しています。このような活動は、古典文学の重要性を再認識するきっかけともなり、現代文学の中に新たな風を吹き込んでいます。

さらに、SNS やデジタルメディアの発展により、漢詩を簡単に共有できる環境が整い、新しい文学の楽しみ方が広がっています。現代においても、漢詩の美しさやメッセージを多くの人々に広める手段が増え、特に若い世代がその魅力を楽しむことが出来る仕組みができあがっています。

5.2 漢詩の教育的役割

漢詩は教育現場においても重要な役割を果たしています。日本の学校教育では、漢詩を学ぶことが文学の一環として取り入れられており、特に古典文学を通じて文化や歴史を理解するための手段とされています。漢詩の学習を通して、学生たちは言葉の美しさや詩の表現技法、さらには歴史的文脈を学び、それが彼らの文学的な感受性を高める一助となっています。

さらに、漢詩を学ぶことは、日本語の音韻やリズムを理解する上でも極めて有意義です。特に、漢詩の形式やリズムを体験することにより、学生たちは自らの表現力を豊かにし、創作の幅が広がることが期待されます。漢詩を通じて言葉や表現について深く考えることが、文学を学ぶ上での大きな刺激となるのです。

また、漢詩は国際的な交流の一環としても重要な役割を果たしています。漢詩を通じて日本の文化や歴史を外国人に伝えることができ、国際理解を深めるための手段とすることが可能です。こうした教育的な役割は、文化の理解を助け、お互いの価値観を尊重する社会の実現にもつながっていくのです。

5.3 漢詩と現代創作の関係

漢詩は、現代創作においても非常に重要な存在であり続けています。若い詩人たちや作家たちは、古典の知識を生かしつつ、現代的なテーマや構造を取り入れることで、新たな文学作品を生み出しています。特に、漢詩のリズムや音韻を取り込んだ作品は、詩の新たな可能性を拓くものであり、古典と現代の融合を具現化しているのです。

また、現代のメディアやテクノロジーの発展により、漢詩の表現方法も多様化しています。電子書籍やストリーミング音楽の普及は、漢詩を新しい形で楽しむ手段として機能しており、新しい詩のスタイルやムーブメントが生まれる機会を提供しています。このようにして、古いものと新しいものが相互作用しながら、新たな文化的表現が形成されているのです。

最終的に、漢詩は現代社会においても、多様な表現を持つ文学の一部分として受け継がれており、その重要性は今後も変わらず、広がり続けることでしょう。漢詩の美しさや深さを再発見し、新たな文化を創り出していく活動は、今後の文学や芸術の発展に寄与することが期待されます。

終わりに

日本文学における漢詩の影響と音韻の受容についての探求は、古典的な文芸作品が現代社会にどのように影響を与え、またその価値がどのように再評価されているのかを理解する上で重要です。漢詩は時代を超えて、多くの人々に感動を与え、共通の文化的な資源としての役割を果たし続けています。そして、その影響は音楽や教育、さらには現代文学の創作にも色濃く反映されているのです。

今後も漢詩が持つ美や精神を感じ取りつつ、新たな形で受け継がれていくことを願ってやみません。文学の一分野としての漢詩は、私たちの文化と歴史の一部であり、未来へと続く重要な架け橋なのです。