漢詩と他の文学作品の対比:翻訳の視点から

漢詩は中国の伝統的な詩の一形式であり、その美しさや独自の表現技法は世界中の文学に影響を与えてきました。特に翻訳の観点から見ると、漢詩は他の文学作品とさまざまな違いと共通点を持ち、それを理解することは、文化交流や文学の豊かさを認識する上で重要です。本記事では、漢詩と他の文学作品の比較を通じて、翻訳がどのように行われ、またその過程においてどのような課題が出てくるのかを探求します。

1. 漢詩の歴史と背景

1.1 漢詩の起源

漢詩の起源は、古代中国の詩歌にさかのぼります。特に、先秦時代の「詩経」と呼ばれる詩集が大きな影響を与えました。この時期の詩は、自然や人間生活、社会の出来事を簡潔に表現するもので、場合によっては道徳的な教訓を含むこともありました。古代の漢詩は、言葉遊びや韻律が重要視され、詩のリズムや音が美しさの一部とされました。

特に、漢詩という形が確立されるのは、前漢時代から後漢時代にかけてのことで、この期間に多くの著名な詩人が登場します。例えば、司馬相如や王粛などの詩人は、詩の形式を洗練させ、情緒豊かに表現する能力を持っていました。これによって、漢詩は文学としての地位を確立していきました。

1.2 漢詩の発展過程

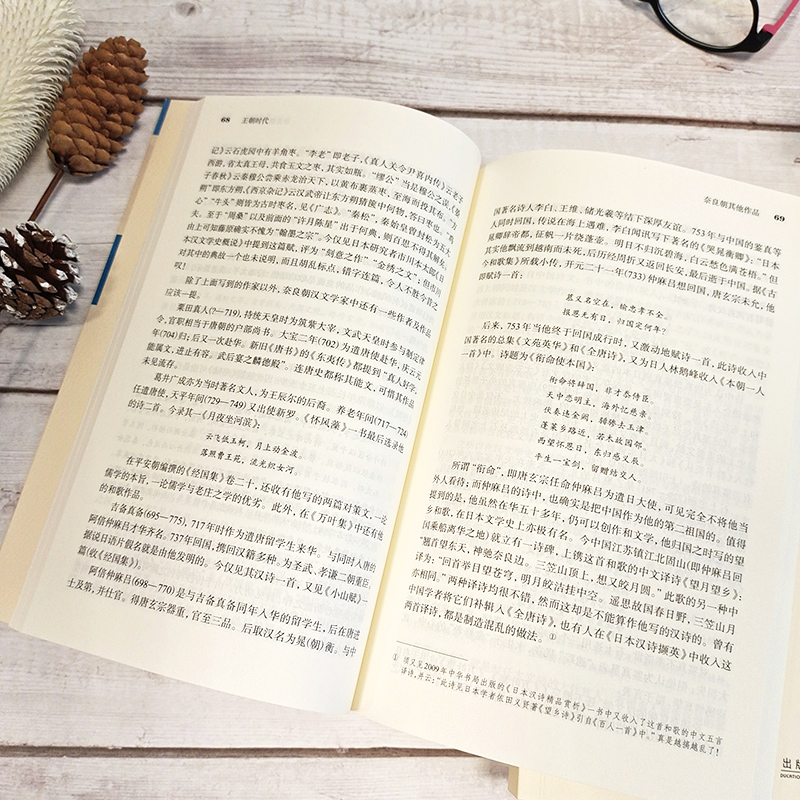

漢詩は、時代や地域によって多様なスタイルや流派が生まれました。隋唐時代に入ると、特に詩の黄金時代と見なされ、多くの名作が生まれます。李白や杜甫はこの時期の代表的な詩人であり、彼らの作品は後の詩人たちに多大な影響を与えました。李白はその自由奔放な詩風で知られ、杜甫は社会的なテーマを重視した詩を書いたことで、双方が対照的な文脈を創り上げました。

その後、宋代や元代に入ると、漢詩はさらに多様化し、形式や主題が広がります。宋代の詩は、特に風景や感情を繊細に描くことが特徴であり、詩ひとつひとつが心の内面を深く探求するものでした。このように時代ごとに異なる漢詩の特徴を持つことで、中国文学の宝庫が形成されてきました。

1.3 漢詩の主要な流派

漢詩には、各時代の流行や文化的背景によって、複数の主要な流派が存在しました。「古詩」や「近詩」といった形式に加えて、特に「律詩」と「绝句」という二つの形式は有名です。律詩は、特定の韻律と構造を持った詩であり、非常に規則的な形式が求められます。一方、絶句は短く、より自由な表現が可能で、特に瞬間の感情を捉えるのに適しています。

また、漢詩は各流派の異なるテイストがあり、西から流入した思想や文化の影響によって新たなスタイルも生まれました。例えば、禅の思想が影響を与えた「禅詩」は、より抽象的で深遠な世界観を表現するものとなり、現代においても宋代の詩人たちの作品が多くの人々に称賛されています。これらの流派の多様性は、漢詩の魅力を一層引き立てています。

2. 漢詩の美学

2.1 漢詩の形式と構造

漢詩はその形式と構造において特有の美しさを持っています。律詩や绝句といった異なる形式は、決まりのある構造を持ちながらも、その中で詩人の自由な表現を可能にしています。このため、漢詩はリズムとメロディを持ちながら、深い意味を伝える力を持っているのです。漢詩の多くが四句や八句で構成されており、特に初句と末句の韻の美しさが重要視されます。

この形式の美しさは、単に言葉の選び方や響きだけでなく、言葉のリズムや間の取り方も含まれます。詩の中に含まれる音の重なりや反響は、聴く者に感動を与え、心に響くものとなるのです。また、漢詩はその形式がしっかりと確立されているため、他の文学作品と比較しても、その美的整合性が高く評価されることが多いです。

2.2 漢詩における象徴と比喩

漢詩には、各種の象徴や比喩が豊かに使われることで知られています。自然現象や日常生活の中の出来事が、詩のテーマとして繰り返し取り上げられ、象徴として使われることが多いです。例えば、月や花、川、山などの自然物は、詩人の感情や思想を表すための象徴として機能し、それによって読者に深い感慨を抱かせることにつながります。

比喩を用いることで、漢詩は単なる情報の伝達だけでなく、感情や情緒をより豊かに表現することが可能になります。例えば、詩人が自らの孤独や悲しみを月にたとえることで、自然を通じて自らの内面に深く触れ、読者に感情を共有させることができます。このように、象徴と比喩の使い方は、漢詩の文学的な深みを一層増し、鑑賞する楽しみを提供します。

2.3 漢詩の情緒とテーマ

漢詩においては、さまざまな情緒やテーマが扱われており、それが漢詩の魅力となっています。例えば、自然の美しさを讃える詩もあれば、愛や友情、別れを題材とする詩も多数存在します。これにより、読者は詩を通じて多様な感情を体験することができます。詩人の感情を真摯に表現することで、時には喜び、時には悲しみに共感することができるのです。

また、歴史的な背景や社会情勢を反映した詩も多く、漢詩は単なる文学作品にとどまらず、当時の文化や価値観を理解するための重要な手がかりともなります。詩のテーマが時代ごとに変化してきたことは、漢詩が常に進化し続けていることを示しています。したがって、漢詩を通じて得られる豊富な情緒とテーマは、中国文化全体の一部でもあります。

3. 翻訳の意義と課題

3.1 言語的障壁と文化的ニュアンス

漢詩の翻訳においては、言語的な障壁や文化的なニュアンスが大きな課題となります。同じ言葉でも、文化や背景が異なると意味や響きが大きく変わるため、直訳だけではその情緒や意味合いを十分に伝えることが難しくなります。例えば、「月」という言葉は、単なる天体を指すだけでなく、漢詩の中ではしばしば孤独感や懐かしさを象徴することがあります。そのため、全く違った文化圏で同じ言葉を用いても、その意義は異なる解釈を引き起こす可能性があります。

また、漢詩特有の比喩表現や象徴的な言葉は、他の言語では直接的に表現することが難しいです。例えば、李白の詩の中に登場する「青空」という表現は、単に空の色だけでなく、その詩文全体に特定のイメージや感情を与える役割を持っています。これを翻訳する際には、その背景にある文化や社会的な文脈を理解し、それに合った翻訳を試みる必要があります。

3.2 翻訳者の役割

漢詩を翻訳する際、翻訳者は単なる言葉の変換ではなく、文化的・情緒的な橋渡しの役割を担うことになります。彼らは原文を読み解き、その背後にある文化的なコンテクストや詩人の意図を理解し、それを他の言語で再構築する必要があります。この過程には、高度な文学的センスとともに、異文化理解が求められます。

翻訳者は、原文のリズムや音の美しさを再現しつつ、詩の持つ真髄を読者に伝えるための工夫を凝らさなければなりません。例えば、ある詩が持つ特定の韻律を維持することは非常に難しく、翻訳者は時には意味を多少損なうことを甘受してでも、そのリズム感を大切にする場合もあります。このように、翻訳者の役割は非常に重要であり、一つの詩が新しい文化圏にどのように受け入れられるかを決定づける要因となります。

3.3 翻訳における美的要素の再現

漢詩の翻訳では、美的要素をどのように再現するかが大きな課題となります。一つの解決策として、コンセプトや意義を優先しつつ、なるべく原詩の美しさを保つよう工夫を重ねることが挙げられます。翻訳者は、文脈に応じて言葉の選択肢を慎重に考慮し、同時に読者に何を感じさせたいかを念頭に置かなければなりません。

たとえ音の響きを完全に再現できなくても、全体の感情や雰囲気を伝えられれば、それは大きな成功と言えるでしょう。例えば、詩の中で使われる自然の描写が引き起こす感覚を重視し、原作を直訳するよりも、意訳を選ぶことが効果的な場合もあります。このように、翻訳には柔軟な発想が求められ、時には冒険が必要だとも言えます。

4. 他の文学作品との対比

4.1 日本の詩と漢詩の相違点

日本の詩と漢詩には、いくつかの顕著な相違点があります。まず、日本の詩は、和歌や俳句といった独自の形式を持っており、特に自然への深い感受性や短い言葉で感情を表現する傾向が強いです。これに対して、漢詩はより複雑な形式と構造を持ち、時には政治や社会の問題を扱うことが多いです。

また、日本の詩は、季節感を大切にし、特有の言葉や表現が使われることが多いのに対し、漢詩は、しばしば古典的なシンボルや文化的背景を反映した語彙を使います。日本の詩人は多くの場合、淡泊な感情を深めていくことが重視され、そのため形を持たない感情に焦点を当てた作品が多く見られます。

とはいえ、両者には共通する点も多く、特に自然との関係や情緒の表現においては、共感できる部分が多いです。例えば、どちらの国の詩人も自然の美しさを賛美し、そこから生まれる感情を共有しようとします。このように、中国と日本の詩は、相違点があるものの、同時に互いに影響を与え合いながら発展してきたことが見えます。

4.2 西洋文学と漢詩の比較

西洋文学と漢詩を比較すると、圧倒的な違いはその文化的背景とテーマの多様性です。西洋文学は個人の内面や感情を重視し、心理的な探求を多く扱うのに対して、漢詩は自然との調和や社会的なメッセージを強くもっています。特に、ヒューマニズムに基づいた西洋文学は、自己表現や個人の自由を強調することが多く、漢詩のような集団的な価値観とは対照的です。

また、形式面においても違いが顕著であり、西洋詩は通常、イambic pentameter(イアンビック・ペンタメーター)などの特定のリズムを持つことが多いですが、漢詩の場合は、リズムももちろん重要ですが、それよりも意味や情景を重視することが多くなっています。このため、同じテーマでも、アプローチや表現は全く異なるものとなります。

ただし、共通のテーマ、たとえば愛、自然、人生、死といった普遍的なテーマは、西洋文学と漢詩の双方で扱われています。翻訳において、これらのテーマの共通性を生かすことで、異なる文化間での文学的対話が可能になります。こうした点を意識することが、より良い翻訳につながるでしょう。

4.3 漢詩が影響を与えた他の文化

漢詩は、歴史を通じて他の文化にも大きな影響を与えてきました。特に、日本では平安時代に漢詩が貴族の間で流行し、その後の文学にも多くの影響を与えています。日本の詩人たちは、漢詩の形式や技法を学び、その後、和歌として独自のスタイルを確立しました。このように、漢詩が日本に与えた影響は計り知れません。

さらに、漢詩は朝鮮やベトナムなど、周辺地域の文化にも深く根付いています。特に朝鮮では、漢詩が国文学の中核をなす流派となり、多くの詩人が漢詩を通じて自身の感情や思想を表現してきました。また、ベトナムでも、漢字を使った詩が発展し、それにより中国文学の影響を受けた作品が数多く存在します。このように、漢詩はアジア地域全体に渡って文学的な影響力を持っていたと言えるでしょう。

こうした背景を考えると、漢詩の翻訳やその理解はただの言葉の移動にとどまらないことがわかります。文化的背景や歴史を理解し、他の文化との架け橋となる役割を果たすことが、翻訳の重要な側面であると言えるでしょう。

5. 翻訳による漢詩の普及

5.1 現在の翻訳動向

現代において、漢詩の翻訳はますます重要視されています。特に世界的な視野で、中国の文化や文学が注目を集める中、漢詩の翻訳はその中心的な位置を占めています。現在では、さまざまな翻訳者や研究者が漢詩の美しさやその深い意味を他の言語に伝えるために活動しています。

最近の傾向として、翻訳者たちは単なる直訳ではなく、より意訳的なアプローチを取ることが多くなっています。その理由は、漢詩が持つ詩的な魅力や文化的な背景を余すことなく伝えるためです。このように、翻訳者の判断や創造性が重要な役割を果たすようになっています。

また、現代のデジタル環境では、オンラインプラットフォームやSNSを通じて、漢詩を広める活動も活発化しています。これにより、多くの人々が漢詩に触れる機会が増えています。特に若い世代にとっては、漢詩が新しい文化的な財産として認識されつつあることは、今後の普及の鍵と言えるでしょう。

5.2 翻訳がもたらす文化交流

翻訳を通じて、漢詩は国境を越えてさまざまな文化との交流をもたらす役割を果たしています。漢詩の翻訳によって、他の文化圏の人々は中国の思想や感情を理解しやすくなりますし、逆に中国側でも他文化の影響を受けることで、文学的な刺激が生まれるのです。このような文化交流は、文学の発展だけでなく、相互理解を促進する重要な要素でもあります。

たとえば、中国の漢詩が英語やフランス語に翻訳されることにより、国や文化を超えた共感が生まれることがあります。また、海外の文学作品が中国語に翻訳され、中国の読者に広まることによって、異なる視点からの文学的なインスピレーションが提供されます。このように、翻訳は文化交流の架け橋として重要な役割を果たしているのです。

さらに、翻訳によって生まれる新しい解釈や表現方法も、文化の発展に寄与しています。翻訳者が新しい解釈を提案することによって、無意識的に文化に新たな価値を加えることができ、文学や文化が進化するきっかけとなります。こういった側面からも、翻訳の重要性はますます高まっていることがわかります。

5.3 漢詩の未来と翻訳の役割

漢詩の未来は、翻訳の取り組みと密接に関連しています。翻訳を通じて世界中の読者に親しまれることで、漢詩はただの古典文学から現代文学の一部として再評価される可能性があります。特に、若い世代に対する漢詩の教育や普及が重要であり、翻訳がその促進役となることが期待されます。

未来の翻訳者たちは、さらに新しい技術やメディアを活用して、漢詩の魅力を伝える新しい方法を模索するでしょう。例えば、視覚的な要素を取り入れた作品や、インタラクティブな形での展示など、多様な形式が考えられます。こうした新しい試みが、漢詩の新しいファンを生むきっかけにもなるでしょう。

終わりに、漢詩と他の文学作品を比較し、翻訳の観点からその文化的意義を考察することは、私たちが文学を理解する上で非常に重要な手段です。今後も漢詩が他の文化と相交わりながら、その魅力を更に広げていくことを期待しています。文学を通じて、我々は異文化との理解を深め、人間性の普遍的な側面を認識することができるのです。