中国文化の中でも、「三国志」は特に多くの人々に愛され続けている作品です。この作品は、中国の三国時代(約184年から280年)を背景にした歴史物語であり、数多くの英知や教訓が含まれています。本稿では、「三国志」の物語構造と文学的手法に焦点を当て、その内包する深い意味や魅力を探求します。具体的には、物語の概要や構成、主要キャラクター、使用されている文学的手法、さらには歴史とフィクションの境界にまで踏み込みます。そして、現代における「三国志」の意義についても考察し、最後にこれらの要素から得られる教訓をまとめます。

1. 三国志の概要

1.1 三国志とは何か

「三国志」は、中国の歴史家である陳寿が3世紀末に著した歴史書です。主に後漢末から三国時代の政治や戦争を詳細に記録しており、後に羅貫中によって小説化されることになります。この小説は、よりドラマティックに物語を描写し、登場人物たちの複雑な関係性と心理を探ることに成功しました。「三国志」は、歴史文学としての価値が高く、古典文学の中でも特に重要な位置を占めています。

この作品の中心テーマは「権力闘争」であり、その中での人間性の探求や個々の選択が描かれています。複数の勢力が互いに競争しながらも、友情や裏切り、策略といった人間ドラマを展開する様は、現代の読者にとっても多くの共感を呼び起こすものでしょう。

1.2 三国志の歴史的背景

三国時代は、中国の歴史の中でも特に波乱に満ちた時代とされています。後漢の衰退とともに、各地に割拠する豪族が権力を争う状態にありました。この背景には、経済の混乱や政治の腐敗が大きく影響しています。このような状況の中で、曹操、劉備、孫権といった歴史的人物が立ち上がり、互いに争いを繰り広げました。

「三国志」の物語は、こうした歴史の動きを背景に、多くの実在の人物や出来事を描写しています。陳寿は、信頼性の高い資料を基に記録を行いましたが、羅貫中の小説版においては、創作要素も加わり、よりエンターテイメント性が強化されました。このような歴史的文脈が、「三国志」の物語と登場人物たちの行動に深い影響を与えています。

1.3 三国志の重要性

「三国志」は、中国文化において非常に重要な位置を占めています。その影響力は、文学や芸術領域を越えて、哲学や政治、戦略など様々な分野にも及びます。特に、戦略家や指導者たちにとっては、物語中の戦術や人間心理の描写が教訓として受け取られることが多いです。

また、日本でも「三国志」は広く受け入れられ、多くの文化的コンテンツに影響を与えています。漫画やアニメ、映画、ゲームに至るまで、「三国志」のさまざまな解釈が行われ、現代の人々の生活に溶け込んでいます。このように、幅広いジャンルに跨る「三国志」の影響は、文化やフィクションの枠を超えた普遍的な問題を提起しています。

2. 物語構造の分析

2.1 プロットの構成

「三国志」の物語は、複数の視点から描かれ、多層的なプロットが展開されます。物語は、後漢末の混乱から始まり、各国が興隆し、やがて三国時代へと移行する過程を描いています。特に、曹魏、蜀汉、孙吴の三国がいかにして権力を争ったのか、その過程が感情豊かに語られるのが特徴です。

ストーリーは主に、様々な戦争や策略のエピソードを通じて進行しますが、同時に個々のキャラクターに焦点を当て、それぞれの成長や葛藤を描いています。物語のクライマックスは数回訪れ、それぞれが歴史的な転換点として大きな意味を持ちます。特に赤壁の戦いは、物語の中で最も象徴的な場面の一つとして挙げられ、多くの読者にとって印象深いシーンとなっています。

2.2 主要なキャラクターとその役割

「三国志」には、数多くの魅力的なキャラクターが登場します。特に、曹操、劉備、孫権の三人はそれぞれ異なる性格で、物語に深い影響を与えています。曹操は冷酷で策略家、劉備は義理堅く理想主義者、孙权は現実的でバランスの取れた指導者です。それぞれのリーダーシップスタイルが戦争の結果や国の運命に大きく影響します。

また、配役として張飛、関羽、徐庶、諸葛亮など、多くのサブキャラクターも際立った存在感を持っています。彼らの行動や意図がストーリーの進行に寄与し、時には主要キャラクターとの関係によって新たなドラマを生み出します。たとえば、諸葛亮の智恵は蜀漢の軍事戦略において重要な役割を果たし、彼自身が英雄視される要因となっています。

2.3 各章のテーマとメッセージ

「三国志」の各章は、異なるテーマやメッセージを持っています。戦略や戦争の技術だけでなく、人間関係や忠誠心の重要性も強調されています。例えば、「義」というテーマはしばしば強調され、劉備と関羽の友情や、忠義を尽くす将軍たちの姿勢が描かれています。これらは、読者にとっての道徳的な指針となる部分でもあります。

また、権力の腐敗とその結果も重要なテーマです。曹操の野望や権力に対する執着は、最終的には破滅的な結果を招くことになります。これに対して、心に余裕のあるリーダーがどう振舞うべきかという教訓が示されており、その点で「三国志」は単なる歴史の記録としてだけでなく、人々に考えさせるための文学作品としての価値を持ちます。

3. 文学的手法

3.1 叙述スタイル

「三国志」の叙述スタイルは、その時代背景を反映した独特の演出がなされています。陳寿の記録は史実に基づいており、語り口は淡々としている一方で、羅貫中の小説ではより感情豊かで劇的な描写が加えられています。特に人物の心情描写や状況説明には工夫が凝らされ、読み手を物語に引き込む力を持っています。

また、各キャラクターの台詞や行動を通じて、その人物の性格や背景が巧みに描写されており、一瞬のやり取りからも多くの情報を読み取ることができます。このような叙述スタイルは、物語全体のテンポを維持しつつ、読者に深い理解を促す要因となっています。

3.2 比喩や象徴の使用

「三国志」においては、比喩や象徴の使用が非常に効果的です。特に、人間関係や戦いの様子を描くための比喩が多用され、その表現が人物の心理を深く掘り下げています。たとえば、「虎の威を借る狐」という表現は、力を持つ者の下で弱者が暴れる様を表現しており、ストーリーの中での権力のダイナミクスを示しています。

歴史的な出来事や人物に対する象徴表現も興味深いです。曹操が「狂人」として描かれる場面では、彼が持つ非情さや冷徹さが際立ち、読者に強烈な印象を与えます。このように、文学的な技巧が緻密に施されているため、読者はさまざまな解釈を楽しむことができます。

3.3 対話とその効果

「三国志」の中での対話は、キャラクター同士の関係性や物語の進行において重要な役割を果たします。対話を通じて、人物の内面が露わにされ、彼らの動機や葛藤が明らかになります。例えば、関羽と劉備の対話は、彼らの強い絆を示すだけでなく、忠義や友情の重要性を読者に訴える役割を担っています。

さらに、戦略を練る場面での対話は、主要なキャラクターの知性や戦略的思考を表現され、読者はそれを通じて彼らの賢さを理解することができます。このように、対話は単なる情報伝達手段ではなく、ストーリーの深みを増すための重要なテクニックとして機能しています。

4. 三国志における歴史とフィクションの境界

4.1 歴史的事実と文学的創作

「三国志」は、歴史的な事実に基づく作品ですが、羅貫中の小説版では多くのフィクションが加えられています。このため、どこまでが真実で、どの部分が創作されたものであるかは、歴史学者や読者にとっての重要なテーマとなります。陳寿の歴史書は、事実に基づいた詳細な記録を提供していますが、物語の面白さを高めるための演出が行われています。

物語中のキャラクターの個性やエピソードが強調されることで、フィクションとしての側面が強くなる一方、歴史的事実が基にしているため、リアリティを失わないようもしています。この微妙なバランスが、「三国志」の魅力の一つとも言えるでしょう。

4.2 歴史解釈の多様性

「三国志」の受容には、多様な歴史解釈が存在しています。特定のキャラクターが英雄視される一方で、別の見解では彼らの行動が批判されることもあります。このように、同じ物語でもそれを読む人によって捉え方が異なるのが、歴史文学の面白さです。

また、「三国志」の物語は中国だけでなく、アジア各地の文化にも影響を与えてきました。それぞれの国での解釈やアレンジが行われる中で、様々な視点からの理解が生まれています。これにより、「三国志」は単なる中国の歴史に留まらず、世界中の人々に共感される普遍的なテーマを持った作品となっています。

4.3 フィクションが与える歴史的影響

「三国志」に描かれたフィクションは、歴史的事実に影響を与えたとも言われています。特に、作品中の戦略や人間関係が、実際の歴史観や後の政治に影響を与えたケースも存在します。また、多くの人々が「三国志」に触れることで、その教訓や知恵が現代に受け継がれています。

フィクションであるがゆえに、物語が持つ力を活用することができ、実行可能な教訓を引き出すことが可能です。たとえば、友情や忠誠の重要性、逆境に立ち向かう姿勢などが、読者に深く響き、その後の行動に影響をもたらすことがあります。このように、「三国志」は歴史とフィクションの境界を超え、文化的な遺産として永続的な影響力を持つ作品となっています。

5. 三国志の現代的意義

5.1 日本における三国志の受容

「三国志」は、日本でも非常に人気のある作品で、多くの人々に親しまれています。特に、漫画やアニメ、ゲームとしての展開が著しく、日本の大衆文化に深く根ざしています。その中で、キャラクターたちの魅力や物語の緊張感が新たな形で表現され、多くの人々に楽しさと教訓を提供しています。

特に、作品の中での戦略や心理戦は、ビジネスの世界においても参考にされることがあります。リーダーシップやチームワークのヒントとして、三国志で描かれた戦術が評価され、多くのセミナーやビジネス書でも取り上げられることが増えています。このように、古典的な物語が現代でも活用されることは、文学の力を示しています。

5.2 映画やゲームにおける三国志の影響

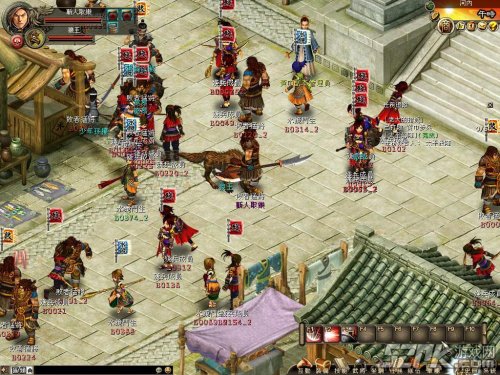

「三国志」は、映画やゲームにおいても多大な影響を与えています。特に、日本においては「三国無双」系列のゲームが大ヒットしており、この作品が新たなファン層を生む要因となっています。プレイヤーは歴史的なキャラクターを操作し、リアルタイムで戦闘を体験する中で、物語の一部を体感することができます。

映画についても「三国志」を題材にした作品が多く、特に武侠映画としての演出が好まれています。大作映画では、豪華なキャストと壮大な戦闘シーンが観客を魅了し、新たな解釈を提供しています。これにより、古くからある物語が新しい形で現代の人々に訴求する機会が生まれています。

5.3 三国志から学ぶ教訓と教訓の普遍性

「三国志」は、単なる歴史物語ではなく、現代に生きる人々にも多くの教訓を与える作品です。戦略や友情、忠誠心、裏切り、権力の扱いなど、普遍的なテーマが描かれており、さまざまな状況での適用が可能です。リーダーシップや資源の管理、倫理に基づく判断など、ビジネスや日常生活においても応用できる教訓が豊富に存在します。

特に、諸葛亮の知恵や曹操の戦略的思考は、現代においても多くの人々に影響を与え続けています。また、忠義や友情の大切さを再認識することで、人間関係の重要性を改めて考えさせられる作品でもあるのです。これにより、古典でありながらも現代の社会に生きる人々に共鳴を与え、いつの時代でも通じるメッセージを提供していることが、「三国志」の真の価値と言えるでしょう。

終わりに

「三国志」の物語構造と文学的手法について、詳細に考察してきましたが、この作品は単なる歴史書ではなく、深い人間ドラマや教訓が詰まった文学作品です。歴史とフィクションが巧みに絡まりながら、個々のキャラクターの成長や葛藤が描写されることで、読者には多くの感情が伝わります。さらに、現代の文化においても「三国志」の影響を受けた作品は多数存在しており、その普遍的なテーマは今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。

このような古典の魅力を改めて見直すことは、私たちが歴史や文化を理解する際の大切な手掛かりとなります。次回「三国志」を手に取る際には、その背後にある物語の深さや社会的な意義を感じながら、じっくりと楽しむことをお勧めします。