中国の文化の中で、水墨画は非常に重要な位置を占めています。水墨画はその独特な表現方法を通じて、アーティストの内面的な精神世界や、自然との調和を視覚的に探求しています。このアート形式は、技法やテーマにおいて多様な側面を持ち、深く豊かな精神的意味を含んでいます。本稿では、水墨画の歴史、技法、テーマ、そして精神世界の表現について詳しく解説します。また、現代においてどのように再解釈されているのかについても触れていきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 起源と発展

水墨画の起源は、中国の唐代(618-907年)にさかのぼります。この時期、絵画は詩や書道と一体となった文化的表現として発展しました。特に、五代十国時代に入ると、水墨画が独自の技法として確立され、このスタイルは宋代(960-1279年)において黄金期を迎えます。宋代には、風景画が盛んに描かれ、自然の美しさや季節感が追求されました。

宋代の水墨画は、細部にわたるリアリズムと大胆な筆使いが特徴です。その後、元代(1271-1368年)や明代(1368-1644年)にもさまざまな流派が登場し、技法やテーマの多様化が進みました。元代の「元院画派」は特に、抽象的な表現を重視し、画面のバランス感覚や精神的な要素に重点を置きました。

1.2 主な流派

水墨画には多くの流派がありますが、特に有名なのは「浙派」と「南派」です。浙派は、浙江省を中心に発展し、細密な描写が特徴です。南派は、江南地方の風景や民俗を反映した作品が多く、感情豊かな表現が魅力です。江南の風光明媚な自然や文化が、南派の画家たちにインスピレーションを与えました。

また、明代には「八大山人」のような死後に名声を得た画家も出現し、その作品は後世に大きな影響を与えました。彼らの作品は、技法やテーマが独自であり、過去の形式に対する反抗的な姿勢が色濃く出ています。そのため、現代の水墨画にも影響を与え続けています。

1.3 重要な画家たち

水墨画の歴史において、複数の重要な画家が存在します。たとえば、王希孟(Wang Ximeng)は、南宋時代の画家で、彼の「千里江陵一日還」などの作品は神秘的な山水画の傑作として知られています。彼の技法は、色彩と水墨の巧妙な組み合わせによって、詩的な情景を作り出します。

また、董其昌(Dong Qichang)は、明代の理論家であり、画家でもあります。彼の「画論」は、水墨画における抽象的な要素と理論的な枠組みを提案しました。彼は「形而上(ひょうじじょう)」と「形而下(ひょうじか)」という概念を使い、精神性と形式の関係を探求しました。これにより、多くの後続のアーティストに影響を与えました。

2. 水墨画の技法

2.1 使用する素材

水墨画において、使用する素材は非常に重要です。伝統的な水墨画では、特に「墨」と「筆」が中心となります。墨は牡丹(ボタン)などの水性の黒い顔料から作られ、特に良質な墨は炭素の含有量が高く、深い色合いが得られます。また、中国の画材店では、手作りの墨が販売され、アーティストによって選ばれます。

さらに、筆には「狼毛」と「羊毛」などの異なる種類があり、それぞれ異なる線の太さや質感を提供します。これにより、アーティストは自分の表現したい感情やテーマに合わせて、適切な筆を選べます。そして、最後には和紙や絹など、様々な支持体に描くことで、異なる効果を生み出します。

2.2 塗り方と筆遣い

水墨画の魅力は、筆遣いにおいても発揮されます。筆を使って描く際には、力加減やスピード、動作の大きさが重要になります。例えば、流れる水の描写には、軽やかな筆遣いと速い動作が必要です。一方で、山の重厚感を表現するためには、しっかりとした筆遣いが欠かせません。

また、水墨画では「重ね塗り」や「ぼかし」といった技法も多用されます。これにより、深みや陰影を持たせることが可能になります。特に「留白(りゅうはく)」という概念は、水墨画において重要であり、意図的に白い部分を残すことで、見る人の想像力をかきたてます。

2.3 表現手法とスタイル

水墨画のスタイルはアーティストの感性や精神性を反映するものです。特に、表現手法には「線描(せんびょう)」や「洗筆(せんぴつ)」などがあり、それぞれ異なる印象を持っています。線描では、細く繊細な線が自由に動き、対象物のディテールを強調します。一方で、洗筆はぼかしや色の重なりが特徴で、より抽象的な感情や雰囲気を表現します。

さらに、技法の発展により、現代の水墨画ではより実験的なアプローチも見受けられます。たとえば、ペインティングナイフを使用することで、従来の「筆」に依存しない新しい表現が模索されています。こうしたスタイルの変化は、水墨画の多様性をさらに広げています。

3. 水墨画のテーマとモチーフ

3.1 自然の表現

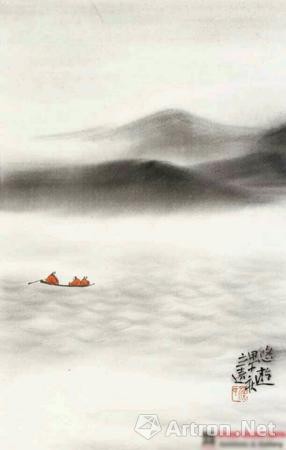

水墨画のテーマの中で、自然の表現は最も重要な要素の一つです。中国の伝統的な水墨画では、山、水、雲、木など、自然の風景が頻繁に描かれます。これらの描写は、単に美しい風景を再現するだけでなく、自然と人間の関係性を探求するための手段でもあります。

特に、山水画と呼ばれるスタイルは自然の壮大さを象徴し、精神的な探求を反映しています。たとえば、「瀟湘八景」などの作品では、山と水の調和を描くことで、観賞者に静寂や瞑想的な感覚を与えることを目指しています。これは、自然界の美が人間の内面的な平和に繋がるという考え方を示しています。

また、季節ごとの風景描写も重要で、春の花々や秋の紅葉といったパターンは、それぞれの季節感を通じて人生の移り変わりを伝えます。これにより、自然は単なる背景ではなく、精神的な成長や人生の哲学を象徴する存在となっています。

3.2 人物と動物の描写

水墨画において、人物や動物の描写も重要なテーマの一つです。特に人物画では、肖像を通じて、その人の性格や内面を表現しようとします。水墨画では、細部よりも全体の雰囲気が重要視され、ストロークや陰影を用いることで人物の表情や動きを捉えます。

動物の描写も魅力的で、特に鶴や鳳凰などの神話的な生き物や、虎や馬の強さを象徴する対象がよく描かれます。こうした動物は、単なる描写に留まらず、文化的な象徴として役割を果たします。たとえば、立派な馬は成功や繁栄を示し、鶴は長寿を象徴しています。これにより、画家は描写を通じて特定のメッセージを伝えることができます。

また、人物や動物を描く際には、背景には自然が取り入れられ、それぞれのキャラクターと自然との関係性が模索されます。これにより、水墨画は単なる視覚的な美しさを超え、より深いメッセージを持つ作品へと昇華されます。

3.3 抽象的な象徴

水墨画では、自然や人物の具体的な描写だけでなく、抽象的な象徴も重要なテーマです。これは、色や形を通じて、感情的な境地や精神的なメッセージを視覚的に伝える手段となります。アーティストは、線や点、空間を巧みに使い、抽象的な概念や感情を考えることが求められます。

特に、山や水の形状化、あるいは筆の運びによった表現は、観賞者に多様な解釈を促します。たとえば、しっかりとした線は安定感や安心感を与える一方で、流れるような線は動きや不安を示唆することがあります。このように、同じモチーフであっても、アーティストの意図や解釈によって、まったく異なる存在意味が生まれます。

さらに、抽象的な表現は水墨画における「無(む)」の哲学とも深く関わっています。存在しないもの、感じられないものを大切にするこの考え方は、観賞者に自由な想像を促し、各自の内面に触れる機会を与えます。このように、水墨画は抽象性を通じて、より深い精神的な体験を提供する役割を担っています。

4. 精神世界の表現

4.1 禅と水墨画

水墨画の精神世界の表現は、特に禅思想と深く結びついています。禅は、シンプルさや内面的な静けさを重視し、水墨画の探求にも影響を与えています。水墨画を描く際に、アーティストは自己の内面を見つめることが求められます。筆を取るとき、アーティストは深い呼吸と集中を伴い、静寂の中で自らの存在を確認します。

このようなプロセスは、禅の瞑想と似ています。例えば、筆を運ぶ際に生まれる一つ一つのストロークは、観察者との対話となり、その結果として作品が生まれます。そのため、水墨画は単なる技術的な行為ではなく、精神的な修行の一環とも言えます。

また、禅の影響を受けた水墨画は、空間の利用にも特有の特徴があります。「留白」の概念は、空間を「無」として捉え、そこに意味を持たせます。この留白こそが、観賞者に自己の感情や思考を投影する余地を与え、深い精神的な対話を生み出します。水墨画における留白は、まさに禅の心を反映していると言えるでしょう。

4.2 存在と無の探求

水墨画は、「存在」と「無」の探求を通じて、観賞者に深い哲学的な問いを投げかけます。作品の背後にある意味や意図を読み取ることが重要であり、多くの場合、描かれたものの「見えない側面」にも価値があります。この探求を通じて、アーティストは物事の本質を考察し、観賞者は新たな視点を得ることができます。

たとえば、山の頂上にある一枚の雲は、「無」を視覚化する象徴として描かれることがあります。この雲は、実体が無く、ただその存在を感じさせるだけです。このような描写は、観賞者に内面的な問いを促し、視覚的に「存在」を再考させるきっかけとなります。

また、金銭や物質的な豊かさとは無縁の水墨画のテーマは、心の平和や満足感を求める士人たちの理想を反映しています。この観点から、水墨画は、人生の本質や目的に関する深い問いかけとなり、同時に人々にインスピレーションを与える役割を果たします。

4.3 感情と精神の反映

水墨画は、アーティストの感情や精神状態を直接的に反映する媒体として評価されています。アーティストが描く細部の違いや筆遣いの変化には、その瞬間の精神的な状態が色濃く表れます。例えば、激情を込めて描かれた作品は、強い力強さを示し、逆に静かな感情や微妙なタッチは、静謐な心の状態を示唆します。

特に、作品を通じて表現される感情は、複雑で多層的です。同じテーマであっても、異なるアーティストが描くことで、それぞれの感情や背景が異なります。これにより、水墨画は広範な感情のスペクトラムを提供し、観賞者が自己の感情を探求する手助けをします。

また、感情の表現は、アーティストと観賞者との間に深い共鳴を生む要素でもあります。多くの場合、観賞者は画面を通じて自らの感情や体験を再確認し、その結果として自己の内面に触れる機会を得ます。このように、水墨画は感情の橋渡しをする重要な役割を果たしています。

5. 現代における水墨画の再解釈

5.1 現代アーティストの視点

現代において、水墨画は新たな解釈と実験が行われています。多くの現代アーティストは、伝統的な技法を用いながらも、そこに新しい視点や要素を加えることで、過去の枠を超える作品を生み出しています。例えば、アーティストは西洋のアート手法や視点を取り入れたり、多様な素材を用いることで、現代の視覚文化に対する新たなアプローチを試みています。

あるアーティストは、デジタル技術を用いて画面のレイヤーを重ねるなど、従来の水墨画とは異なるスタイルを生み出し、これまで表現されなかった新たな感情やアイデアを視覚化しています。こうした革新は、現代アートの世界においても注目を集めています。

さらに、現代の水墨画は、ただの視覚的な作品に留まらず、社会的なメッセージを込めたものが多く見られます。環境問題や文化的な課題について考察を促す作品が多く、アーティストは視覚を通じて社会に対して意見を発信する手段として水墨画を利用しています。

5.2 伝統と革新の融合

現代の水墨画では、伝統的な技法と新しい試みが融合しています。アーティストたちは、古典的なコンセプトや技法を尊重しつつ、自身の独自性を加え、全く新しい作品を創作しています。これにより、伝統文化は生き続け、次世代の作品も魅力を持つものとなっています。

例えば、伝統的な山水画の技法を利用しながらも、幾何学的な形やカラフルな色彩を取り入れることによって、視覚的な衝撃を与える作品が登場しています。このようなアプローチによって、観賞者は新しい視点から水墨画を体験し、伝統文化に対する新たな理解を得ることができます。

また、国際化が進む中で、他国のアートとの交流も盛んです。こうした国際的な視点から水墨画を見ることで、従来の枠組みに囚われない新しい表現が生まれ、グローバルな文化交流が促進されています。伝統の枠を越えたクリエイティブな試みは、水墨画の未来に大きな可能性を秘めています。

5.3 国際的な影響と評価

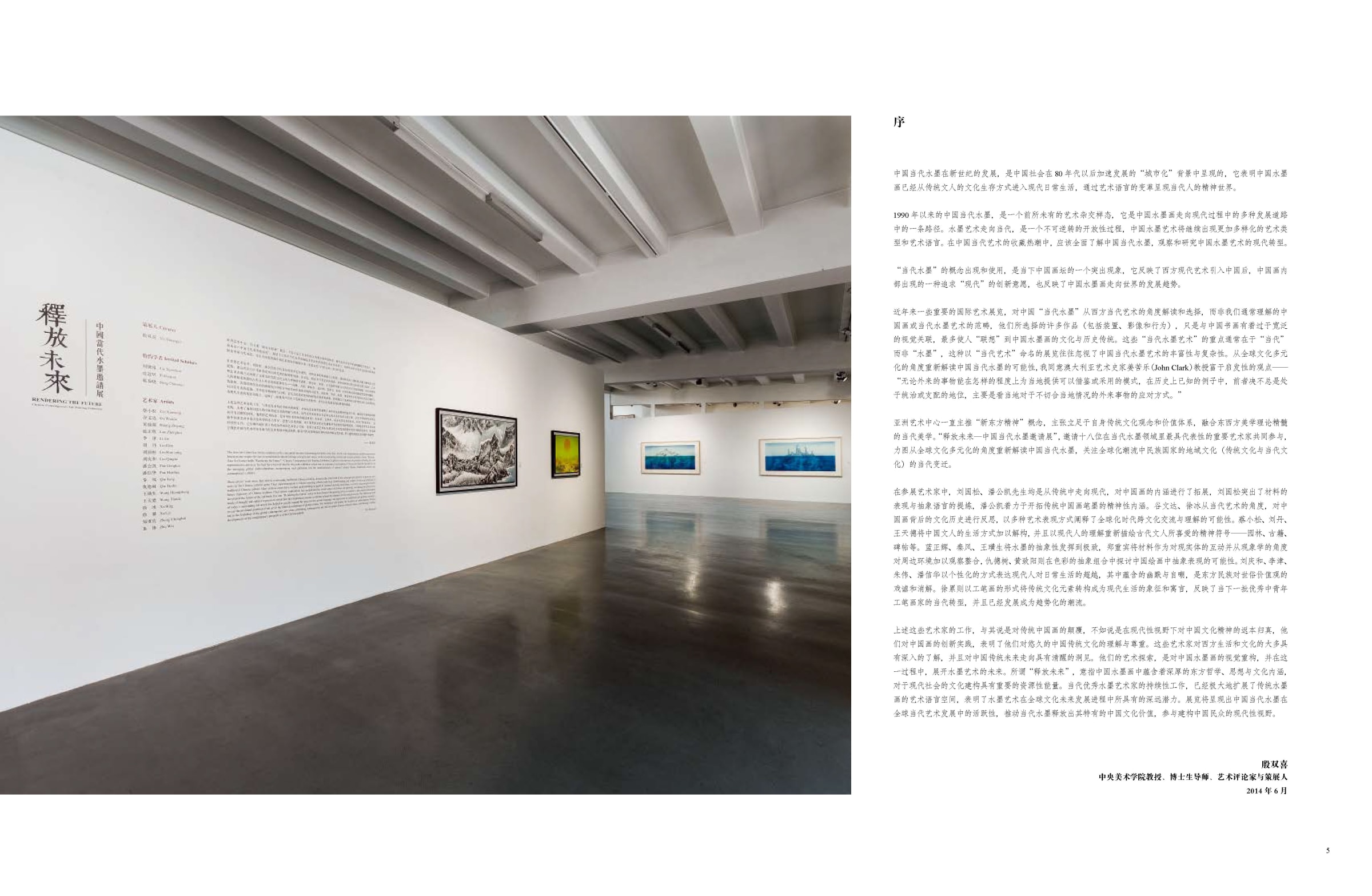

水墨画は、国際的なアートシーンでも高い評価を受けており、その影響力はますます広がっています。多くの国での展覧会やアートフェアでは、水墨画が新たなトレンドとして注目を集めており、アーティストたちはこの伝統的な技法を駆使して、新しい作品を展開しています。

日本や韓国をはじめとするアジアの国々では、水墨画の影響が根強く残っており、独自のスタイルや解釈が形成されています。公開された展覧会では、アジアの水墨画アーティストと西洋のアーティストがコラボレーションし、互いの文化の対話を促進する事例も見られます。

また、教育現場においても、水墨画が若い世代に取り入れられており、美術学校やワークショップではこの技法が教えられています。これにより、将来のアーティストが持つ視点や技術が伝承され、さらなる革新が期待されます。

終わりに

水墨画は、中国の文化的伝統の中で非常に重要な役割を果たしています。歴史を通じて受け継がれてきた技法とテーマは、現代においても新たな解釈や表現を生み出す源泉となっています。特に、精神世界を探求するための手段としての水墨画は、見えないものを描くことの難しさと美しさを同時に体現しています。未来に向けて、水墨画はさらに進化し続けることでしょう。