水墨画は中国の伝統的な絵画形式であり、その独特のスタイルと技術は長い歴史を持っています。日本における水墨画の受容と影響は、多くのアーティストや現代アートの文脈で見ることができます。本稿では、水墨画の歴史的背景や技法、現代アートへの影響、そして日本における水墨画の受容について詳しく考察していきます。また、水墨画が国際的な文化交流において果たす役割についても触れます。

1. 水墨画の歴史背景

1.1 水墨画の起源と発展

水墨画は、中国の唐代(618-907年)に起源を持つとされ、その後、宋代(960-1279年)に最も栄えました。この時期、多くの画家が水墨画の技法を発展させ、自らのスタイルを確立しました。特に、王維や、李公麟などの偉大な画家は、自然の美しさを表現するために水墨画を駆使し、その後の世代にも大きな影響を与えました。

水墨画は、単に絵を描く技法だけではなく、その背後には深い哲学や思想があります。特に禅仏教の影響を受け、静寂や無心を表現する手段として用いられました。これにより、画家は少ない筆致で大きな感情や雰囲気を伝えることができるようになりました。

また、水墨画の発展は、様々な社会的背景とも関連しています。例えば、絵画の技術が寺院や宮廷での重要な役割を果たすようになると、画家たちは特定のテーマを持つ作品を制作し、年中行事や人生の一瞬を捉えました。これにより、水墨画は単なる美術作品以上のものとなり、文化や歴史を記録する手段となりました。

1.2 中国文化における水墨画の位置づけ

中国文化において、水墨画は絵画の一形態として非常に重要な位置を占めています。その美しい表現力と精神性は、多くの中国人にとって文化的アイデンティティの一部となっています。水墨画は儒教や道教、仏教といった様々な思想と結びつき、画面にはさまざまな象徴やメッセージが含まれています。

また、水墨画は詩、書、篆刻(てんこく)などの他の芸術形式と密接に関連しており、これらは「文人画」と呼ばれるスタイルを生み出しました。文人画は、学問や詩と絵画が融合したものであり、そのため、単に技術的な側面だけでなく、思想や文化的背景が重視されます。これにより、水墨画は他の文化表現と同様に、深い意味や物語を持つ作品となりました。

さらに、水墨画はアジア全体に影響を与え、特に日本、韓国、ベトナムにおいても独自のスタイルとして受け入れられました。日本では、鎌倉時代や室町時代を通じて水墨画が広まり、特に雪舟などの画家によって独自の発展を遂げました。このように、水墨画はただの技術的な美術品ではなく、文化や歴史を反映する重要な要素となっています。

2. 水墨画の技法と特徴

2.1 基本的な技術と表現手法

水墨画の技法は非常に多様で、主に「筆」、「墨」、「紙」の三つの要素が基本となります。筆の使い方には、さまざまなストロークや圧力があり、これにより異なる表現が生まれます。例えば、細い線と太い線を使うことで、画面に動きや深みを与えることが可能です。

墨の濃淡も水墨画の重要な要素です。画家は墨を水で薄めたり濃くしたりして、作品に多様なトーンをもたらします。この技術により、画面には光と影が生まれ、立体的な表現が可能になります。また、墨のぼかしや流し込みによって、不規則な形や独特の質感を表現することもできます。

さらに、使用する紙も水墨画の表現に影響を与えます。特に「和紙」や「中国紙」は、その質感や吸水性から、水墨画の技法との相性が良いとされます。画家は自らのスタイルに応じて適した紙を選び、表現したいテーマや感情に合わせた作品を制作します。このように、水墨画は技術的な側面と、創造的な表現力が融合した独特のアートフォームです。

2.2 水墨画のテーマとモチーフ

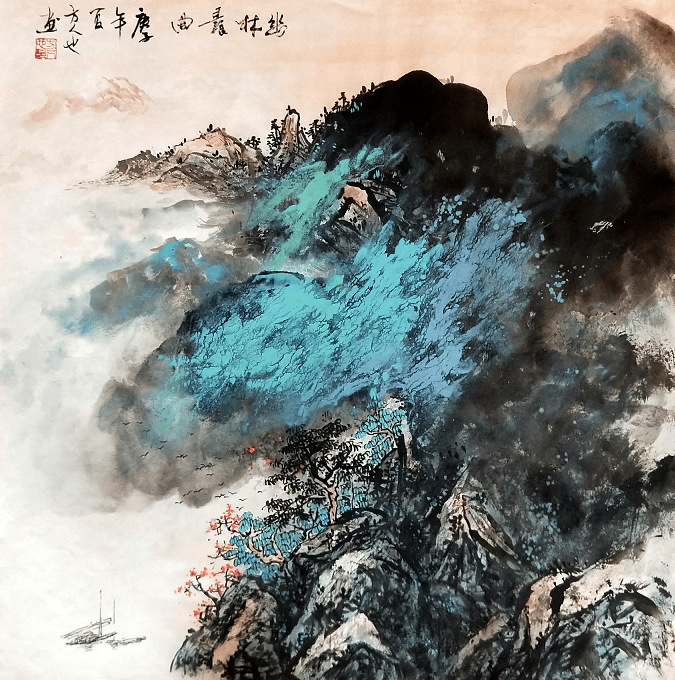

水墨画には多様なテーマとモチーフが存在しますが、その中でも自然や人物、動物がよく描かれます。自然は水墨画の中心的なテーマであり、山水画として知られる形式が特に人気です。中国ロマン主義の影響を受けた山水画は、壮大な自然を表現することで、宇宙や人生についての深い考察を促します。

人物画は、さまざまな場面や状況を描くことで、文化や風俗を反映します。また、特定の㰱人や神話に基づいたキャラクターも、水墨画の中で重要な存在となります。人物表現は、表情や動きを巧みに捉えることで、観る者に強い感情を喚起させることができます。

さらに、動物も水墨画の重要なモチーフです。特に鳥や獅子、虫などが描かれ、それぞれの動物には特定の象徴的な意味が込められています。例えば、鶴は長寿を意味し、獅子は力や威厳を象徴します。このように、水墨画のテーマやモチーフは、文化や哲学を反映し、観る者に多くのメッセージを伝える役割を果たしています。

3. 現代アートへの水墨画の影響

3.1 現代アートにおける水墨画の要素

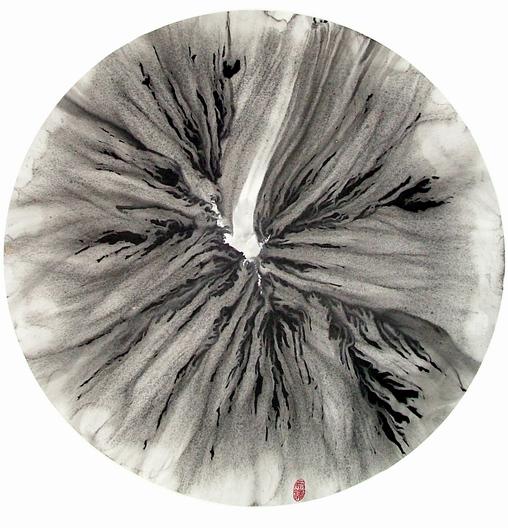

現代アートは多様なスタイルや表現方法が存在しますが、水墨画の影響も色濃く見られます。特に、抽象表現主義やミニマリズムなどの現代的な技法において、水墨画の要素が取り入れられることが増えています。例えば、墨の流れやぼかしが現代アートの作品においても活用され、意図的な偶然や一瞬の表現が重要視されています。

また、現代アートの作家たちは水墨画の技法を参照し、自らのスタイルとして取り入れることで、伝統と革新を融合させています。例えば、シルクスクリーンやデジタルアートでは、水墨画のテクスチャや線の感覚が新たな形で表現されることがあります。このように、現代アートにおいては、水墨画が単なる過去の表現形態ではなく、持続的な影響を及ぼしていることがわかります。

さらに、水墨画の特徴である不確実性や流動性は、現代アートの作品において非常に価値のある要素となっています。特に、観る者に思考や感情を促すようなアート作品にとって、水墨画の自由な表現は大きなインスピレーションとなり得ます。色や形の使い方を通じて、作品の中に新たな視覚体験を生み出すことが可能です。

3.2 水墨画の新たな解釈と表現

水墨画の技法やスタイルは、伝承されたものだけではなく、現代のアーティストによって再解釈され、新たな表現方法が模索されています。例えば、西洋のアートテクニックやコンテンポラリーデザインが結びつき、混合メディアアートとしての水墨画の進化も見られます。水墨画の持つ余白の美しさや、力強い筆致は、現代のアートプロジェクトにおいて新しい視覚的体験を生み出す原動力となっています。

また、アートインスタレーションにおける水墨画の表現例も増えています。アーティストは、大きなキャンバスや三次元の構造物に水墨画を展開し、観客とのインタラクションを促す試みを行っています。こうした新しい試みは、水墨画の伝統的なイメージを払拭し、現代社会におけるアートの役割を再考させるきっかけとなります。

さらに、デジタル技術の進化によって、アーティストは水墨画の要素をデジタルアートとして再表現することに挑戦しています。デジタルツールを用いた水墨画は、従来の技法と異なる新たな形を生み出し、観る者に新たなインスピレーションを与えています。このように、水墨画は時代を超えて常に革新され続けており、現代アートにおいてもその存在感を示し続けています。

4. 日本における水墨画の受容

4.1 日本のアーティストによる水墨画の適応

日本において、水墨画は古くから受容されており、日本独自のスタイルとして発展してきました。鎌倉時代や室町時代には、中国から伝わった水墨画が日本に普及し、その影響を受けた画家たちが新しい作品を生み出しました。特に、雪舟などの名画家は、水墨画の技法を巧みに取り入れ、日本固有の風景や精神を映し出しました。

近年でも、日本の現代アーティストは水墨画を独自に解釈し、新しい表現方法を模索しています。たとえば、花や風景を描く際に、従来の水墨画の技法を用いながらも、ポップアートや抽象表現などの要素を取り入れることで、より多様なスタイルが生まれています。これによって、水墨画は新たな視点から日本のアートシーンに貢献しています。

このような適応の一例として、現代アーティストである川島小鳥(かわしま ことり)氏の作品があります。彼は、水墨画の技法を用いて、伝統的なテーマを現代的な視点から再解釈した作品を展開しています。具体的には、彼の作品には日本の自然や人々の生活をテーマにしたものが多く、伝統技法と現代の感覚を見事に融合させています。

4.2 日本の現代アートシーンにおける水墨画の役割

日本の現代アートシーンにおいて、水墨画の役割は非常に重要です。伝統と現代の両方の要素を取り入れることによって、アートは単なる視覚的な表現を超え、文化的な対話を生み出す手段となります。現在、多くのアーティストが水墨画を通じて、環境問題や社会的なテーマを扱っています。

例えば、若手アーティストの中には、水墨画を使って日本の環境問題や社会問題を掘り下げる作品を制作している者もいます。これにより、アートは観る者に新たな視点や思考を提供し、社会的な意義を持つ文化的活動にもつながっています。このように、水墨畫が持つ伝統的な価値観は現代アートにも生き続けています。

また、絵画だけでなく、映像作品やパフォーマンスアートにおいても水墨画の技法が取り入れられるようになっています。これにより、水墨画は多様なメディアを通じて表現され、新たな形で観客に伝わる機会が増えています。水墨画は日本の現代アートにおいて、常に新しいアイデアや技術をもたらしているのです。

5. 水墨画と国際的交流

5.1 水墨画がもたらす国際的な影響

水墨画は、その文化的背景や技法が他国に広がることによって、国際的な影響をもたらしています。日本をはじめとするアジアの国々や、西洋のアーティストにとっても、水墨画は新しいインスピレーションの源となっています。国際的なアートシーンでは、中国の水墨画が持つ独特の美しさや哲学が注目され、さまざまな文化と共鳴しています。

国際的なアートイベントや展覧会では、多くのアーティストたちが水墨画を取り入れて、自らの作品を展示する機会が増えています。これにより、水墨画のテクニックや理念は国を超えて共有され、新たなアート表現が生まれる土壌を作り出しています。特に、アートフェアやビエンナーレなどの国際的な舞台では、多様な視点からの水墨画のアプローチが議論され、それがさらにアートの発展を促しています。

また、ワークショップやセミナーを通じた交流も重要な役割を果たしています。世界中のアーティストや学者が水墨画の技法を学ぶことで、国際的なネットワークが形成され、新たなアイデアや技術が生まれています。このような交流は、文化の多様性を理解し、アートに対する異なるアプローチを学ぶ貴重な機会となります。

5.2 アートイベントや展覧会での比較分析

様々な国際的なアートイベントや展覧会では、水墨画が他のアートフォームと比較されながら、その特性や魅力が再評価されています。たとえば、アートフェアや展覧会では、伝統的な水墨画と現代アートの作品が並べられることで、それぞれの違いや共通点が浮き彫りになります。

日本のアーティストが展開する水墨画が、西洋の現代アートと交わることで、新たな対話が生まれることもあります。水墨画の流動性や余白の美しさが、コンテンポラリーアートの鋭い表現と結びつくことで、両者の共通のテーマやビジョンが浮かび上がります。このような比較分析によって、アートの枠を超えた新しい視点が生まれ、観客に新たな発見を促します。

さらに、アートイベントでは、ワークショップやパフォーマンスを通じて水墨画の技術を実演する機会も増えており、観客がその魅力を体験できる場が提供されています。このような取り組みは、観る者が水墨画に対する理解を深めると同時に、アートの多様性や発展可能性を感じる機会となります。

6. 結論

6.1 水墨画の未来とその可能性

水墨画は、その長い歴史と豊かな表現力を持つアートフォームであり、現代においても多くの可能性を秘めています。新しい技術や視点が取り入れられることで、水墨画は常に進化し続け、未来のアートシーンにおいても重要な役割を果たすでしょう。その持続的な魅力は、多くのアーティストや観客に影響を与え続けます。

さらに、国際的な交流が進むことで、水墨画は文化の多様性を活かした新たな表現が期待されます。アーティストたちは、従来の枠を超えた革新的なアイデアを持ち寄り、水墨画の可能性を広げるでしょう。この点において、水墨画はアートの未来においても重要な要素となるはずです。

6.2 日本と中国の文化交流の重要性

水墨画は、日本と中国の文化交流の象徴とも言えます。その伝統的な技法や思想は、両国のアーティストや文化に大きな影響を及ぼしています。こうした文化交流は、相互理解を深めるだけでなく、さらなる創造性を促進します。

今後も、水墨画を通じた国際的な対話と交流が進むことで、日本と中国の文化の新たな側面が浮かび上がることが期待されます。アートは、国境を越えた共通の言語であり、その可能性を最大限に活用していくことが、今後のアートシーンにおいて重要であると言えるでしょう。

終わりに、水墨画は単なる伝統的なアート形式に留まらず、現代アートや国際的な交流の中で新たな価値を見出すことが求められています。その美しさや深い意味は、今後も多くの人々に影響を与え続けることに疑いありません。