中国の水墨画は、その独特の技法と美しい表現力で知られており、数世紀にわたって中国文化の重要な部分を担ってきました。この芸術形式は、単なる絵画技法だけでなく、深遠な哲学と自然観を反映した精神的な表現でもあります。これから、中国の水墨画の概要、精神性、歴史、技法、現代における位置、さらには日本文化への影響について詳しく探っていきます。

1. 水墨画の概要

1.1 水墨画とは

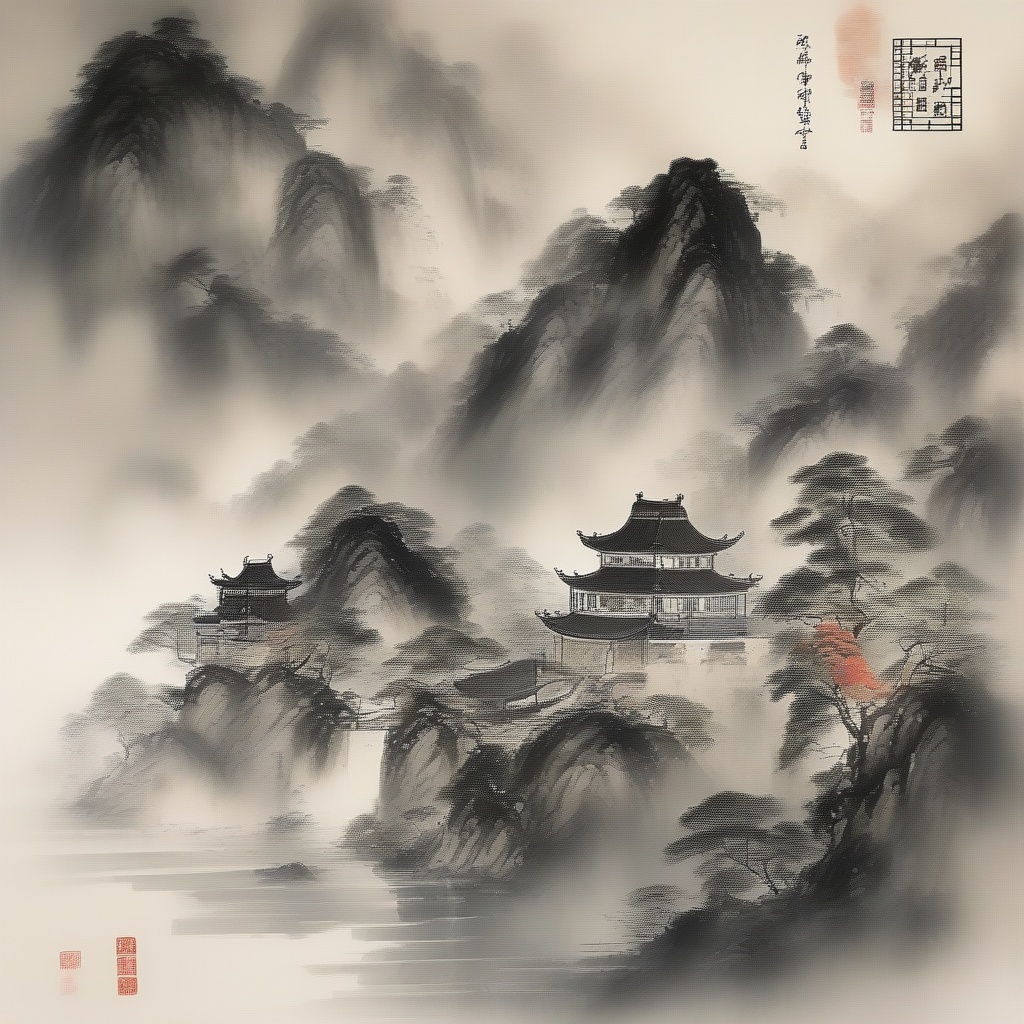

水墨画とは、水と墨を用いて表現される中国の伝統的な絵画形式です。水墨画は、その名の通り水と墨だけを使用し、画材としては特に特製の墨と和紙が一般的です。この技法は、墨の濃淡と水の流動性を駆使することで、さまざまな表現が可能となります。描かれる主なモチーフは、自然や風景、人々や動物など、多岐にわたります。

水墨画には、主に「工筆」と「写意」の二つのスタイルがあります。「工筆」は細密な描写を特徴とし、よりリアルな表現を目指します。一方、「写意」は、対象の本質を捉えた抽象的で自由な表現であり、感情や雰囲気を重視します。これにより、水墨画は視覚的な美しさだけでなく、観る者の感情に訴えかける力も持っています。

1.2 水墨画の特徴

水墨画の特徴には、墨の濃淡、筆の運び、そして余白の使用があります。墨の濃淡を巧みに使うことで、立体感や奥行きを演出します。また、筆の運びはその画家の個性を表現する重要な要素です。力強い一筆や繊細な線、流れるような筆致などは、作品ごとに異なり、観る人に深い印象を与えます。

さらに、水墨画では余白の使い方が重要です。余白はただの無ではなく、空間を生み出し、視覚的なバランスを保つ役割を果たします。このように、すべての要素が組み合わさることで、見る人の心に深い印象を与えるアート作品が生まれます。

1.3 水墨画と他の絵画形式の違い

水墨画は、中国の他の絵画形式といくつかの顕著な違いがあります。たとえば、油彩画との大きな違いは、使用する絵具の特性と描画技法です。油彩画は鮮やかな色彩と重厚感を持ち、レイヤーを重ねることで奥行きを出しますが、水墨画は流動的な墨と水を使い、即興的な表現を重要視します。

また、日本の水墨画とも一線を画しています。日本の水墨画は、中国の水墨画の影響を受けつつも、独自の文化や美意識を反映しています。例えば、日本の水墨画家は、「間」(余白の美)を特に重視し、簡潔で力強い自然の表現に注力している点が際立っています。

2. 水墨画の精神性

2.1 水墨画の哲学的背景

水墨画は、道教や仏教、儒教の哲学的背景を持ち、自然と人間の調和を描くことが重要視されています。特に道教では、自然の一部としての人間の位置づけが強調されます。水墨画は、自然界の美しさを模写するだけでなく、その生命力や精神性を表現する手段とされています。

このような哲学的背景は、水墨画をただの視覚的アートとしてではなく、深い意味を持つ精神的な表現として位置づける要因となっています。作家たちは、自身の内面や宇宙との一体感を表すために、絵を通じて自己表現を目指すのです。

2.2 水墨画における自然の表現

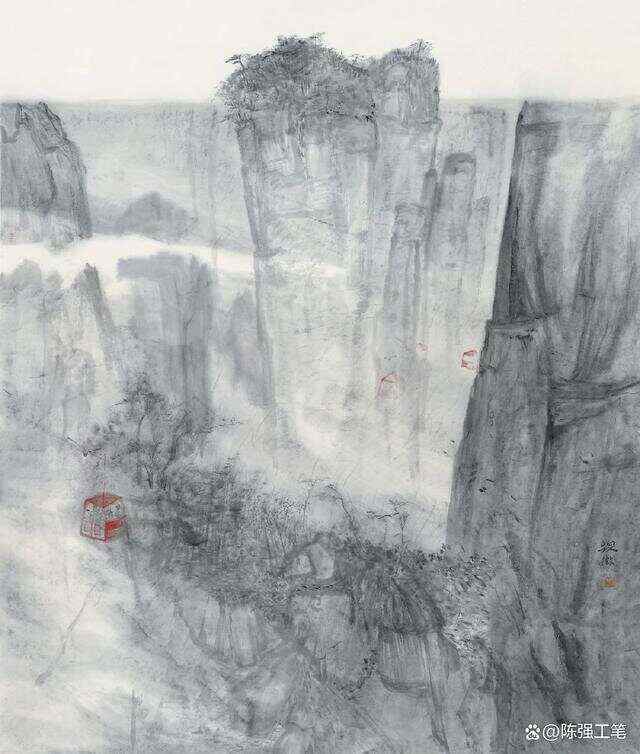

水墨画では、自然の細部まで観察し、そこから感受性を引き出すことが求められます。ただの風景描写ではなく、山川や樹木、動物たちの存在を通じて、自然の力強さや繊細さを表現します。これにより、観者は自然と一体になり、心の平穏を感じることができるのです。

たとえば、山を描く場合、ただ山の形を写すのではなく、形成された陰影や空気の流れを考慮し、それを墨の濃淡で表現します。これにより、見る者はただの「山」を超え、自然のエネルギーを感じ取ることができるのです。

2.3 感情と精神を伝える手法

水墨画は、描かれた対象の持つ感情や精神を伝える手法が豊富です。一つの風景や静物が持つ表情は、その筆使いや色の選択によって大きく変わります。たとえば、力強い筆遣いは、厳しさやダイナミズムを、柔らかい筆遣いは、優しさや穏やかさを伝えることができます。

水墨画における波や雲の表現方法も、感情を伝える重要な要素です。波が荒れ狂う様子は、激しい感情を、静かな湖面は穏やかな心情を表現します。これらの要素は、観る人々に深い感情的共鳴を引き起こすのです。

3. 水墨画の歴史

3.1 水墨画の発祥

水墨画の起源は、漢代にまで遡ることができます。しかし、今日私たちが認識している水墨画のスタイルは、主に唐代から宋代にかけて形成されました。この時期、画家たちは自然を模写するだけでなく、それに自身の感情や思考を込める技法を発展させました。特に宋代には水墨画が最も栄え、多くの名作が生まれました。

この時期の有名な画家には、李公麟や范寵などがいます。彼らは、山水画や花鳥画において、自然の美しさを追求した作品を数多く残しました。彼らの作品は、墨の使い方や構図のバランスが優れており、今でも多くの人々に影響を与えています。

3.2 重要な歴史的時期

水墨画の歴史には、いくつかの重要な時期があります。特に、元代から明代にかけての時代は、水墨画のスタイルが広範囲に拡大し、多くの流派が誕生しました。この時期、特に「文人画」が発展し、知識人や詩人たちが自らの感情を表す手段として水墨画を用いるようになりました。

元代においては、黄公望や倪雲林といった画家が活躍し、彼らの作品は精神的な深みと風景の美しさを同時に表現しました。明代には、沈周や仇英といった人物が現れ、より個性的で具体的な描写が展開されました。

3.3 著名な水墨画家とその作品

歴史的に見て、多くの著名な水墨画家が登場し、それぞれが独自のスタイルを確立しました。杜甫や王文瑄は、中でも特に有名で、彼らの作品は自然との調和を表したものが多いです。特に王文瑄の「江南春」は、春の訪れを描いた作品として広く知られています。

また、近代には近代的な水墨画家も出現しました。例えば、徐悲鴻は、西洋的な技法を取り入れつつ、伝統的な水墨画に新たな視点を加えました。彼の作品は、アジアの美術シーンに大きな影響を与え、国際的にも評価されています。

4. 水墨画の技法

4.1 基本的な筆使い

水墨画の基本的な技法の中でも、筆使いは非常に重要です。筆は、まるで指で触れるかのように自然と対話する手段であり、その使い方次第で作品の印象が大きく変わります。通常、柔らかい毛を持つ筆が使用され、墨を含ませることで表現の仕方に変化を持たせます。

具体的には、筆の先を使った細かい線での描写や、全体を流れるように描く方法などがあります。特に、筆の運びを大切にすることで、感情や動きを生き生きとした形で表現することが可能となります。墨の濃淡や水分の調整も大切な要素であり、細部に至るまでのこだわりが作品の完成度を高めるのです。

4.2 色彩の使い方

一般的に、水墨画は墨絵として知られていますが、色彩の使用も重要な要素となります。水墨画では、風景や動植物に対する色づけが行われることもあり、特に淡い色合いが好まれる傾向があります。このような色彩の使い方は、作品に動的な要素を加えることができ、観る者に新たな発見を促します。

水墨画において色を使用する場合、全体の雰囲気に合わせて調和を大切にする必要があります。たとえば、山を描く時、緑や青を用いることで、穏やかな自然の美しさを伝えることができます。そして、色の使い方一つで、風景が持つ印象や感情が大きく変わるのです。

4.3 作品制作のプロセス

水墨画の制作過程は、準備から最終的な仕上げまでの一連の流れを含みます。まず、モチーフを選び、スケッチをすることで全体の構成を決めます。その後、筆を使って基本的な形を描き、その後墨や色を用いて細部を仕上げていきます。ここでは、表現する感情や意味を大きく左右する工程となります。

また、作品の制作中には、何度も試行錯誤が必要です。時には、力強い筆遣いと流れるようなラインを使い分けながら、全体のバランスを考慮することも求められます。こうしたプロセスを経て、完成した作品には、画家の情熱や思いが込められるのです。

5. 現代における水墨画

5.1 現代の水墨画作家

現代の水墨画界には、多くの才能ある作家たちが登場しています。彼らは、伝統的な技法を踏襲しつつも、新たな表現方法を試みています。例えば、張晓刚は、現代的な視点を持った作品を通じて、水墨画の現代化を心掛けています。彼の作品は、独自の視点で中国の文化や社会的状況を表現することで、多くの人々の関心を集めています。

また、李可染のように、伝統と現代の技法を見事に融合させた作家も多く、彼らの作品は国際的なアートシーンでも注目を浴びています。このように、現代の水墨画は新たな表現の可能性を探り続けているのです。

5.2 水墨画の国際的な影響

水墨画は、その独自の技法や思想が国際的に注目され、多くの影響を与えています。特に、アジアや西洋のアーティストの中には、水墨画からインスパイアを受けた作品を生み出す者が増えてきました。西洋のアートにおいても、水墨画の技法や形態を取り入れた異文化融合の試みが見られます。

また、中国の水墨画は、国際展やアートフェアに出展され、展示されることで、その魅力を広めています。こうした活動によって、中国の水墨画はますますグローバルな舞台での存在感を増しており、国際的な評価を受けています。

5.3 水墨画の保存と継承活動

現代においても、水墨画の技術やスタイルを保存し、後世に継承する活動が行われています。絵画教室やワークショップは、若い世代に水墨画の魅力を伝えるための重要な場となっています。これにより、多くの若者たちが水墨画に興味を持ち、技術を習得する機会が生まれています。

また、中国政府や文化団体も、水墨画の重要性を認識し、保護活動に力を入れています。伝統的な道具や技法の保存、展示会の開催が行われ、水墨画が持つ文化的価値が再確認されています。

6. 水墨画と日本文化

6.1 日本における水墨画の導入

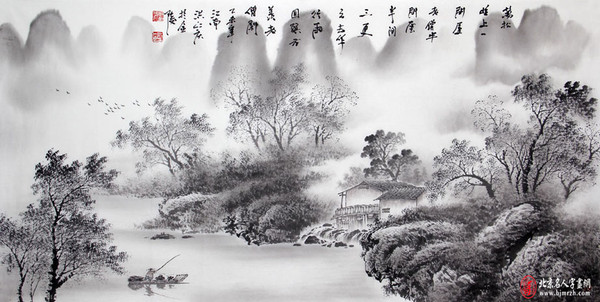

水墨画は、16世紀頃に日本に導入され、次第に日本の文化と融合していきました。最初は中国からの影響を強く受けていた日本の水墨画ですが、徐々に日本独自のスタイルが形成されていきました。特に、江戸時代には日本の風景や文化を描いた作品が多く制作され、人気を博しました。

日本の水墨画の草分け的存在として、雪舟や狩野派の画家たちが知られています。彼らは、地域の自然や神話をテーマにした作品を多数残し、日本独自の感性を表現しました。これにより、水墨画は日本の美術の重要な一翼を担うことになりました。

6.2 日本の水墨画の発展

日本における水墨画は、時代を経るごとに進化してきました。特に、江戸時代には、松尾芭蕉や葛飾北斎などの詩人や浮世絵師が水墨画を取り入れ、自らの作品にリズム感を与える手法を開発しました。こうした技術の融合により、より親しみやすく、視覚的に印象強い作品が生まれました。

また、幕末から明治時代にかけて、西洋文化の影響を受けた日本の水墨画は、新たな表現スタイルが現れました。特に近代水墨画の作家である横山大観は、伝統を重んじながらも独自のスタイルを確立し、新たな地平を切り開きました。

6.3 水墨画が日本文化に与えた影響

水墨画は、日本の文化や芸術に深い影響を与えています。庭園造りや茶道などの伝統文化にも水墨画のエッセンスが息づいています。水墨画には自然のbeautyが込められており、それが日本人の自然観や美意識に反映されているのです。

さらに、水墨画は日本の教育システムにも取り入れられ、子供たちに墨を使った表現の楽しさを教える教材としても重宝されています。これにより、水墨画の伝統が次世代に受け継がれる基盤が築かれています。

まとめ

中国の水墨画は、その歴史的背景や技術、精神的価値において、アートとしてだけではなく文化的遺産としても非常に重要です。古代から現代まで、数多の画家たちが水墨画を通じて自己を表現し続けてきました。現代においても水墨画は新たな進化を遂げつつあり、国内外での影響を与えています。また、日本における水墨画の発展と影響は、両国の文化交流の象徴でもあり、その美しさや奥深さは、多くの人々に感動を与え続けています。水墨画は、未来にわたってもその価値を失うことなく、受け継がれていくでしょう。