古代中国の文学には、歴史書や物語が多く存在し、それぞれが特有の魅力を持っています。中国の古典文学の中でも特に注目される作品が「三国志」です。この作品は、三国時代の歴史を背景にし、さまざまな人物や出来事を描写しています。本記事では、「三国志」と他の古典文学、特に「史記」、「水滸伝」、「西遊記」との比較を通じて、「三国志」の特異性やその意義を探求していきます。

1. 三国志の概要

1.1 三国志の著者と成立時期

「三国志」は、著者の陳寿(ちんじゅ)が西晋時代に書いた歴史書であり、約280年から290年にかけて成立したとされています。陳寿は、当時の三国時代(221年 – 280年)の歴史を記録し、その後の中国の歴史に大きな影響を与えました。彼の記述は事実に基づいており、第一手の資料として多くの歴史家に利用されています。

陳寿は「三国志」を通じて、歴史的な事件だけでなく、政治的な策略や人間関係にも焦点を当てています。三国時代の複雑な状況を描写するため、彼は多くの人物の伝記を用いて、多面的に物語を構築しました。このため、「三国志」は単なる歴史書にとどまらず、文学作品としても高く評価されています。

1.2 三国志の構成とテーマ

「三国志」は、全体で三巻から成り、主要なキャラクターごとに分かれています。その中には、劉備、曹操、孫権といった著名な武将が含まれ、彼らの物語が紡がれています。各巻は、「魏」、「蜀」、「呉」の三つの国に分かれ、政治的な策略や戦争、友情、裏切りといったテーマが展開されます。

語られるテーマの中で特に重要なのは、忠誠心と人間関係です。物語の中で、キャラクターたちはお互いの信頼を築いたり、裏切りを経験したりします。たとえば、劉備と関羽の義兄弟の誓いは、忠誠心を象徴するエピソードであり、それが後の物語でも悲劇的な要因となります。

1.3 三国志の主要キャラクター

「三国志」のキャラクターは非常に多岐にわたりますが、特に中心となるのは劉備、曹操、孫権、そして諸葛亮(しょかくりょう)です。劉備は、「仁」の象徴とされ、民衆のために戦うことを選びます。一方、曹操は狡猾で、自らの権力を強化することを重視します。孫権は、バランスを保つ政治家としての一面を持っています。これらのキャラクター同士の対立や友情が、物語の核心を形成します。

さらに、諸葛亮の存在は非常に重要です。彼は策略家として知られ、多くの戦略を用いて劉備のために戦います。その卓越した知恵は、現代においても多くの人々に評価され続けており、彼の言行は中国文化において一種の道徳的模範とされています。

2. 三国志の歴史的背景

2.1 三国時代の政治と社会

三国時代は、漢王朝の崩壊後に続く混乱の時期であり、各地に群雄が割拠した時代です。この時期、政治的な争いや内戦が絶えず、農民たちは苦しい生活を強いられました。多くの武将が自らの勢力を拡大しようと戦争を繰り広げ、社会の安定はほとんどありませんでした。

特に、曹操の下での魏は、強力でありながらも専制色が強く、民の苦しみを無視した政治が展開されました。それに対抗する劉備は、民衆の支持を受けて、その存在感を高めていきました。このような政治的背景が、「三国志」のストーリーに大きな影響を与えています。

2.2 三国志成立の文化的背景

「三国志」が成立した時代、儒教の影響が強く、士大夫(士族)は道徳を重んじる文化が根付いていました。陳寿は、その文化的な枠組みの中で、人物を描写し、歴史を記録しました。武将たちの中には、単なる力だけでなく、智恵や道徳性が重視される傾向がありました。

また、この時期は、中国文学が豊かで、さまざまな文学形式が発達しました。「三国志」のような歴史物語も、文学の一部として受け入れられ、その表現方法が後の文学に影響を与えています。このような文化的背景が「三国志」の成立に寄与しました。

2.3 三国志と歴史記録の関係

「三国志」は、単なる歴史書としての役割を果たすだけではなく、その後の歴史書や小説に多大な影響を与えました。陳寿は、従来の歴史書とは異なり、人物の性格や行動を重視して、より生き生きとした描写を行いました。この点が他の歴史記録との差異を生み出しています。

「三国志」の成立は、後の「史記」や「資治通鑑」といった歴史書の土台ともなり、歴史を記録する際のスタイルやアプローチに影響を与えました。特に、伝記の形で各キャラクターの人生を描写するスタイルは、文人たちによって受け継がれました。

3. 三国志の評価と影響

3.1 三国志の文学的評価

「三国志」は、古代中国文学の中で非常に高い評価を受けています。特に、人物描写の深さや物語の構成力において、他の歴史書や文学作品と比べても際立っています。陳寿のリアルな描写は、多くの読者に感動を与え、彼の物語は単なる歴史の記録に留まらず、文学作品としての地位を確立しました。

文学的評価においては、特に人物の心理描写や人間関係の複雑さが評価されています。例えば、劉備と曹操の対立は単なる敵対関係にとどまらず、さまざまな感情が交錯するドラマを形成しています。こうした要素が、「三国志」を文学作品としての魅力を高めています。

3.2 三国志が与えた文化的影響

「三国志」は、中国文化において非常に大きな影響を与えました。その影響は、文学だけでなく、演劇や映画、テレビドラマ、さらにはビデオゲームなど、多岐にわたります。特に、現代においても「三国志」を基にした作品が多く制作され、キャラクターやストーリーが人々に親しまれています。

また、「三国志」は、道徳や戦略についての教訓も提供しており論考の題材としても広く扱われています。人間関係や信頼、裏切りなどのテーマは、現代においても多くの人々に共感を呼び起こしています。このように、「三国志」は時代を超えて広範な文化的影響を及ぼしています。

3.3 三国志の現代における位置づけ

現代において「三国志」は、文学作品としてだけでなく、教育やビジネスにおいても参考にされることが多いです。多くの大学の講義でも取り上げられ、歴史や文化を理解するための教材として重要な役割を果たしています。また、ビジネスシーンでも、戦略やリーダーシップに関する議論の際に「三国志」が引き合いに出されることがあります。

特に、諸葛亮が行った策略や、劉備のリーダーシップが評価され、現代の経営戦略においても参考にされることが増えています。このように、「三国志」は現代の文脈においても、多岐にわたる影響を持ち続けています。

4. 三国志と他の古典文学の比較

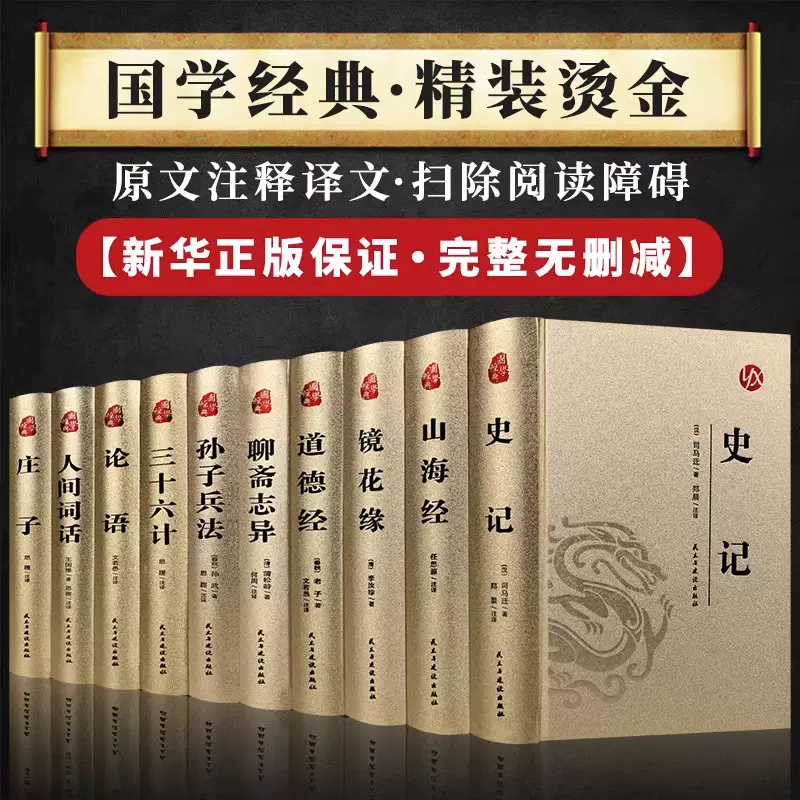

4.1 史記との対比

「史記」は司馬遷によって書かれた、非常に重要な歴史書ですが、「三国志」とはアプローチが異なります。「史記」は全中国の歴史を広範囲にわたって記録しており、さまざまな時代や地域に焦点を当てています。そのため、人物描写やエピソードは多岐にわたりますが、「三国志」は特定の時代と地域に焦点を絞っています。

また、「史記」は政治や経済、文化などを広くカバーしていますが、「三国志」は特に人物によるドラマを重視しています。司馬遷は客観的に事実を記録しようとしたのに対して、陳寿はキャラクターの心理や人間関係に深く深掘りしています。このため、両者は同じ歴史記録でありながら、文学的なアプローチやスタンスにおいて著しい違いを見せています。

4.2 水滸伝との比較

「水滸伝」は、宋代に成立した危機的な状況において集まった義賊たちの物語であり、「三国志」とは異なる文脈で展開されます。「水滸伝」は、義の代表としてのキャラクターを中心に展開し、法外な行動を取ることで社会に対策を講じようとします。一方で、「三国志」は時代背景が異なり、政治・軍事的な戦略が中心的なテーマです。

また、物語のスタイルも異なります。「水滸伝」は登場人物が非常に多く、それぞれの背景やエピソードが詳細に描かれるため、群像劇のようなスタイルを受け継いでいます。「三国志」は、特定のキャラクターに焦点を当て、その人物を中心にストーリーが展開されるため、よりシンプルで焦点が絞られています。

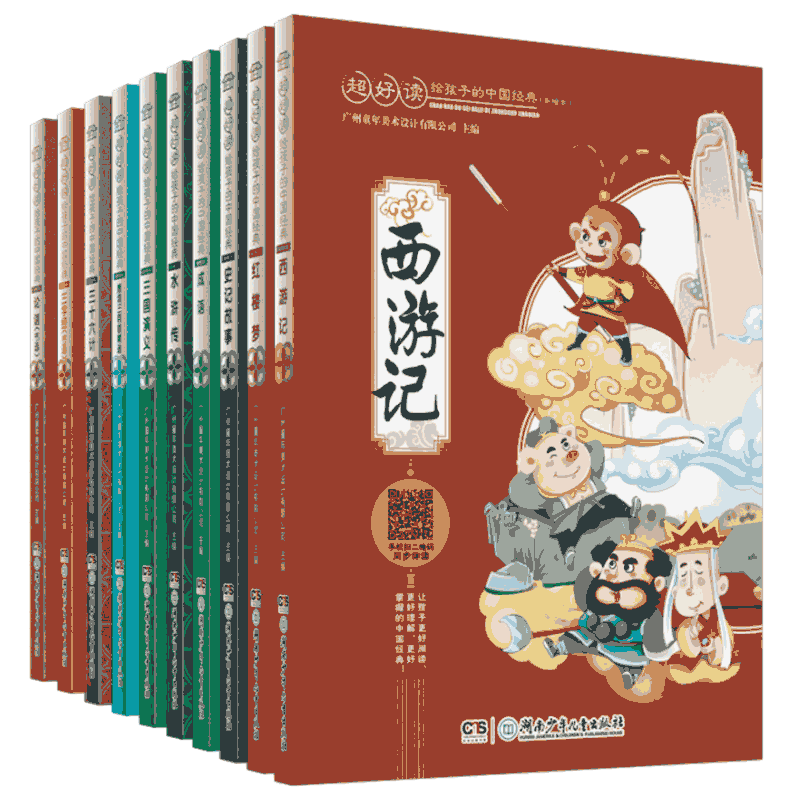

4.3 西遊記との比較

「西遊記」は、仏教の伝道をテーマとした作品で、「三国志」とはまったく異なるジャンルの作品です。物語は、孫悟空や猪八戒といったキャラクターが登場し、彼らの冒険を描いています。宗教的なテーマや道徳的教訓が中心である一方、「三国志」は歴史的な側面に基づいて戦略や忠誠心、権力闘争を描いています。

さらに、「西遊記」はファンタジーの要素が強く、魔物や異界のキャラクターが頻繁に登場します。このため、物語全体において幻想的な要素が多く見受けられるのに対し、「三国志」はより現実的な描写で、実在の歴史的な人物や事件を取り上げている点が大きな違いです。

5. 三国志の翻訳と受容

5.1 日本における三国志の受容

「三国志」は、日本でも非常に人気のある作品です。最初の翻訳は、平安時代にさかのぼり、当時の知識層に影響を与えました。その後、「三国志演義」という小説が登場し、後の文学作品や文化に大きな影響を与えました。この「三国志演義」は、陳寿の「三国志」を基にしたフィクションであり、より物語性を強めた作品です。

日本では、戦国時代の武将たちが「三国志」のキャラクターと重なる部分が多く、戦略や組織の運営において「三国志」が重宝されました。また、現代においてもマンガやゲームの題材として多く取り上げられ、若い世代にも広く受け入れられています。このように、「三国志」は日本においても文化的影響を持っていると言えます。

5.2 他の言語での翻訳の歴史

「三国志」は、中国語以外の言語にも翻訳されています。その翻訳の歴史は18世紀から始まり、英語、フランス語、ドイツ語、さらには他の多くの言語に翻訳されました。特に英語圏では、「三国志」は専門家だけでなく一般の読者にも広がり、人気作となりました。

翻訳の通例として、原文の忠実な訳に加えて、翻訳者自身の解釈が加わることが多く、各国で異なる視点や文化的な要素が反映されています。これにより、「三国志」はただの歴史書にとどまらず、さまざまな国の文化や文脈において新たな解釈を生み出してきました。

5.3 現代メディアにおける三国志の展開

現代において、「三国志」は映画やテレビドラマ、さらにはオンラインゲームなど、多くのメディアで取り上げられています。これらの媒体によって新たな視点が与えられ、多くの人々が「三国志」にアクセスする機会が増えました。特に、中国製のテレビドラマは、豪華な制作とともに、視覚的な表現力が加わり、大ヒット作となっています。

近年では、ゲームのジャンルにおいても「三国志」が多数リリースされ、特に戦略シミュレーションゲームとしての人気が高いです。リアルタイムの戦略やキャラクターの成長という要素が、ユーザーを惹きつけています。このように、「三国志」は現代メディアにおいてもその影響力を維持し続けています。

6. まとめと今後の研究の方向性

6.1 三国志研究の現状

「三国志」の研究は、その成立以来、歴史学だけでなく文学や文化研究など多方面からアプローチされてきました。近年では、日本や西洋における翻訳や文化的影響についても注目が集まっています。これにより、多様な視点からの分析が進んでおり、より深い理解が促進されています。

さらに、デジタル人文学やデータ解析の技術が進展する中、「三国志」を材料とした新たな研究方法が試みられています。これにより、歴史的な背景やキャラクターの相関関係をより詳細に解析することが可能になっています。

6.2 今後の研究課題

「三国志」の研究には、まだ解明されていない多くの課題があります。特に、三国時代の歴史的背景に関する詳細な研究や、キャラクターの心理描写に焦点を当てた分析が求められています。また、他の古典文学との比較の深化も重要な研究領域です。

さらに、新たな翻訳や解釈の紹介も研究において重要です。異なる文化や視点からのアプローチは、「三国志」の新たな側面を引き出す手助けとなります。このように、多様な研究課題が今後の研究において探求されるべき項目と言えるでしょう。

6.3 三国志の再評価の重要性

最終的に、「三国志」は単なる歴史的文献にとどまらず、文学、文化、政治、さらには戦略や倫理においても重要な位置を占めています。再評価を続けることによって、「三国志」は新たな解釈や視点を生み出し続けるでしょう。

また、「三国志」を通じて、過去の歴史を理解することができると同時に、現在や未来における人間関係や戦略に対する洞察も得ることができます。このような視点から、引き続き「三国志」の研究が進められることが期待されます。

終わりに、「三国志」は中国文化の宝であり、現代においても多くの学びを与えてくれる作品です。多面的な視点からの研究が進むことで、さらなる器の深さを知ることができるでしょう。