京劇は中国の古典的な演劇の一つであり、その華麗な衣装、独特な音楽、そして深いストーリー展開で知られています。京劇の魅力はその歴史や文化的背景、さらにはジャンルを超えた広がりにありますが、京劇の制作において重要な役割を果たす伝統的な団体や機関についてはあまり知られていないかもしれません。本稿では、京劇制作に関与する伝統的団体の役割やそれらの重要性に焦点を当て、京劇を支える基盤としての彼らの貢献を探ります。

1. 京劇の歴史と魅力

1.1 京劇の起源

京劇は明朝末期から清朝初期にかけて形成され、その後も発展を続けてきました。特に京劇の起源においては、伝統的な南方の演劇スタイルと北方の地域文化が交錯しています。例えば、南方の「昆劇」は、優雅な表現スタイルと洗練された音楽が特徴ですが、北方の「雑劇」はより大衆向けの演目が多く見られました。このような地域的な要素の融合が京劇の独自性を生み出しているのです。

清朝の時代には、皇帝たちも京劇を好み、その普及に寄与しました。特に、清の雍正帝や乾隆帝は京劇の発展を助け、京劇が貴族層と大衆層の両方に愛される存在となるよう努力しました。この時期の劇団は数多くの名作を生み出し、演技者たちは名声を得るようになりました。京劇はただの娯楽ではなく、当時の政治や社会的な問題を反映する重要な文化的表現となったのです。

1.2 地域的要素と演劇の発展

京劇はその歴史の中で、地域ごとの特性を反映しながら進化してきました。たとえば、江南地域では「江南腔」と呼ばれる歌唱スタイルが人気で、優雅で柔らかい表現が特徴です。このような地域特有のスタイルが京劇全体の多様性を形成し、さまざまな観客層にアピールする要因となっています。

また、京劇は地域的な文化交流の中で発展しました。西洋文化の影響を受けた20世紀には、京劇の演目やスタイルが変更されることもありましたが、伝統を重んじる一方で、新しい技術や演出方法を取り入れることで、より広い観客に訴えるような演目が増えました。このような文化的な流動性は、京劇が時代と共に変わり続ける力となっています。

2. 京劇の特徴

2.1 演技と振り付け

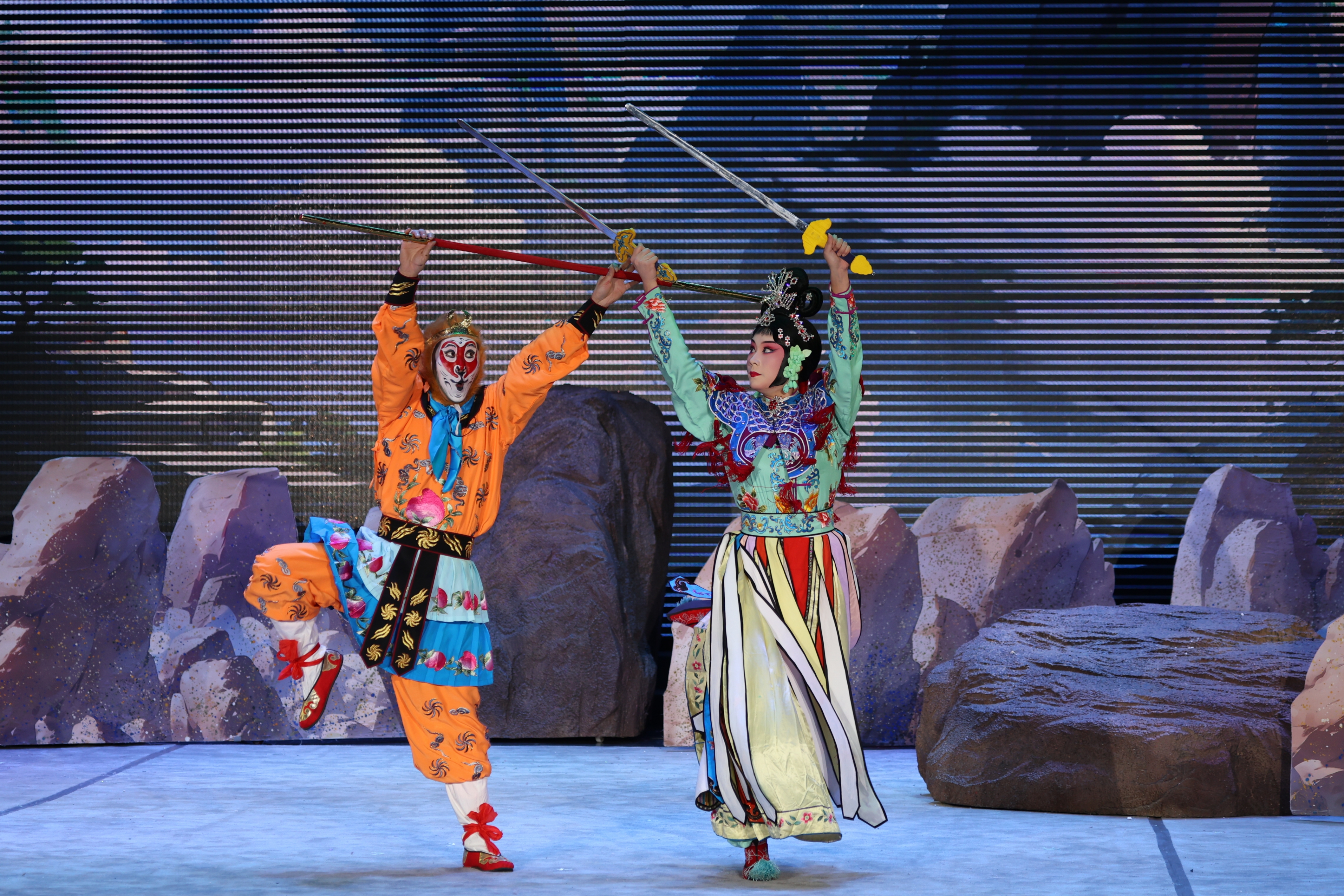

京劇の演技は、その特異な動きと表現方法が特徴的です。役者は、精緻な身振り手振りを駆使して、感情や物語を視覚的に表現します。特に「身段」と呼ばれる振り付けは、各キャラクターの特性を開示するために重要です。たとえば、武士の役では力強い動きが求められ、一方で女性の役では柔らかく優雅な動きが重視されます。こうした振り付けの技術は、役者が幼少期から厳しい訓練を受けて培うものであり、非常に高度なスキルが求められます。

また、京劇の演技における語り口も特筆すべき点です。役者は台詞を歌唱のように表現し、言葉のリズムやメロディーに乗せて感情を伝えます。このため、京劇の演技には音楽的な要素が密接に絡み合っており、観客は視覚だけでなく聴覚でも楽しむことができます。この一体感は、伝統的な見せ方を重視しつつも、観客の心をしっかりと掴むための工夫がなされています。

2.2 音楽と楽器

京劇の音楽は、その独特な旋律と使用される楽器によって形成されています。演奏には多様な楽器が使用されることが特徴で、主に弦楽器や打楽器が中心となります。例えば、二胡や笛子はソロパートで用いられ、感情的な表現を強調します。一方で、打楽器は戦闘や緊迫した場面を演出する際に欠かせない要素となります。

音楽は、台詞や振り付けと組み合わさることで物語の流れを加速させ、緊張感を高める役割も果たします。このため、京劇における音楽は単なるバックグラウンドではなく、物語の一部として重要な位置を占めています。例えば、戦闘シーンでは激しいリズムが、感動的なシーンでは穏やかな旋律が流れ、観客の心に直接訴えかけます。

2.3 衣装とメイクアップ

京劇の魅力の一つは、その華やかで精巧な衣装とメイクアップにもあります。衣装は、キャラクターの地位や性格を反映する重要な部分であり、色使いやデザインには深い意味があります。例えば、赤は忠勇、黒は誠実を表すなど、それぞれの色には象徴的な意義があります。衣装の装飾もまた、細部に拘りがあり、手作りのものも多く、職人の技術が光ります。

さらに、メイクアップはキャラクター造形において不可欠な要素です。京劇特有の「顔彩」と呼ばれるメイクは、役者の個性を強調し、感情や性格を視覚的に表現します。たとえば、悪役のキャラクターには、黒や白のトーンが使われ、視覚的にその性格を際立たせます。このように、衣装とメイクアップが一体となって、京劇の独特な世界観を構築しています。

3. 京劇のストーリーとテーマ

3.1 歴史物と神話物

京劇には、歴史物と神話物という二つの主要なジャンルがあります。歴史物は、特に古代の王朝や戦争を題材にした作品が多く見られ、これにより歴史的な教訓や価値観を伝える役割を担っています。例えば、「三国志」をテーマにした演目では、英雄たちの戦略や友情、裏切りが描かれ、観客に深い感動を与えます。

一方、神話物では、神や仙人が登場することが多く、得体の知れない力や運命の概念が探求されます。このような物語は、観客に幻想的な体験を提供し、現実世界を超えた想像力を喚起します。たとえば、「西遊記」は、孫悟空の冒険を描いた物語で、多くの人々に親しまれ続けています。

3.2 現代のストーリー展開

最近では、現代的なテーマを取り入れた京劇も増えています。従来の形式に囚われることなく、社会問題や個人の葛藤を扱うことで、より広い観客層に親しまれるようになっています。例えば、都市化や家族関係などの現代的なテーマを背景にした作品が、若い世代に受け入れられる傾向があります。

このような新しい試みは、京劇の人気を一層高めつつあり、伝統的な魅力を保持しながらも、より現代の社会に通じるメッセージを発信しています。さらに、映画やテレビで影響を受けた作品も増えており、ストーリーの新しさが観客に革新をもたらしています。

4. 京劇を支える企業と団体

4.1 主要な劇団の紹介

京劇の発展を支えるためには、多くの劇団が重要な役割を果たしています。たとえば、「京劇団」や「中国京劇院」は、国内外での公演を通じて京劇の魅力を広めています。これらの団体は、演劇だけでなく、京劇の保存や発展のための活動も行っており、教育プログラムやワークショップを通じて次世代の育成にも力を入れています。

また、名門劇団である「梅蘭芳劇団」は、その創立以来、京劇のスタイルを革新し続けてきました。特に梅蘭芳自身は、演技スタイルを日本の歌舞伎や西洋のオペラの要素を取り入れながらも、京劇の伝統を守り抜いたことが評価されています。このように、各劇団の個性や理念が京劇の多様性をもたらす要因となっているのです。

4.2 資金援助とスポンサーシップ

京劇の制作には多大な資金が必要ですが、企業や団体の支援がその基盤を支えています。その中には、政府機関や文化財団、ビジネス界からのスポンサーシップが含まれ、これらの支援により公演や新たな作品の制作が可能になります。特に、大規模な公演や特殊な演出には、相応の資金が求められ、そのために多様な支援が必要です。

また、企業の協力により、京劇の宣伝活動や国際交流も促進されます。近年では、特に若い世代にアピールするため、ソーシャルメディアやデジタルコンテンツを活用したプロモーションが行われており、具体的な公演情報の発信だけでなく、京劇の魅力そのものを広める活動が進められています。

5. 京劇制作に関与する伝統的団体

5.1 語り手と演出家の役割

京劇制作に携わる伝統的な団体の中でも、語り手や演出家の役割は非常に重要です。語り手は、作品の物語を伝える責任を担い、観客に感情やテーマを理解させるための効果的な表現を行います。彼らは豊かな声で物語を語り、演者とのコミュニケーションを通じて、観客の心を動かす役割を果たします。

演出家は、全体の演技、音楽、舞台装置などを通じて、物語をどう表現するかを決定する重要なポジションです。彼らのビジョンが作品のクオリティに直結するため、自身のスタイルや表現を維持しつつ、新しいアイディアを取り入れる巧みなバランスが求められます。例えば、特定の演目では演出家が新しい振付や音楽を盛り込むことで、従来の演目が新たに生まれ変わることもあります。

このように、語り手と演出家は、それぞれの技術や知識を駆使し、京劇文化を支える上で不可欠な存在です。彼らの存在なくしては、京劇はこれほどの魅力を保つことはできません。

5.2 養成機関と教育の重要性

京劇の未来を拓くためには、常に新しい才能を育てる必要があります。これを行うための専用の養成機関が全国に存在しており、若い世代を対象に京劇の基礎や技術を教えています。たとえば、北京にある「中国伝統芸術学校」では、京劇の演技や音楽、衣装制作などを専門的に学ぶことができ、多くの学生がここで夢を追い求めています。

教育の重要性は、技術の継承だけでなく、京劇に対する理解を深めることにもつながります。養成機関では、歴史や文化的背景についても教えることで、生徒たちが京劇をただの技術としてではなく、一つの芸術として捉えることができるように指導されます。このような教育を受けた新世代の役者たちは、伝統を大切にしつつ、新しい表現方法を見出し、京劇をさらに発展させる力となります。

さらに、定期的に行われるワークショップや公開講座も多く、一般の人々が京劇に触れる機会が増えています。これにより、京劇の魅力を広めるだけでなく、未来の観客や支持者を育てる土壌が形成されています。

6. 京劇の未来と国際化

6.1 世界への普及と影響

京劇はその特異な美しさと表現力により、最近では世界的にも認知されるようになっています。特にアジア圏を超えて、多くの国々で公演が行われ、その魅力が広がっています。国際フェスティバルや文化交流イベントでは、京劇のパフォーマンスが特に好評を得ており、文化の架け橋となることに貢献しています。

また、国際化に伴い、京劇の技術やスタイルを学ぼうとする外国人の学習者も増加しています。多くの国において、日本の演劇や音楽と同様に、京劇の教室や講座が開かれ、国際的な交流が進んでいます。こうした動きは、京劇に新しい風を吹き込み、国際的な表現としての可能性を示しています。

6.2 新たな表現方法の模索

京劇は伝統を重んじながらも、新しい表現方法に挑戦する姿勢が必要です。一部の演出家や団体では、現代的な演出やテクノロジーを取り入れた新しいスタイルの作品を創出しています。たとえば、デジタルメディアを活用した演出や、現代音楽と融合した京劇のパフォーマンスが増えています。

これにより、従来の京劇ファンだけでなく、若い世代の観客も引きつける結果となっています。特に、SNSや動画共有プラットフォームの普及により、より多くの人々が京劇にアクセスしやすくなっています。新しいスタイルが生まれることで、京劇の魅力が一層広がり、多様な文化と交わる貴重な機会が生まれています。

まとめ

京劇は、長い歴史と様々な文化的背景を持ち、今もなおその魅力を失わずに発展を続けています。京劇の制作に関与する伝統的団体や機関は、技術の継承や新たな表現の模索を通じて、その根源を守りながら未来に繋げる役割を果たしています。京劇が国際的に評価される中で、これらの団体の果たすべき影響力はますます大きくなっています。今後も京劇は新たな時代を迎え、さらなる進化と普及が期待されます。