中国の文化は、数千年の歴史を背景にした豊かな伝統と多様性を持っています。特に、民間伝承や物語は、地域ごとの風土や人々の生活に根ざしたものであり、中国文化の中核を成す重要な要素の一つです。これらの伝承は、中国の各地で代々語り継がれ、多くの日本の民間伝承にも影響を与えています。中国由来の伝説は、日本の物語や伝説にどのように取り入れられてきたのか、そしてその影響がどのように日本の文化に根付いているのかを探っていきましょう。

1. 中国文化の概要

1.1 中国文化の特徴

中国文化は、長い歴史とともに蓄積された多様な要素から成り立っています。儒教、道教、仏教などの哲学や宗教が深く根付いており、これらは人々の価値観や倫理観に大きな影響を与えています。また、漢字を用いた独自の文字文化や、書道、絵画、音楽、舞踊などの芸術も中国文化の重要な部分です。特に民間伝承や神話、伝説は、生活の知恵や道徳観を伝えるための手段として機能しています。

さらに、地域ごとの多様性も中国文化の大きな特徴です。北方の寒冷地帯から南方の温暖な地域まで、各地方はそれぞれ異なる風俗や習慣を持っています。こうした違いは、食文化や服装、祭りに至るまで様々な形で表れています。そのため、中国文化は単一のものではなく、多元的で変化に富んだものであると言えます。

1.2 中国文化の歴史的背景

中国文化の起源は、約5000年前の黄河流域にまで遡ります。最初の王朝である夏王朝から始まり、商、周、秦、漢などの王朝が続き、各王朝ごとに様々な文化的成果を残してきました。特に、漢王朝の時代には、儒教が国家の基本思想として確立され、文字や文献が整備されました。これにより、後の時代においても中国文化の基盤が築かれることとなります。

また、唐王朝時代には、文化の最盛期を迎え、国際的な交流も活発化しました。この時期には、シルクロードを通じて多くの国と接触があり、様々な文化が交じり合い、発展しました。特に、文学や芸術においては、唐詩や書道、絵画がこの時期に大いに発展しました。これらの伝統は、後の世代に受け継がれ、形を変えながらも中国文化の根幹を成しています。

1.3 中国文化と日本文化の関係

中国と日本の文化は、歴史的に非常に密接な関係があります。古代から日本は中国の文化を取り入れ、その影響を受けてきました。特に、仏教の伝来や漢字の導入は、特筆すべき重要な出来事です。これにより、日本の言語、文学、宗教に多大な影響を与えました。例えば、日本の古典文学には、中国の漢詩や物語から多くの要素が取り入れられています。

また、平安時代には、中国の文化が宮廷生活や暦、法律などの面で大きな影響を及ぼしました。この時期、「源氏物語」や「枕草子」といった日本の古典作品に、中国からの影響が色濃く見られます。さらに、江戸時代には、儒教が広まり、商業や道徳観にも影響を及ぼしました。このように、中国文化は日本文化に深く浸透しており、それぞれの文化の発展に寄与しています。

2. 中国の民間伝承と物語

2.1 中国の民間伝承の定義

中国の民間伝承とは、主に口承で伝えられてきた物語や伝説、神話を指します。これらは地域コミュニティの文化や価値観を反映したもので、時代や地域によってさまざまなヴァリエーションがあります。例えば、神話的な物語には、玉皇大帝や女媧の伝説などがあり、自然や人間の起源に関する説明が含まれています。また、民話や伝説は、特定の地域の習慣や信仰を色濃く反映しています。

民間伝承は、単なる娯楽としての側面だけでなく、教訓を含んだものとしても重要です。多くの物語は、道德的な教訓や社会的な価値観を子供たちに伝える手段として用いられ、多世代にわたって語り継がれてきました。また、農業や漁業などの生活と密接に結びついているため、地域の生活風土とも深い関係があります。

2.2 代表的な中国の民間伝承

中国の民間伝承には、さまざまな種類がありますが、特に有名なのは「白蛇伝説」や「嫦娥奔月」などです。白蛇伝説は、愛と悲しみをテーマにした物語で、人間と妖(精)の愛を描いています。また、嫦娥奔月は、嫦娥が月に住んでいるという伝説で、節約や不老長寿の象徴としても知られています。これらの物語は、中国の文化において非常に重要な位置を占めており、多くの文学作品や演劇などに影響を与えています。

他にも、民間伝承として有名な「牛郎織女」という物語があります。この物語は、七夕の伝説に基づいており、愛の力を象徴しています。毎年、7月7日に天の川を挟んで出会う二人の愛の物語は、今でも多くの人々に語り継がれています。このような伝承は、文化的アイデンティティを形成する要素としても機能しており、地域ごとに異なる解釈が存在します。

2.3 民間伝承の役割と重要性

中国の民間伝承は、単なる物語にとどまらず、社会の価値観や道徳観を形作る上で非常に重要な役割を果たしています。多くの伝説は、楽しさだけでなく、教育的な要素も含まれています。物語を通じて、善悪の区別や、人と人との関係について学ぶことができます。

さらに、民間伝承は地域のアイdenティティを強化する手段ともなります。例えば、ある地方の特有の伝説は、その地域の文化や習慣、歴史をうまく表現し、地域の人々の絆を深める役割を果たすことができます。地域の祭りや行事では、これらの伝承を基にした演目やパフォーマンスが行われることも多く、地域社会を結束させる要因となっています。

最後に、民間伝承はアートやエンターテイメントのインスピレーション源となります。中国の伝説や民話は、多くの映画やドラマ、書籍などで現代的にアレンジされ、新しい形で再解釈されています。これにより、古くからの伝えられた物語が新たな視点で語られ、次の世代へと受け継がれることになります。

3. 影響を与えた外国の伝説

3.1 他国の伝説との比較

中国の民間伝承は、アジア全体の文化に大きな影響を与えてきました。特に、韓国やベトナムなどの近隣国には、中国の神話や民話が取り入れられた事例が多く見られます。例えば、韓国の「洪吉童」やベトナムの「トンキン三人兄弟」といった物語には、中国のヒーロー伝説の影響が浮かび上がっています。これにより、アジア地域全体で共通するテーマやストーリーが形成され、文化が互いに交流しあう要素が生まれています。

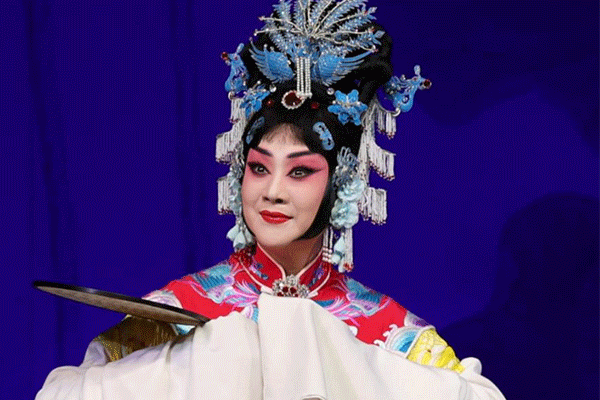

中国の伝説が他国に与えた影響は、物語の内容や登場人物だけでなく、語り方や伝承のスタイルにも及んでいます。例えば、中国の物語は、音楽や舞台芸術と結びつき、演劇やオペラとして発展しました。この多様な伝承スタイルは、他国の文化にも良い影響を与え、各地で独自の説話文化を形成するだけでなく、相互に学び合う基盤を築いてきました。

3.2 中国伝説が与えた影響

中国の伝説は、特に日本においても多くの影響を与えています。例えば、日本の桃太郎や浦島太郎の物語には、中国の「白蛇伝説」や「西遊記」からインスパイアされた要素があります。桃太郎の物語では、鬼という存在が悪とされる点は、中国の神話での妖怪との関連が考えられます。また、浦島太郎の物語に見られる、亀と人のコミュニケーションや感動的な別れは、中国の伝説における情感豊かな表現が反映されています。

このように、文化の流入や交流を通じて、日本の伝説や物語は、中国の伝説から多くの要素を取り入れてきたのです。この過程で、中国の神話や伝説の構造やテーマは、日本の物語に独自のアプローチをもたらし、発展を促しました。結果的に、日本文化の一部となり、独自の文化的アイデンティティを形成しています。

3.3 日本文化への取り込みの例

日本には、中国起源の伝説を独自にアレンジした作品が多く存在しています。例えば、江戸時代には、中国の四大名著のいくつかが翻訳され、広まることとなりました。その結果、文学作品や絵画、歌舞伎などの演劇形式に影響を与え、日本の伝承や物語も新たな形を持つようになりました。

また、浮世絵などのアートにおいても、中国の伝説や神話からインスピレーションを受けた作品が多いです。特に、「西遊記」や「紅楼夢」について描かれた浮世絵は、多くの人々に愛されました。これは、日本における中華文化の高い評価とともに、両国の文化的交流の一端を物語っています。

さらに、現代においても、中国由来の伝説が新しい表現形式として再登場しています。アニメやマンガにおいても、中国の伝説をテーマにした作品が数多くあります。これにより、古典的な物語が現代風にアレンジされ、新たな世代へと受け継がれていくのです。

4. 日本の民間伝承への影響

4.1 具体的な伝承の紹介

日本の民間伝承には、中国の影響が色濃く見られるものが多いです。その一例が「かぐや姫の物語」です。この物語は、竹から生まれたかぐや姫が、さまざまな求婚者からの求愛を断り、最終的に月へ帰るという内容ですが、中国の「嫦娥奔月」とは多くの共通点があります。特に、月に住む女性というテーマや、愛にまつわる要素は中国文化の影響を直接的に受けています。

また、「桃太郎」の物語も、中国の民話に影響を受けているとされています。桃太郎は、桃から生まれた男の子が、犬や猿、キジと共に鬼を退治する物語であり、その構造や成功に至る経過には、中国のヒーロー伝説の影響跡が見え隠れしています。このように、物語の背後にあるテーマやトリックも、実は中国文化からインスパイアを受けた結果であるのです。

さらに、日本の民間伝承は、地域ごとにアレンジされ、独自の解釈が加えられることで多様性を持っています。例えば、地域ごとに異なる鬼の伝説や神様の信仰があり、その中に中国由来の要素が取り込まれたものが多く存在します。このような現象は、民族のアイデンティティを色濃く反映していると言えるでしょう。

4.2 中華文化を背景に持つ日本の物語

日本の物語の中には,中国文化を背景に持つものがたくさんあります。例えば、書き下ろしの古典文学や説話の中には、中国文献や伝説からの影響を受けているものが多数あります。特に、平安時代の文学作品においては、唐詩などの中国文学からのインスピレーションが随所に見られます。

また、歌舞伎や浄瑠璃などの伝統的な日本の演劇も、中国に由来する物語をテーマにしているケースがあります。漢字を用いた日本の文書や、表現技法が随所に用いられる中で、中国の伝説や物語は日本のアートに溶け込んでいきました。特に、ストーリーの展開やキャラクターの設定などにおいて、明確な中国伝承の影響を見て取ることができます。

このように、中華文化を背景に持つ日本の物語は、時代や地域によって再解釈され、文化的な意味が付加されています。日本では、古くから中国の文化が高く評価され、日常生活や娯楽において重要な役割を果たしてきたのです。

4.3 受け継がれる文化的要素

日本における中国由来の伝説は、単なる言語的、文学的な影響を超えた文化的要素をもたらしています。地域のお祭りやイベントにおいても、中国の神話や伝説が活用されることが多いです。例えば、春節や中秋節といった中国の伝統行事は、日本でも一部受け入れられ、冬の祭りやお正月行事に組み込まれています。

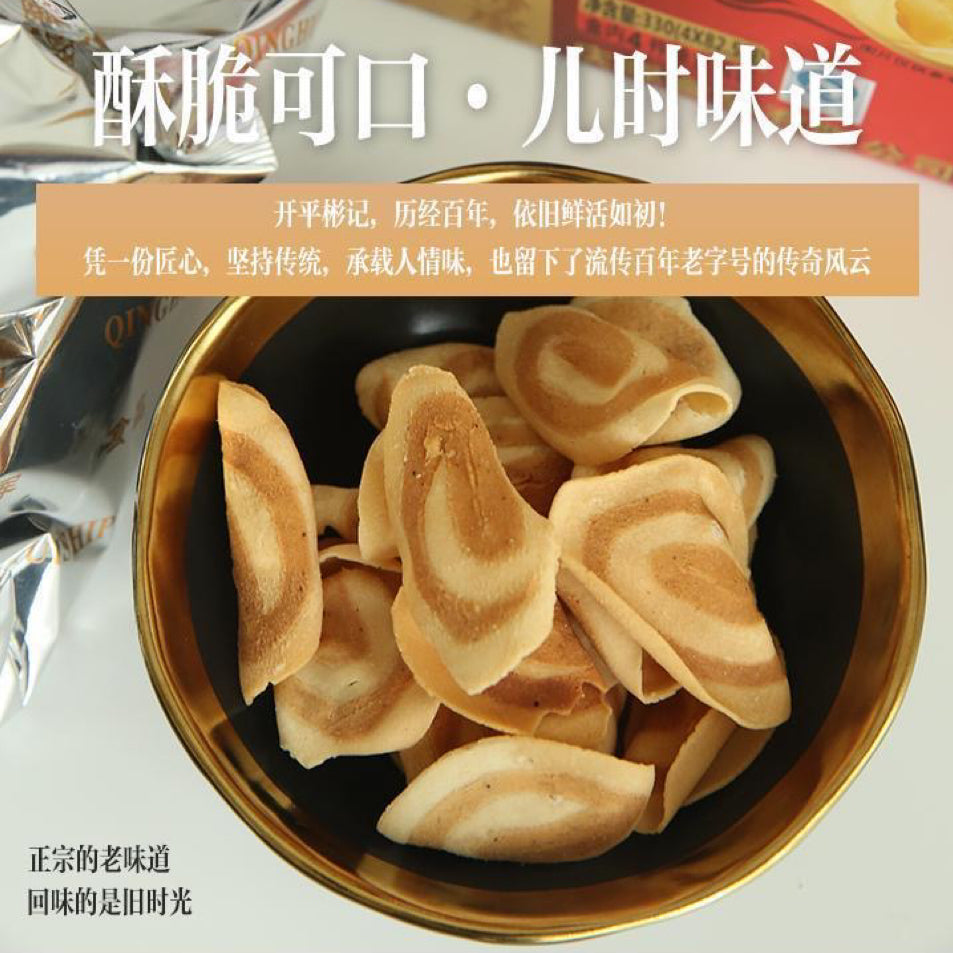

また、食文化においても、中国の影響が見逃せません。中国由来の料理は、日本の食文化においても広く愛されており、点心やラーメンなどが代表的です。このように、食を通じて受け継がれる文化の要素も、両国の関係性を強化する役割を果たしています。

最後に、現代のメディアにおいても、中国由来の伝説や物語は引き続き人気があります。アニメや映画、文学において、中国の伝説をモチーフにした作品が数多く制作され、若い世代にも広がっています。これにより、古くからの伝説が新たな形で息を吹き込まれ、その重要性が再評価される結果となっています。

5. まとめと今後の展望

5.1 文化交流の重要性

日本と中国の文化交流は、長い歴史に根ざしたものであり、双方にとって相互理解と共存の基盤を築く重要な要素です。民間伝承や物語が示す通り、文化は境界を超え、さまざまな形で形成され続けています。国境を越えた文化交流が、高め合い、新たな創造を促すという点で、今後も引き続き重要な役割を果たすでしょう。

5.2 現代における中国由来の伝説の再評価

近年、中国由来の伝説や神話は、現代のメディアやアート作品の中で再評価されています。特にアニメや映画での人気を経て、古い物語が新しい形で生き返ることが多く、多くの人々に感動を与えています。これにより、過去の伝承に基づく文化が新たな視点から親しまれるようになるのです。

5.3 日本と中国の文化の未来の関係

日本と中国の文化は、これからも互いに影響を与え合い、さらに深化していくことでしょう。特に、グローバル化が進展する中で、両国間の文化交流は一層活発化し、新たな文化のビジョンを築く可能性が高いです。未来の世代が互いの文化から学び、尊重し合うことで、より豊かな交流の場を築くことが期待されています。

終わりに、民間伝承や伝説を通じて、私たちは人間の営みの一端を理解することができます。過去から現在、そして未来へと続く文化の流れを受け継ぎ、さらに発展させることが、今後の私たちの課題であり、同時に楽しみでもあるのです。