書道は、中国の豊かな文化の重要な一部であり、その技術や美学は多くの人々に愛されています。書道の教育と普及は、単なる技術の習得以上の意味を持っており、文化的なアイデンティティの表現や、精神的な修養の一環としての役割も果たしています。本記事では、書道の教育と普及について、歴史、技術、美学、教育制度、現代の重要性、国際的な広がり、そしてその未来展望について詳しく探っていきます。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、古代中国に遡ります。書道の最初の形態は、おそらく紀元前14世紀から11世紀の商朝にさかのぼると言われています。この時期の文字は甲骨文字と呼ばれ、亀の甲羅や動物の骨に刻まれたもので、宗教的な儀式や占いに使用されました。これらの文字は、日常的なコミュニケーションを超えた特別な意味を持っていました。

徐々に、文字は発展し、青銅器や竹簡、そして紙といった新しい素材が登場することで、書道はより洗練された形態へと変化していきました。特に、漢字の形状やバリエーションが増えることで、書道は芸術としての側面を強く持つようになりました。漢字の発展とともに、書道もその美しさを追求するようになり、技術が高度化していったのです。

1.2 書道の発展と変遷

書道の歴史は、時代ごとに異なる流派やスタイルが発展してきたことによっても印象深いものです。隋代や唐代においては、「草書」や「行書」といった流派が広まりました。これにより、書道は単なる文字を書く作業から、個々の表現や感情を伝える手段へと進化しました。特に唐代の書家たちは、書道の美学を体現し、多くの名作を残しました。

元代以降、書道はまた違った方向に進化しました。「楷書」はこの時期に特に重要視され、現代に至るまで多くの人に親しまれています。また、明代になると書道は更なる成熟を見せ、書道を学ぶための学校や書道教室が設立され、教育制度内でも体系的に教えられるようになったのです。

1.3 主な書道流派と代表的な書家

中国の書道には多くの流派がありますが、特に有名な流派には「楷書」「行書」「草書」があります。楷書は、その整った形が魅力で、多くの書道初心者が最初に習うスタイルです。一方、行書や草書は、より表現豊かで自由なスタイルであり、上級者が習得することが多いです。

また、代表的な書家には、王羲之、顔真卿、柳公権などがいます。特に、王羲之は“書聖”とも称され、彼の書における流麗さとエレガンスは、今なお多くの人に影響を与えています。彼の名作『蘭亭序』は、書道の極みとして評価され、多くの現代書道家の手本となっています。

2. 書道の技術

2.1 書道の基本技法

書道の基本技法には、持ち方、筆の運び方、墨の調整などさまざまな要素があります。特に筆の持ち方には細かなルールがあり、正しい持ち方を習得することが書道の上達に欠かせません。指先で押さえるのではなく、全体のバランスを考えながら持つことで、より滑らかな線を引くことができるのです。

次に、筆の運び方も重要な技術です。書道では、筆の動かし方に応じて文字の表現が変わるため、細かいコントロールが求められます。特に、筆圧や速度、方向を調整することで、異なるテクスチャーやリズム感を持った文字を書くことが可能になります。このような技術を磨くためには、反復練習が欠かせません。

2.2 使用される道具と材料

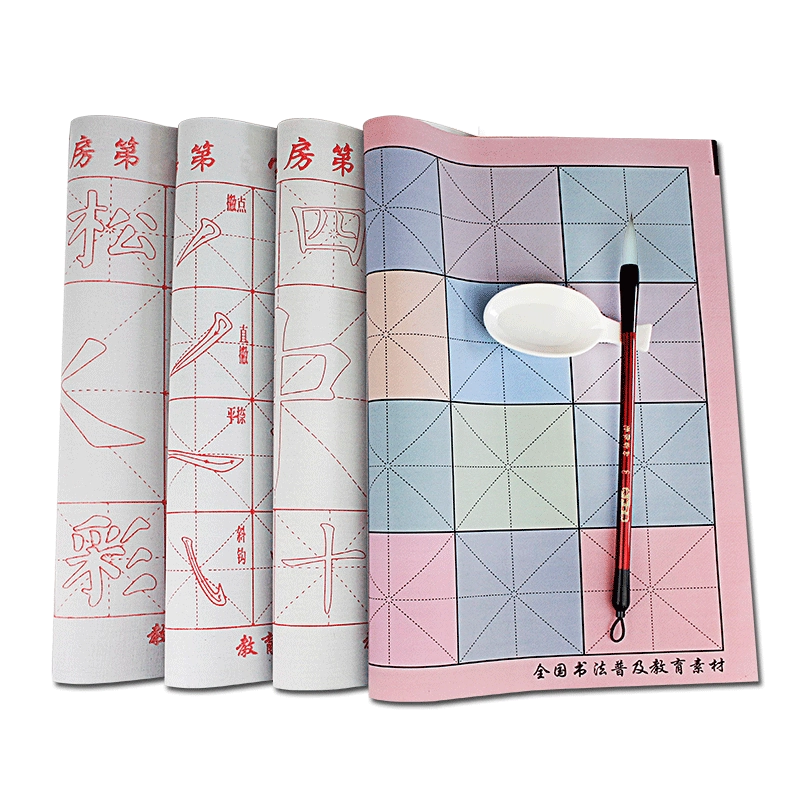

書道にはさまざまな道具と材料が使用されます。筆、墨、硯、和紙は基本的な書道の四大要素であり、それぞれに独自の役割があります。筆は毛の種類や柔らかさによって書き心地が異なり、書家は自分のスタイルに合った筆を選ぶことが重要です。

墨は、墨を作る工程からその質感や色合いが変わります。近年では商業的に製造された墨も多く流通していますが、伝統的な手法で作られた墨の風味は特別なものがあります。硯は、墨をすり作業を行うために使用され、熟練の書家ほど良い硯を持っています。和紙も書道には欠かせない素材で、書く字によって最適な紙を選ぶことで作品の質が大きく変わります。

2.3 書道における美の基準

書道における美の基準は、時代や流派によって異なりますが、一般的に線の流れ、文字のバランス、そして全体の調和が重要視されます。書道作品は、見る人に感動を与えるものであるべきで、そのためには各要素のバランスを取る必要があります。

さらに、内面的な表現も美しさに関わります。書道は単なる視覚的な表現だけでなく、書き手の感情や思想を伝える手段でもあります。そのため、書道の技術を学ぶことは、自己表現や内面的な理解を深めることにもつながるのです。

3. 書道の美学

3.1 書道に表現される思想

書道には、中国の哲学や思想が色濃く反映されています。特に、儒教や道教の影響が強く、書道を通じて自己を磨き、精神的な成長を追求する姿勢が求められています。書道は単なる技術ではなく、心を表現する手段として捉えられており、筆を持つこと自体が修行となるのです。

例えば、王羲之の書には「静けさ」や「内面的な力」が表現されており、彼の作品を通じて書道が持つ深い精神性を感じることができます。このような思想は、書道を学ぶ者に対して、自身を内省し、深い真理を探求する姿勢を促します。

3.2 書道と他の芸術形式の関わり

書道は、中国の他の芸術形式と深い関わりがあります。たとえば、絵画や詩と組み合わせられることが多く、書道と絵画を融合させた作品も存在します。書と絵が一体となることによって、より豊かな表現が可能となります。このような融合は、中国の伝統的な文化や芸術の中で見られる強い特徴です。

また、書道は音楽や舞踏とも関連があります。書道を行う際の筆の動きやリズムは、音楽の演奏と同じように感じられることがあり、その流れるような動きはまるでダンスのようです。このように、書道は多様な文化形式と相互に影響を与え合いながら、その美学を形成してきました。

3.3 書道作品の鑑賞方法

書道作品を鑑賞する際には、単に文字の美しさを見るだけでなく、書き手の意図や感情を感じ取ることが重要です。まず、作品全体の構成やバランスを確認し、どの部分が強調されているのかを感じることから始めます。また、線の流れや強弱も注目すべき要素です。

さらに、作品を鑑賞する際には、その背景や書かれた意図についても考えると、より深い理解が得られます。たとえば、特定の詩をもとに書かれた作品の場合、その詩の内容を理解することで、書道の意味がより一層深まります。このように、書道作品の鑑賞は視覚的な楽しみだけでなく、知的な探求ともなるのです。

4. 書道の教育

4.1 書道教育の歴史と現状

書道教育の歴史は、その発展とともに進化してきました。古代には宮廷や寺院での学問の一環として、特定の者のみが学ぶことができました。しかし、時代が進むにつれて、一般の人々にも書道が広まり、商業的な教室なども増えてきました。特に近代には、書道教育の普及が進み、多くの学校教育システムに組み込まれるようになりました。

現在、中国の多くの学校では、書道がカリキュラムに組み込まれ、子どもたちが幼い頃から書道に触れる機会が増えています。書道教育は、技巧だけでなく、書道に込められた文化や思想を学ぶ機会ともなっており、より多くの人々がその奥深さに触れることができるようになっています。

4.2 書道教室の特徴とカリキュラム

書道教室は、基本的な技術から応用まで広範なカリキュラムが用意されています。通常、初級者には筆の持ち方や基本的な文字を書く方法が教えられ、その後、さまざまなスタイルの習得へと進んでいきます。また、書道教室では、見本となる作品を参考にしながら、徐々に自分のスタイルを見つけることが奨励されます。

さらに、書道の授業では、道具の使い方や素材の選び方、作品の鑑賞法なども教えられ、総合的に書道を理解することが求められます。教室によっては、書道の基本技法に加えて、歴史や美学、哲学的な内容についても触れられ、単なる技術習得に留まらない深い学びが提供されます。

4.3 書道指導者の役割

書道の指導者は、単に技術を教えるだけではなく、生徒が書道を通じて自己表現を見つける手助けをする重要な役割を担っています。優れた指導者は、生徒の特性を理解し、それに応じた指導を行うことで、一人ひとりの個性を引き出すことが求められます。

また、書道の指導者は、文化的なコンテクストや思想、歴史についても説明することで、書道の深い理解を促す役割があります。生徒が作品を制作する過程で、思考力や感受性を育てながら、より深い経験を得られるようサポートするので、書道教育の中心的存在といえるでしょう。

5. 書道の普及

5.1 書道の現代的な重要性

現代社会において、書道はその伝統的な役割に加え、新しい価値を創出しています。デジタル社会において、手書きの文字の重要性は再評価されており、書道を通じて得られる集中力や心の安定感が、現代人にとっての重要なスキルとなっています。

さらに、書道はリラクセーションの手段としても注目されており、ストレス解消やメンタルヘルスの改善に寄与しています。多くの人々が書道を通じて精神的な豊かさを感じ、日常生活の中で心の平穏を求めています。このような現代的な重要性は、書道の普及に大いに貢献しています。

5.2 国際的な書道の広まり

中国以外の国でも書道が広まってきており、日本や韓国をはじめ、アメリカやヨーロッパ各国でも書道教室が増加しています。特に日本の「漢字(かんじ)」文化は、書道を通じて中国の文学や思想を伝える貴重な手段として知られています。

国際的な書道イベントやコンペティションも盛んに行われており、書道を通じて異文化交流が進んでいるのが現状です。各国の書道家が集まり、技術を競い合い、新しいスタイルを生み出すことで、文化の融合が促進され、多様な表現が生まれています。

5.3 書道イベントとコミュニティ活動

地域のコミュニティや文化団体では、書道イベントが頻繁に開催され、多くの人々が参加しています。これらのイベントでは、書道のデモンストレーションやワークショップが実施され、手軽に書道の体験をすることができます。

また、書道展覧会なども定期的に行われ、書道の作品が一般の人々に披露されることで、書道への興味や理解がさらに深まります。コミュニティの活動を通じて、書道はより多くの人々に親しまれ、その文化的な価値が広がっていくことが期待されています。

6. 結論

6.1 書道の未来展望

書道の未来は、技術的な進化だけでなく、より多様な表現が求められる時代において、さらなる可能性を秘めています。デジタル化が進む現代においても、手書きの良さを重視する人々が多く、そのための新しいアプローチが模索され続けています。新たな技術を取り入れつつ、伝統を大切にする姿勢が求められています。

また、国際的な視野での書道の普及が進むことで、異文化との相互理解が深まり、書道の可能性が広がることでしょう。書道を通じて、さまざまな文化が結びつき、一つの大きな芸術として育まれることが期待されています。

6.2 書道がもたらす文化的価値

書道は、単なる書字技術を超えて、文化的な価値を持つ重要な芸術形態です。書道を学ぶことは、自己表現の手段としてだけでなく、文化や歴史を学ぶことでもあります。書道は、人々が内面的な充実を感じ、精神的な豊かさを追求する手段となっており、その意義は時代を超えて続いていくでしょう。

「終わりに」、書道は文化的アイデンティティの重要な部分であり、これからも人々を惹きつけてやまない存在であり続けるでしょう。そのためには、教育や普及活動を通じて、次世代にこの文化の価値を伝えていくことが重要です。書道の持つ深い美しさとその技術を、これからも多くの人々と共有していけることを願っています。