印刷技術における漢字の役割は、日本の文化や社会に深遠な影響を及ぼしています。漢字は中国から日本に伝わり、日本文化の形成に大きく寄与しました。特に、漢字印刷技術の発展は、情報伝達方法や教育、出版文化に革命をもたらしました。本記事では、近代日本における漢字印刷技術の影響について探ります。

漢字印刷技術の進化とその影響

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は約3500年前に中国で生まれたとされており、その歴史は非常に古いです。初期の漢字は象形文字で、物の形を描いたものから発展しました。例えば、「山」は実際の山の形を模しており、すぐに理解できる視覚的な要素があります。時代が進むにつれて、漢字は多様な意味を持つようになり、その数は現在でも数万文字に及ぶと言われています。

日本においても、漢字は6世紀ごろに伝わりました。この時期の日本はまだ文字文化が未発達であり、漢字の導入は文字の使用を通じて知識を広める重要な手段となりました。特に『古事記』や『日本書紀』などの古典文学において、漢字の利用は文化的アイデンティティの確立に寄与しました。

1.2 漢字の基本構造

漢字は一般に「部首」と「音読み」および「訓読み」といった要素で構成されています。部首は、漢字の意味を理解する上での基本的なキーワードとなり、例えば「氵」(みず)は水に関連する漢字に頻繁に使用されます。音読みは主に中国語に由来し、訓読みは日本固有の言葉に基づくものです。この二つの読み方が存在することで、漢字は柔軟に使われ、文脈に応じた表現が可能となります。

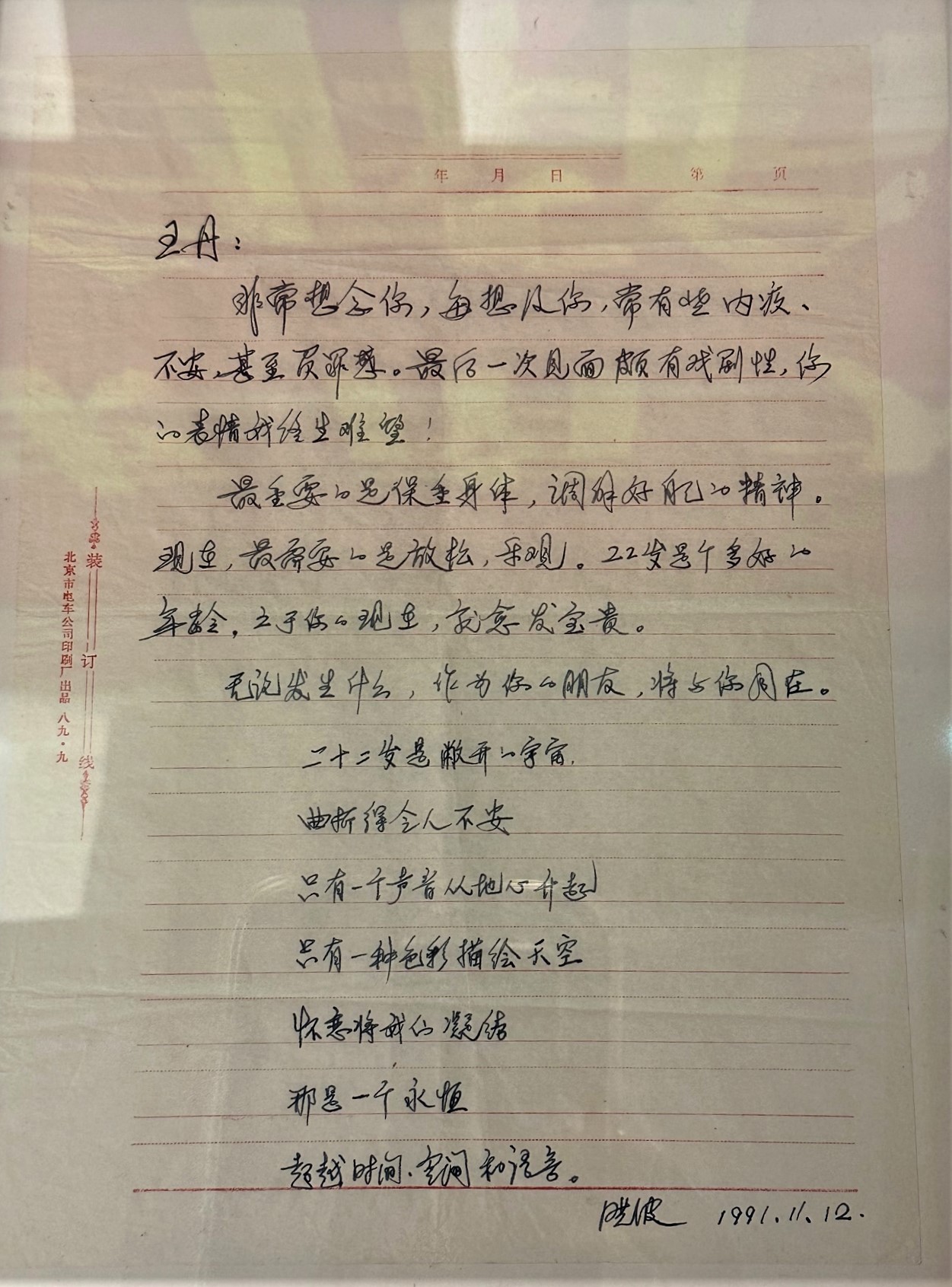

さらに、漢字の構造は、文字の美しさや形においても独特の魅力を持っています。書道などの形態では、この美的要素が特に重要視されます。書道はただ文字を描くだけでなく、その背後にある精神性や哲学を表現する手段でもあります。

1.3 漢字の意味と音韻

漢字は人々の思考やコミュニケーション方法に影響を与えています。例えば、一つの漢字が持つ意味には多様性があり、同じ音でも異なる漢字を使うことで全く違った意味を持つ場合もあります。このような特徴は、漢字が情報を伝える上での精密さをもたらし、漢字を読む人々に深い思索を促します。

音韻においても、漢字は日本語の音韻体系に重要な役割を果たしています。漢字の導入により、日本語は音声と文字の結びつきが強化され、より多くの表現が可能となりました。この影響は、言語の発展だけではなく、教育の現場でも漢字の読み書き能力を要求することからも明らかです。

2. 漢字の印刷技術の進化

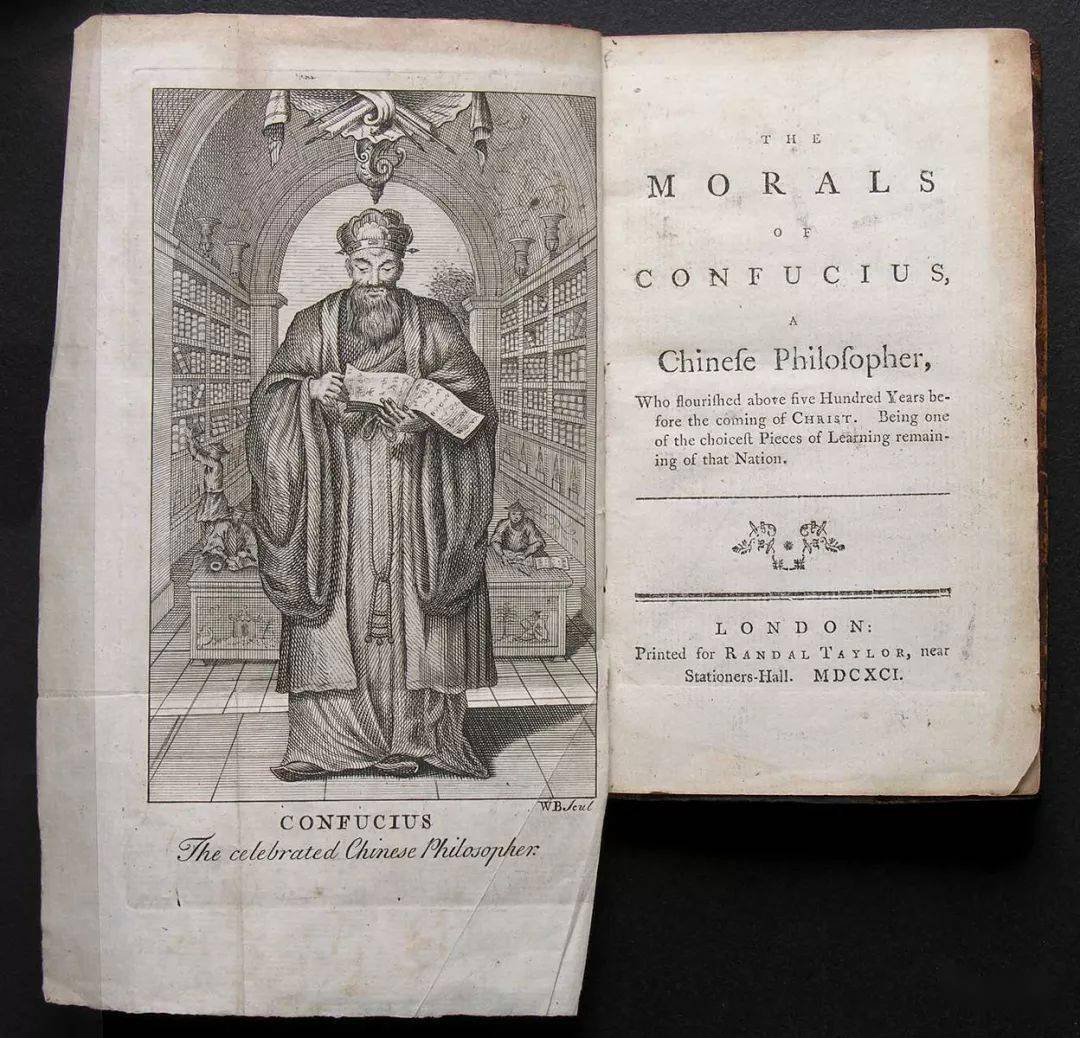

2.1 木版印刷の登場

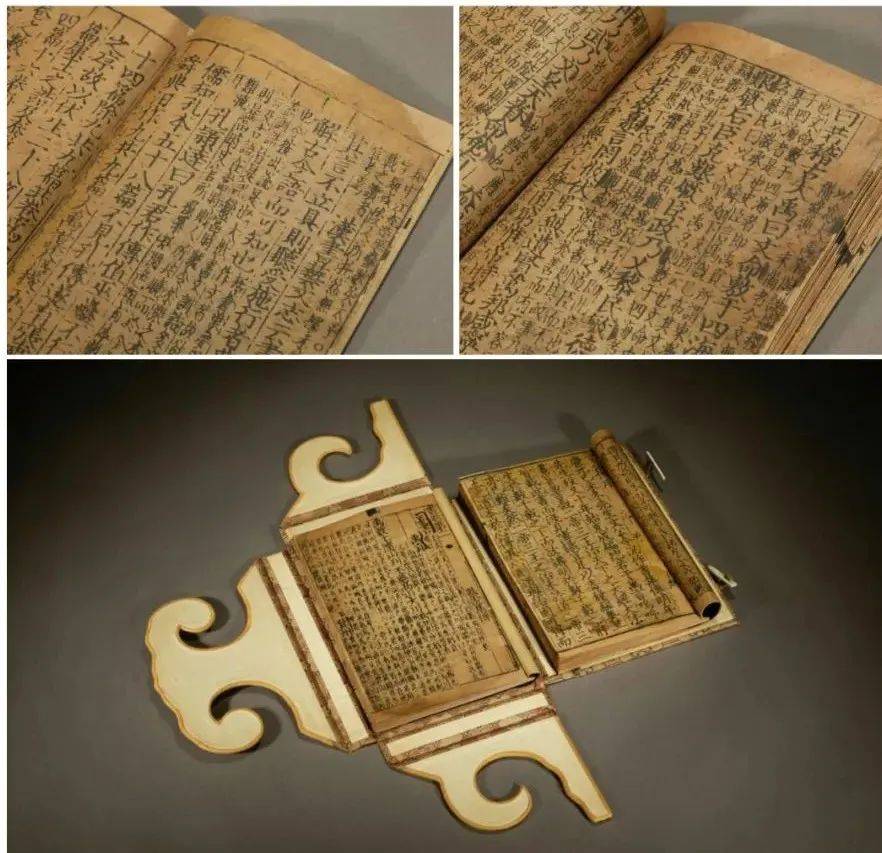

日本における漢字印刷技術の始まりは、木版印刷によるものです。木版印刷は中国から伝わった技術で、絵や文字の版を木の板に彫り、それを使用して印刷を行います。この技術は14世紀頃から普及し、特に宗教的な経典や文学作品の印刷に使用されました。

木版印刷の利点は、大量の印刷が可能であることです。これにより、書物の流通が活発になり、学問や文化の普及に寄与しました。また、この時代に出版された有名な作品には、浮世絵や文学作品が含まれ、江戸時代にはそれらが一般庶民の手に渡ることで、文化が一層豊かになりました。

2.2 鉛活字の発明

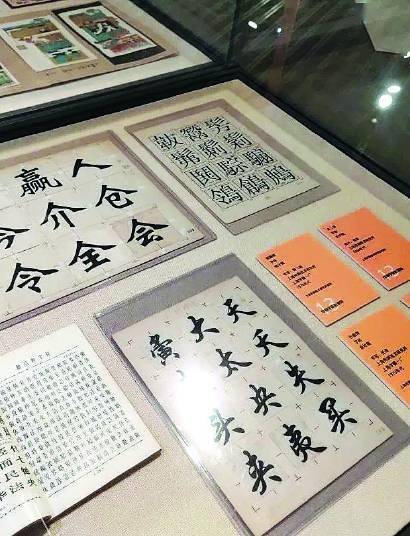

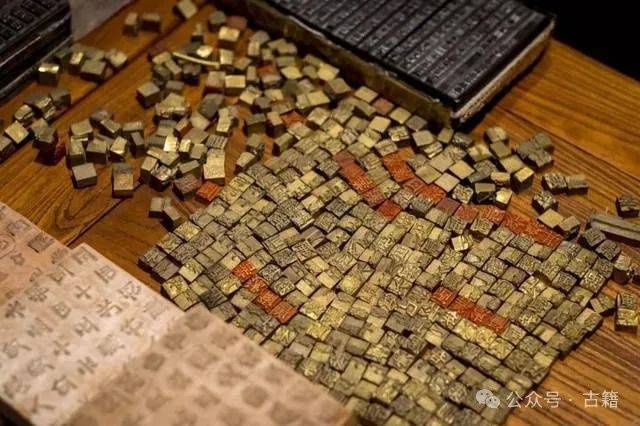

その後、19世紀に入ると、鉛活字が発明され、漢字印刷に革命的な変化をもたらしました。鉛活字は、個々の文字を金属で鋳造し、それを組み合わせて印刷する方式で、効率的で柔軟性があります。この技術が導入されたことにより、印刷の速度が飛躍的に向上し、大量生産が可能になりました。

鉛活字印刷は、特に明治時代に出版業界に大きな変化をもたらしました。有名な新聞や雑誌が次々と創刊され、それまでの手書きの書物とは異なり、読者にとってアクセスしやすい情報源が増えました。この結果、社会全体の情報リテラシーが向上し、人々の生活スタイルが大きく変化しました。

2.3 蒸気機関と印刷革命

また、蒸気機関の導入も印刷技術の進歩に大きく寄与しました。蒸気機関を利用する印刷機が開発されることで、印刷作業はさらに速く、大規模に行えるようになりました。この技術革新により、新聞や書籍の出版部数が飛躍的に増え、特に都市部では情報の迅速で広範な流通が実現しました。

このような印刷技術の進化により、漢字を用いたメディアが多様化しました。例えば、漫画や雑誌などの新しい文化形態が生まれ、人々の娯楽や情報収集の手段が豊富になりました。さらに、教育分野でも、この印刷技術の影響は大きく、教科書や参考書が手軽に手に入るようになり、教育水準の向上に寄与しました。

3. 近代日本における漢字印刷技術の発展

3.1 明治時代の印刷技術

明治時代は、日本にとって西洋化の大きな転換期でした。この時期、漢字印刷技術も西洋の影響を受け、大きく発展しました。特に、印刷機械の輸入により、高品質の印刷物を短時間で生産することが可能になりました。これにより、出版業界は活気を取り戻し、多くの新しい出版社が登場しました。

また、明治時代には漢字の教育が重視され、漢字を使用した書籍が大量に出版されました。これにより、じっくり学ぶだけでなく、気軽に知識を得ることができる環境が整いました。特に、義務教育の導入により、子供たちが早い段階から漢字に触れることができるようになりました。

3.2 戦後の印刷技術の変化

戦後、日本は復興と共に印刷技術も大きく進化しました。特に、戦後の高度経済成長期には、印刷物の需要が急増しました。この時期、新しい印刷技術が導入されることで、より多様な形式の出版物が登場しました。印刷の工業化が進行し、印刷工場は大規模化、効率化され、より多くの情報を迅速に供給するインフラが整いました。

また、戦後の社会では、情報化も進み、漢字印刷はさらに重要な役割を果たしました。新聞や雑誌のみならず、広告やポスターなど、情報は多方面に広がり、人々の生活に影響を与えました。このような背景の中、漢字はより多くの人々にとって不可欠なシンボルとなりました。

3.3 デジタル印刷の導入

21世紀にはいると、デジタル印刷技術が急速に発展し、漢字印刷技術にも大きな影響を与えました。デジタル印刷は、コンピュータでデザインされたデータを直接印刷する方式で、短い期間で高品質の印刷物を作成できます。これにより、小ロットの印刷や迅速な印刷が可能となり、柔軟に需要に応じることができるようになりました。

デジタル印刷の普及により、個人や小規模な出版社でも容易に漢字を用いた出版物を制作することができるようになりました。このため、自費出版やオンデマンド印刷サービスが広がり、多様なジャンルの書籍や資料が手に入るようになりました。結果として、さまざまな声や視点が社会に反映され、文化的な多様性が一層深まっています。

4. 漢字印刷技術の社会的影響

4.1 教育への影響

漢字印刷技術の進化は、日本の教育に多大な影響を与えました。特に、印刷された教科書や参考書の普及は、学習環境を一変させました。従来の手書きの資料ではなく、印刷物を使用することで、生徒たちの学習効率が向上しました。漢字が正確に表記されることで、正しい読み書きの習得が促進されることになりました。

また、学校教育における漢字の指導方法も変化しました。印刷技術が発展することで、目を引く教材や問題集が増え、視覚的な学習が果たす役割が広がりました。特に、カラー印刷によるビジュアル教材の使用は、生徒たちの興味を引く要素となり、学習意欲を高める効果がありました。

4.2 出版文化の発展

漢字印刷技術の発展は、出版文化にも影響を与えました。特に、戦後の時期には、出版自由化が進み、さまざまなジャンルの書籍が次々と出版されるようになりました。この結果、文学や学術、娯楽など、幅広い読書文化が形成されました。特に、戦後の日本は、翻訳文学や外国文学が盛んに取り入れられ、多様な視点からの表現が広がることとなりました。

漫画や雑誌といった新しいメディアも急成長を遂げ、多くの人々が手軽に楽しむことができるようになりました。これにより、読み手の文化的な嗜好も多様化し、個々の趣味に応じた作品が求められるようになりました。印刷技術の進化が、出版業界に新たな可能性をもたらしたと言えるでしょう。

4.3 言語の普及と国際化

漢字印刷技術は、言語の普及や国際化にも寄与しています。特に、日本語を学ぶ外国人にとって、漢字は複雑ですが重要な要素となり、印刷物の普及により、漢字の学習資料が容易に手に入るようになりました。これにより、外国の人々が日本語を学ぶ際、漢字印刷物が役立つ存在となっています。

また、国際的なビジネスの場でも、漢字の使用が欠かせません。漢字を用いた商業文書や広告は、国際的なコミュニケーションの一環として機能します。このように、漢字印刷技術は日本国内だけでなく、国際的な場でも重要な役割を担っています。

5. 現代における漢字印刷技術の課題

5.1 デジタル化の進展とその影響

今日の社会において、デジタル化はすさまじい勢いで進行しています。これにより、従来の印刷技術が脅かされています。特に、オンライン出版が普及する中で、多くの書籍や資料がデジタルフォーマットで提供されるようになり、印刷物の需要が減少しています。この変化は、出版社や印刷業界にとって大きな課題となっています。

デジタル媒体への移行は、漢字に限らず、様々な情報の取り扱いに影響を与えています。具体例として、電子書籍が挙げられます。従来の印刷物と異なり、電子書籍はきわめて安価で、更新や改訂も簡単に行うことができますが、同時に、著作権や情報の質に関する問題も浮上しています。

5.2 伝統技術の維持と革新

デジタル化の進行に伴い、伝統的な漢字印刷技術を維持することも難しくなっています。木版印刷や鉛活字といった古い技術は、今日ではあまり見ることができません。しかし、それでもなお、伝統的な技術や書道を愛好する人々が存在し、文化的な価値として重視されています。

伝統技術を維持するためには、新たな形での革新も必要です。例えば、木版印刷の復活を試みるアーティストたちが、現代の視点からその技術を再解釈し、新たな作品を生み出しています。このような取り組みは、伝統と現代の融合として文化を豊かにする可能性を秘めています。

5.3 グローバル化と漢字文化の変容

現代におけるグローバル化は、漢字文化にも影響を与えています。中国語や日本語が国際的に学ばれる中で、漢字は世界中の人々に認知されるようになりました。しかし、それと同時に、漢字に対する理解の偏りや誤解も生じています。特に、外国の人々が漢字を学ぶ過程で、漢字の複雑さや多義性に戸惑うことは少なくありません。

このような状況において、理解を深めるための工夫が求められます。多言語教育の一環として、漢字の使用方法や背後にある文化を学ぶプログラムが重要です。国際化が進む中で、漢字文化を適切に伝え、相互理解を深めるための努力が必要となります。

6. まとめと今後の展望

6.1 漢字文化の持続可能性

漢字印刷技術の進化は、日本の文化や教育、出版業界に深く関わっています。今後も、漢字文化が持続可能であるためには、新しい技術との共存が不可欠です。デジタル化が進行する中で、漢字の重要性を再認識し、適切に活用する方法を模索する必要があります。

6.2 技術革新の行方

技術の革新は、今後も続くと考えられます。特に、AIや機械学習の進展により、漢字に関連する新たなサービスや教材が開発される可能性があります。これにより、漢字学習がより効率的に行われることや、情報の取り扱いが劇的に変わることが期待されます。私たちはこの変化に対応し、柔軟に文化を発展させることが求められます。

6.3 漢字印刷技術の未来への影響

漢字印刷技術は、今後も日本や世界において重要な役割を果たすでしょう。漢字はただの文字ではなく、それを通じて文化や歴史が伝わる媒体でもあります。漢字を守り育てるためには、次世代にその意義や魅力を伝えることが肝要です。技術が進化する中で、漢字の持つ美しさや深さを失わないよう努めていくことが、この文化を未来へとつなげる鍵となるでしょう。

終わりに、漢字印刷技術は時代と共に変遷してきましたが、その影響は現代社会においても色濃く残っています。私たちはこの貴重な文化遺産を大切にし、未来へ向けた新たな展望を描いていく必要があります。