漢字の音韻構造と音声体系についての考察は、漢字の理解を深め、さらには中国語に対する学習や実用においても重要です。この項では、漢字の起源や基本構造から始まり、音韻論的分析、音声体系、そして現代社会での応用に至るまで、幅広く探求していきたいと思います。漢字は単なる文字ではなく、言語、文化、歴史の象徴であるため、その音韻構造を理解することは、中国文化全般を理解するための鍵となります。

1. 漢字の起源

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は、中国で最も古くから使われている文字体系であり、その起源はおよそ3500年前に遡ります。当初、漢字は占いの儀式に使われ、甲骨に刻まれた文字がその形式を示しています。当初の漢字は非常に象形的で、例えば、山の形を描いた「山」や、川を表す「川」といった具合に、自然界の形を直接模写していました。

漢字が普及していく中で、特に周朝の時代には、金文と呼ばれる青銅器に刻まれた文字が現れ、より洗練された形へと発展しました。金文は、政治、宗教、儀式に関連する内容を表現しており、社会の発展とともに文字も複雑化していく様子が伺えます。このように、漢字はその歴史を通じて、単なるコミュニケーションの道具を超え、文化と技術の発展を反映する重要な要素となりました。

1.2 甲骨文字と金文

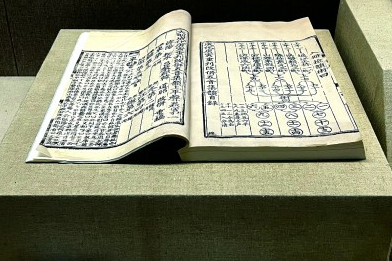

甲骨文字は、漢字の最も古い形の一つであり、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた文字です。この時代の文字は、非常に原始的なものであり、動物や自然現象に関する占いの情報を記録するために使われました。甲骨文字の研究は、歴史的な文献解読だけでなく、古代中国の宗教観や社会構造の理解にも寄与しています。

一方、金文は、主に青銅器に刻まれた文字であり、甲骨文字よりも洗練された形状を持っています。金文では、漢字の構造が複雑化し、単なる象形文字からより抽象的な表現へと進化しました。例えば、金文では、同じ字でも異なるフォントやスタイルで表現されるようになり、文脈に応じて意味が変わることもあります。この変遷は、漢字の音韻構造と深く結びついており、字形と音との関係が明確に表れる瞬間でもあります。

1.3 漢字の発展と変遷

漢字は時代の流れとともに変化し続けています。漢の時代には、隷書と呼ばれる新しい書体が登場し、漢字は日常生活でも使用されるようになりました。この隷書は書きやすさを兼ね備えつつも、音とかく過程が密接に関係し、音韻的な特徴が強調されるようになりました。特に、語の音と文字の形が一体としての役割を果たすことが明確に現れるようになったのです。

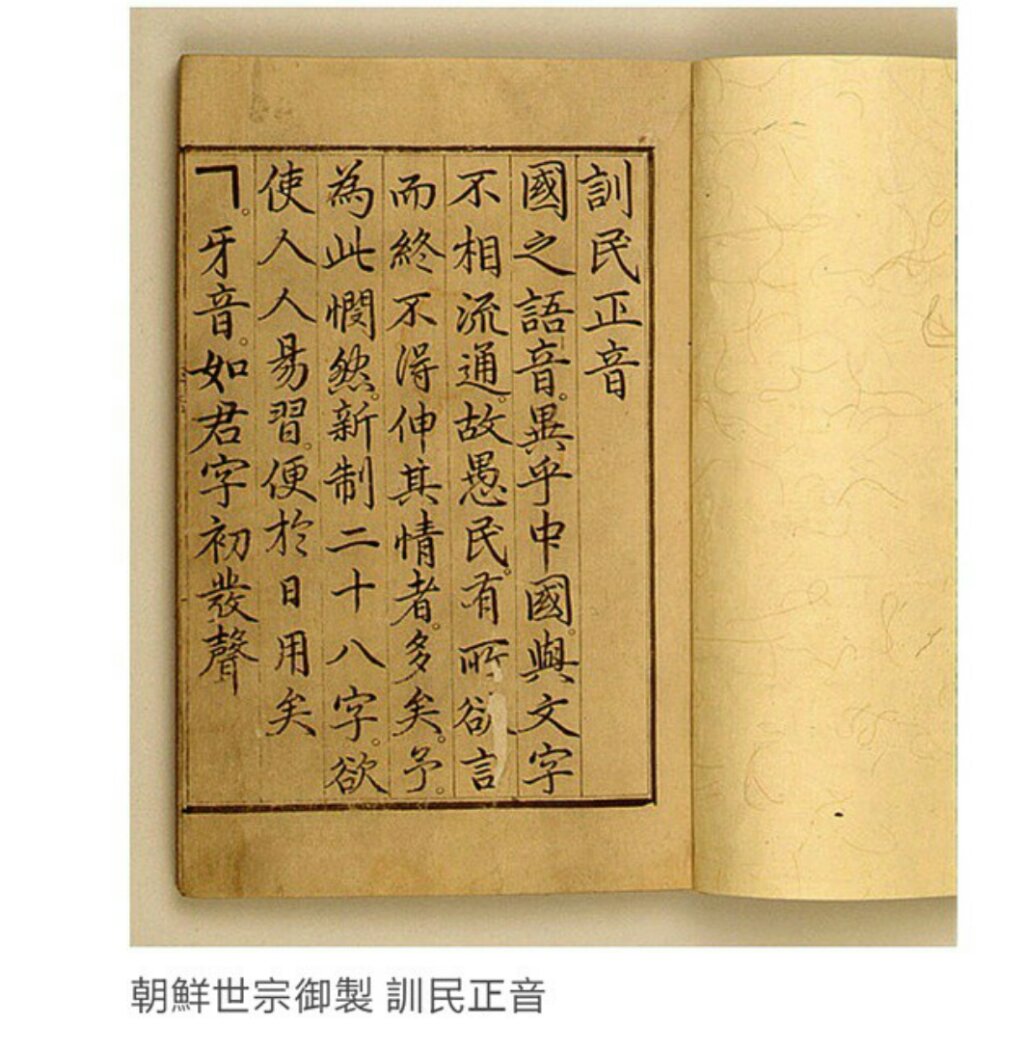

また、もう一つ特筆すべきは、漢字の外国への伝播です。日本、韓国、さらにはベトナムに至るまで、漢字は様々な形で受け入れられ、各国の言語体系に組み込まれるようになりました。たとえば、日本では、漢字が音読み(中国の音に基づく読み方)と訓読み(日本の言葉に基づく読み方)で使い分けられるようになり、音韻の多様性が生まれました。

2. 漢字の基本構造

2.1 部首と構成要素

漢字は多くの部首と構成要素から成り立っていることが特徴的です。部首は漢字の意味を理解する上で重要な要素であり、約200の部首が存在します。例えば、「水」に関連する部首は「水偏(氵)」であり、水に関するすべての漢字に使われます。このように、部首を理解することで、複数の漢字の意味を推測する助けとなります。

また、漢字はしばしば偏と旁から構成されます。偏はその漢字が持つ主要な意味を示し、旁は補助的な意味を埋め込む役割を果たします。例えば、「流」という漢字は、水部が偏に使われ、「流れる」という意味を持っています。こうした構成要素の連携によって、漢字は豊かな意味と発音のバリエーションを持つようになります。

2.2 漢字の形成法

漢字の形成には、象形、指事、会意、転訓、形声といった方法があります。象形は字の形が物の形を模したもので、指事は抽象的な概念を表すために作られました。会意は二つ以上の部首を組み合わせて新しい意味を生み出す手法です。「森」という漢字は、二つの「木」を組み合わせることで「樹がたくさんある」ことを表しています。

形声は、音と意味を同時に表現する漢字の形成法です。これにより、漢字は特殊な音の響きを持つことができ、音韻構造の理解にも貢献します。例えば、漢字「河」は、「水」という部首(意味)と「可」という音声によって構成されています。このような形成法があることで、漢字の音韻的な特性を捉えることができ、様々な漢字の音の変化にも対応可能となるのです。

2.3 漢字の音韻的な特性

漢字を音韻的に考えると、その背後に潜む音の法則やパターンが見えてきます。漢字には声母(子音)と韻母(母音)に分かれる音の要素が存在し、それが音の多様性を生み出しています。中国語には声調が存在し、同じ音でも声調によって異なる意味を持ちます。このため、音韻パターンを理解することが漢字の音声構造を深く理解する鍵になります。

例えば、「妈(mā)」と「骂(mà)」は異なる音調を持ち、それぞれ「母」と「罵る」という意味を持ちます。このように、音韻的な側面を考慮することで、語彙の豊かさや表現の多様性を楽しむことができます。漢字がこれほどの音の豊かさを持つ理由は、古代から続く音韻論的な進化の結果であることを忘れてはいけません。

3. 漢字の音韻論的分析

3.1 音読みと訓読みの違い

日本語の漢字には、音読み(おんよみ)と訓読み(くんよみ)の二つの読み方があります。音読みは、中国語の発音を元にしたもので、訓読みは、漢字の意味を日本語に置き換えたものです。たとえば、「日」という漢字は、音読みでは「ニチ」、訓読みでは「ひ」と読みます。この二つの読みの違いは、日本語における漢字の多面的な使い方を示しています。

音読みは主に漢字の組み合わせや専門用語に使われますが、訓読みは日本語の日常生活の中で使われることが多く、文脈に合わせて使い分けられます。この読み方の違いは、漢字を使用する際の柔軟性を生み出し、場合によっては創造的な表現の可能性をもたらします。特に、日本語のように外来語を多く持つ言語では、音読みと訓読みが共存することが文化の多様性を引き立てています。

3.2 音韻変化のメカニズム

音韻変化は、歴史的な言語の変遷に伴って起こる自然なプロセスです。漢字の音韻変化は、地域ごとの方言の影響や、時代背景によって異なります。例えば、同じ漢字でも異なる地域で異なる発音が生まれ、標準語とは乖離することがあります。このような音韻の変化は、言語が生きている証拠でもあり、文化の脈動を反映していると言えます。

また、音韻変化のメカニズムには、連音現象や撥音が関与しています。連音現象は、隣接する音が相互に影響を与える現象であり、音の融合を生むことがあります。撥音は、音節の中で子音が変化することによって新しい発音が生まれることで起こります。これらは一見ランダムに見えますが、実際には非常に規則的なパターンが存在し、音韻論の研究において重要な要素となっています。

3.3 音韻論的な特徴

漢字の音韻論的な特徴に関しては、声調、音節構造、声母と韻母の相互作用が重要な要素となります。特に、声調は音の高低によって意味を区別する役割を果たしており、声調の変化が漢字の音声的な特性を強調します。例えば、マンダリン中国語では、四つの声調があり、同じ音節でも声調が違うことで全く異なる意味を持つことがあります。

音節構造に関して言えば、中国語は基本的に孤立語であり、各音節には特定の構造が存在します。声母が存在して初めて音節が形成され、母音がその後に続きます。例えば、「字(zì)」という音節は、声母「z」と韻母「i」が組み合わさっています。この音韻構造の理解は、発音の練習や文字の習得において役立ちます。

4. 漢字と音声体系

4.1 声調の役割

声調は、漢字の音声体系において極めて重要な要素であり、言語の意味を決定する大きな要因です。中国語では、声調が異なるだけで同じ音が全く異なる意味を持つことがあり、誤解を生む可能性も大いにあります。例えば、「好(hǎo)」は「良い」という意味を持つ一方、「号(hào)」は「番号」を指します。このように、声調を正しく使用することがコミュニケーションにおいて不可欠です。

声調はそれぞれ特有の音の高低を示し、声調のニュアンスが文の意味を豊かにします。例えば、詩や歌のようにリズムやメロディが重視される場合、声調にも繊細な表現が求められることがよくあります。このため、声調の習得は、語彙を増やすだけでなく、表現力を高めるためにも重要です。

4.2 音節の構造

音節は漢字の音声体系の根底を成すものであり、基本的には一つの漢字が一つの音節を持ちます。このような音節の構造を理解することで、漢字を正確に発音するための手助けとなります。音節は、必ず声母と韻母から成るため、音韻の整理やルールを把握することが重要です。

音節には多くの異なる組み合わせが存在し、声母の選択によって、同じ韻母でも全く異なる音が生まれるため、音韻における多様性が生まれます。このことから、音節の構造を学ぶことは、発音や文字習得において非常に役立ちます。例えば、「家(jiā)」や「加(jiā)」のように、同じ音節でも区別がつくため、音声としての明確性が求められます。

4.3 漢字の音声的な側面

漢字の音声的な側面は、音韻構造と密接に関連しています。音声的には、母音や子音の特徴、声調のフローがそれぞれの漢字の個性を作り上げます。例えば、音声の観点から見ると、母音の長さや子音の強弱によっても意味の変化が生じるため、音声的要素が学習において非常に重要であることが伺えます。

さらに、音声的な側面を理解することで、中国語の美しい音の響きや音楽的な質感を感じ取ることができ、より深い文化理解につながります。特に、古典文学や詩の中では、音声的な側面が強調され、そのリズムや音の響きを楽しむことが求められます。この認識は、漢字の音韻的な特性を学ぶ上で欠かせない要素となります。

5. 漢字の音韻構造の応用

5.1 言語教育における漢字の重要性

言語教育において、漢字の音韻構造の理解は極めて重要です。特に、外国人が中国語を学ぶ際には、漢字の音と意味の関連性をしっかりと把握することで、より効率的に言語習得を進めることができます。例えば、部首を学ぶことで、関連する漢字の意味を予測できるようになり、語彙の習得がスムーズになります。

また、音韻的な特性を理解することは、発音の向上にもつながります。声調を学ぶ際には、音節の構造と声調の変化を把握する必要があり、これは語の意味にも大いに関係しています。音韻教育を重視することで、言語の聴く力を高め、より自然なコミュニケーションへとつながります。

5.2 漢字を用いた説話と詩の分析

漢字の音韻構造が詩や説話において持つ影響を分析することは、文学教育や文化理解においても重要です。古典文学や現代詩においては、音韻的要素がリズムや情感を生み出し、読者の心に響くようになっています。たとえば、言葉の響きや音の変化を利用することで、感情を喚起する作品が多く存在します。

音韻に配慮することで、文学作品の深い解釈が可能になり、さらには漢字の持つ力を知ることができます。この過程は、単なる文字の学習から、文化的背景や哲学への理解へと繋がることが期待されます。

5.3 現代社会における漢字の音韻的考察

現代社会においても、漢字の音韻構造は重要な役割を果たしています。インターネットやデジタルコミュニケーションの普及により、新しい語彙や表現が生まれ、従来の音韻の枠組みでは捉えきれない面が増えてきました。特に、若者言葉や新語には独自のリズムや音韻が存在し、これが新たな文化トレンドを生み出しています。

また、音韻の国際化が進む中で、漢字の理解は単なる言語学習にとどまらず、ビジネスシーンでも重要な要素となっています。国際的なビジネス環境において、音の響きや発音の適切さが信頼の構築に寄与することは間違いありません。このように、音韻的な視点は日常生活やビジネスの場面でも中核を成す要素として位置付けられています。

終わりに

漢字の音韻構造と音声体系に関する理解は、中国文化や言語を深く学ぶための基礎です。漢字が持つ豊かな意味と音韻の多様性を知ることで、私たちは言語学習をより充実したものにできるでしょう。そして、音韻論的な視点が国際社会においても重要であることを再認識し、多様性を理解し、受け入れる姿勢が求められています。今後も、漢字の音韻に関する研究が進展することを期待し、これからの文化交流においてもその重要性が高まることを願っています。