高齢者の生活習慣病と中医学のアプローチ

高齢者の健康を守ることは、現代社会において非常に重要な課題となっています。特に、生活習慣病は高齢者にとって大きな影響を与える病気であり、慢性疾患の多くは日々の生活習慣が原因とされています。ここで中医学のアプローチが注目されています。中医学は、長い歴史と豊富な理論に基づいた医療体系であり、高齢者の健康管理における新たな解決策を提供します。この文章では、中医学の基本概念や高齢者の健康上の課題、生活習慣病に対する中医学ならではの具体的なアプローチについて詳しく考察します。

1. 中医学の基本概念

1.1 中医学の歴史

中医学は、何千年もの歴史を持つ中国の伝統医学です。この医学体系は、古代中国から発展し、時代と共に改良されてきました。文献によると、紀元前2500年頃には既に医療行為が行われていたとされています。中医学は「気」「血」「津液」といった概念を中心に、人体の調和を重視します。特に、陰陽の理論や五行説(木、火、土、金、水の相互関係)に基づいて、健康や疾病のメカニズムを理解しようと試みます。

中医学の歴史は、著名な経典による説明が不可欠です。『黄帝内経』は中医学の最も重要な文献とされ、この中で中医学の基本的な理論や診療方法が述べられています。この経典は、現在の中医学の基盤を築いたと言えるでしょう。中医学の知識は、世代を超えた伝承を経て、地域や時代によって様々なスタイルを持つようになりました。

1.2 中医学の基本理論

中医学は、「気」と「血」の流れ、そして「陰」と「陽」のバランスを保つことが健康の基本であると考えています。「気」は生命エネルギーであり、体全体を巡るもので、「血」は栄養と潤いを供給します。これらが調和してはじめて、身体は健康を保てるのです。さらに、陰陽のバランスは身体の状態を知るための重要な指標となります。陰が強すぎたり、陽が不足したりすると、様々な病気の原因になります。

また、中医学では「脈診」「舌診」「問診」などの独自の診断方法を用いて、患者の状態を把握します。これにより、身体全体を総合的に診ることができるため、症状だけでなくその根本的な原因にアプローチすることが可能になります。特に高齢者の場合、複数の疾患を抱えることが多いため、この全体的なアプローチが重要です。

1.3 中医学の診断方法

中医学における診断方法は、主に四診(望診、聞診、問診、切診)に分類されます。望診では、患者の顔色や舌の状態から健康状態を読み取ります。舌の色や形、苔の状態は、内臓の健康を示す指標とされています。次に聞診では、患者の声や呼吸音、さらには体臭を注意深く観察します。これにより、内臓の状態や血流の不調を把握します。

問診は、患者の病歴や過去の疾患、生活習慣について詳しく聞くプロセスです。多くの場合、高齢者は自身の健康状態を正直に語らないことがあるため、丁寧なコミュニケーションが求められます。そして、切診は脈拍を測定し、脈の状態から身体のバランスや健康状態を理解します。これらの診断方法を効果的に組み合わせることで、高齢者に特有の健康問題をより正確に把握することが可能となります。

2. 高齢者の健康と生活習慣病

2.1 高齢者の健康上の課題

高齢者にとっての健康課題は多岐にわたります。その中でも特に目立つのが生活習慣病です。高齢になるほど、身体の機能は低下し、慢性疾患のリスクが高まります。例えば、高血圧、糖尿病、心疾患などは、生活習慣と深く関わっており、高齢者のQOL(生活の質)にも大いに影響します。日本では、高齢者の約半数が何らかの生活習慣病を抱えていると言われており、これらの病気が増えることで医療費や介護費用も増加しています。

さらに、高齢者は複数の疾患を同時に抱えることが多く、それを「多病併存」と呼ぶことがあります。これが問題なのは、疾患が互いに影響しあい、治療が複雑になるためです。たとえば、高血圧の治療薬が別の病気に悪影響を及ぼすこともあります。中医学が持つ包括的なアプローチは、こうした多病併存の問題に対しても有効です。

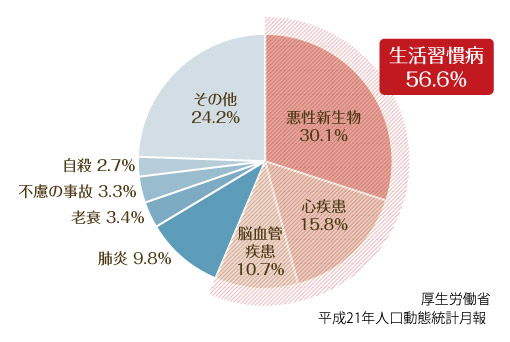

2.2 生活習慣病の種類

生活習慣病にはいくつかの主要なカテゴリがあります。具体的には、糖尿病、高血圧、高脂血症、心血管疾患といったものが多いです。これらは、長年の不規則な生活や食生活の乱れ、運動不足が原因で発症することが一般的です。高齢者の場合、これらの8つの生活習慣病を抱えるリスクが高まります。特に、日本においては糖尿病が深刻な問題となっており、高齢者の約20%が糖尿病またはその予備群であるとされています。

また、生活習慣病とは言っても、個々の高齢者の生活環境や遺伝的背景、また心の健康などが背景に大きく影響を与える場合があります。たとえば、家族の支えが少ない高齢者は、孤独やストレスから食生活が不規則になることが多く、それがさらなる病気を誘発する要因となることもあります。日常生活の質が低下し、1人きりでは解決が難しい問題が次から次に出てくるため、その管理が必要です。

2.3 生活習慣病の原因

生活習慣病の原因は多岐にわたりますが、主な要因として「食生活」「運動不足」「ストレス」が挙げられます。食生活の面では、特に高齢者は高カロリーで偏った食事をすることが多く、これが肥満や糖尿病のリスクを高めます。逆に、栄養が偏ると体力の低下につながり、結果として生活習慣病を誘発するという悪循環に陥ります。

運動不足も高齢者に多い問題です。身体的な活動量が減ることで、筋力や耐久性が低下し、生活習慣病を引き起こすリスクが増加します。さらに、自宅に閉じこもりがちになることが、心理的なストレスも引き起こします。ストレスは心と身体に影響を与え、免疫力を低下させるため、病気にかかりやすくなるのです。高齢者における生活習慣病は、これらの要因を相互に関連づけて考える必要があります。

3. 中医学による高齢者のケア

3.1 中医学の予防医学

中医学は、単に病気を治療するだけでなく、予防に重きを置いています。特に高齢者においては、病気を未然に防ぐことが重要です。中医学の理念に基づくと、体全体のバランスを整え、健康状態を維持することが可能となります。これは「治未病」と呼ばれる考え方に基づいており、まだ病気に至っていない段階でのアプローチが大切だとされています。

予防医学の一環として、中医学では食事療法(薬膳)や生活習慣の見直しが推奨されます。たとえば、温かい食事を心がけることで、身体を温め、免疫力を高めることができます。精進料理や季節ごとの食材を取り入れることで、高齢者の健康を支えるとともに、心的な満足感をも得られるのです。

3.2 薬膳と栄養管理

中医学における薬膳は、食材の持つ特性を生かし、体調に応じた食事を作ることです。高齢者には、消化機能が低下している場合が多いため、消化に優しい食材や調理法が重視されます。たとえば、胃腸に優しい粥や煮物、季節の野菜を用いた薬膳スープなどが適しています。

また、栄養管理は高齢者の健康維持において非常に重要です。たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどのバランスを考慮した食事を作ることで、身体機能を高め、生活習慣病の予防が可能です。特に、抗酸化作用のある食材やオメガ3脂肪酸を含む魚類を内包することで、心血管疾患のリスクを下げる効果が期待できます。

3.3 鍼灸とマッサージ療法

鍼灸は中医学の代表的な治療法の一つです。高齢者にとって、慢性的な痛みや肩こり、また腰痛などの改善に大きな効果を発揮することが分かっています。鍼を刺すことによって「気」の流れが促進され、血行が改善されるため、痛みが軽減されるのです。また、鍼灸は心のリラックスやストレス緩和にも寄与します。

さらに、マッサージ療法も重要な治療法の一つです。高齢者の筋肉は通常、少しずつ衰えていくため、定期的なマッサージによって筋肉の緊張を和らげ、血液循環を促すことが大切です。実際のケーススタディでは、定期的な鍼灸やマッサージを受けることによって高齢者の生活の質が向上した例が多数報告されています。

4. 生活習慣病に対する中医学のアプローチ

4.1 糖尿病

糖尿病は高齢者にとって特に気をつけるべき生活習慣病であり、その管理には中医学的なアプローチが有効です。中医学では、糖尿病は「消渇」(過剰な喉の渇き)の症状として現れることが多く、体内の「陰」が不足することが原因とされています。したがって、身体を潤す食材を用いた薬膳が推奨されます。具体的には、黒ゴマやナツメ、さつまいもなどが効果的です。

また、鍼灸療法においても、特定の経穴(ツボ)を刺激することで、膵臓の機能を改善し、血糖値の管理を助ける働きがあります。注意すべき点は、糖尿病患者は足の血流が悪くなることが多いので、足裏や足の周囲をさりげなくチェックし、定期的なケアを行うことが求められます。

4.2 高血圧

高血圧に対する中医学のアプローチは、主に「気」の流れや「血」の循環に注目します。中医学では、高血圧は血液の循環が滞りやすいことから起こると考えられており、これに対処するために「活血」の考え方が重要です。具体的には、血液をサラサラにするための食材(クコの実やトマトなど)を取り入れた食事が推奨されます。

生活習慣の改善やストレスマネジメントも重要な要素です。中医学のマッサージや気功などのリラクセーション法を通じて、心身の緊張をほぐし、血圧を安定させる治療が効果的です。このように、食事と生活習慣の見直しを通じて、高血圧のリスクを低減させることが可能になります。

4.3 心血管疾患

心血管疾患は、高齢者において特にリスクの高い疾患です。中医学では、心血管疾患は「心」の健康と密接に関わっているとされています。心を養うためには、「血」を健やかに保つことが必要です。そのためには、養血作用のある食材(なつめ、赤ワイン、黒ゴマなど)を摂取することが推奨されます。

鍼灸療法は心血管の健康を支えるもう一つの重要なアプローチです。鍼を打つことで、血流の改善やストレスの軽減が期待でき、直接的に心臓や血管に良い影響を与えることができます。心血管疾患のリスクを下げるためには、定期的な検診と共に、日常的なケアが重要です。

5. ケーススタディと実践例

5.1 成功例の紹介

ここでは、中医学を取り入れることで高齢者の生活の質が向上した具体例を挙げます。ある高齢者の女性は、糖尿病と高血圧を抱えており、日常生活に支障をきたしていました。中医学の専門家による食事療法と鍼灸療法を取り入れた結果、彼女は自分の身体を理解し、食生活を見直すことができ、血糖値や血圧が安定したと報告されています。

また、別のケースでは、高齢の男性が腰痛に悩まされていました。マッサージ療法と鍼灸を組み合わせたアプローチを行ったところ、徐々に痛みが緩和され、日常生活を楽しむことができるようになりました。こうした成功例は、中医学の包括的なアプローチが高齢者の健康維持にどれほど効果的であるかを示しています。

5.2 患者の体験談

患者の声は実際の治療効果を理解する上で非常に重要です。一人の男性は、「鍼灸と薬膳を始めてから体調が良くなり、散歩をすることが楽しくなりました。高齢者でもできる健康法に出会えて嬉しい」と述べており、治療効果を実感しています。さらに、食事の見直しについても「以前は好きなものばかり食べていたが、今では身体に良いものを選ぶようになりました」と語っています。

また、一人の女性は中医学のアプローチによって生活習慣が改善され、周囲の友人にも影響を与えるようになったと語ります。「私が良くなることで、友人たちも興味を持ってくれて、皆で健康を気にするようになりました」と述べており、周囲へのポジティブな影響が伺えます。こうした体験談は、高齢者にとって中医学がいかに有用であるかを物語っています。

5.3 中医学の将来展望

中医学は今後さらに発展し、高齢者医療において重要な役割を果たすと期待されています。特に、日本においては慢性的な問題を抱える高齢者が多いため、中医学のアプローチがますます求められるでしょう。中医学と現代医学の統合を図ることが重要であり、患者一人ひとりのニーズに応じた治療法を提供することが可能となります。

また、テクノロジーを使用した健康管理や予防医学の分野でも、新たな展望が広がっています。アプリやウェアラブルデバイスを活用し、日々の健康データを管理することで、中医学の診断や治療と組み合わせることでより効果的なアプローチが実現できるでしょう。このように、今後の中医学の進化は、新しい可能性を生み出し、高齢者の生活の質を向上させるための鍵になると期待されています。

まとめ

高齢者の生活習慣病に対する中医学のアプローチは、包括的な治療法や予防策を提供し、生活の質を向上させるために非常に重要です。中医学の基本概念や診断方法、高齢者特有の健康問題への理解を深めることで、より効果的なケアが可能になります。また、実際の成功例や患者の体験談からも、中医学が高齢者医療において欠かせない存在であることが見えてきます。今後は、中医学と現代医療の融合が進むことで、より多くの高齢者が健康で豊かな生活を送れることが期待されます。