仏教寺院の建築様式は、何世紀にもわたり中国文化に深く根ざしてきました。それにより、仏教寺院は単なる宗教施設にとどまらず、文化的、歴史的価値を持つ重要な建築物となっています。本記事では、仏教寺院の構造と設計要素について詳しく探っていきます。全体として、仏教寺院の歴史的背景から、基本的な構造、設計要素、地域ごとのスタイルの違い、現代における意義まで、多角的に分析いたします。

1. 仏教寺院の歴史と文化的背景

1.1 仏教の伝来と発展

仏教は紀元前6世紀頃にインドで始まり、その後、様々な地域に広がりました。特に中国には、紀元1世紀ごろに仏教が伝来したと考えられています。この時期、シルクロードを通じて多くの仏教徒が中国にやって来て、彼らの教えとともに寺院建築の概念も持ち込まれました。初期の仏教寺院は、インドの影響を受けた形で、簡素な構造のものが多かったのですが、時が経つにつれて漢民族の文化や建築様式と融合し、独自のスタイルが生まれました。

仏教は中国において、道教や儒教とも相互に影響を及ぼしながら発展してきました。この過程で、寺院は単なる礼拝の場ではなく、学問や社交、文化活動の中心地としても機能していくことになります。特に唐代や宋代には、寺院は多くの賢人や芸術家が集う場所となり、それが寺院建築の高い芸術性を生む要因の一つとなりました。

1.2 寺院建築の歴史的意義

仏教寺院の建築物は、歴史的に非常に重要な役割を果たしてきました。寺院は宗教的な役割を果たすだけでなく、地域の社会的、文化的交流の場ともなっていました。このため、多くの寺院は教育機関としても機能し、書道や絵画、仏教経典の研究が行われました。例えば、白馬寺や大雁塔は、今日に至るまで学問の中心地として知られています。

また、仏教寺院は地域社会のシンボルでもあり、その土地の文化アイデンティティを形作る重要な建築物です。寺院の壮大な構造や美しい彫刻は、その地域の人々に誇りを与え、歴史的蓄積を感じさせるものとなります。これにより、地域の人々は自らの文化を守り、次世代に伝えるための場所として寺院を重視するようになります。

1.3 文化と宗教の融合

仏教寺院の建築様式は、宗教と文化が密接に結びついていることを示しています。寺院は、信仰の対象である仏像や経典を安置するための場所であると同時に、文化的な芸術作品としても評価されます。寺院の装飾や壁画には、仏教の教義だけでなく、中国の伝説や民族文化も反映されています。これにより、寺院は単なる信仰の場ではなく、文化の発信地ともなっています。

さらに、寺院建築は町の景観に大きな影響を与えます。寺院の建物が持つ独特の美しさは、周囲の自然や市街地と調和し、地域全体の風景を形成します。たとえば、紫禁城の近くにある永楽大帝の寺院は、その周辺に溶け込むようなデザインで、多くの観光客を惹きつけています。このように、仏教寺院は文化と宗教の融合の象徴として、その存在価値を持っています。

2. 仏教寺院の基本構造

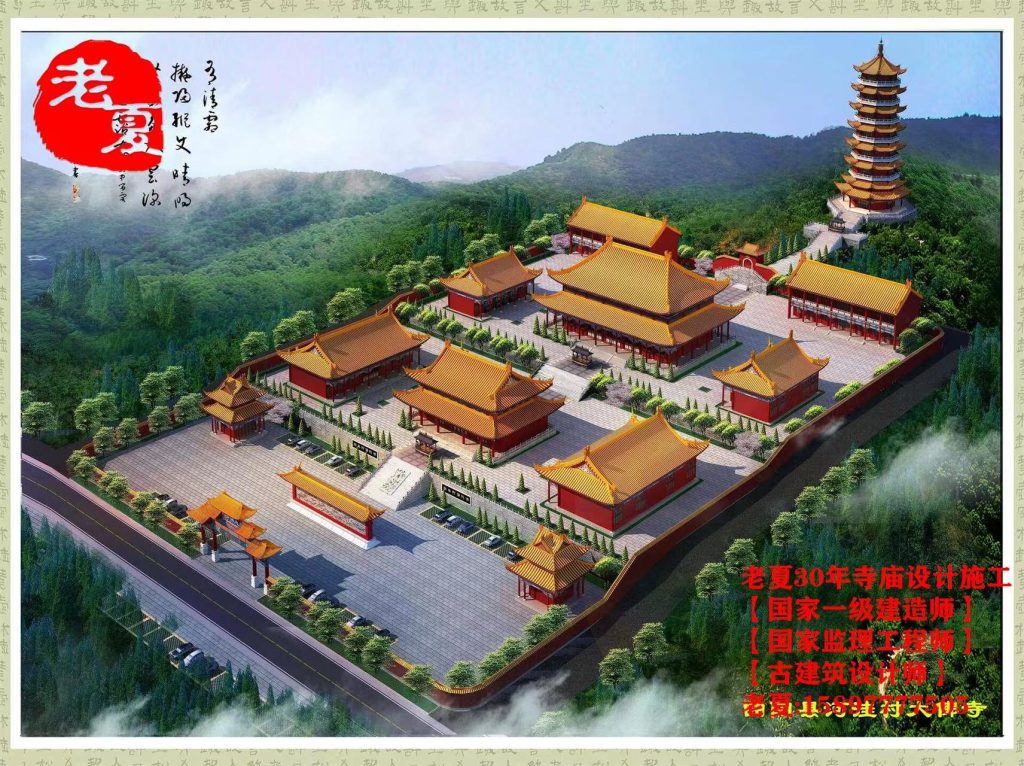

2.1 寺院のレイアウト

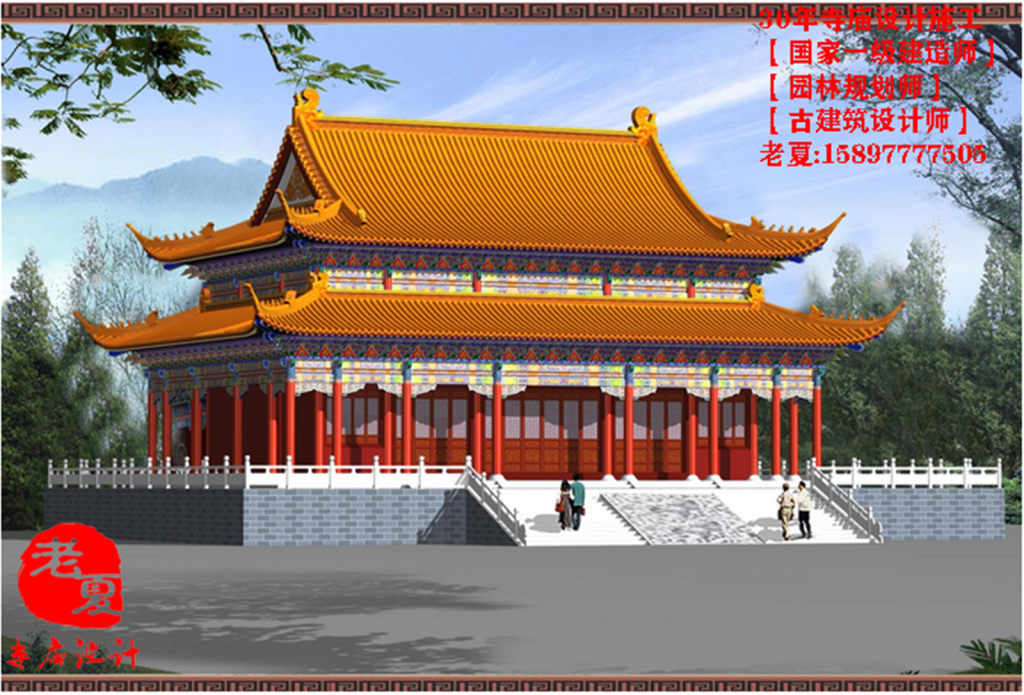

仏教寺院の基本的なレイアウトは、寺院の種類によって異なりますが、一般的には中央に本堂(大雄宝殿)を配置し、その周囲に他の建物が配置されるスタイルが広く見られます。こうした配置は、信者が本堂へと向かう動線を考慮したものであり、礼拝やその他の宗教行事の際に、効率的に人々が動けるように設計されています。

本堂の前には、通常、庭園や石灯籠、池などが配置されており、信者が静かに心を落ち着ける場となっています。このような景観は、寺院の神聖な雰囲気を醸し出すだけでなく、自然との調和を大切にする中国文化を反映しています。たとえば、南方の寺院では、緑豊かな庭園が特徴的で、一方北方では四季の変化を反映したデザインが施されています。

さらに、寺院全体は「南向き」に設計されることが多く、この方向は風水の観点からも重要とされています。信者が南を向いて礼拝することで、神聖なエネルギーを受け取りやすくなると言われています。こうした細部にわたる配慮は、仏教寺院設計の豊かさを物語っています。

2.2 主要な建物とその役割

仏教寺院には、さまざまな主要な建物があり、それぞれに特有の役割があります。例として、本堂(大雄宝殿)では、仏像が安置され、主に儀式や礼拝が行われます。この場所は、信者にとって最も神聖な場であり、豪華な装飾が施されています。仏像は様々なスタイルや姿勢で表現されており、その姿には深い意味が込められています。

次に、講堂(法堂)は法話や講義が行われる場所であり、僧侶や信者が集まります。講堂は、本堂とは異なり、よりシンプルな作りになっていますが、その分集中力を高める意図が込められています。講堂の内部には、仏教教義や教えに基づく掲示物が多く設置されており、信者が学ぶための重要な資料となります。

また、僧房は僧侶たちの住居であり、彼らの日常生活が営まれる場所です。僧房は通常、静かで落ち着いた場所に設けられ、修行や瞑想のためのスペースが確保されています。このように、寺院にはそれぞれ異なる機能を持つ建物が配置されており、信者や僧侶の生活に密接に結びついています。

2.3 敷地と環境の考慮

仏教寺院の設計には敷地の環境を考慮した要素も重要です。寺院は自然と調和する形で配置されることが多く、山や河川、森林などの自然景観と融合するように考えられています。特に山岳地帯にある寺院では、自然の地形を活かした建築が行われ、周囲の風景と調和を保っています。

たとえば、少林寺は、武僧の修行の場として知られていますが、その山岳地帯に位置することで、修行者は自然の中で心を磨くことができます。このような設計は、心身の浄化や心の静けさを求める仏教の教えに則っていて、非常に重要です。

また、敷地内には泉や池を設けることもあります。これらの水の要素は、仏教における浄化の象徴として位置づけられ、訪れる人々に安らぎを与える役目を果たします。こうした環境への配慮は、仏教寺院に特有の精神性を強調しており、訪れる人々の心に響く要素となっています。

3. 寺院の設計要素

3.1 建築材料の選定

仏教寺院の建築に使用される材料の選定は、その耐久性や美しさ、地域の伝統に大きく影響されます。木材や石材は、最も一般的に使用される材料であり、それぞれに独自の特性を持っています。特に、木材はその温かみや軽やかさから多くの寺院で好まれ、例えば、南方に多く見られる「木造寺院」は、その地域の気候や文化に適した形で建設されています。

一方、北方地域では石材が好まれ、堅牢さと長寿命を求める傾向があります。また、煉瓦やタイルも使用され、外壁や屋根のデザインにバラエティを持たせる役割を担っています。たとえば、北京の景山寺では、赤い煉瓦の外壁と緑の屋根が特徴的であり、地域の伝統を反映しています。

さらに、使用される材料には、地域の風土や気候に応じた選定がなされます。たとえば、湿気の多い南方では、耐水性の高い材料が選ばれる傾向があり、逆に乾燥した北方では、風化に強い材料が好まれることが多いです。このような材料の選定には、長い歴史の中で得られた知識が生かされており、寺院建築の質を維持する要因ともなっています。

3.2 建築技術の特徴

仏教寺院の建築技術には、非常に多様な要素が組み込まれています。古代中国において発展した技術は、屋根の形状や構造設計に特に顕著であり、これにより寺院独自の風合いが生まれています。たとえば、複数の屋根が重なる「重層屋根」は、雨水を効果的に排水するための設計で、かつその美しい形状から視覚的なインパクトも与えます。

また、寺院の柱や梁には、伝統的な工法として「斗栱」と呼ばれる技術が使用されます。これは、柱と梁の接合部を装飾的に構成することで、建物の強度を確保しながら美しさを引き立てる方法です。たとえば、天壇で見られるような精緻な装飾は、この工法の典型的な例です。

さらに、現代においては、古代の技術と新しい建築技術が融合することで、より頑丈で環境に優しい寺院が建設されています。再生可能エネルギーの導入やエコ建材の使用は、持続可能な社会に向けた新しい試みの一環として注目されています。これにより、仏教寺院は今後も環境への配慮を持った建物として進化し続けていくでしょう。

3.3 寺院の装飾と象徴性

寺院の装飾は、単なる美しさを超えて深い意味を持つことが多いです。多くの仏教寺院では、壁画や彫刻が施されており、これらは仏教の教えや物語を伝える重要な役割を果たしています。たとえば、敦煌莫高窟の壁画は、仏教の教義が視覚的に表現され、多くの信者や芸術愛好者に感銘を与えています。

また、装飾に使われるモチーフにも意味があります。龍や鳳凰、蓮の花などは、それぞれ特別な象徴を持ち、仏教の理念と結びついています。たとえば、蓮の花は浄化のシンボルとして知られ、泥水の中から美しい花を咲かせることから、仏教においては人間が苦しみから解放される姿を象徴しています。

さらに、寺院内部には「香炉」や「仏壇」など、特定の目的を持つ装飾品が設置されており、これらは信者の礼拝行為をサポートするための重要な要素です。これらの装飾は、信者に宗教的な教えを思い起こさせ、内面的な信仰を深める役割を果たしています。

4. 地域ごとの建築様式の違い

4.1 中国の南方と北方の比較

中国の南方と北方では、仏教寺院の建築様式が大きく異なります。南方の寺院は、温暖な気候の影響を受けて、庭園や自然との調和を重視した設計が特徴です。たとえば、雲南省にある三峡寺院は、山々に囲まれた環境にあり、緑の多い庭園と水の流れが巧みに組み合わされています。これにより、訪れる人々は心の安らぎを得ることができます。

一方、北方の寺院は、寒冷な気候に対応するため、堅牢な石材や煉瓦が使用される傾向があります。また、屋根の形状も北方特有のスタイルが見られ、雪の重みを効率的に支える設計が求められます。たとえば、北京の雍和宮は、その豪華な装飾や壮大な屋根が特徴で、多くの観光客を惹きつけています。

このような地域間の違いは、寺院だけでなく、信者のライフスタイルや文化にも影響を与えています。南方では仏教が自然と共生する形で発展し、北方では仏教が厳格な生活様式の中で根付いていった結果、寺院のスタイルにもそれぞれの文化が色濃く反映されています。

4.2 各地域の文化的要素

南方地域の寺院には、地元の文化や伝統が強く取り入れられています。特に、マンダリン語圏の寺院では、地元の伝説や風習が壁画や彫刻に表現されることが多いです。また、音楽や舞踊も寺院行事の一部として重要視されており、地域のコミュニティが一体となる場としての役割を果たしています。

北方では、儒教の影響が強く、仏教と儒教の教えが相互に影響し合っています。例えば、仏教の教義は、儒教の倫理観と結びつくことで、地域の人々がより受け入れやすくなりました。これにより、北方の寺院では、家族や社会に関する教えが強調されることが多いです。

いずれの地域においても、仏教寺院は文化の発展に寄与しており、地域独自の伝統や風習を保存する役割を果たしています。これにより、寺院は単なる宗教的施設を超え、地域社会の重要な文化的拠点となっています。

4.3 国際的な影響と交流

中国の仏教寺院は、歴史を通じて国際的な影響を受けてきました。特に、唐代にはシルクロードを通じて多くの国々との交流が盛んになり、仏教の教義や芸術が多様な文化に散逸しました。この影響により、さまざまな国外のスタイルや技術が中国の寺院建築にも取り入れられ、多様なデザインが生まれるきっかけとなりました。

また、近代においては、グローバリゼーションに伴い、海外の仏教徒が寺院を設計する機会が増えています。これにより、国際的なデザイン理念や建築手法が中国の寺院にも導入され、高いコミュニケーションが生まれています。たとえば、香港の鰂魚涌(クォイ・フォン)には、現代的な要素を取り入れたデザインの寺院が建設されています。

こうした国際的な交流は、仏教に対する理解を深め、文化的な多様性を育む要因となっています。寺院が持つ役割は、単なる宗教的な場を超えて、異文化交流のプラットフォームとしても重要な位置を占めています。

5. 仏教寺院建築の現代的意義

5.1 現代社会における寺院の役割

現代において、仏教寺院は宗教的な意義だけでなく、社会的な役割も果たしています。都市化が進む中で、寺院は人々が心の安らぎを求める場所としてますます重要視されるようになっています。忙しい日常生活の中で、静寂な空間を提供する寺院は、多くの人々にとって癒しの場となっています。

また、寺院では、精神的な指導だけでなく、地域の人々が集まる社交の場としても機能しています。定期的に開催される行事やイベントは、コミュニティの結束を深め、人々の交流を促進します。例えば、灯籠祭りやお盆の行事など、寺院を中心に行われるイベントは、多くの人々が参加し、地域の文化を再確認する機会ともなっています。

さらに、近年では、心のケアやストレス管理に焦点を当てた仏教の教えが注目されています。瞑想やマインドフルネスの実践が広がる中、寺院はこれらの教えを広める重要な拠点としての役割を果たしています。こうした活動を通じて、寺院は現代社会においても必要不可欠な存在となっています。

5.2 保存と再生の課題

多くの歴史ある寺院が時間の経過とともに老朽化しています。建築物の保存や再生は、大きな課題となっており、文化遺産としての価値を維持するための努力が続けられています。特に、近年の自然災害や都市開発に伴い、多くの寺院が危機にさらされています。

寺院の保存には、地域共同体や政府、国際機関などの協力が不可欠です。資金や技術の支援を通じて、老朽化した寺院を修復し、次世代に引き継ぐための取り組みが進行中です。たとえば、特定の寺院では、クラウドファンディングを利用して保存資金を集め、地元の人々が地域の文化を守るために協力しています。

このような保存活動は、単に建物を守るだけでなく、その背景にある文化や精神を次世代に伝えるための重要なプロセスでもあります。仏教寺院は地域のアイデンティティの象徴でもあるため、その保存活動は社会全体にとって重要な意義を持つと言えるでしょう。

5.3 未来の仏教寺院建築への展望

未来の仏教寺院建築は、持続可能性と環境への配慮が重視される傾向が強まっています。エコデザインを取り入れた寺院が増え、再生可能エネルギーや自然素材を使用した建物が注目されています。これにより、環境との共生を実現しながら、精神的な修行が行える空間が提供されることを目指しています。

また、テクノロジーの進化も寺院建築に新しい可能性をもたらしています。例えば、3Dプリンティングやデジタルデザイン技術を活用することで、従来の手法では実現できなかった創造的なデザインが可能になるでしょう。これにより、寺院はさらなる個性を持ち、多様な文化や信仰を体現する場として進化が期待されています。

加えて、観光資源としての寺院の役割も注目されています。多くの寺院が観光客を迎えることで、地域経済の活性化が期待されます。しかし、観光と宗教の境界線をどのように保つかは今後の大きな課題となるでしょう。寺院の本来の目的を見失わずに、観光資源としての魅力を引き出す方法が模索されています。

終わりに

本記事では、仏教寺院の構造と設計要素について多角的に探求しました。仏教寺院は、その歴史的背景や地域ごとの文化、さらには現代社会における役割まで、広範囲にわたって影響を持っています。仏教が伝える精神的な教えは、寺院建築に深く根ざし、それが地域文化を形成する要素ともなっています。

今後も仏教寺院の保存や再生、さらには未来に向けた新しい建築様式が模索される中で、その存在意義はますます重要となっていくことでしょう。仏教寺院は、単なる宗教施設を超えて、文化、歴史、そして人々の心をつなぐ架け橋として、ますます際立った存在感を放つことでしょう。