中国の伝統色彩の歴史と変遷について、深く掘り下げた考察を始めます。中国文化は色彩に対して特別な思い入れを持っています。それぞれの色には意味があり、時には象徴的な役割を果たしています。今回は、古代から現代にかけて中国の色彩がどのように変化し、そしてどのように現代デザインに影響を与えているのかを探求します。

1. 中国の色彩文化の概要

1.1 色彩の重要性

色は単なる視覚的な要素ではなく、中国文化においては多くの意味を持っています。古代から色は儀式や祭り、日常生活において大きな役割を果たしてきました。例えば、結婚式では赤色が使われることが一般的です。これは赤色が幸福や繁栄を象徴すると考えられているからです。

また色彩は、民族のアイデンティティや文化的背景とも密接に結びついています。色彩を通じて人々は自分の文化を表現し、また他者との違いを認識する手段ともなっています。これにより、中国全土に広がる多様な文化が色彩という共通の言語で結びついているのです。

加えて、色は感情や心理にも大きく影響を与えます。中国では、色は感情の喚起やコミュニケーションにおいても重要な役割を果たします。たとえば、青色は冷静さや安定性を象徴し、仕事や学問において好まれる色とされています。このように、色彩の重要性は文化、歴史、心理の複合的な要素として現れています。

1.2 文化における色の象徴

中国の色彩文化には、伝統的に多くの象徴的意味が含まれています。まず、赤色は喜びや幸福、恋愛を象徴する色として広く認識されています。特に中国の新年の祝賀や結婚式において、赤色は欠かせない要素です。新年には赤い封筒にお金を入れて贈る習慣もあり、これが「紅包」と呼ばれ、喜びを分かち合うシンボルとなっています。

一方で、白色は一般的に悲しみや喪を表す色とされ、多くの文化的行事では避けられます。このように、各色には特定の意味が割り当てられ、文化的なコンテクストの中で機能しています。例えば、葬儀では白い服が用いられることが一般的であり、これも色彩の象徴的意味の一端を示しています。

また、黄色は皇帝に関連する色とされ、特別な地位を持つ色です。古代中国の王朝では、皇帝専用の色として定められ、一般の人々が使用することは許されませんでした。これは、黄色が権威や力を象徴する色として認識されていたためです。このように、色彩は個人の感情だけでなく、社会的地位や文化的な意味合いも反映しています。

2. 中国の伝統色彩の起源

2.1 古代中国における色彩観

古代中国において色彩観は深い哲学的、自然的な背景を持っていました。古代の人々は、五行説に基づき色を自然現象や宇宙の構成要素と結びつけて考えていました。五行説では、木・火・土・金・水の五つの要素があり、それぞれに色が割り振られています。例えば、木は緑、火は赤、土は黄、金は白、水は黒というように、それぞれが対応していました。

このような色彩観は、道教や儒教などの哲学と結びつき、色には特別な力があると信じられていました。特に道教では、色はエネルギー(気)を含むものとされ、色を利用することで人々はより良い生活を送ることができるとされていたのです。

また、古代中国の絵画や工芸品にはこの色彩観が色濃く反映されています。たとえば、漢代の壁画や陶器、そして明清の時代の染織物には、自然界や哲学が反映された多様な色彩が使われています。これらは単なる装飾ではなく、色が持つ深い意味を伝えるための重要な手段となっていました。

2.2 各王朝の色彩文化

各時代の王朝によって、色彩の使い方やその重要性は異なってきました。例えば、秦の始皇帝は統一した色を持つことにこだわり、国家の象徴として「黄」を選びました。これによって、色は国家の力を象徴する重要な要素となり、多くの人々に影響を与えました。

漢王朝では、赤色が好まれ、特に祭りや儀式で使用されることが多かったことが分かっています。赤色は幸福をもたらすと信じられ、さまざまな行事において重要な役割を果たしました。この流れは後の隋唐時代にも続き、色の象徴性が文化の中で深く根付いたことを示しています。

明代に入ると、色彩文化はさらに発展し、さまざまな色が工芸品や建築、衣服に応用されるようになりました。特に青磁や白磁の陶器、そして着物などには、その美しさや意味が色彩によって表現されています。この時期には、色は単なる視覚的な要素ではなく、精神性や美の源泉としても扱われるようになり、色彩文化が一層深まったのです。

3. 主要な伝統色彩

3.1 赤色の意義

赤色は中国文化において非常に重要な位置を占めており、幸福や富、繁栄を象徴する色とされています。結婚式の装飾やお祝い事に必ず赤色が使われることからも、その重要性が伺えます。特に赤いランタンや赤い飾りは、新年や祭りの際に欠かせないアイテムとなっています。

また、赤色は生命力やエネルギーを象徴することから、近年ではビジネスの場面でも積極的に利用されています。たとえば、赤色のロゴや広告は注意を引く効果があり、消費者の購買意欲を高めると言われています。このように、赤色は伝統的な意味合いを持ちながらも、現代においてもその重要性は変わっていません。

さらに、赤色は武道や武士道などにも関連しており、勇気や戦いの象徴とされることもあります。中国の伝説や神話の中でも、赤色はヒーローや悪者の象徴として描かれることが多く、文化の中で多面的な意味を持っています。

3.2 黄色と皇族の関係

黄色は中国伝統の中で「皇帝の色」として知られています。古代中國では、黄色が非常に高貴な色とされ、皇帝の衣服や宮殿には必ず黄が使用されました。このことから、黄色は権力や権威の象徴として位置づけられ、社会的地位を表す重要な色の一つとされています。

黄はまた、土地や豊穣を象徴する色とも考えられており、農業の発展や自然の恵みと結びついています。古代の人々は色を通じて、自然や宇宙との調和を求め続け、多くの儀式において黄色を用いることで、繁栄や豊穣を祈っていました。このように、色は自然と人間の生活をつなぐ重要な要素であったのです。

近年では、黄色は現代アートやファッションにも取り入れられ、若い世代の中でも人気を集めています。鮮やかな黄色いアイテムは、元気や明るさを象徴し、ポジティブな印象を与えるため、色としての地位は依然として影響力があります。

3.3 青色と自然

青色は自然、特に空や水を象徴する色とされています。古代中国では、青色は平和や調和の象徴として広く使われていました。青い色合いは穏やかさをもたらし、心を落ち着ける効果があると信じられていました。そのため、青色は学問や思想の表現においても重要な役割を果たしていました。

青色はまた、特に道教や仏教の影響を受けた美術や工芸において、多くの象徴的な意味を持っています。例えば、青色の陶磁器や絵画は、自然の美しさや神秘性を表現する手段として用いられました。青はしばしば、精神的な安らぎや知恵を求める象徴としての役割も果たしています。

現代においても、青色はデザインの中で広く利用されています。特に、企業のロゴや製品パッケージで青色が選ばれることが多く、その理由は信頼感や冷静さを連想させるからです。このように、青色は古代から現代にかけて、その意味と役割を変えながらも、常に重要な存在であり続けています。

3.4 黒色と白色の象徴

中国の色彩文化において、黒色と白色は対照的ながらも重要な意味を持つ色です。一般的に、黒色は陰や暗闇を象徴し、神秘的な力を持つものとされてきました。特に、黒色は時に力強さや安定を象徴することもあり、重厚感のあるデザインに好まれることがあります。

一方、白色は喪や悲しみを象徴する色とされています。葬儀では白い衣装が伝統的に用いられ、そのことから白色は純粋さや清浄さとも結びついています。しかし、白色は同時に新しい始まりや再生を象徴する色でもあり、文化的な意味は複雑です。このように、白色と黒色は単なる色を超え、感情や社会的な意味を深く含んだシンボルです。

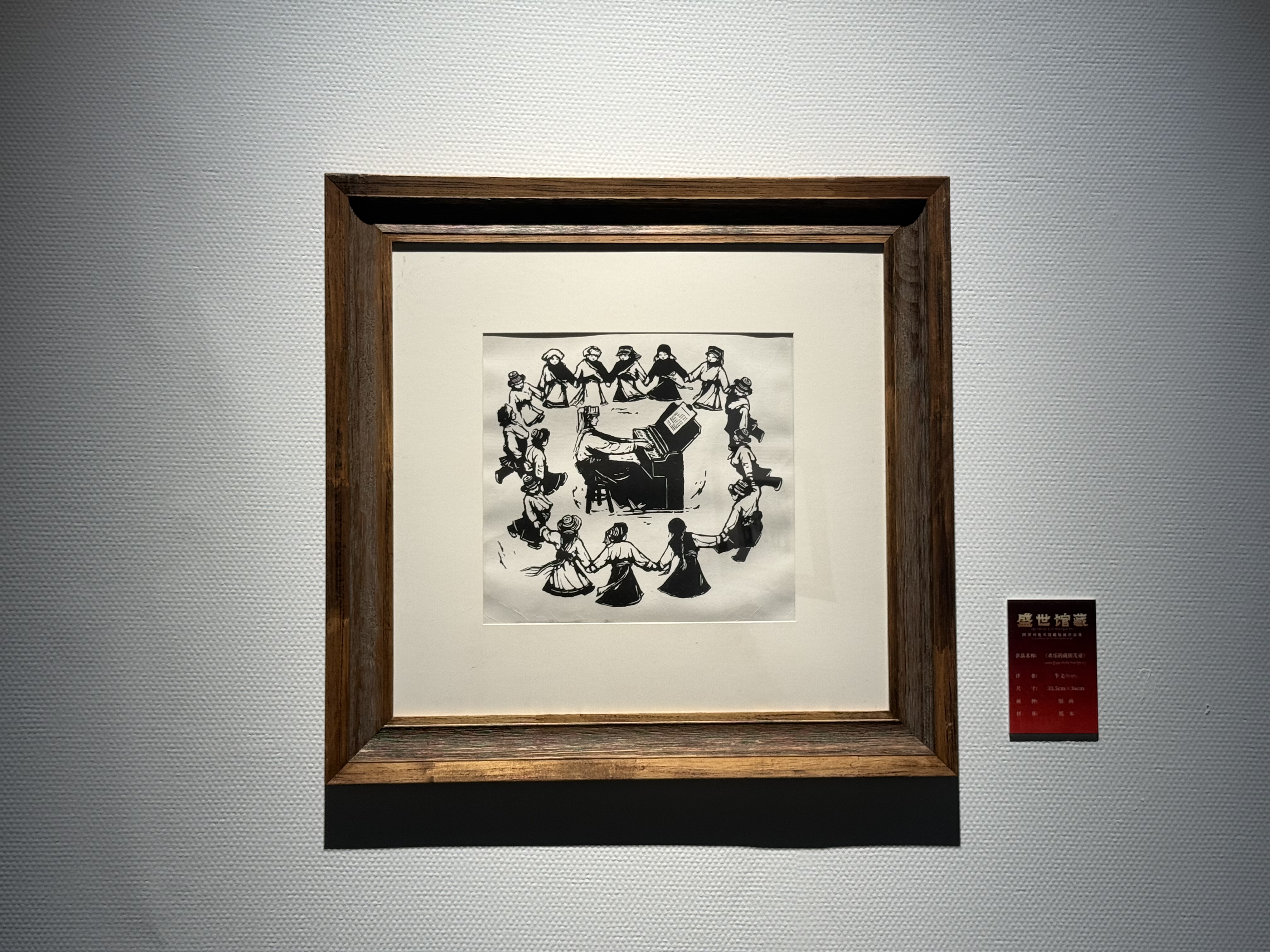

最近のデザインでは、黒と白を組み合わせたモノクロームが流行しています。このスタイルは、シンプルでありながらも強い印象を与えるため、多くの現代アートやインテリアデザインで類を見ない人気を誇っています。色彩の持つ意味は変化しても、それに対する人々の関心は、現代においてもなお強固です。

4. 色彩の変遷と現代への影響

4.1 近代化による色彩の変化

近代中国では、西洋文化の影響が色彩の使い方に大きく影響しました。特に20世紀に入ると、工業化や都市化が進み、新しい色彩が流入するようになりました。西洋のカラフルな色彩が受け入れられる一方で、伝統的な色使いは徐々に薄れつつあります。

洗練されたデザインや技術が求められる中で、中国独自の伝統色彩の利用が減少し、代わりにシンプルやミニマルな色使いが主流になってきました。しかしこれは、色彩文化の消失を意味するわけではありません。実際には、伝統色彩を現代的に再解釈しようとする動きも見られます。たとえば、再生産された伝統的なデザインに現代的な要素を加えることで、独自性を持った新しい形の色彩文化が形成されつつあります。

この過程で、色は単なる装飾や象徴ではなく、社会的なメッセージや個々のアイデンティティを表現する手段として新たな価値を生み出しています。近代化は色彩の変化を引き起こしましたが、それは同時に新たな色彩文化を生み出すきっかけともなっています。

4.2 現代デザインへの応用

現代において、色彩はデザインの中で非常に重要な役割を果たしています。特に、アプリケーションやウェブデザイン、インテリアデザインなど、さまざまな分野で色彩の選択がその商品のメッセージや印象を大きく左右します。例えば、オーガニックやナチュラルなテーマを持つブランドは、アーストーンや柔らかな色調を選ぶことが多く、消費者に親しみや安心感を与えることを目指しています。

また、色の心理的影響を考慮した戦略も重要な要素となっており、多くの企業が色彩心理学を取り入れたブランディングを行っています。青色は信頼感を与える色として金融業界で好まれる一方、赤色は活発さや情熱を象徴し、食品やエンターテインメント業界で利用されることが多いです。このように、色は商品やサービスの特性を分かりやすく伝えるための重要な媒介とされています。

さらに、持続可能性をテーマにしたデザインでは、自然や環境を意識した色使いが増加しています。これにより、伝統的な色彩だけでなく、新しい色の使い方が模索されており、現代のデザインが未来の文化に与える影響を考える際の重要なポイントとなっています。

5. 日本と中国の色彩比較

5.1 共通点と相違点

日本と中国は地理的に近く、歴史的にも文化的にも多くの交流がありましたが、色彩に関する考え方には共通点と相違点があります。両国ともに色彩に豊かな意味を持ち、色が持つ象徴性が文化的に根付いています。たとえば、赤色や黒色は両国ともに重要な色であり、喜びや悲しみを表す象徴として使われています。

しかし、色の使い方や意味合いには違いがあります。日本では、色は自然との調和を重んじ、特に季節感を表現することが重要視されています。桜の淡いピンク、日本の四季に応じた色使い、さらには色が持つ感情へのアプローチは、日本独自の文化として発展してきました。

一方、中国では色彩は社会的地位や権力を表す意味合いが強く、特に皇帝や皇族に関連する色の使用が厳格に管理されていました。このような観点から見ると、色彩が持つ文化的な重みや役割の違いが浮かび上がります。両国の色彩文化はお互いに影響を受けつつも、それぞれの独自性を持っているのです。

5.2 文化交流における色彩の役割

歴史を通じて、日本と中国間の文化交流は色彩の領域にも多くの影響を与えました。たとえば、平安時代の日本では、唐風文化が取り入れられ、多くの色彩や文様が伝わりました。この時期には、中国の色彩観が日本の美的感覚に影響を与え、さまざまな色が豊かに使われるようになりました。

また、現代においても両国のデザイナーやアーティストがコラボレーションを行うことが増えています。中国の伝統色彩を使った日本の和装のデザインや、日本のアートが中国の伝統的な技法と融合することがしばしば見られます。これにより、色彩を通じて両国の文化が相互に影響を与え合い、新たな創造が生まれているのです。

さらに、国際的なイベントや展示会では、中国と日本の伝統的な色彩が一堂に会することがあります。これにより、それぞれの文化が持つ色の独自性や表現力が明らかになり、観客にとっては新しい発見や理解を促す機会となっています。色彩は国境を越えて、文化交流の架け橋となる重要な要素であると言えます。

6. 結論

6.1 伝統色彩の未来

中国の伝統色彩は、古代から現代にかけて多様な変遷を経てきましたが、その存在意義や重要性はいまだに高いものです。特に、近年のグローバル化や情報化の時代において、伝統色彩は新しい形で再評価されています。デザインの領域でよく見られるように、伝統的な色彩が現代的な解釈を通じて、独自の価値を持つものとして再生される可能性があります。

また、持続可能性や文化の多様性が求められる現代において、伝統色彩は新しい文脈での重要な役割を果たすことが期待されます。特に、若い世代がその文化を受け継ぎ、新しい色彩の使い方や表現法を模索することが重要です。伝統色彩が単なる過去の遺産ではなく、未来を形成するための資源であることを理解することが求められています。

6.2 色彩文化の重要性の再確認

色彩文化は、単なる装飾や視覚的な要素を超え、私たちの感情や文化、社会を反映する重要な要素です。色によって人々は思いを伝え、感情を表現し、文化的アイデンティティを確立しています。したがって、色彩文化を再確認することは、人間の歴史や文化を理解するためにも欠かせません。

伝統的な色彩が現代においてどのように生き続けているかを考えることは、私たちの文化をより豊かにし、未来への道を開くための一歩となるでしょう。色彩は時代を超えて、人間の心に響く普遍的なテーマであり続けています。私たち全員が、この色彩の重要性を再確認し、次世代へと受け継いでいくことが求められています。

終わりに、色彩は中国文化の重要な一部であり、その伝統と現代が交わることで新たな価値が生まれることを願っています。色彩文化が今後さらに発展し、皆の心に響くものであり続けることを期待しています。