孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略が詰まった名著であり、その教えは千年以上にわたり、戦争や政治、ビジネスなどさまざまな領域に影響を与えてきました。本記事では、孫子の兵法と現代の国際関係論の交わりについて探求し、戦略的思考や判断がいかにして現代の国家関係に影響を及ぼしているかを解説します。この考察を通じて、孫子の教えが持つ普遍性と、その現代における適用の可能性を探ります。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法の成り立ち

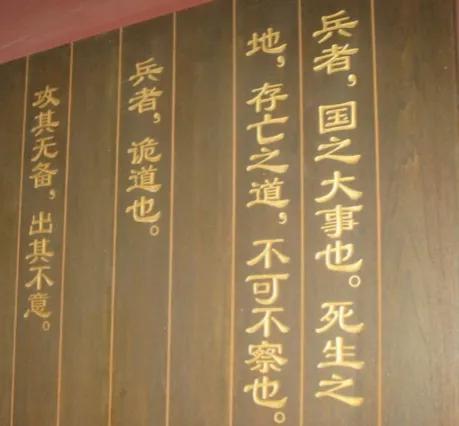

孫子の兵法は、約2500年前に孫武によって著されたと言われています。彼は戦争の理論を体系的にまとめ、その思想は戦闘だけでなく、国家間の関係や企業戦略にも適用されます。そもそも孫子は、多くの戦闘を経験した軍人であり、その実体験に基づく教訓が詰まった書物です。例えば、「戦わずして勝つ」が示すように、真正面から戦うのではなく、敵の意図を見抜き、巧妙に避けることで勝利を収めることを説いています。

孫子の兵法が持つ最大の特長は、戦略を理性的に分析し、敵の状況や自国の状況を見極めることにあります。この考え方は、単に軍事戦略に限らず、ビジネスや人間関係においても非常に重要です。現代に生きる我々も、相手を理解し、自分の立場を明確にすることで、より良い結果を出すことができるでしょう。

また、孫子の兵法には、戦争は「国家の大事」であり、政治や経済とも密接に結びついているという思想も含まれています。このため、孫子の教えは、現代の国際政治や経済の分析にも有効なフレームワークを提供しています。多くのリーダーや学者がこの古典を研究し、現代の複雑な国際情勢に活かそうと試みています。

1.2 戦略思考の重要性

現代のリーダーシップにおいて、戦略的思考は不可欠です。国家間の競争はますます激化しており、国内外の様々な課題を考慮する必要があります。孫子の兵法が強調するように、事前に計画を立て、相手の動きを先読みすることが成功を導く鍵となります。例えば、国際会議や交渉の場において、相手国の文化や戦略を理解することが非常に重要です。

また、戦略的思考は単なる戦争に限らず、ビジネスのシーンでも同様です。企業同士の競争では、市場のトレンドを見極め、ライバルの動きを分析することが求められます。孫子の教えを取り入れ、常に情報を収集し、柔軟に対応する姿勢が、成功を収める秘訣と言えるでしょう。

さらに、戦略的思考は長期的な視点を持つこととも関係しています。短期的に利益を追求するのではなく、持続可能な成長を考慮することで、より安定した経営や国家運営が実現可能です。成長のためには時には忍耐が必要ですが、孫子が教えるように、賢明なリーダーは全体の状況を見極め、最適なタイミングで行動を起こします。

1.3 競争と戦術の基本原則

競争において重要なのは、単に相手を打ち負かすことではありません。孫子の兵法では、勝つための戦術を選択する際、いかにして相手の弱点を突くかがポイントとなります。企業戦士として成功するためには、自社の強みを生かしつつ、他社との差別化を図ることが不可欠です。

例えば、競争が激しい市場では、差別化のための戦略が必須です。製品の品質やサービスの向上、あるいは新たなマーケティング手法を用いることで、競争優位を築くことができます。孫子の教えが早くに示した通り、「敵を知り、自らを知れば、百戦して危うからず」という原則は、競争戦略の根底に置くべき信条です。

この基本原則は、戦術的思考にも通じます。競技スポーツにおいても、競い合うチームが相手の戦術を研究し、自らの戦術を練ることが勝敗を分けることになります。このように、孫子の兵法は現代のビジネスやスポーツにおける競争原則についても深い示唆を与えてくれます。

2. 現代国際関係論の基礎

2.1 国際関係論の主要理論

国際関係論には、リアリズム、リベラリズム、構造主義など、さまざまな理論があります。リアリズムは、国家が自己の利益を追求し、権力を重視する考え方です。軍事力や経済力が重要な要素として捉えられ、国家間の対立が避けられないという前提に立っています。一方で、リベラリズムは、国際協力や国際機関の役割を重視します。この理論によれば、国家同士の経済的つながりや国際法の存在が平和を保つ重要な要素となります。

構造主義は、国家間の関係を社会的構造の中で捉えるアプローチであり、歴史的背景や文化的要因が国際関係に影響を与えるとしています。このように、それぞれの理論は異なる視点から国際関係を分析し、対立や協力のメカニズムを解明しようとしています。

さらに、現代の国際関係論では、非国家主体の重要性も増しています。テロリズムや国際犯罪など、国家だけでは対処できない問題が増えてきています。このような現状においては、孫子の兵法に見られる柔軟な戦略思考がますます求められるようになります。

2.2 国家間の競争と協力

国家間の競争は、現代の国際社会において常に存在していますが、協力の必要性も高まっています。経済的なつながりが強まると、国家はお互いに依存するようになり、協力関係を築くことで共に利益を享受することが可能です。しかし、競争がある限り、協力だけでは課題は解決しないことが多いのも事実です。

国際経済の例を挙げると、貿易摩擦や競争は避けられませんが、同時に各国が経済協力機構を通じて共同の利益を追求することもあります。このように、競争と協力は相反するものではなく、むしろお互いを補完する存在と言えるでしょう。孫子の兵法が強調するように、敵を知り、自らを知ることが、競争の中でも協力を生む鍵になります。

また、国際協力は気候変動やパンデミックなどのグローバルな問題を解決するためにも欠かせません。これらの問題は一国だけでは解決できず、国家間の協力が非常に重要です。孫子の教えを現代に適用するなら、これらの問題に対する柔軟なアプローチが要求されます。

2.3 グローバリゼーションとその影響

グローバリゼーションは、国家間の境界を曖昧にし、経済や文化を一層密接に結びつけています。この現象は、世界中の国々が相互に依存し合うことを意味し、国家間の競争にも新たな次元をもたらしました。情報の流通が容易になり、国家の内外に影響を与える要因が多様化しています。

しかし、グローバリゼーションは同時にリスクも伴います。新型コロナウイルスのパンデミックなどの状況を考えれば、国家間の連携が不可欠であることが見えてきます。一方で、経済的な影響や国内の社会的不安から、反グローバリズムの動きも見受けられます。このように、グローバリゼーションは単なるメリットだけでなく、デメリットも抱えています。

孫子の兵法における戦略的思考が、この課題解決に役立つ可能性は非常に高いです。彼の教えは、相手を理解し、柔軟に対応することの重要性を唱えています。現代においては、グローバリゼーションの進展を利用しつつ、国内外の課題を真摯に受け止めるスタンスが求められるでしょう。

3. 孫子の兵法と現代国際関係

3.1 戦略的思考の適用

孫子の兵法から学ぶ戦略的思考は、現代の国際関係においても非常に有効です。例えば、情報戦やサイバー戦争の時代においては、情報の優位性が勝敗を分ける大きな要因となります。孫子の教えに従い、自国の状況を分析し、敵国の意図や行動を正確に把握することで、有利な立場を築くことができます。

また、現代の国際関係においては、迅速な意思決定が求められます。特に危機的状況においては、孫子の兵法に見られる「戦う前に勝つ」姿勢が必要です。たとえば、国際交渉においても、敵の意図を事前に読み取り、それに基づいて戦略を立てることが重要です。これにより、交渉を有利に進めることができるでしょう。

加えて、現代の国際関係においては、多くの国が外交的手段を通じて問題を解決しようとしています。この点でも、孫子の教えが役立ちます。冷静に情報を分析し、相手の立場を理解することで、より建設的な対話が生まれ、相互理解を深めることができます。

3.2 軍事戦略と外交戦略の相互作用

軍事戦略と外交戦略は、現代の国際関係において密接に関連しています。軍事的な力を知らない国には交渉での優位性を保つことが難しくなるため、国家はそのバランスを取る必要があります。孫子は、「戦を避けることが最良の戦略である」と説き、戦わずして勝つことの重要性を強調しました。

実際、多くの国が軍事的威圧を用いることで外交交渉を有利に進めることがあります。たとえば、アメリカの外交政策はその一例です。軍事力を背景にした強硬姿勢は、相手国に圧力をかける一方で、柔軟な外交戦略を模索することで実現されるバランスの取れたアプローチが見られます。

また、この相互作用は現代の国際紛争でも顕著に表れます。例えば、ロシアとウクライナの緊張関係においては、両国の軍事的動向が外交交渉に大きく影響しています。孫子の教えを考慮すれば、戦略的な柔軟性を保ちつつ、自らの立場を明確にして交渉に臨むことが解決への道と言えるでしょう。

3.3 ケーススタディ:現代の国際紛争

現代の国際紛争を分析する際、例えば中東地域の紛争が挙げられます。ここでは、地域の国家群、テロリズム、国際社会の介入が複雑に絡み合っています。孫子の兵法に基づく戦略的思考が、これらの問題を理解する助けとなります。敵の弱点や自国の強みを分析し、適切な戦略を採用することが求められます。

また、南シナ海の領有権を巡る争いも興味深いケースです。中国、ベトナム、フィリピンなどの国家が対立する中、孫子の兵法にあるように「戦を避ける」ための外交戦略が重要です。国々は互いに情報を収集し、細心の注意を払って協議を行なっています。どの国も軍事的な衝突を望んでいないからこそ、孫子が教えるように戦略を練り直す必要があると言えるのです。

国際連合の活動についても、孫子の教えが生かされています。国際的な枠組みの中で、対話を通じて平和的な解決を目指す姿勢は、孫子が説く戦略的柔軟性に符合しています。このように、様々な国際紛争や国際的な場面において、孫子の兵法は実際の政策決定にも影響を与えています。

4. 孫子の教えが示す現代の課題

4.1 情報戦の重要性

今日の世界において、情報戦は無視できない重要な要素です。孫子の兵法でも「情報は戦の鍵」とされるように、情報の収集と分析が勝敗を分けるとされています。サイバー攻撃やフェイクニュースの蔓延が現代の戦争の新たな形態であり、これは孫子の教えに従った戦略的思考がより一層求められることを示しています。

国家は、相手国の情報を正確に把握するために、様々な手段を講じています。また、自国の情報を隠蔽する必要性もあり、情報戦のバランスが求められます。情報の取り扱いを誤れば、国際情勢に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、慎重な判断が要求されます。

この点において、有効な情報戦略の策定が、国家にとって大きな課題となっています。情報の流通速度が飛躍的に向上した現代社会では、情報戦はますます複雑さを増しており、孫子の教えを現代にどう適用するかが鍵となるでしょう。

4.2 敵を知り、自らを知ることの意義

「敵を知り、自らを知れば、百戦して危うからず」という言葉は、戦略的思考の基本です。現代の国際関係においても、相手国の状況や意図を理解することが重要です。国同士が互いに自国の立場を把握できていなければ、誤解や衝突を生むリスクが高まります。

たとえば、アジア太平洋地域の安全保障において、各国は自国の利益だけでなく、隣国の戦略や動向を考慮しなければなりません。特に大国と周辺国間の力のバランスは複雑で、戦略的な判断が必要です。自国の強みや弱みを把握した上で、相手の意図を読み取ることが、国際舞台での成功を左右します。

この教えは、国家だけでなく、組織や企業においても同様です。競争が激しい市場において、自社の製品やサービスの位置づけを分析し、ライバル企業の動向を把握することで、戦略を最適化することが不可欠です。個人においても、他者との関係を築く上で、この考えは適用できます。

4.3 単独行動と連携のバランス

国際関係において、国家は単独行動と連携のバランスを取る必要があります。孫子の教えを借りるなら、適切な戦略的同盟を結びつつ、自国の独自性を保つことが重要です。このバランスを取ることは、一筋縄ではいかない複雑な課題ですが、成功するためには必須です。

世界がグローバル化する中で、単独で行動することのリスクが増しています。孤立主義に陥ると、自国の利益が損なわれる危険性があります。したがって、他国との連携や協力が必要不可欠です。しかし同時に、他国に過剰に依存することのデメリットも考慮すべきです。自国の立場を守るためには、独自の判断基準が必要です。

例えば、気候変動への対策は国際的な問題であり、各国の協力が必要です。一方で、自国の経済状況や政策を踏まえて、個別の対策を講じることも求められます。このように、国家の利益を守りながら、国際的な協力を推進することが求められます。このバランスを保つことは、現代の国際関係における挑戦です。

5. 孫子の兵法から学ぶ未来の展望

5.1 持続可能な和平のための戦略

孫子の兵法を参考にすると、持続可能な和平を実現するためには、戦略的なアプローチが必要です。和平を築くためには、敵対行為を避け、対話を重視することが重要です。特に、対話を通じて相手の立場や意見を理解する姿勢が、妥協点を見出す鍵となります。

また、紛争解決のための国際的な枠組みの整備も重要です。国際連合などの機関を通じて、各国が協力し合って平和の維持に努めることが求められます。孫子の教えに基づけば、戦争を避けながらも、国際的な協調を重視する姿勢が未来へと繋がります。

さらに、教育や文化交流を通じた相互理解も和平の重要な要素です。異なるバックグラウンドを持つ国々が理解し合うためのプラットフォームを提供することで、共通の基盤を築くことができるでしょう。

5.2 文化交流と国際理解

国際理解を進めるためには、文化交流が欠かせません。異なる文化を理解し、尊重することで、国際的な協力が生まれます。孫子の兵法が強調する「知恵」は、異文化間においても応用可能であり、相手の視点を理解することが国際関係を円滑に進める助けになると言えます。

国際交流プログラムや共同プロジェクトは、国境を越えて人々をつなげる重要な手段です。相手国の文化や価値観を理解することができれば、国際関係の摩擦を減少させる効果があります。特に学生や若者の交流を通じて、未来のリーダーたちが互いに協力する土台を築くことが重要でしょう。

さらに、メディアやテクノロジーの力も重要です。情報の流通が容易になった現代社会では、多様な文化が交錯する時代となっています。その中で、正確な情報を提供し、各国の人々が互いに理解し合う環境を整えることが必要です。

5.3 新たな国際秩序に向けた提言

未来の国際秩序は、孫子の兵法の教えを基にした戦略的アプローチが鍵を握っていると考えられます。地政学的な変動や新たな問題に対処するためには、柔軟性と適応力が求められます。各国がそれぞれの立場を尊重しながら、協力し合うことが新しい国際秩序の形成につながります。

また、国際社会は多国間協力を重視し、共通の目標に向かって努力する姿勢が重要です。例えば、持続可能な開発目標(SDGs)や気候変動への対策など、国際的な課題は各国が協力しなければ達成できません。孫子の兵法に記されたように、相手の意図を理解し、自国の利益を守るためには協力が不可欠です。

終わりに、孫子の兵法が示す戦略的な思考は、現代の国際関係においてもなお関連性を持っています。国際的な課題が山積する中、その教えが私たちに与える示唆は非常に有意義です。私たちは、戦略的な柔軟性を保ちつつ、国際社会の平和と繁栄に向けて力を合わせる必要があります。それこそが、孫子が示した知恵を現代に活かす道であると言えるでしょう。