孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略をまとめた書であり、それに基づく倫理的考察が現代社会にどのように応用されているかを深掘りすることは重要です。この文章では、孫子の兵法の基本概念から始まり、それに含まれる倫理、現代社会への影響、そして日本文化との関わりについて語ります。そして、最終的には孫子の教えが今後どのように社会に役立つのかを考えます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは何か

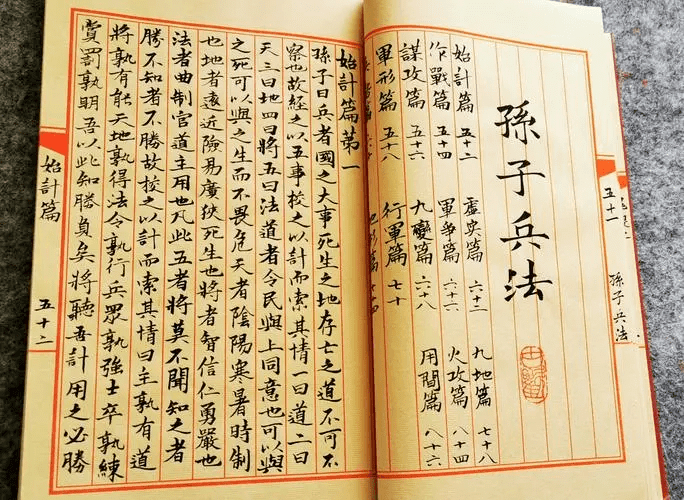

孫子の兵法は、約2,500年前の中国の軍師、孫子によって書かれた兵法書です。具体的には、「戦争は欺くことにあり」といった根源的な教えから始まり、戦闘の準備や情報収集、敵との戦い方までを詳細に説明しています。この書物は単なる戦争のための指南書ではなく、哲学的かつ戦略的な洞察を人々に提供しています。

例えば、孫子は「敵を知り、自らを知れば、百戦しても危うからず」と述べており、これが戦略の重要性を説いています。つまり、戦は単なる力のぶつかり合いではなく、すばやい判断力と適応能力が求められるのです。これは歴史上、数多くの指導者や戦略家に影響を与えてきました。

さらに、孫子の兵法は、時代を超えてビジネス戦略や人間関係の構築においても応用されてきました。そのため、孫子の教えは現代においても価値があるとされています。

1.2 戦略と戦術の違い

戦略と戦術はしばしば混同されますが、孫子の兵法ではこれらの明確な区別がなされています。戦略は「最終目標を達成するための全体的な計画」であり、戦術は「実際に戦いを行う際の具体的な手段や方法」を指します。孫子は、まず戦略を立てることが成功への第一歩であると強調します。

たとえば、企業が新商品を市場に投入する場合、戦略としては「特定のターゲット市場を狙う」といった大まかな方針があります。一方、戦術としては「SNS広告や店舗でのプロモーションを活用する」といった具体的な施策が位置づけられます。これにより、ビジネス界においても孫子の教えが広く受け入れられています。

また、孫子は状況に応じた柔軟な戦略変更の重要性も説いており、これが戦術に直結することを示しています。敵の動きや環境の変化を素早く把握し、戦略を適宜調整する能力は、現代社会でも大いに求められています。

1.3 孫子の兵法の歴史的背景

孫子の兵法が書かれたのは、春秋戦国時代という非常に動乱の時代でした。この時期、中国は多くの国に分かれ、各国は玉石混交の戦略を用いて領土を拡大しようとしました。孫子は、このような状況下において、いかにして敵を打ち負かすかを研究し、豊富な経験から知識を体系化しました。

また、孫子の時代には、「道」「天」「地」といった要素が戦争の成功の鍵となると考えられていました。「道」は指導者と民衆との結びつき、「天」は天気や季節、「地」は地形を指します。これらの要素をうまく組み合わせることで、戦争における勝利が確実になると考えられていたのです。

そのため、孫子の兵法は単なる戦争技術の集大成ではなく、当時の社会、文化、価値観とも深く結びついています。このように、多面的な視点からの戦略的思考は今でも多くの分野に応用され、重要視されています。

2. 孫子の兵法における倫理

2.1 戦争と平和の哲学

孫子の兵法では、戦争と平和の関係に関しても深い考察がなされています。彼は「戦争は避けるべきものであり、勝利を目指すべきである」と述べており、戦争を最後の手段として考えています。つまり、戦争は単なる力の誇示ではなく、相手に勝つための戦略的な行動であると理解されています。

例えば、戦争の前に外交や交渉を通じて平和的解決を試みることが重視されています。これは、戦争によって発生する多くの痛みや損失を避けるための倫理的アプローチです。孫子は「最も良い勝利は、戦わずして勝つことである」とも言っており、戦争回避の重要性が強調されています。

このような視点は、現代の国際関係においても重要です。特に外交の場では、ゼロサムゲームではなくウィンウィンの関係を築くことが求められています。孫子の考え方は、平和の維持にも寄与するものであると言えます。

2.2 倫理的行動の重要性

孫子の兵法では、戦争の正当化や戦闘の際の倫理的行動も大いに考慮されています。戦争においては、無辜の民を傷つけないことや、戦利品や捕虜に対する扱いに関しても、倫理的な配慮が求められます。この考えは、戦争における人道的原則を強化するものであり、現代の戦争倫理とも通じる部分があります。

例えば、戦場における無差別攻撃や民間人の虐待は、倫理的に許されるものではないとされています。孫子は、敵を打ち負かす際には冷静であり、感情に流されることなく戦略的に行動すべきだと教えています。個々の行動が全体の結果に大きな影響を及ぼすため、リーダーや指導者には高い倫理的責任があるとされています。

今日のビジネスや政治においても、倫理的行動の重要性はますます高まっています。企業においては、倫理的に正しい行動がブランドの信頼性を高め、社会的な責任を果たすことにつながります。このように、孫子の教えは単なる軍事戦略にとどまらず、倫理的判断を促進するものとしても重視されています。

2.3 人道的観点からの評価

孫子の兵法は、歴史的な文書であると同時に、倫理や人道的観点からも再評価されています。戦争が避けられない場合でも、兵士や市民、敵対者に対する基本的な人権が尊重されるべきだという考え方は、現代の戦争研究における主要なテーマです。

特に、国際法や国際人道法においては、戦争の際に守るべき基本的なルールが定められています。孫子の教えに従うことで、戦争がもたらす惨劇を最小限に抑えるための指針を得ることができるでしょう。これは、戦争をただの勝ち負けのゲームとして捉えるのではなく、より高い倫理的観点から考える手助けとなります。

また、現代の人道的援助や復興活動を行う際にも、孫子の兵法の思想が活かされる場面が多く見られます。戦争の結果として生じる人道的問題を解決するためには、他者を思いやる心が必要です。孫子は、敵を理解し、傷つけることなく解決を目指す考え方を持っているため、彼の教えが今なお有効であると言えます。

3. 現代における孫子の兵法の意義

3.1 ビジネス戦略における応用

孫子の兵法は、現代のビジネス戦略においても強い影響を与えています。企業が競争社会の中で成功を収めるためには、他者との適切な関係構築や市場分析、戦略的な意思決定が不可欠です。「敵を知り、自らを知る」とは、競合他社の動向を把握し、自社の強みと弱みを理解することを意味します。

たとえば、スタートアップ企業は、新規市場に進出する際に徹底したマーケットリサーチを行います。その目的は、自社の製品やサービスが他社とどう違うのか、消費者にとっての価値は何かを明らかにすることです。孫子の教えに従い、競合の弱点を突きながら必要な戦略を練ることが、ビジネスの成功に繋がるのです。

また、孫子の「勝って兜の緒を締めよ」という教えも、ビジネスにおいて重要です。成果を得た後も、自己満足せず次のステップを考える姿勢が求められます。このように、孫子の教えはビジネスの発展に役立つ戦略的なツールとして位置づけられています。

3.2 国際関係と外交戦略への影響

孫子の兵法は、国際関係や外交においても非常に重要な役割を果たしています。国際的な競争や対立が激化する中で、国々は戦争を避けつつ自国の利益を守るための戦略を模索しています。ここで示されるのは、戦争よりも外交を重視する姿勢です。

実際に、国際的な緊張が高まる中での外交交渉は、孫子の教えに則ったアプローチが必要です。外交は、単なる言葉のやり取りではなく、相手国の意図や立場を理解する能力が鍵となります。交渉の場では、お互いの利益を考えながら合意点を見つけることが必須です。

例えば、北朝鮮との核問題解決に向けた対話が挙げられます。国際社会は、孫子の教えを反映させつつ、武力ではなく外交的解決を模索しているのです。このように、孫子の兵法は現代の国際舞台における重要な指針となっています。

3.3 危機管理とリーダーシップ

現代社会では、危機管理やリーダーシップにおいても孫子の教えが活かされています。企業や組織が危機的状況に直面した際には、冷静な判断力が求められます。孫子の兵法においては、適切な情報収集や分析が重要視されており、これが現代のリーダーに求められる能力となっています。

リーダーは、状況を的確に評価し、未来の予測を立てる力が必要です。特に、危機が発生した際には、その場の雰囲気に流されるのではなく、客観的な情報に基づいた判断が求められます。この点において、孫子の教えはリーダーにとっての羅針盤となるでしょう。

また、リーダーシップにおいては、信頼関係の構築が不可欠です。孫子が語る「戦わずして勝つ」の考え方は、信頼を築くための基盤ともなり得ます。リーダーが組織内外で信頼を獲得することで、メンバーの協力を得やすくなります。このように、危機管理とリーダーシップの分野でも孫子の教えが生かされています。

4. 孫子の兵法と日本の文化

4.1 日本武士道との関連

日本の武士道と孫子の兵法は、多くの共通点を持っています。武士道は、名誉や義理、忠誠心を重んじる日本の武士の倫理観を表しています。この倫理観は、孫子が説く戦争に対する考え方と非常に近いのです。

たとえば、武士は戦いの際、「無駄な殺生は避けるべきだ」と考え、戦争は名誉のために行われるものであると認識していました。これは、孫子が「戦争は避けるべきもの」と述べた哲学と非常に似ています。戦争の結果よりも過程を重視する考え方は、日本の文化に深く根付いています。

また、武士道における忠誠心や名誉の重要性は、孫子の兵法にも反映されています。戦争に勝つためには、自己の信念や倫理に基づいた行動が不可欠であり、これが現代の日本人の価値観にも影響を与えています。

4.2 現代社会における孫子の教えの受容

現代の日本社会において、孫子の教えはビジネスや教育、リーダーシップの場面で受け入れられています。多くのビジネスリーダーや経営者は、孫子の兵法を故郷やビジネスの指針として学び、活用しています。特に「柔軟性」や「変化への適応」が重要視される現代ビジネスにおいて、孫子の思考は非常に役立つものとされています。

教育現場でも、孫子の兵法は思考のトレーニングや人間関係の構築に活用されています。戦略的思考や問題解決能力を育むための教材として取り入れられ、高い評価を受けています。日本の学生たちにとって、孫子の教えは、論理的思考を身につけるための大切な資源となっているのです。

さらに、現代のスポーツ界でも孫子の教えが影響を与えています。戦術の構築やチームワークの強化において、選手たちは孫子の知恵を活用しようとしています。例えば、柔道や剣道においては、相手の動きを読み取る能力と反応力が必要であり、これは孫子の教えにも通じるものです。

4.3 文化的影響とその評価

孫子の兵法は、日本だけでなく、世界中の文化にも影響を与えています。戦略的思考や論理的な判断は、多くの国でのビジネスや軍事において重要な基盤となっており、孫子の教えが広く受け入れられています。

特に、日本においては、伝統的な文化や新しい価値観との融合が進んでおり、孫子の知恵は様々な分野で応用されています。例えば、映画や書籍、アートなどにもその影響が見られます。これにより、孫子の兵法は単なる古典に止まらず、現代文化の一部として生き続けています。

また、国際的なビジネスの場においても、孫子の教えは重要視されています。特に、多様な文化や価値観を持つパートナーとの関係構築において、柔軟な戦略が求められます。孫子の知恵は、国境を越えてビジネスに役立てられています。

5. 結論

5.1 孫子の兵法の未来への可能性

孫子の兵法は、今後も重要な価値を持つと考えられます。特に、ビジネスの競争が激化する中で、戦略的な思考や柔軟性を身につけたリーダーが求められています。孫子の教えは、そのようなリーダーシップを育成するための重要な指針となるでしょう。

さらに、国際的な問題が複雑化する中で、孫子の考え方に基づく外交的アプローチがますます重要になると予想されます。対話を重視し、争いを避ける姿勢は、国際社会における重要な課題であると言えるでしょう。

5.2 倫理的課題と今後の展望

ただし、孫子の兵法を適切に活用するためには、倫理的な課題に直面することもあります。軍事やビジネスにおいて、自らの利益を追求するあまり、他者を犠牲にするような行動は容認されるべきではありません。倫理的判断をしっかりと行うことで、孫子の教えが真に社会に役立つことになります。

そのため、孫子の兵法を学ぶ人々は、歴史的な文脈や倫理的な側面を理解しながら、現代の問題にどう対処していくかを真剣に考えなければなりません。これにより、孫子の教えが未来にも生き続けるのです。

5.3 孫子の教えが日本社会に与える影響

最後に、孫子の教えは日本社会においても多大な影響を与えています。日本のビジネスや文化において、その戦略的思考や倫理観が生かされ、より豊かで持続可能な社会の実現に寄与しているのです。孫子の教えは、ただの古典ではなく、未来を見据えた実用的な知恵として活用され続けることでしょう。

このように、孫子の兵法は歴史を超えて私たちに多くの教訓を与えており、私たちの生活や社会に深く根付いていることを再認識させてくれます。それは、将来においても同様であり、孫子の知恵は未来の世代にとっても重要な参考となることでしょう。

終わりに、孫子の兵法の教えは、単なる軍事的な戦略に限らず、倫理的な思考、人間関係の構築、ビジネス戦略、国際関係に至るまで、多岐にわたる場面で有効に活用できるものであると考えています。今後、より一層多くの人々がその価値を認識し、実生活に活かすことを願っています。