孫子の兵法は、中国古代の戦略書であり、世界中で広く知られています。その影響は軍事戦略にとどまらず、ビジネスや政治などさまざまな分野に及びます。本記事では、孫子の兵法と中国の文化的要素との関連性に焦点を当て、文化の影響がどのように戦略に反映されているのかを探求していきます。

孫子の兵法の概念

1.1 孫子の生涯とその背景

孫子、または孫武として知られる彼は、春秋戦国時代(約紀元前5世紀)に活躍した軍事家です。彼の生涯についての詳細な情報は少ないですが、古代中国の戦争と兵法に関する知識を持つ指導者であったことは確かです。孫子は、周辺国との戦争に従事する中で、その戦闘経験を基に兵法を編纂したとされています。彼の教えは、ただ単に戦争に勝つための戦略だけでなく、リーダーシップや人間関係の管理に関しても重要な教訓を提供します。

孫子の兵法が成立した背景には、当時の不安定な政治情勢と戦争の頻発があります。各国が領土を拡大しようとする中で、勝利を収めるための効果的な戦略が求められたのです。この状況は、当時の文化や価値観に大きな影響を与えており、孫子の兵法はその反映でもあります。

彼が生きていた時代は、儒教や道教の思想が発展していたのも特徴的です。儒教が倫理や道徳に重きを置く一方で、道教は自然との調和や戦略的判断に関する考え方を強調しました。これらの思想は、孫子の兵法の中でも重要な要素となり、彼の戦略理念に色濃く影響を与えています。

1.2 孫子の兵法の基本的な理論

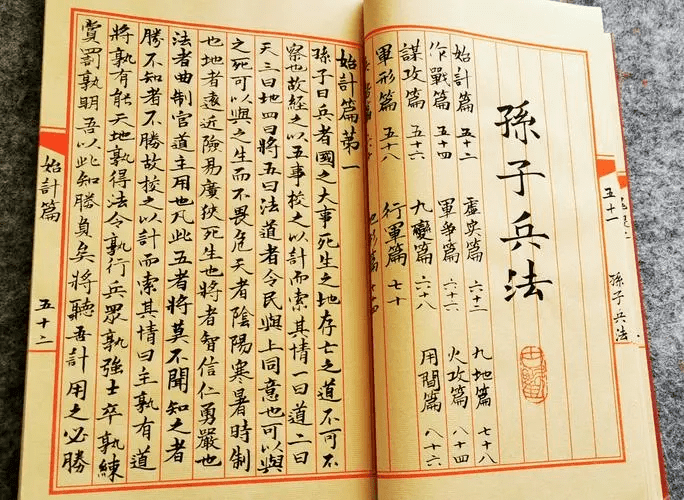

孫子の兵法は、全13篇から成る体系的な戦略書であり、各篇には戦争や兵士の扱い、情報の活用、敵の分析についての教訓が記されています。特に重要なのは、「知己知彼」すなわち、自分を知り敵を知ることの重要性です。これにより、自分の強みや弱みを理解し、敵の弱点を突くことができるとされています。

また、孫子は「戦わずして勝つ」ことの重要性も説いています。これは、無駄な戦闘を避けることが、戦争全体のコストを抑え、リソースを有効に活用できることを示しています。したがって、武力行使は最終手段と位置づけられ、平和な解決策を先に模索する姿勢が強調されています。

このように、孫子の兵法は単なる戦争のマニュアルではなく、戦略的思考の価値を重視したものであり、現代のビジネスや外交戦略においてもその知恵が活かされています。

1.3 孫子の兵法の重要性

孫子の兵法がどのように現代にまで影響を及ぼしているかを考えると、その重要性は一層明白になります。多くの現代のビジネスリーダーや軍事戦略家が、彼の教えを参考にしているのはそのためです。例えば、競争が激しいビジネス領域では、他社との競争に勝ち抜くために戦略的な思考が求められますが、ここで孫子の兵法が大いに役立ちます。

さらに、孫子の兵法における戦略的視点は、他者との関係構築やコミュニケーションの重要性を強調しています。例えば、「情勢を見極めるために情報収集を怠ってはいけない」といった教えは、ビジネスや国際関係においても適用できるものです。このように、彼の教えは時代を超えて色褪せることがありません。

最後に、孫子の兵法は単なる戦略だけでなく、文化的価値を反映した教典でもあります。中国文化が重視する調和や倫理の観点からも、孫子の教えには多くの教訓が詰まっています。このように、孫子の兵法は戦略的な文脈を超え、私たちの生活全般にわたる影響を持つ存在となっているのです。

中国古代文化の影響

2.1 道教と儒教の思想

中国古代の文化は、道教と儒教の二つの主要な思想によって形成されてきました。儒教は主に倫理や社会秩序を重視し、個々の行動が社会全体に与える影響に対して深い関心を持っています。一方で、道教は自然との調和を重視し、流れに身を任せる柔軟な思考を奨励します。この二つの思想は、孫子の兵法にも大きな影響を及ぼしており、彼の戦略的思考に見られる様々な要素に反映されています。

例えば、儒教の教えは「仁」とか「義」といった倫理的な価値観に基づいています。戦争においても、正義を重んじ、無駄な戦いを避けることが強調されます。これは「戦わずして勝つ」といった孫子の理念と一致しており、戦略的判断が道徳的価値観に基づいて行われることを示しています。儒教はリーダーシップにも大きく関連しており、部下を大切にし、適切に指導することが求められます。

これに対して道教の思想は、「無為」や「自然」に関する観念が強いです。戦術的な選択が環境や状況に応じて流動的であるべきで、その場に応じた適切な選択が重要視されます。たとえば、道教的な観点からは、戦争よりも交渉や同盟の構築が優先されるべきであると考えられます。これは孫子における「策略」の重要性を示すものであり、戦時状態ではなく平和的な手段で成果を上げることを示唆しています。

2.2 古代中国の戦争観

古代中国では、戦争は単なる物理的な争いではなく、文化、哲学、倫理に深く根ざしたものでした。孫子の兵法もこのような考え方に基づいており、単に敵を打ち破ることだけが目的ではなく、戦争によって得られる社会的・政治的結果を重視しています。戦争は、国家の存続や発展の手段であると同時に、秩序を再構築する手段とも見なされました。

さらに、戦争は必ずしも外敵との闘争に限られるものではなく、内政や外交にも関わる問題です。たとえば、孫子は敵の動向を理解し、政治的な手段を用いて敵を弱体化させることが可能であると指摘しています。これは、彼の兵法の基本的な理論の一つであり、文化的見地からも非常に重要です。敵に対する理解を深め、彼らの行動を予測することができれば、事前に対策を講じることができ、無駄な戦闘を避けることができます。

このように、古代中国の戦争観は、物理的な戦闘を凌駕した広範な概念であり、孫子の兵法はその哲学を体現しています。勝利の鍵は、力量の拮抗よりも知恵にあるとされ、戦争は心の戦いであるとも言えるでしょう。

2.3 文化的価値観と戦略の関係

文化的価値観は、戦略の形成に直接的な影響を与えます。中国古代文化に見られる「和」を重び、周囲との調和を図る姿勢は、孫子の兵法にも取り入れられています。彼は戦争を最後の手段と位置づけ、可能な限り平和的な解決を追求することが重要だと考えていました。この考え方は、古代中国の価値である「和」を反映しています。

また、文化的価値観はリーダーシップにも影響を与えます。孫子の兵法には、リーダーシップの重要性が強調されており、優れた指導者は部下との信頼関係を築き、チームを鼓舞する能力が求められます。これは特に儒教の影響を受けており、リーダーは部下の幸福を考え、適切な指導を行うことが不可欠です。戦略的な判断とは、リーダーが部下をどう扱うかにも関わっており、文化的価値観が戦略に与える影響は大きいと言えます。

さらに、文化的背景によって戦略の実行方法も変わります。西洋の戦略が直接的で攻撃的であるのに対し、中国の戦略は柔軟性や適応力を重視します。このため、孫子の兵法は状況に応じた戦略的な思考を奨励するものであり、具体的な行動を通じて文化的価値を反映しています。

孫子の兵法と戦略的思考

3.1 戦略的決定のプロセス

孫子の兵法における戦略的思考は、具体的な決定を下す際のプロセスにおいて重要な役割を果たします。まず、「情報の収集」が戦略の第一歩です。敵の状況、自軍の状態、さらには環境要因まで、あらゆる情報を分析し、正確な状況認識を行う必要があります。これに基づいて判断を下すことが、成功へと導く要因となります。

戦略的決定には、常にリスクとリターンの評価が欠かせません。孫子は、戦争のコストや利益を慎重に考慮する必要があると強調しており、無駄な戦闘を避けることが基本です。このため、戦略的な決定は、実行可能性と結果の予測を織り交ぜて行われなければなりません。リーダーには、どのオプションが最も成功の確率が高いかを見極める能力が求められます。

さらに、孫子の兵法は、戦略的決定が柔軟であるべきことも説いています。状況は常に変化するため、最初に立てた戦略が常に適用できるわけではありません。このため、状況に応じた微調整や変更が必要です。戦略は固定的であってはいけなく、流動的に変化するものであると孫子は教えています。

3.2 文化的要素が戦略に与える影響

文化的要素は戦略的思考に深い影響を与えています。文化背景や価値観から生じる基本的な視点が、戦略を決定する際の判断基準となります。孫子は、状況を判断する際に文化的な視点を取り入れることの重要性を強調しており、同じ状況であっても文化が異なれば解釈も異なるという考え方が根底にあります。

例えば、儒教の影響を受けた地域では、倫理や道徳が重要とされ、無駄な対立を避ける方向性が強調されます。これに対し、結果重視の文化では、戦争や衝突を厭わない傾向があります。このため、異なる文化的背景を持つ国々との外交や交渉において、孫子の教えは非常に有益です。

また、文化によってはチームワークや協力を重視する傾向があり、そのため戦略の設計にも共同作業が重要とされます。孫子は、このような文化にも通じる部分があり、戦略策定におけるコミュニケーションの重要性を説いています。文化的な差異を理解し、尊重することが、戦略の成功に繋がるのです。

3.3 孫子の知恵と現代戦略の関連性

現代のビジネス戦略や国際関係において、孫子の兵法の知恵は依然として重要な役割を果たしています。例えば、大手企業が競争市場で勝ち残るためには、競合他社の動向を常に監視し、迅速に立ち回る能力が求められます。この点でも「知己知彼」の原則が活かされます。

また、ビジネスにおけるリーダーシップやチームビルディングに関しても、孫子の教えには多くの示唆があります。優れたリーダーは、部下の強みを見極め、適切に配置することが求められます。これは孫子の言う「戦わずして勝つ」の考え方につながります。競争を避け、協力を促進することで、強力なチームを作り上げることができるのです。

さらに、政治や外交においても孫子の知恵は活用されています。例えば、国と国との関係が緊迫したとき、軍事的な衝突を避けるために、情報戦や心理戦といった戦略が採用されます。孫子の教えは、相手の思考や行動を予測し、冷静に対処するためのガイドラインともなり得ます。このように、孫子の兵法は現代社会においても多岐にわたって応用されているのです。

孫子の兵法と外交戦略

4.1 外交における兵法の応用

外交において、孫子の兵法は非常に重要な役割を果たしています。国際関係の中で、単に武力による制圧を目指すのではなく、多くの場面で平和的な解決や交渉が求められます。孫子の兵法が重視する「戦わずして勝つ」は、まさに外交においての基本的な姿勢です。

外交交渉では、相手国の意図や状況を的確に見抜くことが非常に重要です。情報の収集や分析を怠らず、交渉の際には相手に対する深い理解を持つことが成功の鍵となります。孫子は「真の勝利は兵力にあらず」と述べており、実際、戦闘に至らなくても、大きな成果を得ることができることを指摘しています。

また、国際情勢においては、同盟関係の構築が戦略にとって欠かせません。国と国との間でのパートナーシップを築くことは、結果的に軍事的な衝突を避けるための最良の策とも言えます。孫子の兵法においては、敵を知り、友を知ることが重要視されており、外交面でもこの考え方が適用されています。

4.2 文化的違いが外交に与える影響

国際外交において、文化的違いが与える影響は極めて大きいです。各国の文化が異なれば、価値観や意思決定のプロセスにも大きな違いが見られます。このため、孫子の兵法における「相手を知る」ことの重要性が一層浮き彫りになります。

たとえば、ある国では公式の合意を重視する一方で、別の国では非公式な人間関係や信頼に基づいた交渉が重視されることがあります。こうした違いを理解することができなければ、効果的な交渉やコミュニケーションができず、誤解を招くことにもなりかねません。

また、ビジネスの場においても文化的違いが影響を及ぼします。例えば、ある国では直截的な表現が好まれる一方で、他の国では間接的な表現が重視されることがあります。このような違いを意識し、状況に応じたコミュニケーションを取ることが求められます。文化的要素が戦略にもたらす影響は、孫子の兵法を通じて学び取ることができる重要な点でもあります。

4.3 孫子の教えと現代外交の実践

現代の外交においても、孫子の兵法の知恵が有効に活用されています。外交官や国際関係の専門家は、情報の重要性を強調し、状況を正確に把握しながら交渉を進めます。「知己知彼」を実践することで、相手国との関係を良好に保ち、より良い結果を得るための手立てを講じます。

また、国際問題に関しては、大国と小国の関係や、異なる文化を持つ国同士での交渉が進む中で、柔軟な対応が求められます。孫子は「変化こそが常」と述べている通り、状況に応じた戦略の見直しは欠かせません。そして、この柔軟性こそが、国際社会での成功に繋がるのです。

さらに、孫子の兵法は、現在のグローバルなビジネス環境の中でも適用されています。企業同士の提携や交渉においても、文化や価値観の違いが成果に影響を与えます。このため、孫子が提唱した戦略的な思考は、ビジネス界でも広く受け入れられ、実践されているのです。

文化的要素のまとめと展望

5.1 孫子の兵法から学ぶ文化の意義

孫子の兵法は、中国古代文化に深く根ざしているだけでなく、現代社会においても多様な文化的視点からアプローチが可能です。彼の教えは、戦略的思考やリーダーシップに関する重要な洞察を提供しており、文化が戦略形成に与える影響を考える上で不可欠です。

文化は、私たちの思考や行動に大きな影響を与えるものであり、自己理解の深まりや他者との関係構築においても重要な役割を果たします。孫子の兵法は、そのような文化的背景を考慮した戦略的思考を促し、重要な価値観を洞察する手助けとなります。戦略の背景にある文化的要素を理解することで、より効果的なアプローチが可能となります。

5.2 現代における文化的要素の重要性

現代社会においては、グローバル化の進展に伴い、異なる文化が交錯する場面が増えています。その中で文化的要素の重要性はますます高まり、国際的な交渉やビジネスにおいても文化を理解することが成功の鍵となります。孫子の兵法における戦略的思考は、こうした状況下でも有効に活用できる資源となるでしょう。

また、ビジネスの世界においても、文化を踏まえた戦略的なアプローチが重視されており、社内のコミュニケーションやチームワークにも影響を与えています。異文化間の理解を深めることで、組織としての競争力を高めることができます。このように、孫子の兵法の教えは、現代のさまざまな場面で活用されるべき価値があると言えるでしょう。

5.3 孫子の兵法の未来への影響

孫子の兵法は、未来に向けても進化を続けることでしょう。時代や状況が変わる中で、彼の教えは新たな解釈やアプローチを生む可能性を秘めています。特に、デジタル化やAIの進展に伴い、情報の収集や分析の手法が変化する中で、孫子の戦略的思考はますます関連性を持ってくると考えられます。

また、国際政治やビジネス環境においても、孫子の教えが適用される機会は増加しています。新たな問題や課題に対して、彼の知恵を借りることで、より良い解決策を見出すことが期待されます。このような観点からも、孫子の兵法は単なる歴史的な文献ではなく、現代社会における重要な資源であると位置づけられるでしょう。

終わりに、孫子の兵法は、文化的要素と戦略の関係を考える上で欠かせないものであり、その教えは古代から現代に至るまで、多くの人々に影響を与え続けています。彼の生涯や兵法に触れることで、私たちもまた、より深く文化を理解し、戦略を形成するためのヒントを得ることができるのです。