孫子の兵法は、古代中国の歴史的な文献であり、戦争や戦略、さらには国際関係の理解において重要な役割を果たしてきました。この思想は、現代の国際政治や経済戦争にも多くの影響を与えています。この文章では、孫子の兵法を現代国際関係の観点から探求し、具体的な事例や解釈を交えつつ、その有用性を考察していきます。

1. 孫子の兵法の基礎知識

1.1 孫子の生涯と背景

孫子、または孫武は、中国の春秋戦国時代に生きた人物で、約2500年前に「孫子の兵法」を著したとされています。彼は現在の中国の山東省出身で、当時の国家間の戦争が絶えなかった時代背景の中で生まれ育ちました。孫子の教えは、戦争を単なる武力の衝突ではなく、知恵と計略に基づく戦略的な行為として捉えています。彼の生涯についての詳細は語り継がれていない部分も多いですが、彼が多くの軍の指揮を取ったことは明らかです。

孫子の生涯は、外交や軍事戦略を学び、実行に移すことで知られています。特に、「孫子の兵法」を通して、戦争を避けつつ勝利を得る方法論を築きました。彼の教えは、敵を理解し、自己の強みを生かすことの重要性を説いており、この思想は現代においても重要な洞察を提供しています。孫子の哲学は、単に戦争だけにとどまらず、ビジネスや人間関係においても応用されています。

1.2 兵法の基本原則

「孫子の兵法」には、数多くの基本原則が含まれています。最も有名なものの一つは、「戦わずして勝つ」という考え方です。これは、あらゆる戦争を避けるべきであり、敵を弱体化させることが重要だと教えています。具体的には、情報を把握し、敵の行動を予測し、自国の利点を最大限に活かす策略を考えることが不可欠です。戦争は究極的な手段であり、できるだけ避けるべきだという考え方は、現代の外交問題にも適用可能です。

また、孫子は「敵を知り、自分を知れば、百戦危うからず」とも述べています。これは自己分析と相手分析の重要性を強調しています。自己の強みと弱みを理解することで、敵に対して有利な状況を作り出せるというわけです。この原則は、ビジネスの競争においても非常に重要で、マーケットでの成功を収めるためには市場の動向と自社の位置付けを的確に把握する必要があります。

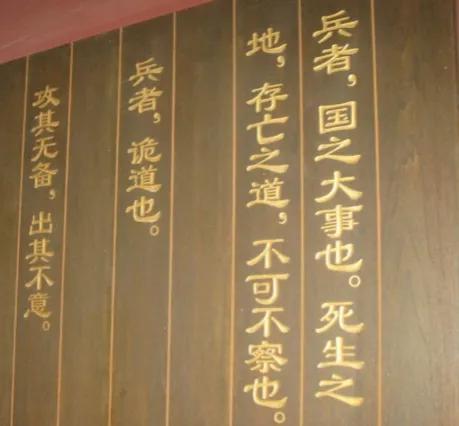

1.3 孫子の兵法の主要な著作とその影響

「孫子の兵法」は、全13篇から成り立っています。それぞれの篇は異なるテーマを探求しており、例えば「計篇」では戦略的な計画の重要性が、「作戦篇」では物資の管理と資源の最適化が論じられています。このように、孫子の兵法は多面的な視点から戦争の本質を考察しており、その影響は時代を超えて広がっています。

孫子の兵法は、東アジアだけでなく、世界中に影響を与えてきました。近代においても、特に西洋の軍事戦略やビジネスにおいてその教えは応用されています。米国の起業家であるナポレオン・ヒルや、著名な経営者たちが孫子の教えを取り入れることで、競争に勝つための有力な武器としています。このような現代的な解釈は、国際関係のみならず日常のビジネス戦略においても価値あるものとなっています。

2. 現代の国際関係の枠組み

2.1 国際関係の概念と定義

国際関係とは、国家間や国際機関、自非政府組織などの間で交わされる政治、経済、文化的な関係の総称です。この関係は、国家同士の利害が入り組んだ非常に複雑なものであり、時には緊張が生じ、時には協力へと進展します。国際関係を理解するためには、近代の歴史的背景を知ることが欠かせません。

例えば、第一次世界大戦や第二次世界大戦を契機に国際関係は急激に変化しました。戦後の国際秩序は、米国とソ連を中心とする冷戦によって左右され、国家の力関係が新たな次元を迎えました。この冷戦構造の中で、国際関係は単なる対立だけでなく、さまざまな形態の同盟形成や国際機関の設立へと向かいました。

現代においては、国際関係はますますグローバル化が進んでおり、国家の枠を超えた新しい課題に直面しています。気候変動やテロリズム、サイバーセキュリティの問題などが存在し、これらは国家間の協力が不可欠であることを示しています。国際関係の理論もそれに応じて進化しており、様々な視点から問題を分析する方法が模索されています。

2.2 近代国際社会の形成

近代国際社会は、17世紀のウェストファリア条約を契機に形成されました。この条約により、主権国家という基本単位が確立され、各国は互いに独立しながら相互作用を持つようになりました。こうした主権国家の原則は、国際関係の土台を成しており、今日まで続いています。

しかし、20世紀に入ると、国家間の力関係が大きく変化しました。特に、冷戦時代には米ソ対立が国際政治の中心となり、各国はイデオロギーや軍事力の対立に巻き込まれていきました。この時代、国際機関も多く設立され、国際協調の重要性が認識されていきました。国連の設立やNATOの形成、その後のEUの成立などは、これらの流れの一部として位置づけられます。

現在では、アジアやアフリカなど新興国の影響力が増し、国際社会の構造はさらに多様化しています。これにより、伝統的な大国中心の国際関係から、より多 πλευ的で複雑なネットワークに進化しています。この変化の中で、孫子の兵法の教えがどのように現代の外交や国際関係に影響を与えているのか、探求することが重要です。

2.3 地政学的視点から見た国際関係

国際関係を理解する際に、地政学は非常に重要な要素です。地理的要因が国家の行動に影響を与える様子は、古代から現代に至るまで変わりないことが多いです。ある場所における資源や戦略的価値は、国際政治における力学を左右します。

例えば、中東地域は石油資源の豊富さから、多くの国が利益を求めて関与しており、これが地域の不安定さを助長しています。一方、アジア太平洋地域は、経済成長が著しく、多くの国々が軍事的及び経済的な影響を強めています。この地域における米中対立は、常に国際関係を複雑にしています。

さらに、地政学的視点からは、地理に基づく戦略が重要視されます。多くの国が海洋権益を巡って対立しているのは、地理的利点を活かそうとする結果です。孫子の兵法に見られるような、地理的要因に基づく戦略は、現代においても依然として有効とされており、国際関係の分析において重要な視点を提供しています。

3. 孫子の兵法の現代的解釈

3.1 戦略的思考の重要性

孫子の兵法が現代において注目される理由の一つは、戦略的思考の重要性です。今日の国際情勢は、予測困難な変化が頻繁に見られ、単純な武力による解決だけでは対応できません。そのため、戦争を避け、情報を駆使して敵を圧倒する孫子の教えは、現代のリーダーにとって重要な指針となっています。

実際には、企業の競争や国家間の交渉、さらに国際問題の解決においても、戦略的思考は不可欠です。企業が新規市場を開拓する際や、外交において国益を守るためには、相手の反応を予測し、先手を打つことが求められます。孫子の教えが現代にも生きている証拠と言えるでしょう。

3.2 情報戦と心理戦の側面

孫子は、戦において情報の重要性を強調しました。「全ての戦いは情報から始まる」という彼の教えは、現代に生きる私たちにとっても重要です。特に、SNSやインターネットが発展した今日では、情報戦や心理戦がより巧妙に行われています。静かなる戦争とも言えるこの情報戦は、敵国だけでなく自国の市民に対しても影響を与える力があります。

例えば、最近の選挙戦やマーケティング戦略では、SNSを利用した情報操作や心理的アプローチが重要視されています。相手の感情や判断に働きかけることで、支持を得たり、競争を有利に進めたりする技術は、まさに孫子の兵法に通じるものです。このような側面からも、孫子の教えは現代でも重要な教訓を与えています。

3.3 現代のリーダーシップと孫子の教え

孫子の兵法は、リーダーシップのスキルを高めるための貴重な資源となります。現代のリーダーには、戦略的なビジョンを持ち、人々をまとめる能力が求められます。孫子が重視した「知恵」と「判断力」は、現代のリーダーにも必要不可欠です。

例えば、企業のCEOや国家の首脳が直面するさまざまな意思決定は、複雑な状況や予測の難しい将来の影響を考慮しなければなりません。その際、孫子の教えに基づく柔軟な思考や、敵や市場の動向を的確に把握することが求められます。このように、孫子の兵法は現代のリーダーシップに新しい洞察を与えることができるのです。

4. 孫子の兵法を用いた現代の外交戦略

4.1 孫子の原則に基づく外交の実例

孫子の兵法は、現代の外交戦略にも多くの実例が存在します。例えば、アメリカと北朝鮮の交渉において、アメリカ側は相手の戦略を理解し、抑制的な姿勢を取りながらも、圧力をかけることで相手の行動を誘導しようとしました。この戦略は、まさに孫子が説く「敵を知り、自己を知る」という原則に基づいています。

また、経済戦争においても孫子の原則は活用されています。特に貿易摩擦の中で、関税の引き上げや貿易制限を通じて敵対する相手の経済状況を悪化させ、自国の優位性を確立しようとする手法は、孫子の教えを元にしたものと言えます。

4.2 経済戦争と孫子の教え

経済戦争は、現代の国際関係において非常に重要な要素です。国々が資源を確保し、経済的優位性を求める中で、経済戦争の手法が多様化しています。孫子の兵法における「戦わずして勝つ」という思想は、これに強く関連しています。

例えば、地政学的に重要な資源を持つ国に対して、経済的圧力をかけつつ、同時に外交的交渉を行い、相手の譲歩を引き出す手法が取られています。このように、戦争の手段が武力から経済支配へと変化していることは、孫子の教えが現代においてもダイレクトに応用されることを示しています。

4.3 同盟と競争における戦略的アプローチ

国際関係における同盟や競争を考える上でも、孫子の兵法は非常に有用な指針を提供します。多くの国が同盟を組み、競争を繰り広げる現代では、敵だけでなく友好国との関係も考慮に入れる必要があります。孫子の兵法は、この微妙なバランスを理解し、戦略的に対応することの重要性を教えています。

例えば、 NATOのような軍事同盟は、国際的な平和と安全を維持するために重要な役割を果たしていますが、その中でも意見の相違や力のバランスが常に存在します。このような状況では、孫子の言葉のように、各国が自己の国益を守りつつ、他国との協力を模索することが不可欠です。

5. 日本と中国の関係における孫子の兵法の影響

5.1 歴史的背景と文化的影響

日本と中国の関係は、長い歴史の中でさまざまな変遷を経てきました。古代からの文化的交流や貿易は両国に共通の影響を与え、特に中国の思想や技術が日本に伝わったことは画期的でした。しかし、歴史的には戦争や対立も多く、近代においても政治的な緊張が続いています。

このような背景の中で、孫子の兵法は両国の関係に多くの影響を与えています。日本の戦国時代にも、孫子の教えが武将たちによって取り入れられ、多くの戦略的決断に影響を与えました。こうした文化的影響を理解することは、国際関係を折り合いを持って進める上で非常に重要です。

5.2 現代の日中関係における戦略の適用

現在においても、日中関係は複雑な状況にあります。経済的な相互依存が進む一方で、領土問題や歴史認識を巡る対立も存在しています。このような状況の中で、孫子の兵法は戦略的思考の基盤となり、双方の国が互いに利益を得る方法を模索する手段として有効です。

具体的には、経済協力や文化交流を通じて敵対的な感情を和らげることが、孫子の教えに則った戦略となり得ます。既存の問題を冷静に分析し、両国が共通の利益を求めることが、持続可能な関係の構築には欠かせません。

5.3 将来の展望と課題

日本と中国の関係は、一見すると困難に見えますが、将来的には協力の余地も残されています。この関係をより良いものにするためには、双方が互いの文化や歴史に対する理解を深める必要があります。孫子の兵法が示すように、敵対から協力へと転換することで、新しい段階の国際関係を築くことが可能です。

ただし、得ようとする成果には時間がかかることもあるため、忍耐強く働きかける姿勢が求められます。このような未来に向けた展望を持つことは、両国にとって非常に重要です。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の意義

孫子の兵法が持つ意義は、単に戦争に関わる限られた範囲ではなく、広く戦略的思考を養うための重要な指針を提供することにあります。歴史的な深みを持つこの教えは、現代の複雑な国際関係やビジネスの場でも有用です。自分自身や相手を理解し、効果的に行動することが、成功へとつながるのです。

6.2 現代社会における適用可能性

現代社会において、孫子の兵法はあらゆる分野で応用されています。ビジネスの競争、外交交渉、さらには日常生活においても、戦略的思考が求められます。この教えを活用することで、より良い判断を下し、成功を収めるための伯仲した計算が可能になるでしょう。

6.3 国際関係における持続可能な平和のために

最終的に、孫子の兵法がもたらす最大の価値は、持続可能な平和のための枠組みを提供することにあります。武力によらず、知恵と戦略を持って和平を築くことは、孫子の教えが重要な役割を果たすところです。この原則を採用することで、現代の国際社会においても持続可能な関係を築く道筋が見えてくるのです。

終わりに、孫子の兵法はただの古典に留まらず、現代の希望や指針を与えるものです。時の試練に耐え、変わることなく人々を魅了するその教えは、今後も私たちの道を照らし続けることでしょう。