孫子の兵法とチームワークは、異なる時代や文化においても変わらず重要なテーマです。孫子の教えには、戦争の戦略と同様に、ビジネスやスポーツにおけるチームワーク向上のための知恵が詰まっています。彼の教えを学ぶことで、個人だけでなく、チーム全体がよりよい結果を出すための指針を得ることができるのです。この文章では、孫子の兵法がどのようにチームワークに貢献するのか、具体的な実例とともに探っていきます。

1. 孫子の兵法とは

1.1 孫子の生涯とその影響

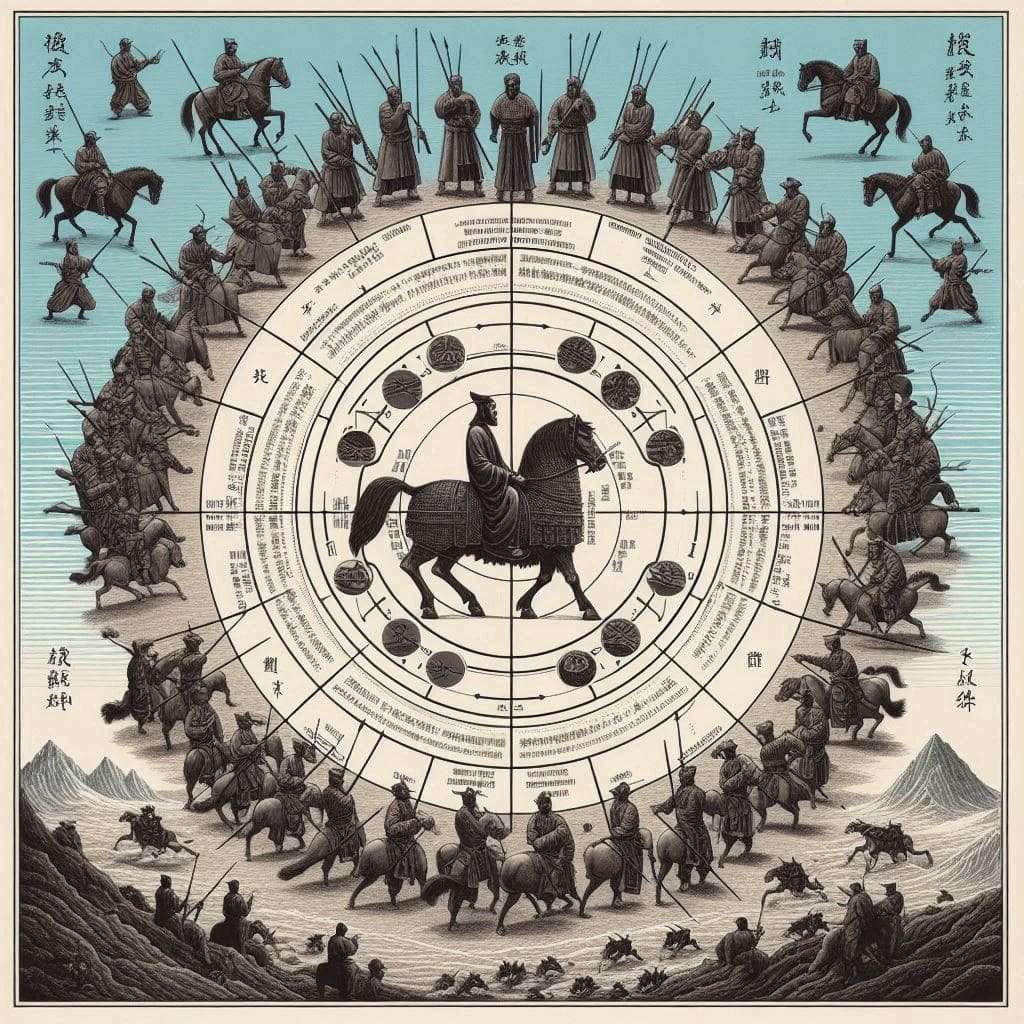

孫子(Sun Tzu)は、紀元前6世紀ごろに中国で生まれたとされる軍事戦略家であり、彼の名著『孫子の兵法』は、古代から現代に至るまで多くの人々に影響を与えてきました。孫子自身は、戦争と戦略に関する深い洞察を持ち、戦略家としてだけでなく、政治家、リーダーとしても名を馳せていました。彼の教えは、戦争の原則のみならず、ビジネスや日常生活にも応用されています。

彼の影響は日本にも及び、江戸時代より多くの武士や商人が孫子の兵法を学び、実践していました。現代のビジネスシーンでも、戦略的思考や競争分析に活用されており、成功するための基盤としての役割を果たしています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法は、戦争における戦略や戦術を扱った書物であり、その中では「知己知彼、百戦不殆」という言葉が有名です。この言葉は、自分自身のことを理解し、敵を理解することができれば、どんな戦いでも危険を避けることができるという教えです。要するに、成功するためには準備が不可欠であり、敵や状況を理解することで、より有利な状況を作り出すことができるということなのです。

また、孫子は戦争の基本原則として、力を温存し、時を見計らって行動することの重要性を説いています。無駄な戦いを避けることで、有限な資源を最大限に活用することができるという考えは、現代のビジネスにも通じるものがあります。

1.3 孫子の兵法の現代への応用

現代においては、孫子の兵法はビジネスマネジメントやマーケティング戦略、さらにはリーダーシップ論に至るまで幅広く応用されています。企業は競争環境を分析し、どのように市場で勝ち抜くかを考える際、孫子の教えを参考にしています。特に、競争相手の動向を見極め、適切なタイミングで行動することの重要性が強調されています。

また、プロジェクトマネジメントにおいても、孫子の考え方が活かされています。プロジェクトチームが成功するためには、各メンバーが自分の役割を理解し、情報を共有しながら連携することが不可欠です。これはまさに孫子が説いた「調和と連携」に基づくものであり、実際に多くの成功事例があるのです。

2. チームワークの重要性

2.1 チームワークとは何か

チームワークとは、複数の人間が各々の役割を果たしながら協力し、共通の目的に向かって努力するプロセスを指します。個々の能力やスキルが集結し、相互に補完し合うことで、より大きな成果を生み出すことが可能です。チームワークの重要性は、さまざまな分野で強調されており、特にビジネスにおいては競争力を保つ上で不可欠な要素となります。

例えば、ある企業が新製品を開発する場合、市場調査、研究開発、製造、マーケティング、売上管理など、多くの部門が連携しなければ成功は見込めません。このように、異なる専門知識を持つメンバーが協働することで、全体としての質が向上し、より効果的な成果を得られるのです。良好なチームワークは、創造性やイノベーションの源泉ともなり得るのです。

2.2 ビジネスにおけるチームワークの価値

ビジネス環境では、チームワークが企業のパフォーマンスを大きく左右します。有名な企業、例えばGoogleやAppleは、フラットな組織構造を採用しており、オープンなコミュニケーションを重視しています。このような企業文化は、メンバーが自由に意見を交換し、チームとしての総合力を発揮する場を提供します。

また、チームワークが優れている企業は、従業員の満足度も高い傾向があります。メンバーが互いに信頼し合い、協力し合うことで、生産性が向上し、さらには離職率が低下するというデータもあります。そのため、企業はチームワークを促進するための施策を強化し、メンバーの成長を支援する環境を整えることが重要です。

2.3 成功するチームの特徴

成功するチームにはいくつかの共通点があります。まず第一に、明確な目標設定があります。メンバー全員が同じ方向に向かって努力するためには、共通の目標が欠かせません。また、役割分担がしっかりとしており、各メンバーが自分の役割を理解し、責任を果たすことで、チーム全体の機能が向上します。

次に、よいコミュニケーションが不可欠です。情報がよく共有され、お互いの意見や考えを尊重することで、より深い理解や共感が生まれます。最後に、相互信頼の関係が構築されていることが重要です。メンバーが安心して発言できる環境が整っていると、チームはより強固なものとなります。

3. 孫子の教えに基づくチームワークの原則

3.1 調和と連携

孫子は「調和と連携」を非常に重視しました。これは、組織内での情報の流れやコミュニケーションが円滑であることを意味します。観点を共有し、同じ目的に向かって協力することができれば、個々のスキルを最大限に活かすことが可能です。多くの成功した企業は、この調和と連携を重視しており、メンバーの意見や視点を尊重しています。

具体的な事例として、ある企業が新たな製品を開発する際に、全ての部門が定期的に集まり、進捗状況を共有し、課題を話し合う独自のワークショップを開催していることがあります。このような取り組みは、メンバー間の絆を深め、粘り強いチームワークを築く助けになります。

3.2 情報の共有と戦略的意思決定

孫子の教えでは、情報の収集と分析が勝利の鍵であるとされています。チームワークにおいても、情報が確実に共有されることが成功の要因となります。チーム全員が適切な情報を持っていることで、戦略的な意思決定が可能となり、全員が意見を出し合うことによって、より優れた結果を導き出すことができます。

たとえば、マーケティングチームが市場調査の結果を製品開発チームと共有することで、より市場ニーズに合った製品を作り上げることができます。逆に、情報が共有されていないと、誤った方向に進んでしまうリスクが高まります。情報の透明性が高いほど、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

3.3 役割分担と相互信頼

成功するチームは、それぞれのメンバーが自身の役割を理解し、貢献していることを大切にします。孫子の教えに基づき、役割分担を明確にすることで、チーム全体の効率が高まります。また、役割を果たすメンバー同士の相互信頼があれば、欠けている部分を補い合うことができ、困難な状況でも乗り越えやすくなります。

たとえば、映画制作チームでは、監督、脚本家、カメラマン、編集者など、各メンバーが異なる役割を担っており、それぞれの専門性が生かされています。お互いの信頼があれば、クリエイティブな意見交換ができ、より素晴らしい作品を生み出すことができるのです。

4. 成功したチームワークの実例

4.1 中国の企業の成功例

中国の企業において、チームワークが成功をもたらした興味深い例があります。たとえば、Huawei(ファーウェイ)は、チームの調和を重視した企業文化を持っています。ファーウェイでは、従業員が自由に意見を共有し、各部門が緊密に協力して製品の開発を行っています。その結果、世界的に評価される高品質な製品を提供することができています。

このように、企業全体が目指す共通のビジョンに向かってメンバーが協力することで、競争力を高めています。また、社内では定期的にチームビルディングのイベントが行われ、メンバー同士の関係を強化するための取り組みも行われています。

4.2 国内企業における成功事例

日本国内の企業でも、チームワークの重要性が高く評価されています。例えば、大手自動車メーカーのトヨタは、「トヨタ生産方式(TPS)」として知られる効率的な生産モデルを導入しています。このモデルでは、部門間の連携やメンバー全員の参加を重視し、改善活動が行われています。

トヨタでは、現場のメンバーが常に意見を出し合い、生産プロセスの最適化を図っています。これにより、品質向上とコスト削減を同時に達成し、世界的な競争力を持つ企業へと成長したのです。この成功事例は、孫子の教えを再確認する良い例であり、調和と連携の重要性を体現しています。

4.3 スポーツチームの協働の成果

スポーツの世界でも、チームワークが成功を左右します。たとえば、日本のサッカーチームが国際大会で優勝する際、選手同士の信頼関係や連携が不可欠です。選手たちは、日々の練習や試合を通じて、お互いのパフォーマンスを理解し、助け合うことで高めていきます。

有名な事例として、日本女子サッカーチームが掲げた「なでしこジャパン」は、メンバー同士の強い絆が優勝の要因とされています。彼女たちは互いのキャラクターを尊重し、意見を出し合いながらチームを作り上げました。このようなチームワークが、実際に世界的な舞台での成果に繋がったのです。

5. 孫子の教えから学ぶチームワークの改善点

5.1 確立すべきルールと価値観

孫子の教えに基づくチームワークの改善点の一つは、明確なルールと価値観を設けることです。チームメンバー全員が従うべきルールを明確に定め、それに基づいて行動することが必要です。これにより、個々の行動がチーム全体に与える影響を理解しやすくなります。

また、価値観を共有することで、チームメンバー同士の信頼関係を築くことができます。例えば、透明性や誠実さを重視することで、メンバーは安心して意見を述べたり行動したりすることができます。このような環境が整うことで、協力と共感が深まり、強固なチームが形成されるのです。

5.2 リーダーシップの役割

リーダーシップの役割も、孫子の教えから学ぶ重要なポイントです。リーダーは、メンバーの意見を聞き、それを尊重する姿勢が求められます。また、適切なタイミングでの指示やサポートが、チーム全体の士気を高める重要な要素です。

リーダーシップは、単に指示を出すだけでなく、メンバーを鼓舞し、やる気を引き出すことが求められます。成功したチームのリーダーは、成果を共有し、メンバー間の連携を促進することで、チームワークの質を高めています。これにより、各メンバーが自分の役割に誇りを持つようになり、全体としてのパフォーマンスが向上します。

5.3 持続可能なチーム文化の形成

孫子の教えを基に持続可能なチーム文化を形成することが、長期的な成功には不可欠です。チームが直面する課題や変化に柔軟に対応するためには、持続的な成長を支えるための文化が必要です。これは、メンバー間の信頼と協力の上に築かれます。

企業やチームは、これを実現するための具体的な取り組みを行う必要があります。例えば、定期的にフィードバックの場を設けたり、成功を祝うイベントを開催することで、チームの一体感を高めることが可能です。こうした活動が、持続可能なチーム文化の醸成に繋がり、長期的に高いパフォーマンスを維持することができます。

6. 結論

6.1 孫子の教えとチームワークの再確認

孫子の教えは、現代のチームワークにおいても非常に価値のある指針です。彼が提唱した戦略や原則は、ビジネスやスポーツ、さらには日常生活においても活かされています。特に、調和と連携、情報の共有、役割分担といったチームの基本的な要素は、孫子の教えと直結しています。

私たちは、孫子の教えを通じて、チームの重要性やその具体的な構築方法を再確認することができます。成功するチームは、単なる人々の集まりではなく、相互信頼と協力の下に機能する集団です。

6.2 今後のチームワークの展望

今後のチームワークは、ますます重要性を増すことでしょう。DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、リモートワークやフレキシブルな働き方が一般化しています。この環境下でも、チームとしての協力や調和を維持するためには、孫子の教えが示す原則を再度見直すことが必須です。

新しい働き方が当たり前になる中で、チームが直面する課題も多様化していくでしょう。それに適応できる柔軟性や戦略的思考、また、情報の迅速な共有が求められます。チームがこのような変化に対応する能力が、今後の成功に繋がります。

6.3 日本における孫子の教えの意義

日本においても、孫子の教えは依然として多くの人々に影響を与えています。ビジネスにおける戦略的思考やチームワークの重要性が叫ばれる現代において、孫子の教えは現実社会で有効に活用することができる貴重な知恵です。

もちろん、古代の教えを現代にそのまま当てはめるのは簡単ではありませんが、彼の基本原則を柔軟に解釈し、自分たちの状況に応じて適用することで、私たちも豊かなチームワークを実現できるはずです。「調和と連携」を重視し、情報を共有し、相互信頼を築くことで、より多くの成功を手に入れられるのではないでしょうか。

このように、孫子の教えは震災や様々な危機を乗り越えるための知恵として、今後も私たちにとって大切な指針であり続けるでしょう。