孫子の兵法は、古代中国の戦略思想の中でも特に重要な位置を占める著作です。その教えは、単なる戦争のための戦略にとどまらず、今日の国際関係や政治、経済にも多大な影響を与えています。この文章では、孫子の兵法の基本概念から始まり、国際関係における影響、ハイブリッド戦争における応用、そして未来の国際関係における可能性について詳しく探っていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子とは誰か

孫子(そんし)は、紀元前5世紀頃に生まれた中国の軍事戦略家であり、彼の著書『孫子の兵法』は、世界の戦略思想に多大な影響を与えてきました。彼は、実戦経験に基づく知識をもとに、効果的な戦術や戦略を体系化しました。孫子は戦争の目的は勝利にあり、そのためには敵を知り、自身を知ることが最も重要であると説いています。

孫子的な考え方は、当時の中国社会における戦争の概念を根本的に変えました。彼は無駄な戦闘を避けることの重要性を強調し、戦争を最後の手段とする姿勢を持っていました。これは、単なる物理的な勝利だけでなく、敵の意識や心理にまで影響を与える戦略の重要性を示しています。

孫子の教えは、戦争だけでなく、人生やビジネスといったさまざまな領域にも応用可能です。そのため、彼の名前は今もなお広く知られ、さまざまな分野でのリーダーや戦略家に影響を与え続けています。

1.2 兵法の重要な教え

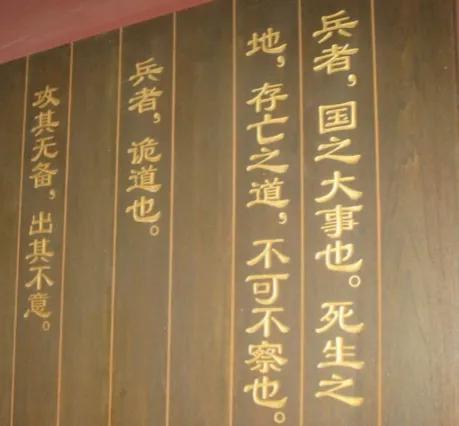

『孫子の兵法』は、兵法に関する具体的な教えを数多く含んでいます。その中でも特に重要なのが、「勝てる戦いだけをする」という考え方です。戦争にはリスクがつきものですが、勝算が立たない戦いには挑むべきではないと述べています。また「戦わずして勝つ」という言葉も有名で、これは敵を圧倒することで実際には戦わずに勝利することの方が重要であるという意味です。

さらに、孫子は「形」「勢」「道」など、戦略的な要素を提唱しています。形とは部隊の配置や作戦、勢は戦況の流れや勢い、そして道は軍の目的や士気を指します。これらの要素を理解し、適切に利用することで、優位に立つことができるとしています。これらの教えは、現代のビジネスや政治においても数多く応用されています。

また、孫子は情報の重要性を強調しています。「敵を知り己を知れば百戦して危うからず」という言葉は、敵の状況を把握することの重要さを示しています。この考えは、情報戦略の基礎として現代の国際関係においても不可欠な要素となっています。

1.3 戦略と戦術の違い

戦略と戦術はしばしば混同されることがありますが、孫子の教えでは明確に区別されています。戦略は長期的な視点から見た大局的な計画を指し、戦術はその計画を実行するための具体的な手法や手段です。例えば、戦争全体の勝利を目的とした大きな計画が戦略であり、敵の部隊を柔軟に揺さぶるために用いる個々の戦闘方法が戦術です。

この区別は国際関係においても重要です。国と国との政治的な関係を築く際には、長期的な戦略を立てる必要がありますが、その一環として短期的な行動や交渉が求められます。例えば、ある国が他国との関係を改善するための戦略を立て、その中で具体的な交渉やサミットを通じて関係を深化させるというプロセスがそれに該当します。

さらに、戦略と戦術は相互に補完し合う関係にあります。戦略が有効であれば、戦術の選択肢も広がります。逆に、戦術が整わなければ、戦略がいくら優れていてもその効果を最大限に発揮することはできません。孫子の兵法におけるこの考え方は、今日の国際関係やビジネスの戦略においても非常に役立つ洞察を提供しています。

2. 孫子の兵法と国際関係

2.1 国際関係の定義

国際関係とは、国家間や国際組織との間における相互作用や関係を指します。これには政治、経済、文化、社会など多面的な要素が含まれます。特に、国家間の力のバランスや利害の調整は、国際関係の中でも重要なテーマとなります。国際関係は、単なる軍事的対立に限らず、貿易や外交、文化交流なども含んでいます。

孫子の兵法が国際関係において重要である理由は、彼の教えがこのような多岐にわたる要素を考慮した戦略的な思考を促進する点にあります。例えば、経済的な利益を追求する際には、相手国の動向を分析し、適切なアプローチを選ぶことが求められます。このようなアプローチこそが、孫子の教える「敵を知り己を知る」姿勢に通じるものです。

国際関係は常に変化し、目まぐるしい展開が求められるため、孫子の兵法の教えは今日の国際政治においてもなお relevant(関連性が高い)です。特に、利益を共有することや対立を避けるための戦略は、孫子の教えから多くを学ぶことができます。

2.2 孫子の兵法がどのように国際関係に影響を与えるか

孫子の兵法が国際関係に与える影響は、戦略的思考の枠組みを提供する点にあります。たとえば、国際的な紛争を解決するために、対話や交渉を通じて相手国の意図や利益を理解することが求められます。これこそが、「敵を知る」ことに基づくアプローチであり、誤解や対立を未然に防ぐための手段でもあります。

また、孫子の教えは、リーダーシップや外交にも応用可能です。適切な戦略を選択し、チームや国家の目的に向けて一貫性のある行動をとることが重要です。例えば、国際機関での交渉においては、孫子の原則を念頭に置きながら、相手の動きを読んで適切なタイミングで意見を表明することが求められます。

さらに、孫子の兵法は情報戦略の重要性を強調しています。事前の情報分析や状況判断が国際関係において勝利を収める鍵となるため、適切な情報を入手し、分析する能力が求められます。現代の国際情報ネットワークの発展により、国家は迅速かつ正確な情報を求めることができますが、その背後には孫子の教えがあることを忘れてはなりません。

2.3 現代の外交における応用例

現代の外交において、孫子の兵法が実際にどのように応用されているかを考えると、さまざまな具体例が浮かび上がります。たとえば、国家間の貿易交渉において、孫子の教えが戦略的に用いられることがあります。交渉の過程で、相手国の意図や弱点を見極め、自国にとって有利な条件を引き出すための戦術的アプローチが重要です。

また、外交政策としては、敵対的な状況を避けつつ、協調を図る姿勢が求められます。例えば、最近の環境問題や国際的なテロ対策においては、各国が協力し合うことが必要とされています。このプロセスにおいて孫子の王道的アプローチが効果を発揮するのです。つまり、共通の目標に向かって協力しながら、同時に自国の利益を守るというバランスが不可欠です。

さらに、テクノロジーの進展が外交の新たな形を生み出しています。情報技術を駆使したサイバー外交やインターネットを通じた情報戦略が増えました。こうした新たな局面でも、孫子の兵法は「形」や「勢」に基づいた戦略的思考を要求されます。具体的には、相手の動向や情報を正確に把握し、それに応じた対策を講じる姿勢が求められます。

3. 孫子の兵法とハイブリッド戦争

3.1 ハイブリッド戦争とは

ハイブリッド戦争とは、従来の軍事力に加えて、非国家主体やサイバー攻撃、情報戦、経済的圧力など、さまざまな手段を組み合わせて行われる紛争の形態です。この戦争の特徴は、伝統的な兵力の使用だけでなく、相手国の脆弱性を突く幅広い戦略が含まれている点です。ハイブリッド戦争は、軍事的な直接衝突を避ける一方で、敵国に対して柔軟かつ多面的に攻撃を仕掛けることを含みます。

孫子の兵法は、このような新たな戦争の形態に対しても有効な指針を提供します。たとえば、情報を操ることの重要性を強調し、敵国を混乱させる戦略が有効であることを示しています。この観点から、ハイブリッド戦争においても孫子の教えが通用することが理解できます。

ハイブリッド戦争は、近年の国際情勢においてますます重要性を増しています。サイバー攻撃や情報操作が行われ、国際的な緊張が高まる中で、孫子の兵法の考え方がますます注目されています。

3.2 孫子の兵法がハイブリッド戦争における戦略に与える影響

孫子の兵法は、ハイブリッド戦争においても多くの戦略的教訓を提供しています。特に、情報の重要性を強調した部分は、現代のテクノロジー環境において特に意味を持っています。相手国の情報を把握し、適切な対策を講じることが、ハイブリッド戦争における勝利のカギです。

また、孫子は非戦的な手段を用いることの重要性も示唆しています。敵を直接攻撃するのではなく、敵国の士気を低下させ、混乱を引き起こす方法が効果的です。例えば、サイバー攻撃を通じて情報の流れを遮り、相手国の意思決定に混乱を生じさせることで、直接的な軍事衝突を避けることができます。

さらに、孫子の教えは、ハイブリッド戦争における柔軟性の重要性をも指摘しています。状況に応じて戦略を変更し、適応する能力が求められます。現代のハイブリッド戦争においては、固定化された戦略が成功することは少なく、常に変化する環境に応じて迅速に対応する柔軟な思考が必要です。

3.3 具体的な事例分析

ハイブリッド戦争の具体的な事例として、ロシアのクリミア半島の侵攻が挙げられます。この事例では、ロシアは軍事力を使用せず、情報戦やプロパガンダを駆使して情勢をコントロールしました。孫子の兵法が持つ「戦わずして勝つ」という原則が実践されたと言えます。

さらに、ウクライナ内の分離主義勢力を支援する形で、非正規軍を介して紛争を進行させることで、直接的な軍事衝突を避けつつも支配的な立場を維持しました。このように、軍事的強制力だけではなく、情報戦や心理的戦略が重要視された点で、孫子の兵法の教えがどのように生かされたかが明らかです。

もう一つの例として、サイバー戦争が挙げられます。最近では各国がサイバー攻撃を用いて他国のインフラに影響を及ぼす事例が増えています。この場合も相手を直接攻撃するのではなく、情報を制御し、混乱を引き起こすことが目的とされています。孫子の「兵は詭道なり」という教えが、サイバー戦争において再度確認されています。

4. 孫子の兵法を用いた戦略的思考

4.1 戦略的思考の重要性

今日の複雑な国際関係においては、戦略的思考が不可欠です。それは、情報の多様化と迅速な変化に対応するための柔軟なアプローチが求められるからです。孫子の兵法は、この戦略的思考を養うための基本的な枠組みを提供します。

戦略的思考は、単に対立を解決するための方法だけでなく、長期的なビジョンを持ちつつ短期的な行動を選択する能力を育むことでもあります。孫子は「勝つためにはまず敵を知り、己を知れ」と説いていますが、これは戦略的思考においても同様の意味を持ちます。自国と敵国の状況を冷静に分析し、最適な結果を導くための準備が必要です。

さらに、リーダーシップにおいても、孫子の教えを取り入れた戦略的思考は不可欠です。リーダーは様々な選択肢をはっきりと理解し、チームや国家に対して明確なビジョンを示すことが求められます。これは、孫子が強調する「形」の概念に基づくものです。

4.2 政治と経済における応用

孫子の兵法は、政治や経済の分野においても適用可能です。政治的な競争においては、相手国の意向や戦略を見極め、適切な対応を取ることが求められます。たとえば、選挙戦においては、自候補の強みを生かしつつ、対立候補の弱点を突く戦略が重要です。

さらに、経済においては市場競争においても、孫子の教えが活かされます。競合他社の動向を分析し、自社の強みを最大化する戦略が求められるため、孫子の「敵を知り己を知る」という考え方はビジネス戦略においても高く評価されます。このように、国際関係だけでなく、経済活動にも強く関連しています。

最近の地政学的な状況を考えると、国際経済における競争も厳しくなっています。その中で、孫子の兵法を元にした柔軟な戦略が必要です。例えば、国家間の貿易関係や投資をめぐる競争において、相手国の反応を考慮に入れつつ、自国の利益を守るための総合的な戦略が求められます。

4.3 リーダーシップにおける孫子の教え

孫子の兵法はリーダーシップにおいても多くの教訓を提供しています。効果的なリーダーシップは、目標達成に向けた計画的な行動を促進します。孫子が強調する「形」や「勢」の概念は、信頼関係を築き、リーダーシップを発揮するための基本的な要素です。

また、リーダーは明確なビジョンを持ち、状況に応じて戦略を変える柔軟性が求められます。孫子の言葉に「変化こそ戦略なり」という教えがありますが、これはリーダーが自らの政策やプランを臨機応変に調整することの重要性を示しています。

さらに、リーダーはチームメンバーに対してインスピレーションを与え、士気を高める必要があります。孫子の教えを基にチームの団結を強化することで、個々のメンバーの能力を最大限に引き出すことができます。これは、コミュニケーションと共感を通じて達成されるものです。

5. 他国における孫子の兵法の受容

5.1 欧米における受容の歴史

孫子の兵法は、古くから東洋の戦略思想として知られていましたが、19世紀以降、西洋でもその影響が広がるようになりました。特にナポレオン戦争以降、武力の枠を超えた戦略の重要性が認識され、孫子の教えが再評価されるきっかけとなりました。

アメリカにおいては、戦略学やビジネスに地悶をおく分野が数多く登場し、孫子の教えはその中で重要な位置を占めるようになりました。特に、ハーバード・ビジネス・スクールや国防大学などでは、孫子の教えが経営学や戦略論の一部として取り上げられています。ビジネスの分野においても、競争優位を確保するための指針として利用されています。

また、冷戦時代においても、国際関係における情報戦や心理戦の重要性が認識され、これらの戦術においても孫子の教えが具現化されました。このように、孫子の兵法は欧米においても政治、経済、軍事などの多岐にわたる領域で受け入れられ、その存在感を増してきたのです。

5.2 他の文化における影響

孫子の兵法は、その影響力が中国や西洋に限らず、世界各国の文化にも広がっています。たとえば、アフリカや中東地域においても孫子の教えが戦略的な思考やリーダーシップの文脈で受け入れられています。

インドでは、「マハーバーラタ」などの古典においても戦略の重要性が論じられており、孫子の考え方が類似した形で展開されています。さらに、韓国や日本でも、武士道や古代の戦略書と結びつけられ、孫子の教えが評価されています。これらの文化においても、孫子の「敵を知り己を知る」といった教えは受け継がれ、現代の戦略的思考に影響を与えています。

また、アジア各国がグローバル化の中で経済的な競争を進める中で、孫子の戦略的思考が企業の競争力を高めるための原則として受け入れられるようになりました。このような点からも、あらゆる文化において孫子の教えが活用され続けていることがわかります。

5.3 日本における孫子の兵法の位置づけ

日本において、孫子の兵法は古くから重要視されてきました。特に戦国時代の武将たちが孫子の教えを学び、実践することで、戦争における勝利を収めた事例がいくつもあります。たとえば、織田信長や徳川家康は、孫子の村意を参考にしたとされています。

近代に入っても、孫子の教えはビジネスや教育の分野で重視されています。日本の企業では、戦略的な経営の取り組みとして孫子の教えが多くの場所で取り入れられています。特に競争の激しい市場環境の中で、孫子の戦略的思考がビジネス戦略に生かされています。

また、日本における武道や戦術においても、孫子の兵法が影響を与えています。武士道や空手、剣道などの伝統的な武道には、孫子の思想が数多く織り込まれており、その教えが格闘技の戦術的理解を深める要因となっています。このように、日本において孫子の兵法は、多様な文化的背景に応じた形で受け入れられているのです。

6. 未来の国際関係における孫子の兵法の可能性

6.1 グローバル化と孫子の兵法

グローバル化が進む現代において、孫子の兵法の教えは新たな文脈で再評価されつつあります。国家間の関係が複雑化する中で、効果的な国際戦略が不可欠です。孫子の教えは、戦略的思考を養い、国際競争において優位に立つための知恵を提供します。

例えば、経済的な相互依存を重視する中で、相手国との良好な関係を築く戦略が求められます。ここで、「戦わずして勝つ」という孫子の教えが非常に重要です。これは、経済的・政治的な紛争を避けつつ、サステナブルな関係を築くための手段として機能します。

さらに、異文化理解が求められる現代社会においても、孫子の考え方が新たな戦略をもたらします。異なる文化や価値観を理解し、共通の利益を見出す能力が求められるため、孫子の教えはその際の指針となります。

6.2 サイバー戦争と情報戦における応用

サイバー戦争や情報戦の時代において、孫子の兵法は再び注目されています。サイバー空間においても情報の重要性が増す中、相手国の情報を正確に把握し、戦略を練る必要があります。孫子の教えが持つ「敵を知り己を知る」ことは、サイバー戦争でも有効であり、成功に結びつくポイントとなります。

また、デジタル時代において、情報を迅速に取得し、分析する能力が求められます。情報戦では、データをどう利用し、どのように相手国の意思決定に影響を与えるかが鍵となります。孫子の兵法が持つ知識は、これらの新たな戦略にも適用可能です。

さらに、国際情勢が流動化する中で、サイバー攻撃やデジタル工作が新たな常態となっています。こうした局面でも、孫子の兵法における心理戦の重要性を含んだ思考が求められます。相手国の信頼感や意志を巧みに操作することが、新時代の戦争においても求められる技術となるでしょう。

6.3 社会的・文化的影響の展望

未来の国際関係においては、社会的および文化的影響がますます重要となります。国際的な相互作用が増える中で、異文化理解や共感が重要視されるようになっています。この点においても、孫子の教えが持つ「人の心を掴む」ことが戦略的に意義を持つことがわかります。

また、戦略的なビジョンを共有する重要性が増し、国際的な協力体制が強化される中で、孫子の教えはさまざまな分野での協力の指針となるでしょう。これは、国際社会が直面する共同課題、例えば環境問題や貧困問題などに取り組む際にも重要です。

終わりに

孫子の兵法は、古代の戦略思想であるにもかかわらず、現代においてもその教えに価値があることがわかります。特に、国際関係やビジネス、文化交流の場において、彼の教えは今なお多くの指針を提供しています。未来に向けて、孫子の兵法は新たな局面においても適用され続けることでしょう。