孫子の兵法は、中国の古代の兵法書であり、戦略や戦術の本質を深く掘り下げるための重要なテキストです。この書物は、単に戦争の技術にとどまらず、ビジネスや日常生活の中でも役立つ普遍的な教えを含んでいます。本稿では、孫子の兵法を基にした勝利の概念を掘り下げ、歴史的事例を通じてその実践を理解することを目的とします。

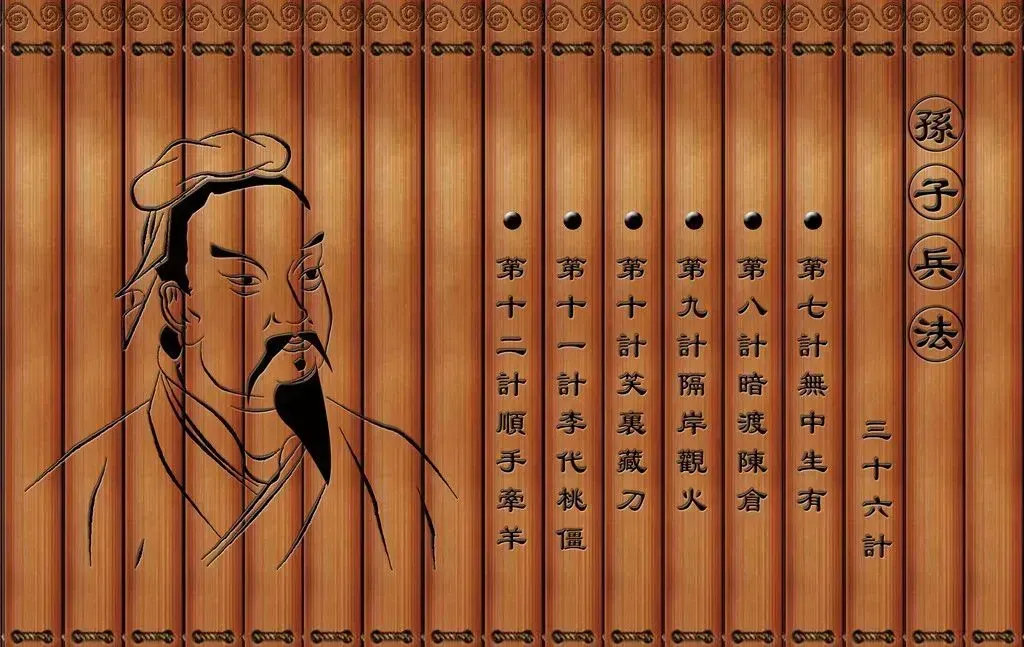

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は春秋戦国時代の軍事家であり、その生涯は謎に包まれていますが、約2500年前に生きていたとされています。彼の本名は孫武で、貴族の家系に生まれました。孫子は、当時の中国の激しい戦争の中で、数々の戦を指揮し、その経験を基に『孫子の兵法』を著しました。背景には、戦国時代の覇権争いがあり、国々が次々と互いを攻撃し、領土を拡大しようとする時代であったため、戦略の重要性が高まりました。

孫子の教えは、兵法だけでなく、国家の政治や経済にも適用されるものでした。彼は、敵を知り己を知ることがすべての基本であると強調し、これにより勝利を手に入れることができると説いています。彼の思想は、単なる戦の技術に留まらず、戦争の根本的な考え方や戦略を提供するものであり、多くの後世の軍事指導者や政治家に影響を与えました。

1.2 孫子の兵法の主な思想

孫子の兵法は全13篇から成り立っており、それぞれが異なる側面から兵法について論じています。特に重要なのは「戦うこと」や「戦わずして勝つこと」に関する彼の見解です。彼は、戦争をする前に情報収集や敵の事前分析を重視しており、戦を避けられる場合は避けるべきだとしています。この考え方は、現代の経営戦略や紛争解決の技術にも影響を与えています。

また、孫子は「勢」という概念にも注目しています。これは、敵との力の差や地理的条件を考慮し、より有利な状況を作り出すことを指します。軍事のみならず、戦略を立てる際には状況を有利に運ぶための方法が必要とされるという教えは、今日でも通用します。

1.3 兵法と戦略の関係

兵法とは単なる戦争技術だけではなく、戦略全体を包括するものであるということを孫子は強調しています。兵法は敵との戦いや戦闘における具体的な技術であり、戦略はその大枠を形成するものです。孫子の意図する兵法と戦略の関係性は、特にビジネスの世界においても重要視されており、競争相手に勝つための手法として広く採用されています。

例えば、現代の企業間競争においては、単に製品を売るだけではなく、市場のトレンドを分析し、顧客のニーズを理解することが求められます。孫子の教えをもとにした戦略的思考は、企業が成功を収めるための鍵となります。さらに、兵法にのっとった戦略設計は、長期的に利益を上げるための土台となるのです。

2. 孫子の兵法における勝利の定義

2.1 勝利の概念とその重要性

孫子の兵法では、勝利の定義は単に戦争に勝つことだけではなく、目的を達成することとされています。彼は、戦争の本質は「勝つこと」にあり、勝利を得るためには状況を冷静に分析し、最適な行動を選択する必要があると説いています。このような考え方は、戦争の結果にとどまらず、その過程を重視する重要性を示しています。

勝利の概念は、敵を完全に打破することだけではなく、自らの目標を達成することにも関連しています。ゆえに、勝利は戦闘行為だけではなく、戦わずに勝つ策を講じることも含まれるのです。多くの場面で、実際の戦争ではなく、戦略的交渉や情報戦を駆使して勝利を掴むことができるのです。

2.2 無戦の勝利

無戦の勝利とは、戦争を行わずに目的を達成することです。孫子は理想的な勝利を「戦わずして勝つ」ことに位置付けています。これは、敵を圧倒することができる状況を作り出すことであり、相手に自ら降参させるような戦術を指します。この無戦の勝利の実現には、情報の収集や分析に加え、敵の弱点を知ることが必要です。

例えば、古代の戦闘においては、戦争を回避する方法として外交や諜報活動が重要な役割を果たしていました。特に、相手国の政治状況や内部抗争を利用して自国の利益を確保することができれば、無戦の勝利を得ることが可能です。この考え方は、現代のビジネス戦略にも適用でき、競争相手の状況を把握し、取引先との関係を強化することで競争優位を築くことができます。

2.3 敵を知り己を知る重要性

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉は、孫子の兵法の中でも非常に有名なフレーズです。この言葉は、対戦相手の強みや弱みを理解し、自分自身の持つ力や限界を知ることが勝利への鍵であることを意味しています。この考え方は、目標達成においても重要であり、競争環境における成功を収めるためには不可欠な要素です。

孫子の視点から見ると、敵を知ることは戦う際の準備であり、事前に敵の行動パターンや意図を理解することで、自らの戦略を効果的に立案することが可能になります。自国の状況を把握することも同様に重要で、自分のリソースや状況を見極めた上で最適な戦略を選ぶことが求められます。この考え方は、今日のリーダーシップや経営戦略においても根幹を成す原則となっており、多くの成功者たちが実践しています。

3. 歴史的事例:三国志の戦略

3.1 魏・蜀・呉の戦略対決

三国時代は、魏・蜀・呉の三国が覇権を争った激動の時代です。この時代の戦略は、まさに孫子の兵法の実践そのものでした。各国は自国の特殊な地理や現状に合わせた異なる戦略を展開し、互いに睨み合いながら軍事行動を繰り広げました。特に、劉備、曹操、孫権の三者はそれぞれ異なる戦略を取り、結果的に各国の運命に大きな影響を与えました。

例えば、曹操の魏は圧倒的な数の軍隊を持っていましたが、短期決戦を重視しました。彼は、数の優位を生かして攻撃的な戦略を採用し、多くの戦闘で勝利を収めました。一方、劉備の蜀は敵に劣る兵力を補うため、同盟を重視しました。蜀は連合軍を結成することで、自らの戦力を強化し、曹操との戦闘でも戦術的勝利を手にすることができました。

さらに、呉の孫権は、水軍の強化に特化し、長江を利用した戦略を採用しました。彼は地理的優位を活かし、水軍を使った決定的な戦闘を行い、敵を打ち破ることに成功しました。このように、三国それぞれが孫子の兵法に則った戦略を展開し、勝利を目指す姿は、歴史の教訓となっています。

3.2 孫権の水軍戦略

孫権の水軍戦略は、三国時代における重要な戦術の一つです。彼は、長江の地理を利用して水軍を強化し、敵の供給線を断つことを狙いました。これは、相手の動きを制限することによって勝利を得る典型的な例です。特に、赤壁の戦いでは、孫権の指導のもと、水軍が活躍し、曹操の大軍を食い止めることに成功しました。

赤壁の戦いでは、孫権と劉備の連合軍が曹操の大軍に対抗しましたが、戦術的に水軍を用いることで敵の戦力を分断しました。この結果、孫権は自国の強みを活かし、大きな勝利を収めることができました。この戦術は「敵の弱点を突く」という孫子の教えとも重なる部分です。地理的条件を考慮した戦略が、勝利を生むことを示しています。

孫権の戦略は、ただの軍事行動に留まらず、外交や同盟形成も含まれていました。彼は、蜀の劉備と連携することで、敵に対抗するための基盤を築いたのです。この歴史的事例は、孫子の兵法がいかに実践されていたかを示す良い例といえるでしょう。

3.3 劉備の連盟形成

劉備の戦略は、特に連盟の形成に重きを置いていました。彼は自国の兵力が限られている中で、他国との同盟を結ぶことで自国の戦力を強化し、強大な敵である曹操に立ち向かうことにしました。劉備は「小さな国が大きな敵と戦うためには、連携が不可欠である」という思想を持ち、巧妙な人脈作りを行いました。

特に、劉備が孫権と手を組んだ赤壁の戦いは、まさにこの連盟の力を示した事例です。敵に対抗するためには、自らの弱点を補う形で同盟を結ぶことが重要であり、孫子の兵法にもこの考えが支持されています。戦略的な思考に基づいた行動が勝利をもたらすことを、劉備の成功が証明しているのです。

劉備はまた、義理や友情を重視し、信頼できる指導者たちとの結びつきを強化しました。これにより、彼の周囲には多くの忠実な部下が集まり、戦いの際には士気を高める要因にもなりました。このように、劉備の連盟形成は孫子の教えに基づいており、彼の成功の背後には戦略的なネットワーキングがあったと言えるでしょう。

4. 歴史的事例:唐の時代の軍事戦略

4.1 唐の対外戦争と孫子の兵法

唐の時代は、壮大な帝国が形成された時代であり、数多くの戦争と征服が行われました。この時代の軍事戦略は、孫子の兵法に多大な影響を受けており、特に情報戦や戦術の工夫が重視されました。唐は対外戦争において、敵国の内部動向を分析し、相手の弱点を突くことで勝利を得ることを目指しました。

特に、唐の太宗(李世民)は、孫子の兵法を実践的に取り入れた指導者として知られています。彼は、前もって敵の動きを見極め、それに応じた戦略を立案することができました。この時代、特に突厥や西域の征服において、情報収集や諜報活動の重要性が強調され、孫子の教えが現実に活かされました。

また、唐は軍事指揮官の資質も重視しました。軍団の指揮官は、情報を適切に分析し、孫子の教えに基づいて迅速に判断を下す能力が求められました。このような緻密な戦略により、唐は広大な領土を支配することに成功しました。この時代の軍事戦略は、孫子の兵法が持つ普遍性を如実に示しています。

4.2 玄宗の軍事改革

玄宗は唐の時代の皇帝であり、彼の治世の中で軍事改革が進められました。彼は、兵力の質を高めることを目的として膨大な資金とリソースを投入し、新たな軍制を導入しました。孫子の兵法に基づくこの改革は、戦闘における柔軟性や機動性を高めることを重視し、唐軍の戦闘能力を大いに向上させました。

特に、玄宗は兵士たちの訓練に力を入れました。孫子の兵法に従い、自軍の指揮官は兵士が的確な指示を受けられるような体制を構築しました。このような戦術的な教育は、唐軍が戦闘での成功を収めるのに大いに貢献しました。指揮官たちは、現場での判断力を高め、数々の戦闘で成果を上げるようになったのです。

また、玄宗は情报戦にも注力し、敵国の内部情報を収集するためのスパイ網を構築しました。敵の計画や動向を把握することで、自軍の戦略を最適化し、戦争の勝利に繋がりました。このように、唐の時代においても孫子の兵法が広く適用され、成功を収める礎となったのです。

4.3 勝利に向けた情報戦の実践

唐の時代における情報戦の重要性は、孫子の兵法に基づいて展開されました。唐は対外戦争において、敵がどのような状況にあるのかを正確に把握するために、情報網を張り巡らせました。これにより、戦略を立てる際に敵の動向が事前にわかるため、迅速かつ効果的な戦術を実行することができました。

唐の軍事指導者たちは敵の動きを常に注視し、情報を適切に分析していました。例えば、敵の補給ラインを確認し、その動きを制限することができれば勝利に繋がると考えられました。この考えは、孫子の教え「情報こそが勝利の鍵」であり、戦いを優位に進めるポイントとなりました。

また、情報戦の実践は、心理戦にも繋がりました。敵の動揺を誘うための策略を用いたり、惑わせるような偽情報を流すことで、敵の意思決定を混乱させました。この戦術は、実際の戦闘よりも前に勝利を収めるための重要な手段となりえます。孫子の教えをベースにした情報戦の実践は、唐の軍事戦略の一環として成功を収めたのです。

5. 現代における孫子の兵法の応用

5.1 経済戦争における戦略

孫子の兵法は、単に戦争だけにとどまらず、現代の経済戦争においても多くの教訓を提供しています。企業間の競争は、熾烈な戦争のようであり、勝利を収めるためには戦略が不可欠とされています。孫子の教えは、経済戦争においても、大きな影響を与えています。

例えば、企業は市場の動向や競合の分析を行うことで、競争優位を築くことが求められます。孫子が「敵を知り己を知る」と説いたように、競争相手の強みや弱みを把握することで、自社の戦略を効率よく立てることが可能になります。これにより、市場での地位を確保し、持続可能な成長を目指すことができます。

さらに、孫子の「勝利は力の行使ではなく、心理的な優位にある」との教えを基に、マーケティング戦略を展開する企業も増えています。消費者の心理を読み解き、適切なメッセージを発信することで、ブランドの信頼感を高め、競争に勝つための基盤を築くことができます。このように、現代の経済戦争においても孫子の兵法は戦略的に活用されているのです。

5.2 ビジネス界における勝利のための戦略

ビジネス界においても、孫子の兵法は多くのリーダーによって参照されています。成功した多くの企業は、孫子の兵法に基づいたアプローチを取り入れ、自らの戦略を練っています。たとえば、一部の企業は競合他社の分析や市場動向のリサーチを行い、その結果を基にした戦略的な意思決定を行っています。

また、チームマネジメントにおいても、孫子の教えが役立っています。リーダーはメンバーの能力を見極め、それぞれに最適な役割を与えることで、全体のパフォーマンスを最大化させることが可能です。孫子が「兵は詭道なり」と述べたように、戦略的な調整や適応力が、ビジネスの場においても重要な要素となります。

企業の成功には、顧客や従業員との良好な関係も欠かせません。孫子の教えを応用することで、顧客のニーズを把握し、より価値のある製品やサービスを提供することができます。このように、ビジネス界における勝利も、孫子の兵法の教えに基づいて築くことができるのです。

5.3 孫子の兵法から学ぶリーダーシップ

孫子の兵法は、リーダーシップの分野でも重要な指針を提供しています。効果的なリーダーは、状況に応じて柔軟に対応し、全体の調和を保つことが求められます。孫子は、指揮官がどのように自軍をまとめ、戦略を練る必要があるかについて多くの示唆を与えています。

リーダーは、メンバー各自の能力や強みを見極めて適切に役割を分担し、全体としての成果を最大化する必要があります。孫子の教えに従い、チームでの協力を促し、士気を高めることで、より強力なチームを作ることができます。このプロセスが、組織の成功に繋がるのです。

また、持続可能な成功を目指すためには、リーダー自身が倫理観を持ち、周囲との信頼関係を築くことも大切です。孫子は、人心を掴むことの重要性も説いており、信頼関係があってこそ、リーダーとして真の力を発揮できることを教えています。このように、孫子の兵法は現代のリーダーシップスタイルにも多くの示唆を与えているのです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の現代への影響

孫子の兵法は、数千年もの間、軍事の世界のみならず、ビジネスや政治、日常生活においても影響を与えてきました。その教えは普遍的であり、時代や場所を超えて適用可能な戦略の原則を提供しています。現代の経営戦略やリーダーシップにおいても、その教訓は非常に価値があります。

例えば、多くの企業が孫子の兵法に基づいて市場の競争に挑み、成功を収めています。対外的な競争だけでなく、内部のチームの協力や戦略的なアプローチは、孫子の教えによって強化されています。そのため、孫子の兵法の影響はますます重要になっているのです。

6.2 勝利を目指すための教訓

孫子の兵法から得られる最も重要な教訓は、勝利は戦闘行為だけでなく、戦略的な行動、情報の収集、敵を知ることが不可欠だということです。情報を分析し、状況に応じた柔軟な対応をすることで、成功への道が開けます。この教訓は、個々の競争だけでなく、チームや組織全体の成功にも関わる重要な要素です。

また、勝利を目指す過程においては、倫理感や信頼関係を重視する姿勢が必要です。信頼を築くことで、より強固な連携や協力が生まれ、プロジェクトやビジネスの成功に繋がります。このように、戦略の背後には人間関係や信頼の重要性があることを、孫子の兵法は教えてくれます。

6.3 今後の研究の展望

今後、孫子の兵法の教えをさらに深く探求することが求められます。歴史的事例や現代における適用方法を基に、新たな視点からの研究が進むことが期待されます。特に、過去の教えを現代のビジネスやリーダーシップにどのように応用するかが、さらなる研究の焦点となるでしょう。

また、孫子の兵法を基にした成功事例の分析や、新たな戦略の開発に向けた実証的な研究も重要です。これによって、孫子の教えが持続可能な形で生かされ、更なる競争力強化につながることが期待されます。孫子の兵法は、今後も様々な分野で応用され続けるでしょう。

終わりに、孫子の兵法はその普遍性と深さから、私たちが戦略を考える上での貴重な指針となっています。実践を通じてこれらの教訓を生かし続けることが、現代人にとって重要な課題であり続けることを忘れてはなりません。