「敵を欺くための策略と罠の活用」

古代中国の戦略思想家、孫子は、その著書『孫子の兵法』を通じて、戦争における智恵を余すところなく表現しました。その中でも特に「敵を欺く」というテーマは、戦略的思考において極めて重要な位置を占めています。この概念は、単なる戦争にとどまらず、ビジネスや日常生活の多くの場面にも応用可能です。ここでは、孫子の兵法に基づいた敵を欺くための策略と罠の活用について、詳細に考察していきます。

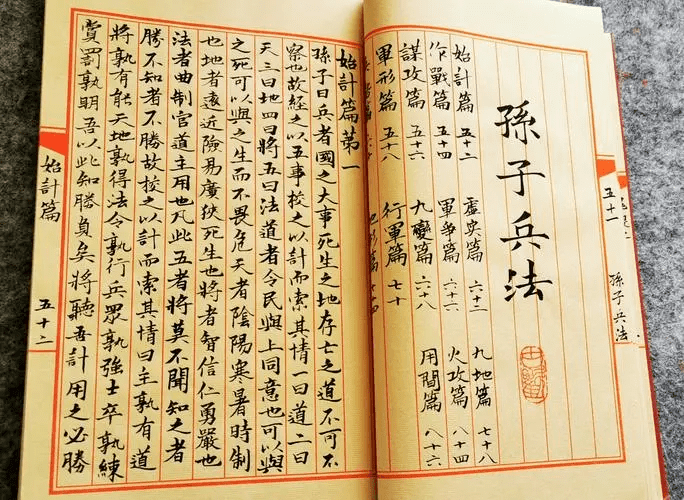

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯とその影響

孫子は約2500年前、春秋戦国時代の中国に生まれました。彼の生涯に関する詳細は明確ではありませんが、彼が戦略家として活動していた時代背景は、国家間の争いが絶えない tumultuous な時代でした。孫子は、戦の勝利を収めるためには単に兵力を用いるのみならず、知恵と計略が必要であると説きました。この考え方は、後世にわたり多くの戦略家やリーダーに影響を与え続けています。

孫子の影響は兵法だけに限らず、さまざまな分野に及んでおり、戦争理論、心理学、さらには経営戦略にまで応用されています。彼の教えは時代を超えて生き続け、多くの戦略的思考の基礎となっています。特に「敵を知り、自らを知る」ことの重要性は、現代においても多くのビジネスシーンで実践されています。

1.2 兵法の基本原則

『孫子の兵法』には、戦闘における基本的な原則がいくつか提示されています。その中でも特に重要なのは、戦争に勝たなければならない理由と、勝つための代償について考えることです。孫子は、戦わずして勝つことが最上であるとし、敵を欺くことで無駄な戦闘を回避する方法を提唱しました。これは、戦略的に敵を無力化する方法として非常に効果的です。

また、孫子は「戦力を最大限に引き出すこと」と「情報を有効に利用すること」の重要性を強調しています。成功するためには、自軍の状況を正確に把握し、敵の動向を踏まえた上で行動する必要があります。これにより、無駄なリスクを避け、勝利への道を切り開くことができるのです。

1.3 「敵を知り、自らを知る」ことの重要性

「敵を知り、自らを知る」という言葉は、孫子の兵法の中で最も有名な教えの一つです。この教えは、敵を理解し、どのようにして戦いに望むべきかを熟知することが、勝利の鍵であるということを意味しています。敵の強みや弱みを把握することで、不利な状況を回避しやすくなります。

また、この教えは、現代のビジネスやスポーツなど、競争の激しい分野においても同じように applicable です。たとえば、ビジネスの競合分析では、競争相手の製品やサービスを理解することが重要です。そうすることで、より効果的なマーケティング戦略を立て、競争に勝つための手法を見つけ出すことができます。これが、孫子が現代人に与える示唆であると言えるでしょう。

2. 敵の分析法

2.1 敵の強みと弱みの把握

敵を欺くためには、まず敵の強みと弱みを正確に分析することが不可欠です。敵の強みを理解することで、その部分を避け、弱みを突くための戦略を立てることが可能になります。たとえば、ある敵が物理的に強制力のある軍を持っている場合、その軍が動くことができない状況を作り出すことで、敵を無力化することができます。

また、弱みを見抜くためには、様々な情報源からの情報収集が必要です。敵の行動パターンや過去の戦例を調査することで、彼らの弱点を知り、それを利用するための戦術を考案することが可能です。例えば、過去に同じ敵と戦った事例から学び、その時の失敗を元に新たな戦略を構築することができれば、より高い確率で成功するでしょう。

2.2 情報収集の手段

情報収集は敵の分析において極めて重要です。孫子は、戦争では情報が力であると言っています。これにより、敵の動向を把握し、有利な状況を作り出すための情報を集める必要があります。情報収集の手段には、スパイ活動、偵察、及び公然とした情報収集が含まれます。

まず、スパイ活動は敵の内情を知るための古典的な手法であり、敵の戦力や意図を探ることができます。この手法はリスクも伴いますが、成功すれば非常に多くの利益をもたらします。また、偵察部隊を派遣し、現場の様子を直接観察することも重要です。最近では、ドローンなどのテクノロジーを使用した偵察手段も広がりつつあり、情報収集の精度を高めています。

2.3 競合状況の評価

敵や競合との競争関係を評価することも重要です。この評価を無視しては、戦略を立てる上での誤った判断をすることになります。競合の状況を評価するためには、市場動向やトレンドの観察、競争環境の分析が役立ちます。

たとえば、ある業界で急成長を遂げている企業があったとします。この場合、その企業の成功要因を分析し、自社に取り入れるものは何かを見極めることが重要です。競合の強みを利用しつつ、自社の弱みを補完する戦略を立てることで、より効果的に競争に挑むことができます。そして、常に市場や敵の動向を把握することで、適応力を高めることができるのです。

3. 策略の構築

3.1 策略の定義と種類

策略とは、特定の目標を達成するために意図的に作られた計画や行動のことを指します。孫子は策略を多様に定義し、状況に適したものを選ぶべきだと述べています。種類としては、分散戦略、欺瞞戦略、封鎖戦略など、多岐にわたります。

分散戦略は、自軍の兵力を分散させて敵を混乱させる手法です。この手法により、敵は分散した兵力に対して一度に攻撃できず、各部隊を撃退しなければなりません。欺瞞戦略は、敵に対して誤った情報や意図を伝えることで、彼らの判断を誤らせて利益を得る方法です。このような方法は、情報戦とも呼ばれ、非常に効果的です。

3.2 目的に応じた策略の選択

戦略を選ぶ際には、目的に応じたものを選ぶことが重要です。たとえば、防衛が目的であれば、相手の攻撃を無力化するための防御戦略を立てるべきです。一方で、攻撃が目的ならば、相手の意表を突くような奇襲や逆襲戦略が望ましいでしょう。

目的に応じた策略の選択は、戦況や敵の状況により変化するため、柔軟に対応することが求められます。戦局が変わるたびに自軍の策略を見直し、新たな状況に適応することで、常に優位に立つことができるのです。そのためには、敵の動向を把握し、適切なタイミングで行動を起こすことが欠かせません。

3.3 戦略的思考の重要性

戦略的思考は、敵を欺き利益を得るための基本です。この能力を持つことで、効果的な策を講じることができ、予想外の結果を引き起こすことができます。それにより、敵は常に操られている状態となり、こちら側が優位に立ちやすくなります。

戦略的思考は単に作戦を立てるだけでなく、状況分析、情報収集、果敢な決断が求められます。思考の柔軟性も重要であり、直面する新たな状況に対して迅速に計画を変更することが必要です。このような能力は、戦術だけでなく、日常の問題解決やビジネスシーンにも役立ちます。

4. 罠の設計と実行

4.1 罠の種類とその効果

罠とは、相手を欺いて特定の行動をとらせるためにあらかじめ設計された仕掛けのことです。戦における罠には様々な種類があり、たとえば、歓迎される場所に敵を誘導する「誘導罠」や、敵が思わず踏み込むことに繋がる「突撃罠」が存在します。これらの罠を巧妙に設計することで、敵の攻撃を無力化し、戦闘を有利に進めることが可能です。

さらに、罠は心理的な要因を利用することで、より効果的になります。敵が安心している場所に罠を設けることで、彼らの警戒心を緩め、思わぬ得られるチャンスが生まれます。このように、罠を設計する際には、敵の心理や行動パターンを考慮することが必須です。

4.2 罠を仕掛ける際の注意点

罠を仕掛ける際には、いくつかの注意点があります。第一に、自軍の安全を最優先に考えることです。罠を仕掛けることにより、自軍が思いがけない被害を被ることがあってはなりません。状況を十分に把握し、危険を伴わない仕掛けを選ぶことが重要です。

第二に、罠を仕掛けるタイミングの重要性です。適切なタイミングで罠を仕掛けなければ、敵には回避されてしまうリスクが高まります。敵の動向を見極め、その行動に合わせて罠を実行することで、成功確率が高まります。

4.3 罠の実行と瞬時の判断

罠を実行する際には、瞬時の判断が必要となります。計画通りに進んでいる場合もありますが、状況が変わることはよくあります。その際には、迅速に新たな判断を下し、柔軟に対応することが重要です。

罠を実行する瞬間は、敵の警戒心が最も高い状態なので、その際の判断は難しいものがあります。しかし、冷静に状況を分析し、次の手を講じられる柔軟性があれば、効率的な戦術を遂行することが可能です。このようなスキルは、実践を通じて磨かれていくものです。

5. 成功事例と教訓

5.1 古代の成功事例

古代の歴史において、孫子の兵法に基づく成功事例がいくつも存在しています。有名な例の一つが、紀元前490年のマラトンの戦いです。この時、アテナイ軍は、数に勝るペルシャ軍を相手に奇襲を仕掛けて勝利しました。彼らは敵をおびき寄せ、その隙に背後から攻撃することで、敵を劣勢に追い込みました。

また、三国時代の曹操も一つの成功事例として挙げられます。彼は敵の状況を分析し、偽の情報を流すことで敵軍の判断を誤らせ、数度の大勝を収めることに成功しました。これらの成功例は、敵を欺くための策略と罠の活用が効果的であることを示しています。

5.2 現代の応用事例

現代においても、孫子の兵法や敵を欺く策略は様々な場面で応用されています。ビジネスシーンでは、マーケティング戦略として顧客に対して期待以上の情報を提示することで、競争相手よりも一歩リードすることがあります。また、企業同士の競争では、自社の強みを強調しつつ、競合他社の弱みを指摘することで、支持を集めることが可能です。

さらに、政治においても同様の戦略が使われています。選挙戦では、候補者が自分の主張やビジョンを効果的にアピールすることが重要です。そのためには、相手の政策や弱点を研究し、それを利用して相手を攻撃する機会を見逃さないことが求められます。

5.3 教訓とその適用

成功事例から学べる教訓は、単なる戦争やビジネスに留まりません。敵を欺くための策略や罠の活用は、日常生活においても生かされることがあります。たとえば、友人や家族とのコミュニケーションにおいても、相手の心理を読み取ることができれば、円滑な人間関係を築くことができます。

また、失敗事例からも多くの教訓が得られます。適切でないタイミングで罠を仕掛けた結果、予想外の結果を招いてしまった事例からは、柔軟性や冷静さが必要であることを学ぶことができます。孫子の兵法が現代にも適用可能である理由の一つは、こうした教訓が普遍的な真理であるからです。

6. まとめと今後の課題

6.1 敵を欺くための工夫

最後に、敵を欺くための工夫について考えてみましょう。孫子の兵法に基づく敵の分析や策略の構築は、単なる戦争戦略にとどまらず、日常生活やビジネスの中でも非常に有用です。それぞれの場面で工夫を凝らし、柔軟に状況に応じた行動を取ることで、大きな成果を得ることができるでしょう。

6.2 学問としての孫子兵法の意義

孫子の兵法は、時代や環境が変わっても変わらない普遍的な知恵を提供してくれます。この学問は単なる兵法書ではなく、戦略的思考の基盤を形成するものであり、現代においても多くの学者やビジネスマンにとって、価値ある指南となっています。

6.3 今後の戦略的思考への展望

今後、ますます複雑化する世界情勢や市場環境において、戦略的思考の重要性は高まる一方です。孫子の兵法を学ぶことで、敵を欺くための策略や罠の活用においても、自信を持ってアプローチできるようになるでしょう。新たな技術や情報が交錯する今、柔軟に適応し続けることが、私たちの成功への鍵となるのです。

終わりに、孫子の兵法を学び、実践することは、戦略的思考を養い、自己成長につながります。「敵を知り、自らを知る」ことの重要性を肝に銘じ、これからの挑戦に向けて、さらなる努力を重ねていくことが求められます。