孫子の兵法は、中国の古典的な軍事戦略書であり、時代を超えて多くの人々に影響を与えてきました。その中でも、特に重視されるのが意思決定のプロセスです。孫子自身が提唱した戦略や戦術を通じて、どのように意思決定を行うのか、そしてその際の倫理的側面について理解を深めることは、現代においても非常に重要です。本稿では、孫子の兵法に基づく意思決定の倫理的側面を多角的に探求していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は、紀元前6世紀頃に生きていたとされる中国の軍人、戦略家です。彼の生涯についての詳細はわずかですが、彼は当時の中国の戦国時代において、戦争が日常的に行われていた時代に生まれ育ちました。多くの戦国諸国が競い合い、栄華を求める中、孫子は自身の経験と洞察を元に「孫子の兵法」を著しました。彼がどのようにして戦略を考え、そしてそれを実践に移していったのかは、今なお多くの人々にとって興味深いテーマです。

孫子の兵法は、単に軍事戦略に留まらず、リーダーシップや経営戦略にも応用できる普遍的な原則が含まれています。彼の思想は、戦争だけでなく、ビジネスや人間関係における対立解決にも有用です。そのため、今日では世界中で多くの経営者や政治家が孫子の教えを学ぶようになっています。

孫子の兵法が注目される理由の一つには、その哲学的な深さがあります。戦争の勝利は、常に武力によって達成されるわけではなく、相手を理解し、状況を把握することが重要であると彼は説いています。このアプローチは、現代の意思決定プロセスにおいても多くの示唆を与えてくれるものです。

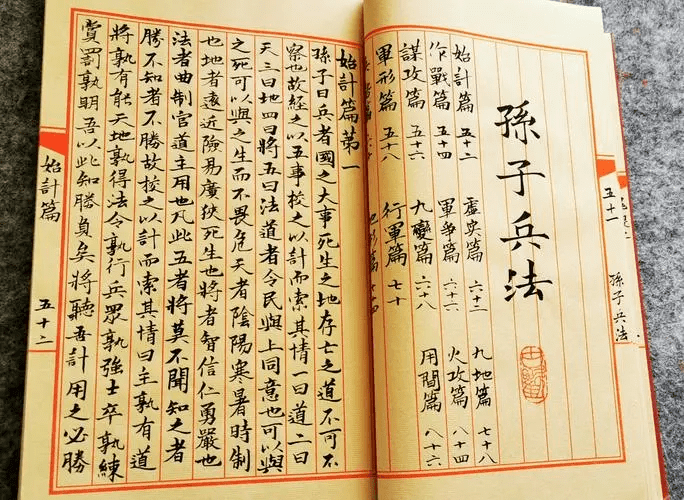

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法の基本概念の一つは、「戦わずして勝つ」という考え方です。彼は、直接的な戦争を避け、相手を欺くことや状況を有利に導くことが、最も賢明な戦略であるとしています。この考え方は、単なる軍事戦略にとどまらず、ビジネスや日常生活における交渉や競争にも適用可能です。

孫子はまた、情報の重要性を強調しています。「知彼知己、百戦不殆」という言葉は、相手を知ること、そして自分自身を知ることがいかに重要であるかを示しています。この理論は、意思決定の過程においても十分に考慮されるべきです。相手の動きや自分の強み、弱みを把握することで、より良い選択ができるようになります。

さらに、孫子は、「時」と「場」を重視します。どのタイミングでどの行動を取るかが勝敗を分けると彼は説いており、意思決定においても、状況に応じて柔軟に考えることが求められます。このフレキシビリティは、特にビジネスシーンにおいて非常に重要な要素です。

1.3 孫子の兵法の重要性

孫子の兵法は、古代中国においてはもちろん、現代に至るまでその価値を失っていません。多くのビジネスパーソンやリーダーは、孫子の教えを参考にして意思決定を行っています。特にリーダーシップや戦略的な思考においては、彼の理論が持つ影響力は計り知れません。

また、孫子の兵法はその普遍的な原則により、様々な分野で応用されています。例えば、政治家は選挙戦において、企業は市場競争において、また個人は人間関係において、孫子の兵法の考え方を取り入れることで、より優れた結果を得ようとしています。このように、時代や文化を超えて影響を与え続けるその価値は、非常に大きなものです。

さらに、孫子の兵法は、倫理的な意思決定の観点からも重要です。倫理的な選択をすることで、長期的な信頼を築き、持続可能な関係を保つことが可能になります。この倫理的視点は、特に現代社会において、企業の社会的責任や倫理的リーダーシップが重視されるようになった今、ますます求められるものとなっています。

2. 意思決定のプロセス

2.1 意思決定の定義

意思決定とは、選択肢の中から1つを選び取るプロセスを指します。このプロセスには、情報収集、分析、評価、選択、実行といったさまざまなステップが含まれます。特にこのプロセスが重要となるのは、企業経営や戦略的な決定を行う際です。

例えば、ビジネスにおいて新しい製品を市場に投入する際には、まず市場調査を行い、競合分析を行います。その後、得られたデータを基に、自社の強みや弱みを評価し、最適な戦略を立てます。このように、意思決定は段階的に進められるものなのです。

意思決定は単なる選択ではなく、しばしば多くの人々や組織に影響を与える重要な行為です。そのため、慎重に分析しなければならないのは言うまでもありません。意思決定が誤ることで、大きな損失や衝突を招くこともあるため、特に注意が必要です。

2.2 孫子の兵法における意思決定の理論

孫子の兵法における意思決定の理論は、情報収集の重要性に基づいています。彼は、「情報を持つ者は勝者」とし、正確な情報に基づいた判断こそが成功をもたらすと述べています。したがって、意思決定の際に必要な情報をいかに集めるかがカギとなります。

また、孫子は、「柔軟性」と「適応力」を強調しています。状況が変化した場合、計画を変更する勇気も必要です。この考え方は、ビジネスの現場においても非常に重要です。例えば、製品が市場に出た後に消費者の反応が予想と異なった場合、企業は迅速に戦略を見直し、柔軟に対応する能力が求められます。

さらに、孫子は対立を避けるための戦略を提唱しています。単に力を用いるのではなく、相手の心理を読み、状況を有利に導くことが重要だとしています。このようなアプローチは、ビジネスの交渉や競争においても有効であり、相手との良好な関係を保ちながら目標を達成する道を探ることができます。

2.3 意思決定のステップ

意思決定のプロセスは通常、次のようなステップで構成されます。まず、問題を明確にし、必要な情報を収集します。次に、収集した情報を分析し、選択肢を考案します。その後、各選択肢の利点と欠点を評価し、最終的な決定を下します。この一連の流れは、孫子の兵法においても応用されています。

例えば、企業が新しい市場への進出を決定する場合、まずその市場での需要や競合の状況をリサーチします。続いて、進出する際のリスクとリターンを分析し、どの戦略が最も効果的かを検討します。このようなプロセスを経て、最終的な意思決定が行われます。

また、意思決定を行う際には、関係者とのコミュニケーションが重要です。孫子も「部下を理解すること」が成功に繋がると述べており、リーダーがスタッフの意見を聞き、情報を共有することがいかに重要かを知っています。このように、効果的な意思決定は情報のやり取りや協力が不可欠です。

3. 倫理的側面の重要性

3.1 倫理とは何か

倫理とは、善悪や正義に関する考え方や規範を指します。人間社会において、倫理は個人だけでなく、企業や組織の行動にも大きな影響を与えます。倫理の基準は文化や社会によって異なるため、一律の基準を設けることは難しい場合もありますが、基本的な価値観や行動規範は広く共有されています。

孫子の兵法における倫理の観点は、単に戦争の勝敗に関わるだけでなく、長期的な信頼や関係性を築くためにも重要です。例えば、ビジネスにおいては、顧客や取引先との信頼関係は非常に大切であり、倫理的に行動することが信頼を育む基盤となります。

また、倫理を考慮した意思決定は、短期的な利益だけでなく、持続可能な成長を促進することにも繋がります。倫理的であることは、社会全体の利益に貢献し、自社のブランド価値を高める手段ともいえるのです。

3.2 倫理的意思決定の必要性

倫理的意思決定は、単なる「正しい行動」を超えて、企業や組織の活動における見えない力とも言えます。倫理を無視して行動した結果、短期的には成功しても、長期的には信頼を失い、顧客や従業員の不満を招くことがあります。

孫子は、策略を用いることの重要性を強調していますが、同時にその策略が倫理に反しないことも重要です。例えば、契約を結ぶ際に相手を欺くような行為は、その場では利益をもたらしても、最終的にはブランドを傷つけ、顧客離れを引き起こす危険性があります。

したがって、倫理的に行動することは、経済的な成功だけでなく、社会的な責任を全うするためにも求められるのです。特に現代社会では、企業の透明性や誠実さが重視されるため、倫理を意識したアプローチは欠かせません。

3.3 倫理基準とその影響

倫理基準は、個人や組織の行動を導く基盤となります。これらの基準は、法令や業界ガイドラインといった形式で示される場合もあれば、企業の文化や理念に基づく場合もあります。これにより、意思決定が行われる際に考慮される要素が定まります。

孫子の教えでは、戦略的な選択肢を決定する際に、倫理的な視点が組み込まれるべきであるとされています。例えば、企業の収益を優先するあまり、環境を無視した行動を取ることは、長期的に企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があります。これが結果的に、顧客の信頼を失い、業績の悪化を招くことになるのです。

このように、倫理基準を意識した意思決定は、顧客や社会との良好な関係を築くために不可欠です。さらに、持続可能な成長を実現するためにも、倫理的な価値観は中核に置くべきであると言えるでしょう。

4. 孫子の兵法と倫理的意思決定

4.1 戦略と倫理の交差点

孫子の兵法において、戦略と倫理は決して相反するものではありません。むしろ、彼は倫理的な観点を持ちながら戦略を練ることが、真の勝利に繋がるべきだと考えました。特に、戦争においては、一時的な成功を収めることが倫理に反すれば、長い目で見て逆効果になると論じています。

企業の経営戦略においても同様です。短期的な利益追求に偏ると、結果的に企業のブランドイメージや信頼を毀損するリスクが高まります。孫子が示唆するように、戦略を立てる際には、常に倫理的な側面を考慮する必要があります。

また、企業が社会的責任を果たすことは、倫理的な意思決定を行う企業に対する顧客の支持を得る手段にもなります。つまり、倫理性を重視することは、戦略的にも長期的な利益を生む要因となるのです。

4.2 対立と合意形成

孫子は、対立を避けながら合意形成を図る戦略を提唱しています。彼の教えに従えば、成功するためには相手との摩擦を最小限に抑え、共感や理解を得ることが重要です。この考えは、ビジネスや政治における交渉にも通じます。

例えば、企業間の競争においても、相手を尊重し、理解した上でのアプローチが効果的です。このようにすることで、対立を回避し、ウィンウィンの関係を築くことができます。孫子の教えは、単に戦争や対立への対処だけでなく、人間関係の構築にも大いに役立つのです。

合意形成はまた、組織内の意思決定にも当てはまります。従業員の声を聞き、意見を取り入れることで、より良い意思決定を行うことが可能になります。このようなコミュニケーションは、信頼関係を育み、組織の団結力を高める結果に繋がります。

4.3 ケーススタディ:孫子の兵法における倫理的選択

歴史上のさまざまな場面を通じて、孫子の兵法が倫理的な選択とどのように関連しているかを考察することは非常に興味深いことです。例えば、彼の教えに従った軍隊や指導者たちが、どのようにして成功を収めたのかを検証することができます。

一例として、ある著名な軍事指導者が孫子の教えを実践し、戦争を避けた戦略を選択したケースがあります。彼は明確な目的と理想を持ち、相手との対話を重視。結果的に、戦争を避けることで多くの人命を救い、持続可能な平和を実現しました。このように、倫理的な選択がもたらす成果の大きさを、孫子の教えから学ぶことができます。

また、現代のビジネスにおいても、倫理的選択をすることが企業の successにつながる事例があります。ある企業が、利益追求を一時的に犠牲にしてでも環境保護を重視した結果、消費者や社会からの支持を得て、ブランドイメージを高めたというケースです。このように、孫子の教えは、現代における倫理的選択の重要性を示す光となるのです。

5. 現代における応用

5.1 ビジネスにおける意思決定

現代のビジネス環境において、孫子の兵法は多くの経営者にとって有効なガイドラインとなっています。競争が激化する中で、他社との差別化や戦略的な判断が求められるようになり、孫子の教えが持つ深い知恵は、特に重宝されています。

企業が市場に進出する際、孫子の「知彼知己」の原則は、競合他社の動向を把握することがいかに重要かを示しています。単に自社の強みを追求するのではなく、競合の戦略や市場のニーズを分析することが、成功へのカギとなるのです。

さらに、ビジネスにおけるコミュニケーション戦略も、孫子の教えに根ざしています。消費者の信頼を得るために、透明性や倫理的なアプローチを強調する企業が増えている現代において、孫子の「戦わずして勝つ」という考えは極めて現代的で relevant です。

5.2 政治における倫理的意思決定

政治の世界でも、孫子の教えは活用されています。政治家や政府機関は、通常のビジネスに比べてさらに多くの人々に影響を与えるため、倫理的な意思決定が求められます。特に選挙や政策決定においては、倫理的に適切な行動を取ることが、長期的な支持を築く要因となります。

また、孫子の兵法の戦略的思考は、外交の場面でも大いに役立ちます。国と国との間での駆け引きや交渉において、相手を理解し、同時に自国の利益を最大化することが重要です。このような外交戦略は、孫子の教えに基づいて策定され、実行されています。

例えば、ある国が他国との取り決めを行う際に、孫子の教えを取り入れたアプローチを用いたことで、双方が満足する結果を導き出した事例があります。このように、倫理的な意思決定がもたらす成果は、政治の場面でも証明されています。

5.3 孫子の教えから学ぶ教訓

孫子の兵法から学べる教訓は、ビジネスや政治だけでなく、日常生活にも応用可能です。私たち一人一人が孫子の教えを実践することで、より良い人間関係や意思決定を実現できるのです。例えば、意見の対立が生じた際に、相手の視点を理解し、柔軟な思考を持つことで、円満な解決に繋がることがあります。

倫理的な意思決定を行うことで、個人の信頼度も増し、さらに人間関係が強化されるでしょう。孫子が示すように、相手を尊重し、理解し合うことが、最も効果的な結果を生むのです。

また、未来の様々な選択肢を考える際には、孫子の「先見の明」を持つことが重要です。将来を見据えた戦略的な判断が、結果的に成功へと繋がることを忘れてはなりません。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法と倫理の関係の再評価

孫子の兵法は、数千年の間、多くの人々に影響を与えてきました。そして、その教えは今なお多くの分野で再評価され続けています。倫理的な意思決定の観点からも、孫子の教えは重要な指針を提供しています。現代社会では、企業や個人が倫理的に行動することが求められ、それによって持続可能な成長が可能になるのです。

6.2 将来的な研究の方向性

今後、孫子の兵法に関する研究はさらに進化していくことでしょう。特に、AIやデータ分析が進む現代において、孫子の教えを如何にデジタルニーズに適応させるかが重要なテーマとなります。また、異なる文化や地域における孫子の教えの適用も、今後の研究対象として関心を集めることでしょう。

6.3 最後の考察

私たちは、孫子の兵法から多くの教訓を学び取ることができます。戦略的思考だけでなく、倫理的な意思決定の重要性も含め、孫子の教えは現代においても依然として有効です。今後の社会において、これらの教えが持続可能な発展や人間関係の調和を生むためにどのように役立っていくのか、非常に楽しみです。そして、私たち自身がその教えを実践し、より良い社会を築いていく一助となることが期待されます。