孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略と哲学を基にした重要な文献です。この書物は、戦争だけでなく、ビジネスや日常生活においても戦略的思考を促すための教えが詰まっています。しかし、その戦略が持つ倫理的な側面や、現代においてどのように解釈されるのかについては多くの議論があります。本稿では、孫子の兵法における倫理的な問題を考察します。具体的には、戦争の目的や戦略、倫理の関係、現代社会への適用について詳しく掘り下げていきます。

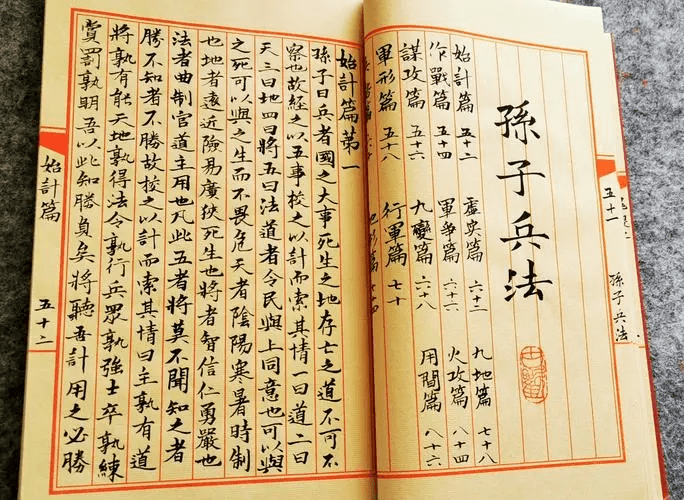

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 戦争の目的

孫子の兵法において、戦争の目的は非常に重要なテーマです。彼は「戦は国家の重大事である」と説き、戦争の目的を勝利に置いています。しかし、勝利の背後には多くの要素が絡んでいます。単に敵を打ち倒すだけでなく、国や民の安全、平和の維持が求められます。孫子は、戦争を最終手段とし、できるだけ避けるべきだと論じています。これは、倫理的な観点から見ても重要で、無意味な戦闘を避ける姿勢が求められます。

また、孫子は「戦の早期決着を図る」ことが効率的で、大衆の苦しみを軽減するために重要だと述べています。これは、倫理的な判断が戦略に組み込まれていることを示しています。たとえば、戦争を早期に終わらせることで、民間人の被害を最小限に抑えるという考え方が、そのまま倫理的な実践とも呼べるのです。

1.2 戦略と戦術の違い

孫子は戦略と戦術の違いを明確にしています。戦略は長期的な観点からの全体計画であり、戦術はその計画を具体的に実行するための手段です。たとえば、国を侵略する場合、戦略的には敵国の補給線を断つことや連携を断つことが考えられます。一方、具体的な戦闘においては、どのような部隊をどこに配置するかが戦術にあたります。

この明確な区別は、戦争を効率的に運営するために重要であり、成功には必ずこの二つの要素が不可欠です。しかし、倫理的な観点から、この戦略的思考が無情な結果を引き起こす可能性があることも見逃せません。すなわち、勝利を追求するあまり、不正義を行ってしまう危険性も秘めているのです。

1.3 孫子の思想の背景

孫子の兵法が成立したのは、春秋戦国時代という激動の時代です。この時代、各国は領土や資源を巡って争い、しばしば大規模な戦争が起こりました。孫子はこれを背景に、戦争が持つ社会的な影響や、戦略的な価値について深く考察しました。彼の思考は、冷酷な軍事的勝利だけでなく、国家の存続や民の安全の観点を重視しています。

この思想の背景には、儒教や道教などの中国の哲学的伝統も影響を与えています。特に、儒教の倫理的な価値観は、孫子の兵法における戦争の「正義」に対する考え方に反映されています。たとえば、彼は戦争を慈悲の精神で行う必要を説き、民を守るための戦いを強調しています。このように、孫子の兵法は単なる戦術書ではなく、倫理的な深みを持つ思想体系であると言えるでしょう。

2. 孫子の兵法と倫理

2.1 戦争における正義の定義

戦争の正義については、孫子も重要視しています。彼は、戦争が正当化されるのは「国の利益に適っている場合」と考えており、ただ単に相手を攻撃することが正しいとは限らないとしています。このため、正義をどのように定義するかが重要な問題となります。例えば、自己防衛や国の存続を守るために戦う場合、その戦争は正義と見なされることが多いです。

ただし、これが倫理的な問題を引き起こすこともあります。例えば、戦争が「正義」とされる背景には、さまざまな利害関係が絡んでいます。他国を侵略することで自国の経済を強化する行為は、一見「正義」に見えますが、実際には多くの人々に悲劇をもたらすことがあるのです。このように、戦争における正義の定義は非常に複雑で、孫子の考え方も一様には評価できません。

2.2 孫子の兵法と道徳の関係

孫子の兵法は、戦略的な要素だけでなく、道徳の観点も織り交ぜています。たとえば、彼は戦いの際に敵の武士を尊重し、勝った後には彼らの能力を評価することを勧めています。この考えは、戦争を通じて得られる教訓を活かし、自分自身を成長させるためのものです。このように、戦争自体が成長の機会であるという考え方は、倫理的な視点からも評価されるべきものです。

また、孫子は「敵を知り、自分を知る者は、百戦して危うからず」と語っており、相手を理解し、適切な行動を取ることが道徳的であるとともに、戦略的にも正しいとしています。これは、相手を尊重しつつ戦う姿勢を示しており、倫理的な実践として賞賛される点でもあります。

2.3 倫理的ジレンマの具体例

孫子の兵法には、倫理的ジレンマが数多く存在します。例えば、戦争における「間接的な戦術」を使用する際に、無実の民間人が犠牲になることがあります。孫子は、本来戦うべきでない相手を攻撃することが、道徳的に許されるのかという問題に直面します。このような場合、正義と利益、倫理と戦略が対立することになります。

また、戦場において自国の利益のために非倫理的な手段を取ることは、未来においてメンタリティに悪影響を与える可能性も考えられます。孫子の兵法自体が、勝利のために倫理を捨てることを容認するわけではなく、これが彼の教えに対する批判の一因となっています。

さらに、孫子の兵法に基づく戦略が、人々の命や生活にどのような影響を及ぼすかを考えると、倫理的課題はますます複雑になります。たとえば、長年続く戦争や外交的緊張が地域の安定を脅かし、人々の生存基盤が失われることも想定されます。このような状況においては、致命的な選択を迫られることになるのです。

3. 孫子の兵法に対する批判

3.1 倫理的視点からの批判

孫子の兵法が持つ倫理的な課題は、学者や実務家の間でも多くの議論を呼んでいます。具体的には、彼の戦略が持つ冷酷さや非人道性が批判の的です。たとえば、彼が支持する「敵を欺く」戦略は、時には不正直な手段を用いることを合法化する余地があるのではないかという懸念があります。

さらに、孫子の兵法は、成果を重視するあまり、人間の尊厳や感情を無視する危険性があります。実際に戦争が引き起こす苦しみや、戦争を引き起こす背景にある社会問題を十分に考慮しない限り、倫理的な視点からは評価できません。このように、孫子の教えは功利主義的な側面を持ち、戦争を正当化するツールとして使われる危険性があります。

3.2 現代の戦争観との対比

現代においては、戦争の倫理に対する認識が変わりつつあります。国際法や人権に関する規範が強化され、戦争が引き起こす被害に対する理解が深まっています。たとえば、民間人の保護や戦争犯罪の防止がより重視されるようになり、孫子の兵法のような非人道的な戦術は批判されています。

このような現代的な戦争観と、孫子の時代の戦争観とのギャップは大きいです。昔は、「戦は手段であり、勝利が全て」と考えられていたのに対して、現在は「戦争そのものが悲劇である」とする考え方が浸透しています。このため、孫子の教えを現代に応用する際には、その倫理的側面を見直さなければならないでしょう。

3.3 孫子の教えがもたらす影響

孫子の兵法は、単なる戦略書としてだけではなく、人々の考え方や行動にも多大な影響を与えてきました。しかし、その影響が必ずしもポジティブなものとは限らず、時には非倫理的な行動を促す原因ともなり得ます。特に、企業戦略や国際関係において、勝利を追求するあまり倫理を犠牲にするケースが見受けられます。

たとえば、ビジネスの世界では、競争相手を打ち負かすために姑息な手段を用いる例があります。これは孫子に基づく「勝者こそが正義」という考え方がもたらす弊害の一つです。したがって、孫子の教えを現代の文脈でどのように解釈し、適用するかが重要な課題となります。

また、孫子の教えがもたらす影響は、戦争だけに留まらず、政治やリーダーシップにも広がっています。「勝つためには何でもする」という姿勢が、時には倫理的な判断を曇らせることもあるのです。このように、孫子の考え方には良い面と悪い面が同居しており、そのバランスを考える必要があります。

4. 孫子の兵法の賛同意見

4.1 戦略的思考の重要性

孫子の兵法に賛同する意見の一つは、戦略的思考の重要性です。現代社会においても、計画的に物事を進めることが成功の鍵とされています。企業戦略やプロジェクトマネジメントにおいて、孫子の教えは「敵を知り、自分を知ること」に基づくリスク管理の考え方に直結しています。優れた戦略家は、必ず戦略と戦術の両面を考慮し、状況に応じた判断を下すことが求められます。

例えば、企業が市場で成功するためには、競合他社の動向を把握し、その上で自社の強みを生かすことが不可欠です。「敵を知る」という考え方は、ビジネスの競争においても同様に適用されます。このような観点から、孫子の兵法は現代においても有効な戦略書として重視されています。

4.2 幸福と平和の追求

孫子の兵法は単なる戦争の手引き書ではなく、幸せや平和についても考察されています。納得のいく戦略を持つことは、戦争を避ける手段でもあります。彼は「最良の戦略は戦わずして勝つことである」と述べており、戦争が避けられる方法としての価値を示唆しています。この考え方は現代にも当てはまるもので、国際関係やビジネスにおいても、和平を維持することが重要視されています。

たとえば、国際関係では戦争を回避するために外交交渉が行われます。これは、孫子の考え方に沿ったアプローチであり、一時的な利害関係を超えて共存共栄を追求することが求められています。このように、孫子の教えは戦争そのものの否定に繋がる場合もあります。

4.3 倫理的な実践の可能性

孫子の兵法が持つ倫理的側面を再評価することで、その教えは現代においても有意義なものであるという意見があります。特に、倫理的な基準を持ちながら戦略を組むことで、戦争を行う必要がなくなる場合が多いことに気づく人が増えています。たとえば、企業や組織が倫理的な経路を選択することで、持続可能な成功を手に入れることができます。

孫子の教えを現代的な倫理基準に照らし合わせて解釈しなおすことが、倫理的な実践を促進することができるでしょう。たとえば、企業は利益追求だけでなく、社会的責任や環境への配慮も考慮しながら行動していくことが求められます。この点においても、孫子の教えが役立つ可能性は大いにあります。

5. 孫子の兵法と現代社会の倫理

5.1 現代戦争における倫理的課題

現代の戦争は、過去の戦争と比べて複雑化していると言えます。非国家主体やテロリズム、サイバー戦争など、新たな敵との戦いが求められています。これに伴い、戦争の倫理的課題も多様化しています。民間人の保護、戦争犯罪、情報戦など、さまざまな側面から見た倫理的問題が現れる中、孫子の兵法の考え方をどう適用するかは重要な議論のテーマです。

たとえば、無人機を使用した攻撃は、迅速な戦闘を可能にしますが、同時に無辜の民の命が奪われる危険性があります。これは、孫子がかつて考えた「戦争の悲劇」と重なる部分が多いです。これらの問題を解決するためには、戦略的でありながらも倫理的な判断が求められます。

5.2 孫子の教えの現代的応用

現代において孫子の教えは、軍事だけでなく、ビジネスや政治にも応用されています。特に、競争が激化するビジネスの世界では、戦略的思考が不可欠です。孫子が提唱する「知恵」と「戦術」を駆使することで、企業は市場での競争を勝ち抜くことができます。

また、孫子の教えはリーダーシップの資質とも関わっています。リーダーは、「敵」を打ち負かすだけでなく、チームメンバーの特性を理解し、それを活かすことで、より良い結果を生み出すことができるのです。このような観点からも、孫子の教えは現代的な課題に対する解決策を提供していると言えます。

5.3 結論:倫理的問題の解決策

孫子の兵法には、倫理的な問題が数多く存在しますが、それを解決するためのアプローチも同時に存在します。現代社会では、戦争や競争を避けるために、倫理的な観点からの対話や交渉が求められています。孫子の教えが、戦略的思考を促進するだけでなく、倫理的な判断を伴うことで、持続可能な平和を実現できる可能性があります。

最終的には、孫子の教えを単なる戦争のマニュアルとして捉えるのではなく、戦略的かつ倫理的な行動を促すものとすることが重要です。この視点を持つことで、戦争や競争がもたらす悲劇を最小限に抑えることができるでしょう。孫子の兵法は、勇気と知恵を持って行動することの重要性を教えているのです。