漆器は中国の伝統的な工芸品であり、長い歴史を有しています。美しくて実用的な漆器は、古代中国から現代に至るまで、多くの文化的役割を果たしてきました。その魅力は、単なる装飾品にとどまらず、深い文化的意味や技術的な職人技に裏打ちされています。本記事では、中国文化における漆器の位置付けとその歴史的背景について詳しく探求していきます。

1. 漆器とは何か

1.1 漆器の定義

漆器は、漆と呼ばれる自然素材を用いて製作された器具や装飾品を指します。漆は木材や竹製品の表面を保護し、耐久性を与えるだけでなく、光沢のある美しい仕上がりを提供します。漆器には、様々な形状や用途のものがあり、食器や装飾品、文房具まで幅広く存在します。

漆器の特徴は、その独特な光沢にあります。漆の表面は滑らかであり、手触りも良いため、使う人々に喜びを与えます。また、漆は防水性に優れ、化学物質にも強いため、日常生活での使用にも適した工芸品です。歴史的に見ても、漆器は富裕層や特別な人々に用いられてきたため、その美しさは贅沢の象徴でもあります。

1.2 漆器の材料と製作プロセス

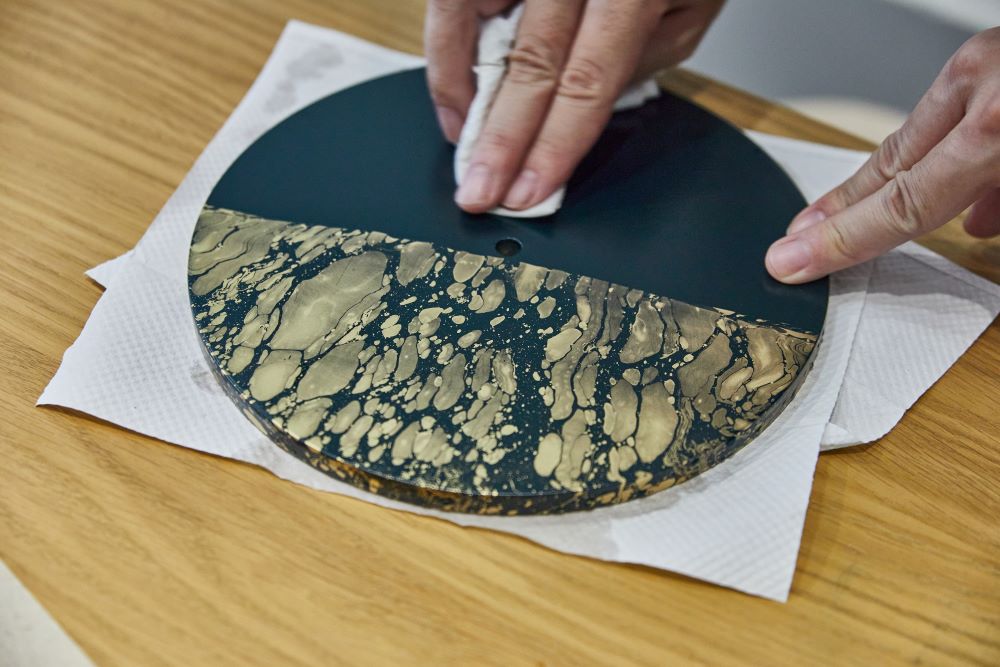

漆器を制作する際には、主に漆、木材、竹、金属などの材料が使用されます。特に漆は、木の樹液から得られ、その成分には抗菌作用があり、衛生面でも優れた特性を持っています。制作プロセスは手間がかかり、まず木材を木工加工し、漆を何度も重ね塗りしていくことで美しい光沢を生み出します。この過程には、塗りの技術や時間、慎重な作業が要求されます。

また、漆器のデザインには、伝統的な紋様や絵が施されることも多いです。これらの装飾は、中国の歴史や文化、宗教的背景を反映したものが多く、漆器そのものが文化的な物語を表現していると言えます。例えば、故宮博物院には、多くの歴史的な漆器コレクションがあり、これらは中国の技術と美意識を実証する貴重な財産です。

2. 漆器の起源と歴史

2.1 中国における漆器の起源

漆器の起源は、紀元前5000年ごろの中国新石器時代に遡ります。この時期、野生の漆の木の樹液を使って、器や道具の表面をコーティングする技術が発展しました。初期の漆器は、主に日常生活で使用され、特に食器や容器として利用されていました。漆器は当時の人々の生活を支える重要な要素であり、重要な役割を果たしています。

徐々に、漆器の制作技術は進化し、商業的な製品として盛んに取引されるようになりました。特に春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)には、漆器は貴族や富裕層の間で重宝され、その美しさと品質が評価されました。この時代に、多くの漆器工房が設立され、洗練された技術とデザインが確立されたのです。

2.2 漆器の発展と各時代の特徴

中国の各歴史時代において、漆器はそのデザインや技術の面で独自の変化を遂げてきました。漢代(紀元前206年〜220年)の漆器は、華やかな色使いや複雑な模様が特徴で、特に礼器や食器としての用途が広がりました。この時期の漆器は、儀式や祭りにも使用され、社会的地位を象徴する重要なアイテムとなりました。

また、唐代(618年〜907年)には、漆器がさらに発展し、特に「掻き漆」と呼ばれる技法が用いられるようになりました。これにより、漆器の表面に複数の層を重ね、色を彫り込んだ装飾が施され、より精巧な仕上がりとなります。この時期、海外との貿易が盛んになり、漆器は他の国でも評価され、多くの国々に輸出されました。

2.3 歴史的事件と漆器の関係

歴史的事件は漆器の発展にも影響を与えました。例えば、明代(1368年〜1644年)には、国家の安定と共に、工芸品の制作が盛んになり、漆器も大型化し、装飾がより派手になりました。また、この時期には皇帝専用の漆器が制作され、どのように漆器が国家的シンボルとして使用されていたかが窺えます。

また、文化大革命(1966年〜1976年)の影響を受け、伝統工芸品は一時的に姿を消すような時期もありました。しかし、1980年代以降、中国の経済改革が進む中で、漆器も再び脚光を浴び、国際的にも注目されるようになりました。このように、中国の歴史と漆器は密接に結びついていて、どちらも時代の変化を映し出しています。

3. 漆器の技法と様式

3.1 伝統的な漆器の工法

漆器の伝統的な工法には、いくつかの重要な技術があります。一つは「塗り重ね」です。これは、漆を何層にも重ねて塗り、徐々に厚みを増していく技術で、仕上がった漆器は非常に強く、光沢のある仕上がりになります。漆の乾燥には湿度と温度が重要で、重要な技術と言えます。

もう一つの工法は「掻き出し」です。この技法では、漆が乾いた後に表面を掻き取ることで、下の層が見えるようにし、色のコントラストを生み出します。掻き出すパターンやデザインは非常に多様で、この技法は漆器に独特の芸術的要素を加えます。これらの技法の習得には、長い時間と経験が必要であり、職人の技術は代々受け継がれてきました。

3.2 地域ごとの漆器の特徴

中国各地には、独自の漆器のスタイルがあります。例えば、福建省の漆器はその装飾が非常に複雑で、特に金箔を使った技術が特徴的です。ここで作られる漆器は、特に高級品として取引されることが多く、重厚なデザインと金色の装飾により、非常に豪華な印象を与えます。

一方、浙江省の漆器は非常にシンプルで、ナチュラルな素材感を大切にしています。ここでは、漆の色合いがそのまま生かされ、余計な装飾が少ないため、使う人々に親しまれています。地域によって異なるスタイルは、漆器を楽しむ一環であり、訪れる人々に新たな発見をもたらします。

3.3 現代における漆器の革新

現代に入ってから、漆器の制作に関しても革新が進んでいます。伝統的な技法を守りながらも、現代のデザインやライフスタイルに合った新しい作品が登場しています。若い芸術家やデザイナーたちは、漆器を現代アートの一部として再解釈し、さまざまな素材や技法を組み合わせることで革新的な作品を生み出しています。

その中には、漆器をインテリアとして使用したり、アート作品として展示する試みもあります。これにより、漆器は新しい層の観客や愛好者にアプローチし、その価値を再確認されています。例えば、国際的なアート展で展示される漆器は、伝統と現代性を兼ね備えた作品として高い評価を受けています。

4. 漆器と中国文化

4.1 漆器の文化的な意義

漆器は、中国文化において深い文化的意義を持っています。古代中国では、漆器は貴族や王族によって制作、使用され、社会的地位や富の象徴とされていました。そのため、漆器はただの道具というだけでなく、文化的なアイデンティティを示す重要な要素でもあります。

さらに、漆器は儀式にも欠かせない存在でした。結婚式や祭りなど、特別な場面で用いられることで、漆器は大切な思い出の一部として位置付けられてきました。こうした文化的背景により、漆器は単なる日用品以上の価値を持つようになったのです。

4.2 漆器と儀式・祝祭の関係

漆器は、中国の多くの儀式や祝祭において極めて重要な役割を果たしています。例えば、婚礼では漆器を用いた儀式が行われ、新郎新婦が漆器を使って飲食を共にすることが、幸福な結婚生活を意味するとされています。また、祭りの際にも、漆器は祭壇に供えられ、神に感謝するための重要な道具となります。

こうした儀式で使用される漆器は、単なる装飾品ではなく、特別な意味を持っています。それぞれの模様や色使いには、地域ごとの文化や信仰が反映されており、その背後には長い歴史があることを思えば、漆器のひとつひとつには物語が詰まっているのです。

4.3 漆器が描く中国の美意識

中国の漆器は、美意識を非常に大切にしています。漆器のデザインや技法には、中国人特有の自然への感謝や美的感覚が色濃く表れています。例えば、動植物のモチーフが多く描かれており、季節の移ろいを感じさせるようなデザインが人気です。特に、蓮や竹などは清らかさの象徴とされ、漆器のデザインに頻繁に取り入れられます。

また、漆器の製作過程そのものも、時間と労力をかけた精緻な作業です。それゆえ、漆器に込められた職人の心意気や創造性は、中国の美意識の一端を表現していると言えるでしょう。このように、漆器は中国の文化や美意識を象徴するものとして、長い間愛されてきたのです。

5. 漆器の国際的な影響

5.1 国外への影響と評価

漆器は中国国内だけでなく、国外でも評価されています。特に日本や韓国などの近隣国は、古くから中国の漆器技術を受け入れ、独自の発展を遂げました。日本の漆器は、中国の漆器から影響を受けつつも、独自のスタイルを確立し、特に茶道において重要な役割を果たしています。これにより、漆器は日本の文化の一部として広く認識されるようになりました。

また、欧米でも中国の漆器に対する関心が高まっています。有名なオークションやアートギャラリーでは、伝統的な漆器が高値で取引されており、コレクターたちの間でも人気があります。中国の漆器は、芸術作品としての価値を持つことが認識されており、国際的なアートシーンでも注目されています。

5.2 漆器の現代アートとしての位置付け

現代において、漆器はただの伝統工芸品にとどまらず、現代アートとしても注目されています。若いアーティストたちは、漆器を使った新しいアート作品を生み出し、漆器の枠を超えた表現を追求しています。例えば、漆を用いた彫刻やインスタレーションは、従来の漆器とは異なる視点からのアプローチを提供します。

アート展やギャラリーでは、漆器を素材にした現代的なアート作品が多く展示され、その独自性や美しさが評価されています。これにより、漆器は新しいファン層を開拓し、アートとしての価値を高める結果となっています。漆器の持つ美しさが、現代のアートにも新たなインスピレーションを与えているのです。

5.3 日本文化との関わり

漆器は、日本文化とも深く関わっています。日本の漆器には、中国の技術を基にした「和漆器」という特有のスタイルが存在し、多くの日本人が漆器に対して独特の美意識を持っています。たとえば、漆器の表面に金箔や銀箔を施すことは、日本の漆器でも一般的な技法であり、美しさだけでなく、神聖さを表現する意味も持っています。

また、日本の茶道においても漆器は重要な役割を果たしており、茶碗や茶器などに漆器が使用されます。これにより、漆器は日常生活の一部として根付いています。中国の漆器技術が日本の文化に与えた影響は深く、相互の文化交流が今日の漆器技術の発展につながっています。

6. 漆器の未来

6.1 現在の課題

漆器の未来にはいくつかの課題があります。めまぐるしく変わる現代社会において、伝統工芸品としての漆器は若い世代の間での関心が薄れているという現実があります。また、伝統的な手法を持つ職人が減少しているため、技術の継承が困難になっている状況も問題です。このような背景から、漆器の存続が危ぶまれることもあります。

さらに、工芸品としての漆器の価格は高いため、一般消費者の手に届きにくく、若い世代が漆器を身近に感じることが難しくなっています。これを解消するためには、教育や普及活動が必要です。漆器の魅力を伝える取り組みが求められています。

6.2 漆器の持続可能性と新しい可能性

持続可能な漆器の制作が求められる中で、新しい技術や素材の導入が必要です。環境に配慮した製品への需要が高まる中、自然素材を使用した漆器や再利用可能なデザインの開発が期待されます。これにより、環境意識の高い消費者にも受け入れられる可能性があるのです。

また、デジタル技術の進化によって、漆器のデザインや製作方法にも新しい風が吹き込まれています。3Dプリンターを利用したモデル製作や、デジタルアートとしての漆器デザインの展開が進んでおり、芸術家たちが新しい表現の場を模索しています。このように、将来的には伝統とテクノロジーの融合が進むことで、漆器が新たな可能性を切り開くかもしれません。

6.3 漆器を守るための取り組み

漆器を守るための取り組みも重要です。例えば、国家として漆器産業を支援する政策が必要です。職人の育成プログラムや、伝統技術の保存活動を推進することで、次世代の職人を育てることが求められています。また、漆器の魅力を多くの人々に知ってもらうための展覧会やワークショップも重要です。

さらに、国際的な交流を深め、世界各国の文化と漆器を結びつけることで、多様な視点での評価や理解を促進できます。特に、文化の架け橋としての役割を果たすことが、漆器の未来を明るく照らす可能性が高まることでしょう。

終わりに

漆器は、中国文化において深い歴史とともに発展してきた伝統工芸品です。その技術や美しさは、古代から現代に至るまで多くの人々に愛されてきました。しかし、未来にはいくつかの課題が待ち受けています。それに対処するためには、若い世代の育成や持続可能な開発の推進が不可欠です。漆器の持つ魅力を理解し、その価値を再認識することで、今後も漆器は文化の中で生き続けていくことでしょう。