中国文化は、その深遠さと多様性から世界中で注目されています。特に、中国の茶道は、単なる飲茶の方法に留まらず、精神的な修練や美的体験、また他者をもてなす文化が豊かに組み合わさったものです。本稿では「おもてなしと茶器:茶道における重要性」というテーマをもとに、茶道の歴史やおもてなしの概念、中国茶器の種類、茶器にまつわる美学、さらには茶道における実践的なおもてなしについて詳しく探求していきます。

1. 茶道の歴史

1.1 茶道の起源

茶道の起源は、古代中国にまでさかのぼります。茶葉が初めて使用されたのは紀元前2737年とも言われており、当初は薬草として利用されていました。やがて茶は飲み物としての地位を確立し、唐代(618-907年)には文人たちの間で茶を楽しむ文化が生まれます。この時期、茶は単なる飲み物から、心を落ち着けるための重要な要素へと変化していきました。

さらに、宋代(960-1279年)になると、茶道の概念がより形作られるようになります。この時期の茶は、点てる、立てる、そして愛飲するという一連の行為が洗練された技術として発展しました。日本でもこの時期の水準の茶道が取り入れられ、後に独自の発展を遂げることになります。

1.2 茶道の発展と変遷

明代(1368-1644年)と清代(1644-1912年)には、茶道がさらなる高みに達します。特に、明代では茶陶器の技術が発展し、美しい茶器が作られるようになりました。清代には、茶道は貴族の間で一種の社交儀式として確立され、特に清朝の皇宮では茶道の大規模な儀式が行われました。

日本への茶の伝来は、この時期の影響を強く受けています。日本の茶道は、禅宗の影響を受け、簡素で静謐な美しさを追求する独自のスタイルに発展していきました。このように、茶道は時代や地域によって異なる特徴を持ちながら、常に進化してきました。

1.3 茶道における文化的背景

茶道は、ただの飲食文化ではなく、深い精神性を持った文化活動です。中国の茶道には、孤独、静けさ、そして自己反省の時間が必要とされるため、現代の忙しい生活の中で失われがちな「自分との対話」を促します。また、茶道を通じて、周りの人々との調和を図るという重要性が強調されます。

このような文化的な背景は、茶道の実践に独特な意味を与えています。「おもてなし」は単なるサービス行為ではなく、心からの思いやりを大切にする文化そのものであり、茶道と切り離せない関係にあります。つまり、中国の茶文化は、飲むことを超えた精神的な営みと美的な体験を提供するものです。

2. おもてなしの概念

2.1 おもてなしの定義

「おもてなし」は、日本文化において特に重要な概念であり、単なるサービスを超えた性質を持ちます。相手のニーズを先回りして考え、その方の喜びや満足を最優先にする姿勢が求められます。これは相手との深いつながりを生むものであり、心の通った交流を実現します。

例えば、茶道におけるおもてなしでは、茶を淹れる人が客の好みや状態を観察し、それに応じて茶を提供します。温かさや心遣いが表れる瞬間が重要であり、茶道の一環として「おもてなし」は義務感ではなく、自然な気持ちとして表現されます。

2.2 日本文化におけるおもてなしの重要性

日本文化においておもてなしは、多くの場面で見られる重要な要素です。例えば、旅館や飲食店では、訪れる人々を心から歓迎するための多くの工夫がなされています。これにより、客はただ食事をするのではなく、日本の文化そのものを感じることができ、その体験は特別な思い出となります。

また、ビジネスシーンでもおもてなしの精神は浸透しています。取引先への接待や訪問時には、相手を快適に迎えるために気を配った配慮が必要とされます。こうしたおもてなしの考え方は、茶道と同じく、相手を思いやる真心から生まれるものであり、日本人の精神を象徴しています。

2.3 おもてなしと茶道の関係

茶道は、おもてなしを体現する格好の方法であり、そこで使われる茶器や道具一つ一つがその心を表しています。茶道では、客を迎える準備が細やかに行われ、茶器の選定や配置にも特別な意味があります。例えば、花器や茶道具の配置は、心地良い空間を作り出すために考え抜かれています。

茶道を通して行われるおもてなしは、見えない心を形にするプロセスです。茶を点てる者が客に向ける思いは、茶道の哲学そのものであり、客はその心を感じ取ることによって、より深い体験を得ることができるため、おもてなしと茶道は明確な関係性を持っています。

3. 中国茶器の種類

3.1 陶器と磁器の違い

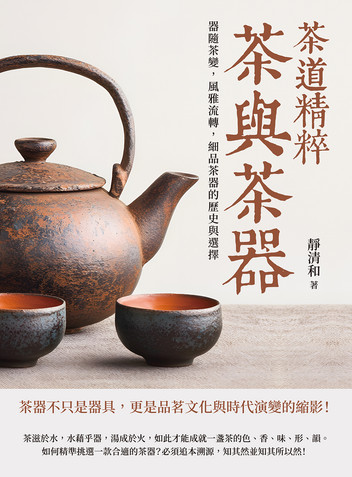

中国の茶器は、主に陶器と磁器の二つに大別されます。陶器は比較的多くの発色が可能で、ロクロ成形による様々な形状が特徴です。一方、磁器は高温で焼かれるため、より堅く、なめらかな質感が生まれます。磁器の茶器は、薄くて軽量なため、茶の持つ繊細な香りや味わいを一層引き立てます。

例えば、有名な「宜興の紫砂壷」は、陶器の一種で、茶葉との相性が抜群であることから数世代にわたり愛され続けています。また、景徳鎮磁器は、その透明感のある白い釉薬と美しい青い絵柄で知られており、特に贈り物や特別な場面で用いられることが多いです。

3.2 主な茶器の種類(急須、茶杯、茶盤など)

中国茶道において使用される茶器には、急須、茶杯、茶盤、茶海(茶の水を注ぐ器)など様々な種類があります。急須は茶葉を蒸すために不可欠であり、その形や材質によっても風味が異なります。例えば、鉄製の急須は、熱を均一に伝えるため、特にウーロン茶に適しています。

茶杯は、飲むための器であり、形状によって飲み口や香りが異なります。半透明の茶杯を使用すると、茶の色合いを楽しむことができます。また、茶盤は湯に浸されるため、茶の準備を整える重要な役割を持ち、空間を整える美しさを提供します。

3.3 各茶器の役割と用途

それぞれの茶器は特定の役割を持ち、使用方法にも独自の設計思想が反映されています。急須は茶を注ぐ際の通り道の形状や、孔の位置によって、各茶葉の特特性を最大限に引き出す効果があります。また、茶海を使うことによって、急須から注がれる際の温度を調整する役割も果たし、味わいを安定させることができます。

茶杯は、飲む人に楽しみを提供するため、その大きさや形も多様です。物によっては、持った時の「口当たり」を特に重視して制作されていることもあります。茶盤も、見た目だけでなく、機能的にデザインされており、抽出した茶の液体が流れ落ちる場所を確保することが、その役割です。

4. 茶器の美学

4.1 茶器のデザインと素材

中国の茶器は、そのデザインや素材においても特に美学が重んじられています。器は色、形、質感が調和し、茶道具の一つ一つが芸術作品としても評価されます。器を選ぶ際には、その見た目だけではなく、使用者の感情が表現されるようなデザインが重視されます。

加えて、使用される材質も多様で、鉄、紫砂、磁器、木など、各素材が持つ特性が味わいに影響を与えます。例えば、紫砂陶器は保湿性が高いため、時間が経つごとに馴染んできます。これは、使用者が茶を淹れる度に体験できる特別な魅力でもあります。

4.2 茶器の選び方と使い方

茶器を選ぶことは、茶道を行う上で非常に重要なプロセスです。用途に応じた器を選ぶ際、かつては伝統的な見本を参考にしつつ、現代のライフスタイルに合わせた適切な選び方が求められます。急須を選ぶ際には、耳の位置や持ちやすさ、さらには通気性も考慮することが重要です。

使い方においても、茶器は注意深く扱われなければなりません。例えば、陶器の急須は直火にかけず、お湯で温めるのが一般的です。これにより、茶の香りや風味を保持することができます。このような細部に注意を払うことで、より良い茶を楽しむことができるのです。

4.3 茶器がもたらす心の安らぎ

茶器は、単なる道具ではなく、心の安らぎをもたらす存在です。美しいデザインの茶器を用いることで、道具に対する気遣いや感謝の念が生まれ、茶を飲む体験がより豊かになります。茶器が持つ温かみや独特の風合いは、心を和らげる効果があり、急須から注がれる一杯の茶は、心の疲れを癒す存在となります。

また、茶器を通じて体験される視覚的・触覚的な心地よさは、飲茶に対する集中を高める要素です。このように、茶器は茶道の一部として、飲む際の心の安らぎや喜びを高める重要な役割を果たしています。

5. 茶道におけるおもてなしの実践

5.1 テーブルセッティングと茶器の配置

茶道でおもてなしをする際は、テーブルのセッティングや茶器の配置が極めて重要です。茶器は、使用頻度に応じて最適な位置に配置することが求められ、常に取りやすいことが重要です。また、茶器同士の距離感やバランスも考慮され、美しいセッティングを作り出します。

例えば、急須は近くに配置し、その横に茶杯を置くことでスムーズなサーブが可能になります。茶器の色や質感の調和を考えながら配置することで、視覚的にも楽しめる環境が整います。これにより、訪れた客にとって特別な一時を演出することができます。

5.2 お客様に対する心配り

茶道におけるおもてなしは、単なる形式ではなく、心からの思いやりをもって行われます。訪れた客の状態に気を配ることが大切であり、例えば、肌寒い季節には温かいお茶を提供し、逆に暑い季節には冷たいお茶を用意するなどの工夫が求められます。

また、お客様が好きな茶の種類や飲む際の嗜好に応じて臨機応変に対応することも、心配りの一環です。こうした気遣いは、客にとっての特別な体験を生み出し、茶道の真髄である「おもてなし」の精神が感じられる瞬間です。

5.3 おもてなしの演出と茶会の進め方

茶道における茶会の進め方は、おもてなしを遠くに伝える重要な要素です。イニシエーションとして、場の雰囲気を整える挨拶から始まり、次に茶を点てる過程を観察する楽しさを提供します。具体的には、茶道具の導入や説明を行い、どのように茶器を扱うべきかを教えることが、参加者にとって学びの機会となります。

また、茶会の進行においては、参加者同士の対話を交えながら、リラックスした雰囲気を保つことが重要です。一杯の茶を楽しむだけでなく、その背後にある思いやりや共感を感じることができれば、おもてなしの目的が達成されます。茶道は、日々の忙しさを忘れ、心の豊かさを実感するための絶好の機会を与えてくれます。

6. まとめと今後の展望

6.1 おもてなしと茶道の未来

おもてなしと茶道は、今後もますます注目される文化的実践として成長していくでしょう。グローバル化の進展に伴い、世界各国で茶道の精神や技術が広まる中で、茶道は新たな視点や形態を生み出す可能性があります。その際、おもてなしの概念は、国境を超えて人同士の結びつきを強める役割を果たすことでしょう。

また、日本国内でも茶道を学ぶ機会が増え、様々な年齢層や背景を持つ人々がその魅力に触れることができるようになってきました。おもてなしを通じて、互いの文化や価値観を理解し合うことで、より良い社会の形成に寄与することが期待されます。

6.2 茶器の重要性と文化継承

茶器は、行為そのものが持つ美しさを感じさせるための重要なツールです。適切な茶器を選び、用いることは茶道の成長に不可欠であります。茶器を通じた文化の継承は、次世代の人々にもその価値を伝えていく手段となります。

茶道教室では、茶器の取り扱いや使い方を学ぶだけでなく、その背後にある歴史や哲学をも知ることができます。これにより、茶道を学ぶ人たちは単に技術を追求するのではなく、文化の一部としての茶道を理解し、尊重する姿勢を持つようになります。

6.3 茶道を通じた国際交流の可能性

国際交流において茶道は、各国の文化やアイデンティティを共有する重要な手段となることでしょう。他国の人々が茶道を体験することで、異なる文化が交錯し、相互理解が深まります。茶道が提供する精神的な癒や、超越した美的体験は、国を超えて心の架け橋となることが期待されます。

このように、おもてなしと茶器、そして茶道は、単なる飲食行為に留まらず、個人と人とのつながりを深め、心を豊かにするための大切な文化的な実践なのです。これからも、その魅力を大切にし、未来へと受け継いでいくことが求められています。

終わりに、茶道は実際の生活とは切り離された特別な瞬間を提供します。それは、私たちが日常の中で失ってしまった心の豊かさを見直すきっかけとなります。おもてなしと茶器の重要性を理解し、それらを通じて本当に価値ある時間を楽しむことができれば、私たちの人生はさらに彩り豊かになることでしょう。