地図は古代から現代に至るまで、人類文明の発展に寄与してきた重要な文化的資産です。特に中国においては、地図製作は単なる地理的情報の提供だけではなく、社会、政治、文化の様々な側面が絡み合った複雑な現象として存在しています。ここでは、地図と政治がどのように結びついているのか、特に領土問題に関連して、その利用と影響について詳しく見ていきたいと思います。

1. 地図の歴史と文化的意義

1.1 地図の起源と発展

地図の起源は非常に古く、その歴史は紀元前の時代に遡ります。最初の地図は、自然環境や資源の分布を把握するために作成されたもので、古代文明の発展に伴い、地図の形式や内容は進化しました。中国最古の地図として知られる「禹跡図」は、古代中国における地理理解を記録した重要な資料であり、後の地図製作に多大な影響を与えました。

地図は、ただ地理情報を示すものに留まらず、その時代の人々の世界観を反映したり、政治的意図を表現する手段としても用いられてきました。例えば、唐代の「大唐一統地図」は、国の領域を直視し、中央集権的な国家を構築するための強力なツールとして機能しました。このように、地図は単なる地理的なツールから、文化的、政治的な意味合いを持つものへと発展していったのです。

1.2 中国における地図製作の伝統

中国における地図製作の伝統は、長い歴史を有し、特に宋代から明清時代にかけて著しい進展を見せました。地図製作は、官僚制度や貿易、軍事戦略とも深く結びついており、政府は地図を利用して国家管理を強化しました。例えば、明代の「山海経」や清代の「全図」は、国家の地理的状況を視覚的に示すことで、支配権を明確にし、国民に対する教育効果も狙っていました。

また、地図の製作には多くの技術が用いられ、特に「商業地図」は貿易と交流の促進に寄与しました。商人たちは、地図を活用して新しい市場を開拓し、国際的な交易を拡大しました。こうした過程を通じて、地図は単なる地理情報に留まらず、社会全体の文化的発展に寄与してきたのです。

1.3 地図と文化の関わり

地図は、地理的な情報を伝えるだけでなく、文化的な意味合いも持っています。たとえば、地図に描かれる風景や地名は、その地域の歴史や人々の生活を語ります。中国では、地名や地形を示すことが、地域のアイデンティティや文化を反映することにもつながっています。

また、地図は文学や芸術といった文化活動とも密接に関わっています。有名な詩人や画家たちは、地図を題材にすることで、彼らの視点を通じた世界観を表現しました。このように、地図は単なる情報伝達のツールではなく、文化を形成する重要な要素として存在していることがわかります。

2. 領土問題の背景

2.1 主な領土問題の概要

領土問題とは、国と国の間で領土の所有権を巡って争われる問題を指します。この問題は、歴史的、政治的、経済的な要因が絡み合っており、解決が難しいケースが多いです。中国では、南シナ海や東シナ海の領有権を巡る問題が特に注目されています。

南シナ海では、複数の国がいくつかの島嶼や海域に対する権利を主張しています。これにより、中国とフィリピン、ベトナム、マレーシアなどの国々との間で緊張が高まっています。同様に、東シナ海では、尖閣諸島(中国では釣魚島と呼ばれる)を巡る対立が続いており、この地域の地図がどのように政治的に利用されているのかが注目されます。

2.2 中国の領土問題とその歴史的経緯

中国の領土問題の歴史は長く、古代から続く複雑な背景を持っています。清代には、広大な領土を保持していた中国ですが、19世紀の半ばに西洋列強の侵略を受け、数多くの領土を失いました。この痛みを伴う歴史は、現代の領土問題に影響を与え、中国人にとって非常に敏感なテーマとなっています。

特に、1949年に中華人民共和国が成立して以降、国境を定めるためのさまざまな条約が結ばれましたが、これらの条約については未解決の問題が残されています。また、国際法や国際的な合意に従って解決されるべきと考えられている問題であっても、個々の国の政治情勢や国際関係によってその解釈が異なり、解決が難航しています。

2.3 領土問題がもたらす国際的な影響

領土問題は単なる国と国の間の争いに留まらず、国際社会全体に影響を及ぼします。一つの地域における緊張は、他の国々の外交政策や安全保障にまで波及することが多く、多国間での協力を妨げる要因ともなります。特に中国のような大国の場合、その動向はアジア全体に影響を与えることが少なくありません。

例えば、南シナ海の領土問題においては、アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国が中国の動きを警戒し、軍事的なプレゼンスを強化しています。このような緊張関係は、地域の安定に対して悪影響を与え、経済的な交流にも影響を及ぼす可能性があります。また、国際機関における議論や合意策定が難しくなるなど、国際的な協力の妨げとなる事例も見られます。

3. 地図の政治的役割

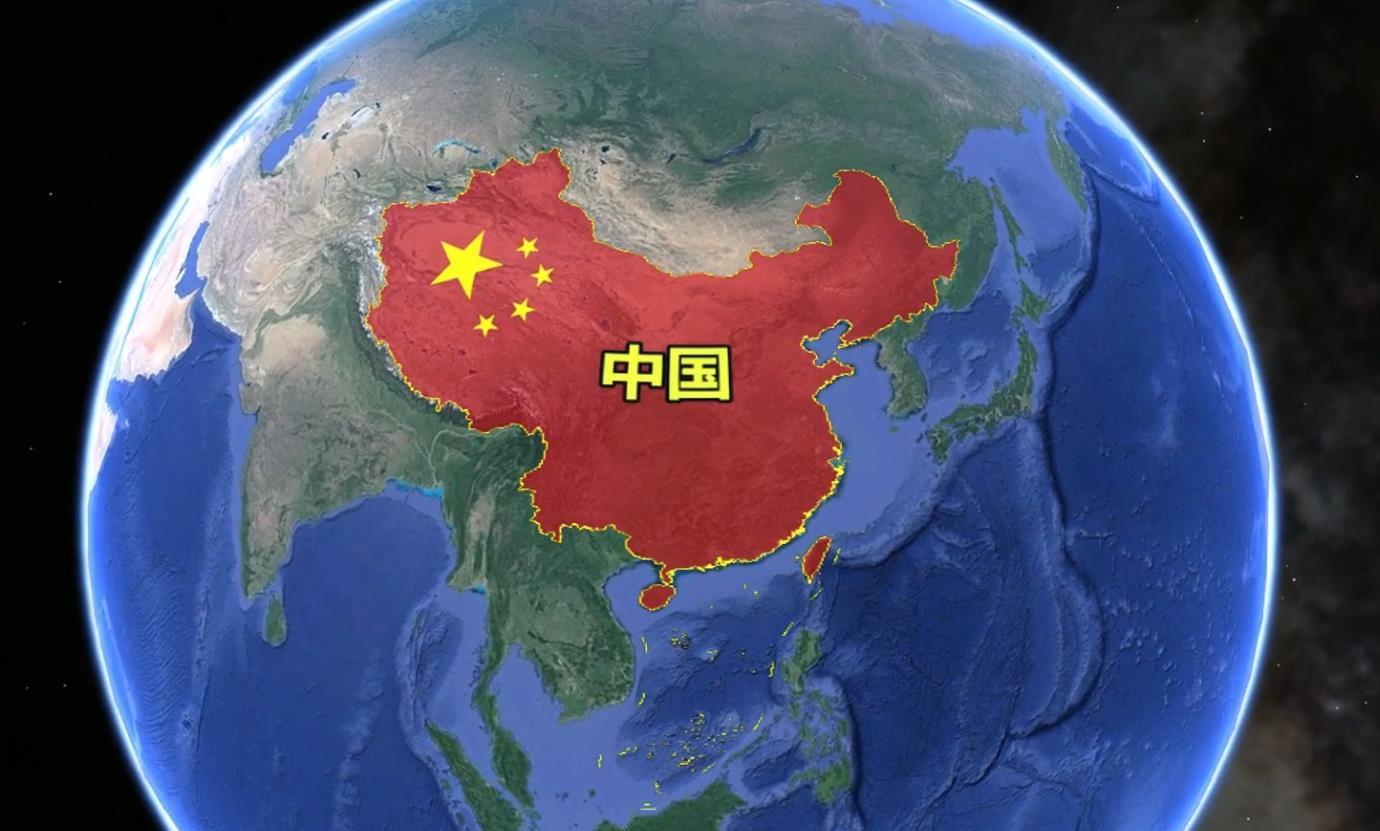

3.1 地図が持つイデオロギー的機能

地図には、地理情報を視覚化するだけでなく、その背後にある政治的な意図やイデオロギーを反映する機能があります。国家は、自国の領土を示す地図を作成することで、国民に対する領土意識の強化を図ります。たとえば、中国が発表する地図では、南シナ海の広範囲にわたる領有権を示す「九段線」が描かれ、国民にその正当性を訴えることが一般的です。

地図はまた、国際社会における悪影響も及ぼします。特定の地域や国を強調することで、他国に対する敵対的なイメージを植え付けたり、逆に自国を美化したりする手段として利用されることもあります。このような地図は、国家間の対立を助長し、国民の間に不信感を生む要因ともなり得ます。

3.2 領土主張を強化するための地図の利用

国の領域を主張するために作成された地図は、その内容がしばしば議論を呼ぶことがあります。特に、領土問題が絡む地域においては、国家が独自の解釈を持って地図を作成し、それを根拠に領有権を主張します。これは、国際法や国際的な合意に反する場合もあり、他国との摩擦を引き起こすことがしばしばです。

たとえば、中国が発表したさまざまな地図には、南シナ海のほぼ全域を「中国の海」として示すものがあります。このような地図は、国際社会に対するメッセージを強化し、中国がその地域での主導権を確立しようとする意図を示しています。また、これに対抗する形で、他国も独自の地図を発表するため、地図を巡る論争が激化することがあります。

3.3 地図の更新とその政治的意図

国が発表する地図は、時間が経つにつれて更新されることがありますが、その更新にはしばしば政治的な意図があります。たとえば、特定の領土の増減や、新しい地形情報の反映など、現在の政治情勢や国際関係を反映させるために地図の内容が変更されることがあります。

このような地図の更新は、国際社会において新たな争点を生むこともあります。国が地図を更新することで、他国に対する圧力や挑戦のメッセージを送る場合があります。また、このような更新作業が行われることで、国民に対する教育や意識の向上を狙うことも多いです。このような背景には、国家の意図や戦略が大きく影響しています。

4. 地図を巡る国際的な対立

4.1 主要な国々の地図利用の事例

地図は国際政治において重要な役割を果たしており、各国は自国の主張を強化するために地図を利用しています。例えば、ロシアはクリミア半島を自国の領土と示す地図を作成し、その正当性を主張しています。このような行動は国際的な批判を招き、制裁を受ける原因ともなりました。

一方で、アメリカや日本などは、地図を使って中国の領有権主張に対抗しています。アメリカは「航行の自由」を訴え、南シナ海での軍事的行動を通じて、中国の領有権主張を覆そうとしています。このように、地図は単なる情報伝達の手段であるだけでなく、国際的な対立の一因ともなっているのです。

4.2 地図の誤解や誤用がもたらす問題

地図の誤解や誤用は、国際関係において深刻な問題を引き起こすことがあります。国や地域ごとに異なる地図の解釈が、対話や交渉を困難にし、誤解を生む要因となることが多いです。地図が異なれば、同じ地域であってもそれに対する認識が異なり、その結果として対立が生まれることもあります。

特に新しい地図技術の普及により、個人や団体が自由に地図を作成・配布できるようになった一方で、誤った情報や意図的に歪められた情報が拡散される危険性も増しています。このような誤解を防ぐためには、正確な情報を提供することが不可欠です。

4.3 教育における地図の役割とその影響

教育において地図が果たす役割は非常に重要です。地図を通じて、学生や市民が地理的な理解を深めることができるだけでなく、歴史や文化についても学ぶことができます。しかし、教育現場で使用される地図が正確でない場合、誤った情報をもとに教育が行われることになります。

例えば、中国の学校では、国の領土を強調した地図が使用されることで、学生たちが国家の領土意識を強化することを目的としています。このような教育方針は、一方では国家への忠誠心を育てることができる一方で、他国に対する偏見や敵意を助長する可能性があります。

5. 地図と情報技術の進化

5.1 デジタル地図とその普及

デジタル技術の進化に伴い、地図の利用方法が大きく変化しています。デジタル地図は、インターネットやスマートフォンの普及により、いつでもどこでも容易にアクセスできるようになりました。これにより、地図の利用がより身近なものとなり、人々の日常生活やビジネス活動においても重要な役割を果たしています。

デジタル地図は、リアルタイムでの情報更新や多様なデータの統合を可能にし、ユーザーにとって利便性が高まっています。例えば、Googleマップなどのサービスでは、交通情報や周辺の施設情報も提供されており、土地の利用において算定される価値を向上させています。

5.2 SNSにおける地図の政治的利用

ソーシャルメディアの普及により、地図は新たな形で政治的に利用されることが増えています。SNS上でシェアされた地図は、その時々の社会的、政治的な動向を反映することが多いです。特に、地図を用いた情報共有は、短期間で多くの人々に影響を与えることができるため、政治的なメッセージとして利用されています。

例えば、抗議行動やデモを行う際に特定の場所を示す地図がSNSで拡散され、参加者が集まるための重要な役割を果たすことがあります。また、領土問題の議論においても、異なる視点から描かれた地図がSNS上で共有され、その情報が議論を活性化させるケースも見られます。

5.3 地図表示技術とその未来

今後、地図表示技術はさらに進化することが見込まれています。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術と組み合わせることで、よりインタラクティブな地図体験が可能になるでしょう。このような技術の発展により、地図がより身近でアクセスしやすい存在となり、教育や観光、都市計画など多様な分野での利活用が期待されています。

また、データ解析技術の進歩により、地図に埋め込まれた情報がより詳細で視覚的に表現されるようになります。これにより、ユーザーはその地域についての理解を深めることができ、地図を通じた新たな発見につながるかもしれません。地図の未来は、今後の技術革新とともに、より多様な可能性を秘めていると言えるでしょう。

6. 結論と今後の展望

6.1 地図の重要性の再評価

これまでの地図の歴史や領土問題、政治的利用などを考慮すると、地図の重要性は単なる情報伝達にとどまらず、文化や政治、教育と深く結びついていることがわかります。これからの社会において、正確で信頼性のある地図情報が求められることは間違いありません。地図は人々の生活をより豊かにするツールとして、引き続き必要とされる存在であり続けるでしょう。

6.2 国際社会における地図の役割の変化

国際社会において、地図の役割も変化しつつあります。地域間の対立や国際紛争の解決に向けて、地図情報は重要な要素となります。特に技術の進化に伴い、多様な視点からの地図作成が求められるようになるでしょう。この変化に柔軟に対応できるかどうかが、国際関係の安定に寄与する重要な要素となるはずです。

6.3 課題と解決策の提案

最後に、地図を巡る課題として、誤解や誤用がもたらす問題は特に深刻です。国際的な合意形成に向けた努力が必要であり、多国間での対話を促進することが求められます。地図教育に注力し、正確な情報を伝えることで、国民の意識を高め、国際的な理解を深めることが一つの解決策と言えるでしょう。

今後、地図という視点からの議論が続き、文化、教育、国際関係の分野でのさらなる発展が期待されます。地図がもたらす可能性は無限であり、私たちはその恩恵を享受しながら、よりよい社会を共に築いていく必要があります。

終わりに、地図は単なる道案内ではなく、文化、歴史、政治を反映する複雑な存在です。この重要性を理解し、適切に利用していくことが、未来の社会にとって不可欠であると言えるでしょう。