儒教は中国の思想文化の中で重要な位置を占めており、その起源と発展は中国の歴史的な背景を理解する上で欠かせない要素です。儒教は、単なる宗教や哲学ではなく、社会、政治、教育において深い影響を持ちながら成長してきました。この文章では、儒教の基本概念や歴史的背景から始まり、孟子と荀子の考え方、儒教の発展、他の思想との関係、そして現代における儒教の影響について詳しく探ります。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教とは何か

儒教は、中国の思想家孔子(紀元前551年-紀元前479年)によって創始された倫理的かつ哲学的な体系です。儒教の核心は「仁」と「礼」であり、「仁」は他者に対する思いやりや愛情を意味します。一方、「礼」は社会的な規範や道徳を指し、家族や社会における役割を重視します。儒教は、個人の道徳性を高めることで、より良い社会を築こうとするもので、教育の重要性を強調しています。

儒教の教義は、個人の内面的な成長とそれに基づく社会の調和を目指すものであり、具体的には「五常」(仁、義、礼、智、信)が示すように、道徳的な行動規範が求められます。また、儒教は家庭を重視しており、特に親への孝行を強調することから、家族関係の重要性が認識されています。

儒教は、単に古代の教えに留まらず、現代社会でもその影響を色濃く残しています。例えば、日本の教育制度や倫理観にも儒教の考え方が見られます。また、アジア全体で儒教的な価値観が根付いており、家族や社会の絆を重視する文化が存在します。

1.2 儒教の主要な教義

儒教の主要な教義の一つは、「仁」を中心に据えた人間関係の構築です。「仁」は、他者に対する優しさや思いやりを表し、個人の道徳性を高めることを目指します。この教えは、孔子が強調した「仁の人は周囲に恩恵をもたらす」という言葉に表れています。また、仁は単なる感情ではなく、行動によって示されるものであり、実際に他者を助ける行為が求められます。

「礼」は、儒教において非常に重要な役割を果たします。礼は、社会的な秩序を守るための規範やマナーを指し、家族やコミュニティ内での関係を円滑にするための手段でもあります。孔子は、「礼」を守ることで、社会が秩序を保ち、調和が生まれると信じました。礼を重んじることで、個人は自己を律し、社会全体としての調和が生まれるのです。

さらに、儒教は教育の重要性を強調します。儒教によれば、教育を通じて人は道徳的に成長し、より良い人間になることができます。孔子自身も教師としての役割を果たし、多くの弟子に教えを広めました。このように、儒教は単なる思想体系ではなく、社会における行動基準や倫理観を形成する軸でもあります。

2. 儒教の歴史的背景

2.1 春秋時代の社会情勢

春秋時代(紀元前770年-紀元前476年)は、中国の歴史の中で政治的な混乱と社会的な変革が進行した時代です。この時期、中国は多くの小国に分かれており、戦争や権力闘争が頻繁に発生していました。この混沌とした社会情勢の中で、人々は安定した社会を求めるようになり、道徳や倫理の重要性が強調されるようになりました。

孔子はこの時代に生まれ、紛争や権力の争いに対抗するための道として、儒教の教えを広めました。彼は、「仁」に基づく人間関係の構築や、礼に則った社会秩序の確立を目指し、道徳的な価値観を根付かせようとしました。孔子の教えは、混乱した社会を再構築するための指針となり、多くの人々に受け入れられました。

また、この時期の知識人たちは、儒教だけでなく、道教や法家など様々な思想が栄えました。それぞれの思想は、春秋時代の社会問題を解決しようと競い合っており、この思想的な多様性が後に儒教の発展にも寄与しました。孔子の教えも、これらの背景の中で整備され、広がっていったのです。

2.2 戦国時代の思想的対立

戦国時代(紀元前475年-紀元前221年)は、春秋時代の混乱が続き、さらに激化した時代です。この時代は、各国の権力争いや軍事的な競争が繰り広げられ、様々な思想が誕生しました。このような思想の中で、儒教は一つの重要な位置を占め、他の思想と対立しながら発展していきました。

戦国時代には、多くの思想家が現れ、その中には道教の老子や荀子、法家の韓非子などが挙げられます。これらの思想は、儒教の教えと異なり、権力と統制を重視するものが多く、特に法家は法を厳格に適用することで社会を安定させることを目指しました。儒教は道徳心や人間愛を重視するため、これらの思想とは対照的です。

孔子の教えに基づく儒教は、戦国時代のような混乱の中で、仁や礼といった価値観を守ろうとするものでした。このような考え方は、戦国時代の知識人たちに広まり、儒教者たちは自らの思想を競い合う中でさらに洗練させていきました。戦国時代の対立は、儒教自体を磨くきっかけともなり、その教えは後の時代に大きな影響を与えることになります。

3. 孟子と荀子の考え方

3.1 孟子の人性論

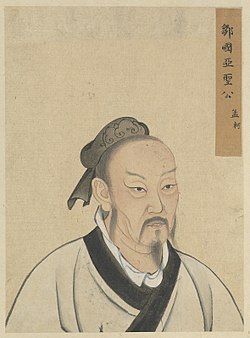

孟子(紀元前372年-紀元前289年)は、儒教の重要な思想家の一人であり、孔子の教えを発展させました。孟子は、人間の本性について独自の考えを持っており、特に「人性論」を提唱しました。彼は、人間は本来「善」であるとし、そのためには良い環境や教育が必要だと考えました。この考え方は、孔子の教えに基づきつつも、より積極的な人間観を示しています。

孟子は、具体的なエピソードを通じてその考えを示しています。例えば、儒教の代表的な逸話に登場する「母の三遷」という話では、孟子の母親が彼の教育のために住む場所を何度も変えたというエピソードがあります。これは、良い環境が子どもの成長にとって重要であることを示しています。孟子の思想は、自己の改善や教育の重要性を強調するもので、今もなお世界各地で多くの人々に影響を与えています。

孟子はまた、政治に関しても注目し、王や支配者には道徳的責任があると強調しました。彼は、「民の支持を受けることが正当な支配の条件である」と考え、道徳的なリーダーシップを重視しました。このように、孟子は儒教の教えを発展させ、より具体的な倫理的課題に取り組む姿勢を見せています。

3.2 荀子の性善説と性悪説

一方、荀子(紀元前313年-紀元前238年)は、孟子とは対照的に「性悪説」を提唱しました。彼は、人間の本性は「悪」であるとし、社会や教育を通じてその悪を抑制し、理性を育てる必要があると考えました。荀子の思想は、現実主義的であり、教育や法律の重要性を強調しました。

荀子は、教育によって人は自身の本性を律し、社会に適応することができると主張しました。彼は、厳格な法律や規範が必要であると考え、教育を通じて道徳心を育む重要性を説きました。この考えは、現代の教育論にも影響を与えており、教育が社会における役割を果たすことを強調しています。

荀子の思想はまた、社会的秩序を重視するものであり、上位者が道徳的な模範を示すことが必要であると考えました。彼は、リーダーシップや権力の行使において、道徳的な基準を設けることが社会の安定に寄与すると信じていました。このように、荀子は儒教の枠組みの中で人間の本性について重要な視点を提供しました。

4. 儒教の形成と発展

4.1 漢代の儒教の発展

漢代(紀元前206年-紀元220年)は、儒教が国家の公式な思想として定められた時期でもあります。漢の初代皇帝劉邦が儒教支持の姿勢を示し、国家の教育制度に儒教を取り入れたことが大きな影響を及ぼしました。この時期、儒教は学問としての地位を確立し、官僚の教育にも重要な役割を果たすようになりました。

漢代には、「五経」と呼ばれる经典が編纂され、儒教の教えが体系化されました。「四書五経」の教えが広まり、士大夫階級における教育の基礎となりました。特に「論語」は、孔子の教えを集めたものであり、後の儒教の発展において重要な文献となりました。このように、漢代の儒教は、国家の教化とも結びつき、広く普及していったのです。

儒教の発展は単に思想の広まりにとどまらず、社会制度や文化にも影響を与えました。儒教が重視する「仁」の考えが家族や社会に根付き、儒教的な価値観が支配者や庶民の意識を形作っていきました。漢代の儒教は、強力な国家の形成と共に、人々の生活様式や倫理観に深く浸透していったのです。

4.2 宋代の儒教の再興

宋代(960年-1279年)は、儒教が再び繁栄した時代とされています。この時期、儒教は従来の教えを基に、新たな解釈や思索が行われました。特に、朱子学と呼ばれる新しい儒教の流派が登場し、道徳や倫理の問題に対する新たなアプローチが提案されました。

朱子学は、儒教の目的や教育の役割を再定義し、心理的要素や宇宙観を取り入れました。朱熹(1130年-1200年)の教えにより、人間と自然の関係が深く考察され、儒教の教義がより体系的かつ哲学的に展開されました。このような思想は、後の明代や清代においても影響を及ぼし、儒教の重要性を一層強化しました。

宋代には、学問が重視され、官僚登用試験において儒教の教義が必要条件とされました。これにより、士大夫層は儒教の学びを基にして国家を支える役割を果たすようになりました。こうした流れの中で儒教は、国家や社会の文化的な基盤として定着することとなったのです。

5. 儒教と他の思想の関係

5.1 道教との対比

儒教と道教は、共に中国の思想文化を形作る重要な要素ですが、その基本的な考え方には大きな違いがあります。儒教は、主に人間関係や社会の道徳的な側面に焦点を当て、人々が調和をもって共存するための道を示します。一方、道教は自然との調和や個人の内面的な生き方に重点を置いています。道教は、個々の自由や自然の力を重視し、宇宙の法則に従って生きることを教えています。

例えば、儒教は家庭や社会における役割を守ることに重点を置き、礼儀や倫理を重視しますが、道教では「無為自然」を基本とした考え方があり、形式にとらわれず自然な流れを重んじます。このように、儒教と道教は共存しつつも、それぞれ異なる世界観を持っています。

近年においても儒教と道教の相互作用は注目されています。政府や企業は、儒教の教育や価値観を取り入れつつも、道教の自然観や生き方が示す豊かさに目を向けて変化を求めています。これにより、中国社会においても儒教と道教の相互作用が新たな文化的価値観を生み出す要因となっています。

5.2 仏教との対比

儒教と仏教も中国の文化の中で大きな役割を果たしていますが、その教えは根本的に異なります。儒教は倫理や道徳を重視し、家庭や社会の調和を追求しますが、仏教は個人の解脱や内面的な成長を中心に据え、物質的な世界を超えることを目指します。仏教は人生の苦悩を理解し、それを超えるための方法を提供します。

例えば、仏教の教義においては「四諦」や「八正道」が示され、苦しみの原因を理解し、解脱するための心の修行が重要視されます。対する儒教は、「仁」や「礼」を通じて他者との和を保つこと、道徳的人間になることを目的とするため、教えの焦点が異なります。それぞれの教義が、多様な価値観を提供する中で、中国文化における複雑な相互関係が形成されています。

現代においても、儒教と仏教は中国や日本社会において共存しています。そのことは、お互いに影響を与え合いながら人々の精神的な支えになっています。例えば、日本では、儒教の価値観が家庭や社会での倫理観に影響を与え、同時に仏教が精神的な拠り所として広く受け入れられています。このような相互作用は、東アジア全体の文化において重要な側面となっています。

6. 現代における儒教の影響

6.1 中国社会への影響

現代中国において、儒教は依然として重要な影響を持っています。特に社会の基盤として、道徳や倫理に対する考え方は、政府や教育システムに強く根付いています。例えば、儒教の「仁」や「礼」は、社会の調和を図るための原則とされ、人々のコミュニケーションスタイルやビジネスの進め方に影響を与えています。

また、儒教の考え方は政治にも色濃く反映されています。習近平政権下では「中国の夢」というスローガンのもと、儒教的な価値観を復興しようという動きが見られます。これにより、国民の絆や道徳性の向上が国の繁栄につながると考えられています。このような動きは、人々が急速に変化する社会の中で精神的な安定を求める一因ともなっています。

さらに、儒教はビジネスや経済活動にも影響を与えています。儒教に根付く価値観は、取引先や顧客との信頼関係の構築に直結しており、誠実さや約束を重んじる姿勢が求められています。これにより、儒教は現代のビジネスシーンにおいても重要な役割を果たしています。

6.2 日本及び他国への影響

日本においても儒教は深い影響を及ぼしています。特に、教育制度や家庭内の倫理観において、儒教の教えが根付いています。例えば、日本の「親孝行」や「礼儀」を重んじる文化は、儒教の「仁」や「礼」から影響を受けているとされています。また、学校教育においても、儒教的な価値観が教えられる場面が多く見受けられます。

他のアジア諸国においても、儒教の影響は顕著です。韓国や台湾など、儒教の歴史を持つ国々では、家族や社会の絆を重んじる文化が根強く残っています。特に、韓国では儒教の思想が強く残り、家庭での役割や年齢に応じた敬意が大切にされています。また、香港やシンガポールなどの都市でも、儒教的な価値観が継承されていることが見られます。

終わりに、儒教は古代から現代に至るまで、さまざまな形で中国及びアジアの文化に影響を与え続けています。その教えは時代や国を超えて、多くの人々に受け入れられ、今なお重要な意味を持っています。儒教の教えを掘り下げることで、人間関係や倫理観の理解を深め、より良い社会を築くための知恵を得ることができるでしょう。儒教は、時間を超えて愛され続ける普遍的な価値を持っているのです。